Il nesso tra politica e religione

Il nesso tra politica e religione

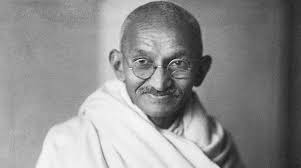

GANDHI: NON POSSO CONCEPIRE LA VITA SENZA OCCUPARMI DI POLITICA

È possibile per un singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto e gettare le basi per la sua caduta o la sua rigenerazione sconfiggendo la forza fisica con la forza spirituale. Tucidide o Paolo, sopraffazione degli Dei o abbassamento di Dio. La nonviolenza alla prova della storia ebraica. Una teologia politica dal basso. Il magistero del Mahatma

di Rocco Altieri su chiesadituttichiesadeipoveri.

Al termine della sua autobiografia Storia dei miei esperimenti con la verità[1], Gandhi spiega come la sua ricerca esistenziale lo abbia portato dall’impegno religioso a quello politico. Il brano è fondamentale per comprendere il pensiero gandhiano, eppure la traduzione italiana risulta erronea. Qui la frase viene riproposta in una nuova traduzione, condotta sul testo inglese, che corregge l’edizione italiana della Newton Compton:

La mia costante esperienza mi ha insegnato che non vi è altro Dio che la Verità. …

Per vedere faccia a faccia l’universale Spirito di Verità, che tutto pervade[2], si deve essere capaci di amare la più infima creatura come se stessi. E un uomo che aspira a ciò non si può permettere di estraniarsi da alcun ambito della vita. Ecco perché la mia devozione per la Verità mi ha portato nel campo della politica e posso dire senza la minima esitazione, benché in tutta umiltà, che coloro i quali dicono che la religione nulla ha a che fare con la politica, non sanno che cosa significhi religione[3].

Nell’agosto del 1924 Gandhi esplicita con pacatezza e maggior chiarezza la sua concezione della religione come dovere, come servizio agli altri:

Per me il servizio umanitario o meglio il servizio a tutto ciò che vive è religione. E non faccio alcuna distinzione tra tale religione e la politica. In effetti non posso concepire una vita di pieno servizio senza occuparmi di politica. Mi sto sforzando di dimostrare con il mio esperimento che la politica senza un sostegno religioso è un passatempo pericoloso che non provoca nient’altro che danno agli individui e alle nazioni che si abbandonano ad essa. Ma vedo che il mio tentativo di introdurre la religione, come qui definita, nella nostra vita politica, ha spaventato alcuni dei miei migliori amici e colleghi. Sono tra Scilla e Cariddi. Mentre alcuni amici temono il mio tentativo di trattare la politica in termini di religione, un altro gruppo vorrebbe che mi limitassi a quello che immaginano essere un servizio sociale. Ma se ho fede nella mia missione, devo rimanere inflessibile. Credo che sia giunto il momento in cui i politici cesseranno di temere la religione dell’umanità e gli umanitari troveranno l’entrata nella vita politica indispensabile per il pieno servizio. Quindi sto invitando tutta l’India a rispondere all’appello dell’arcolaio e del khaddar (il tessuto lavorato artigianalmente) e a promuovere l’istituzione dell’unità del cuore tra indù, musulmani, parsi, cristiani, ebrei e tutti coloro che erroneamente considerano il proprio Dio diverso dal Dio degli altri. Penso inoltre che per gli indù sia irreligione trattare un gruppo di uomini e donne come intoccabili a causa della nascita. Ritengo che queste cose siano tanto politiche quanto indubbiamente un servizio umanitario di altissimo livello[4].

Qualche mese dopo, parlando nel suo ashram di Sabarmati, afferma:

Non devo ingannare il Paese. Per me non esiste politica senza religione, non la religione dei superstiziosi e dei ciechi, la religione che odia e combatte, ma la Religione universale della tolleranza. La politica senza moralità è una cosa da evitare. Per qualche critico “dovrei ritirarmi da ogni attività pubblica”. Questo, tuttavia, non è il mio intento. Devo provare a vivere nella società e tuttavia non essere toccato dalle sue insidie[5].

La religione va vissuta come apertura agli altri. Dio è Verità e Amore, Dio è etica e coscienza. Perciò il culto prediletto da Dio, come già ammonivano i profeti ebraici, è il servizio alla verità e alla giustizia. La ricerca della salvezza spirituale non ha richiesto a Gandhi di ritirarsi come eremita in una grotta, perché la grotta la porta con sé nel raccoglimento interiore e nell’autodisciplina. L’apertura religiosa agli altri chiama a essere presenti nella vita pubblica, nell’impegno sociale e politico. Osserva Gandhi: “Se mi persuadessi di poter trovare Dio in una caverna dell’Himalaya, ci andrei immediatamente. Ma so di non poterlo trovare lontano dall’umanità”[6]. Ha scritto a questo proposito Aldo Capitini:

“Per essere veramente religiosi bisogna passare per la vita pubblica. Si può anche essere stiliti o eremiti per riordinare la propria vita interiore, ma poi bisogna fare vita pubblica, e solo su questa sorge la vita religiosa che porta aperture e aggiunta. Se si passa dalla vita privata alla vita religiosa senza vita pubblica, c’è il pericolo di vivere la religione utilitariamente, come superstizione”[7].

Nel 1938 incontrando una delegazione di missionari cristiani[8], Gandhi ribadisce la dimensione religiosa della sua vocazione. Alla domanda di uno dei presenti, che gli chiede quale sia il senso della sua vita, “la cosa che ci porta a fare ciò che facciamo”, se cioè esso sia religioso, sociale o politico, Gandhi risponde:

Puramente religioso. Questa è la stessa domanda che mi fece Mr. Montagu[9] quando accompagnai una delegazione puramente politica. “Come mai voi, un riformatore sociale”, esclamò, “vi siete ritrovato in mezzo a questa gente?” La mia risposta fu che era solo un’estensione della mia attività sociale. Non potrei condurre una vita religiosa se non mi identificassi con tutto il genere umano e non potrei farlo senza prendere parte alla politica. L’intera gamma delle attività dell’uomo oggi costituisce un insieme indivisibile. Non è possibile suddividere in compartimenti stagni il lavoro sociale, economico, politico e quello puramente religioso. Non conosco alcuna religione che sia separata dall’attività umana. Essa dà una base morale a tutte le altre attività e se esse ne fossero sprovviste, la vita si ridurrebbe a un’indistinta sarabanda di rumori e di azioni senza senso![10]

In un’altra occasione pubblica Gandhi riafferma apoditticamente: “Ogni lotta per la libertà è lotta religiosa e chi disdegna l’identificazione della religione con la politica non ha ben capito cos’è la religione”[11].

L’afflato religioso della nonviolenza

L’edizione italiana dell’autobiografia pubblicata dalla Newton Compton col titolo La mia vita per la libertà[12], contiene, lo si è già detto prima, una traduzione erronea di un passaggio che è cruciale per comprendere la visione di Gandhi. La traduttrice Bianca Vittoria Franco scambia incomprensibilmente l’ultima parola del brano, dove in inglese si legge religion, con la parola politica e riporta: “coloro che sostengono che la religione non c’entra con la politica ignorano cosa sia la politica”, mentre in realtà il testo inglese recita: “those who say that religion has nothing to do with politics do not know that religion means”, cioè “coloro i quali dicono che la religione nulla ha a che fare con la politica, non sanno che cosa significhi religione”.

Questo clamoroso travisamento del testo contribuisce in modo non irrilevante, nel paese di Machiavelli, all’incomprensione della teologia politica di Gandhi.

A lungo ci si è interrogati se quella della traduttrice sia stata una svista oppure una manipolazione intenzionale, un’autentica e premeditata falsificazione. Più probabilmente si è propensi a credere si tratti di un errore paradigmatico, radicato nell’inconscio culturale degli intellettuali occidentali che, pervasi della filosofia machiavellica-hobbesiana-weberiana, rivendicano il primato della politica sulla religione, l’autonomia della politica dai valori etici.

Ma in realtà, ignorando le premesse religiose non si può comprendere l’autentico significato della prassi politica di Gandhi.

Il metodo gandhiano prende il nome di satyagraha, un neologismo coniato durante la campagna del 1906 in Sud-Africa[13] in sostituzione dell’espressione resistenza passiva, un’espressione insufficiente a indicare le potenzialità di amore creativo del nuovo movimento. Così Gandhi spiega il significato del nuovo termine: “La verità (satya) implica amore, e la fermezza (agraha) genera, e quindi funge da sinonimo, di “forza”. Così iniziai a chiamare il movimento indiano satyagraha, vale a dire la Forza che nasce dalla Verità e dall’Amore o nonviolenza, e smisi di usare l’espressione “resistenza passiva” in relazione ad esso”[14].

Successivamente Gandhi ne approfondisce l’etimologia: “La parola Satya (Verità) è derivata da Sat, che significa ciò che è. E nulla è o esiste in realtà eccetto la Verità. Questa è la ragione per cui Sat o Verità è forse il nome più importante di Dio. Infatti è più corretto dire che la Verità è Dio, piuttosto che Dio è la verità”[15].

L’inseparabile combinazione di verità e amore è il punto risolutivo nella relazione tra i fini e i mezzi. Potremmo dire che la religione indica i fini, attraverso la politica si attivano i mezzi. Dichiara Gandhi:

Senza ahimsa (il rifiuto di nuocere o meglio la forza dell’amore n.d.r.) non è possibile cercare e trovare la verità. Ahimsa e verità sono così interconnesse che è praticamente impossibile distinguerle e separarle. Sono come due facce di una moneta, o piuttosto di un disco metallico liscio senza impronte. Chi può dire, qual è il diritto e quale è il rovescio? Nondimeno ahimsa è il mezzo, verità è il fine. I mezzi in quanto mezzi devono essere sempre al centro della nostra ricerca, e così ahimsa è il nostro supremo dovere. Se noi ci prendiamo cura dei mezzi, siamo destinati a raggiungere dei risultati prima o poi. Una volta che noi avremo compreso questo punto, la vittoria finale è fuori discussione[16].

Avvertendo che preferisce dire “la Verità è Dio”, Gandhi comprende tutti, anche l’ateo che pur dichiarando di non credere in Dio, si impegna nella ricerca della Verità e opera il bene[17]. Osserva la Bondurant:

“Se c’è un dogma nella filosofia gandhiana risiede in questo: che la sola prova di verità è l’azione basata sul rifiuto di fare del male. Gandhi accetta come suoi compagni nella ricerca della verità persone che professano le più diverse religioni o che non ne hanno alcuna, coloro che sostengono i più differenti punti di vista a proposito del programma costruttivo e delle strutture più appropriate a una società non-violenta. Egli ammette errori e indecisioni in molte fasi delle sue sperimentazioni. Ma l’unico principio cui resta fedele fino alla fine fu quello dell’ahimsa, il supremo e solo strumento per scoprire la verità sociale”[18].

La prova della verità ci può essere data solo dalla stretta adesione all’ahimsa, basando l’azione sul rifiuto di nuocere o meglio sulla forza dell’amore. Ma poiché nelle dinamiche sociali la personale volontà di non fare del male può scontrarsi con la decisa violenza dell’avversario, che può arrivare fino ad uccidere, la nonviolenza richiede di accogliere su di sé la sofferenza del conflitto con l’obiettivo di spezzare la catena della violenza. Perciò l’addestramento al satyagraha deve preparare al coraggio, a non aver paura della morte. L’accettazione della sofferenza spinta fino al sacrificio della propria vita è, infatti, l’ultima verifica della sincerità della propria posizione. Confessa Gandhi:

Nell’applicazione del satyagraha ho scoperto fin dai primi momenti che la ricerca della verità non ammette l’uso della violenza contro l’avversario, ma che questo deve essere distolto dall’errore con la pazienza e la comprensione. Infatti ciò che sembra verità ad uno può sembrare un errore ad un altro. E pazienza significa disposizione a soffrire. Dunque il senso della dottrina è la difesa della verità attuata non infliggendo sofferenze all’avversario ma a se stessi[19].

I mezzi e i fini, che vengono abitualmente separati in politica, devono convergere nel campo della risoluzione costruttiva di un conflitto. Secondo il metodo nonviolento mezzi e fini sono interscambiabili. I sostenitori della violenza, del fine che giustifica i mezzi, restano senza parole quando i mezzi non sortiscono l’effetto desiderato. Nell’azione diretta gli uomini hanno, infatti, il controllo solo sui mezzi, non sui fini, che restano nelle mani di Dio. “I mezzi in fin dei conti sono tutto” – afferma Gandhi[20].

Il principio religioso del sacrificio costituisce la dimensione fondamentale della lotta satyagraha. Gandhi parla del sacrificio come la spada, l’arma affilata del nonviolento. Nell’articolo intitolato “La dottrina della spada”, scrive:

Ma io credo che la non-violenza sia infinitamente superiore alla violenza, il perdono è più virile della punizione. …

Non sono un visionario. Dichiaro di essere un idealista pratico. La religione della nonviolenza non è intesa solo per i rishi (rivelatori e veggenti della cultura vedica, n.d.r.) e i santi. È pensata anche per la gente comune. La nonviolenza è la legge della nostra specie come la violenza è la legge del bruto. Lo spirito giace dormiente nel bruto e non conosce altra legge se non quella della forza fisica. La dignità dell’uomo richiede l’obbedienza a una legge superiore, alla forza dello spirito.

Mi sono proposto di porre davanti all’India l’antica legge del sacrificio di sé. La lotta satyagraha e i suoi derivati, la non cooperazione e la resistenza civile, non sono altro che nuovi nomi per la legge della sofferenza. I rishi, che scoprirono la legge della non violenza in mezzo alla violenza, furono dei geni più grandi di Newton, divennero dei guerrieri più grandi di Wellington[21]. Avendo essi stessi conosciuto l’uso delle armi, si resero conto della loro inutilità e insegnarono a un mondo stanco che la sua salvezza non dipendeva dalla violenza ma dalla non-violenza.

La non-violenza nella sua condizione dinamica significa sofferenza consapevole. Non significa sottomissione passiva alla volontà del malfattore, ma contrappone la propria anima alla volontà del tiranno. Lavorando secondo questa legge del nostro essere, è possibile per un singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per salvare il suo onore, la sua religione, la sua anima e gettare le basi per la caduta di quell’impero o per la sua rigenerazione. …

Questo non significa sconfiggere la forza fisica per mezzo della forza spirituale?[22].

L’essenza religiosa più profonda si manifesta nella centralità dell’atto di educare, nella consapevolezza che non ci può essere trasformazione sociale senza una conversione personale, senza un lavoro su se stessi, senza un cambiamento della propria vita, senza obbedire al supremo comandamento evangelico di non reagire al male con la violenza.

Il caos da cui bisogna difendersi è il caos interiore che scaturisce dall’avidità, dalla cupidigia e dall’egoismo, che possono albergare nel cuore dell’uomo e che la religione attraverso l’educazione può dominare e trasformare in solidarietà.

Il dharma del sacrificio è la forza spirituale che può redimere il mondo. Con la lotta satyagraha la nonviolenza da pratica individuale è diventata forza collettiva in grado di trasformare alla radice la società umana, di mobilitare milioni di uomini.

La prassi di Gandhi sarà la forza capace di unificare il mondo, non nella circolazione delle merci o nella omologazione degli stili di vita, ma su una base morale, ponendo l’unità di tutti, dell’Oriente e dell’Occidente, del Nord e del Sud del mondo, sul principio religioso della nonviolenza. “Questo è il compito paolino di oggi, anzi più vasto di quello di San Paolo”, afferma Capitini[23].

Il principio di laicità

Gandhi non invita a cambiare la propria religione, ma a perfezionarla, a viverla in modo più autentico, perché le religioni sono come rami di uno stesso albero che ha le sue radici in Dio. La salvezza non è in un credo, ma in un agire. Nell’interpretazione delle scritture sacre invita a “non cadere nella trappola del letteralismo, perché la ‘lettera’ sicuramente ‘uccide’, è lo ‘spirito’ che ‘dà la vita’[24]”.

A un musulmano che gli rimprovera di interpretare il Corano, pur non essendo di fede islamica, risponde: “Nessuno ha il monopolio della verità. Tutte le verità rappresentate o interpretate da esseri umani imperfetti sono relative”[25].

Gandhi è essenzialmente un uomo pratico. Giudica teorie e ideologie in base ai risultati ottenuti. In effetti questo è un metodo sicuro per risolvere le differenze. Scrive Gandhi:

Ero solito dire ‘Dio è la verità’. Questo non mi ha completamente soddisfatto, quindi ho detto: ‘La verità è Dio’. Lui e la sua legge non sono diversi: la legge di Dio è Dio stesso. Per interpretarlo l’uomo deve ricorrere a una preghiera intensa e fondersi in Dio. Ognuno interpreterà lo stesso a modo suo. Per quanto riguarda il rapporto tra uomo e Dio, l’uomo non diventa uomo in quanto ha due mani. Diventa uomo diventando un tabernacolo di Dio [26].

Il punto cruciale per comprendere il punto di vista gandhiano nei rapporti tra religione e politica è il concetto di laicità. Ha detto Warren Staebler: “È bene separare lo Stato e la Chiesa, ma è male divorziare la religione dalla politica”[27].

Laicità è parola di origine greca e indica l’appartenenza al popolo di Dio. Laicità e religiosità non vanno quindi intesi come termini antitetici, ma collegati insieme stanno a indicare una posizione di coscienza che si sottrae all’imperio dei poteri di questo mondo, affermando l’inviolabile valore della coscienza individuale.

La laicità ci rimanda a Mazzini, che è stato uno dei più influenti maestri di Gandhi. Il termine non si ritrova in Gandhi, ma il suo significato pregnante è presente nella sua concezione di una religione anti-idolatrica, che libera le coscienze dal dominio dei poteri di questo mondo.

Laicità significa rifiutare il Leviatano di Hobbes che nella mano destra ha la spada e nell’altra il pastorale, facendo della religione il suo instrumentum regni[28].

C’è un punto importante nel discorso di Étienne de La Boétie sulla Servitù volontaria[29], che Lamennais enfatizza, dove si denuncia il tentativo dei tiranni di assicurarsi il consenso attraverso la devozione. Lamennais nel suo commento[30] denuncia l’abuso che i tiranni fanno della religione come “guardia del corpo” dei regimi politici. Esaminando ad esempio il catechismo pubblicato dallo zar Nicola, trova nei precetti che esso contiene, non solamente la sottomissione, l’amore e la devozione cieca, ma addirittura il culto dovuto all’autocrate. È un esempio lampante di come la religione possa essere violentata per farne uno strumento esecrabile di dominio. In una logica concordataria la religione viene strumentalizzata dagli Stati per legittimare quella condizione di servitù che conduce i popoli al livello più basso di abbrutimento e di empietà, per rendere Dio complice della tirannia.

Gli uomini in posizione di dominio tendono a comandare e per giustificare le loro azioni inventano e diffondono l’idolatria. Con quelle credenze escogitate dai creatori del regno delle tenebre utilizzano i fattori religiosi per il mantenimento del potere politico, manipolando le coscienze del popolo al fine di asservirlo e renderlo obbediente. Il problema dell’obbedienza diviene così strettamente connesso al mero riconoscimento di una forza religiosa in grado di tenere unito lo Stato e di giustificare la guerra e le politiche di potenza dei governi.

Perciò Gandhi indica nel lavoro di purificazione delle religioni dall’idolatria un compito urgente e prioritario, praticando la legge dell’ahimsa in ogni ambito.

Mentre i “realisti” affermano l’autonomia della politica, che significa distacco dai principi etici e dai valori religiosi, Gandhi ne rovescia il paradigma e sostiene il primato della religione in quanto principio di verità effettuale[31]. La sfida alla visione machiavellica della politica non potrebbe essere più radicale, svolgendosi sullo stesso terreno della scienza sperimentale: è aperta e si pone a tutto campo, opera per “congetture e confutazioni”[32]”. Come scrive Romain Rolland in una lettera a un amico americano, scritta dopo avere ospitato Gandhi per cinque giorni in Svizzera nel dicembre del 1931: “La sua mente procede attraverso successivi esperimenti in azione e segue una sua linea, un suo metodo, senza mai fermarsi, e rischierebbe un errore chi volesse giudicarlo in base ad affermazioni di dieci anni fa, perché il suo pensiero è in continua evoluzione”[33].

Ponendo la verità alla base del suo agire politico, la religione diventa la bussola che guida le decisioni nella politica e nell’economia. Negli ultimi giorni prima di morire, secondo il racconto che ci ha lasciato il suo segretario Pyarelal, in un breve apologo che si può leggere come il suo testamento spirituale, Gandhi ci offre un talismano, ci indica il criterio guida che deve ispirare la nostra azione nel mondo:

Ogni volta che sei nel dubbio o quando il tuo “io” ti sovrasta, fa questa prova: richiama il viso dell’uomo più povero e più debole che puoi aver visto e domandati se il passo che hai in mente di fare sarà di qualche utilità per lui. Ne otterrà qualcosa? Gli restituirà il controllo sulla sua vita e sul suo destino? In altre parole, condurrà all’autogoverno milioni di persone affamate nel corpo e nello spirito? Allora vedrai i tuoi dubbi e il tuo “io” dissolversi[34].

Una religione anti-idolatrica

Gandhi non avversa il culto delle immagini presenti nei templi indù o cristiani, verso cui sente anzi un’empatica comprensione, essendo questo il modo semplice e spontaneo della religiosità popolare di rappresentarsi il divino e di entrare in relazione con esso. Non frequenta assiduamente i templi, ma quando si reca in quello di Palni[35], scrive nel libro dei visitatori: “Sono felice di essere qui e di aver oggi sperimentato il darshan[36] in questo tempio”[37].

Ritiene fondamentale, però, che l’adorazione nei templi vada purificata ed elevata nel cuore degli uomini, perché non è accettabile si accompagni col rifiutare in alcuni templi l’ingresso agli intoccabili. Parlando dell’adorazione nel tempio, Gandhi afferma che il culto dell’immagine di Dio non serve a nulla se le persone non hanno ripulito il loro cuore della durezza contro gli altri. Dio dovrebbe essere consacrato non nelle immagini, ma nei cuori umani.

Ha appena adorato Sri Meenakshi[38] nel Tempio di Madurai perché quel Tempio è ora aperto agli Harijan[39]. Mentre è nel tempio intuisce un più elevato significato spirituale. Il culto nei templi deve implicare un cambiamento del cuore verso gli Harijan, altrimenti è inutile[40].

Giorno dopo giorno, sto invecchiando ma allo stesso tempo desidero vivere 125 anni. Non che voglia vivere per il piacere, ma per svolgere più servizio. Voglio servire voi e la vostra causa di libertà. La vera libertà è nello sviluppo della libera coscienza. Questa non può essere sviluppata in un anno o due. Venticinque anni di lavoro tra 400 milioni non sono che una goccia nell’oceano. La mia preghiera a Dio è che mi conceda 125 anni per offrire più servizio. Harijan seva è un elemento importante di questo servizio. Se non ti lavi dal peccato di praticare l’intoccabilità, non possiamo diventare liberi, né le nostre religioni possono sopravvivere a lungo[41].

In realtà l’idolatria che minaccia la purezza delle religioni è quella sociale e politica della “grande bestia”, degli Stati totalitari che rischiano di asservire e annichilire l’essenza più profonda della coscienza umana. L’idolatria, e non l’ateismo, è oggi la minaccia più grande per la “vera religione”[42]. Simone Weil nelle sue riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale[43], nello spiegarci che l’idolatria della Grande Bestia consiste nell’adorazione della forza (la violenza), associa l’immagine della bestia dell’Apocalisse alla visione di Platone del “grande animale”. Così scrive Weil:

“Platone paragonava la società a un animale gigantesco che gli uomini sono costretti a servire e che hanno la debolezza d’adorare. Il cristianesimo, così vicino a Platone in tanti punti, contiene non soltanto lo stesso pensiero, ma la stessa immagine; la bestia dell’Apocalisse è sorella del grosso animale di Platone. … Il pensiero fondamentale di Platone, che è anche quello del cristianesimo, e che tuttavia è stato completamente dimenticato, è che l’uomo non può evitare d’essere interamente asservito alla bestia, eccetto che nella misura in cui è liberato dall’operazione soprannaturale della grazia”[44].

L’analisi della “bestia” e del modo di addomesticarla è il compito della politica che Gandhi si assume. Nel saggio “Né santo né politico”, Gandhi chiarisce la sua posizione: “In apparenza prendo parte alla vita politica in modo molto attivo; in realtà questo appare soltanto perché oggi siamo avvinghiati dalla politica come dalle spire di un serpente a cui è impossibile sfuggire, per quanto ci si sforzi di farlo. Il mio desiderio è di misurarmi con il serpente”[45]. Più avanti si legge: “Ho tentato con l’aiuto di alcuni amici, di introdurre la religione nella politica”[46].

Martin Buber si interroga se sia possibile, come vuole il Mahatma, introdurre la religione nella politica, raggiungendo ugualmente un successo politico. In realtà le folle seguono i leader carismatici, senza che ciò si accompagni a una maturazione politica e a una trasformazione interiore. Le masse restano suggestionabili, mutevoli, facilmente ingannabili. Gli Stati e i partiti si adoperano per nascondere la realtà con trame ingannatrici. Secondo Buber la “parola” (cioè la retorica) corrompe, falsifica la verità e introduce in politica la menzogna. Inoltre il “serpente” non agisce solo esternamente ma anche nell’animo di uomini politici ambiziosi che non sono convertiti e bramano il successo, ricchezze e gloria.

Benché Buber riconosca che la condotta di Gandhi sia senza ombra di dubbio religiosa, ritiene che “nella realtà avviene esattamente il contrario di quanto aveva affermato Gandhi: accade infatti che sia la politica a “insinuarsi nella religione”[47], per asservirla, strumentalizzarla ai propri fini di dominio. Chi è in posizione di comando cerca di alimentare l’idolatria di se stesso, attraverso cui legittimarsi e garantirsi l’obbedienza dei sudditi. Osserva Buber:

“Il malessere nei confronti della politica è causato dal «mezzo politico» più largamente adoperato, che consiste nel convincere l’altro, imponendosi a lui. Sarebbe invece necessario, ma anche possibile, ricorrere in politica e in qualsiasi altro ambito al mezzo religioso anziché a quello politico; esso consiste nel convincere l’altro portandolo ad aprirsi. Il tentativo può apparire debole sul piano politico, ma è diretto in realtà ad esercitare il suo effetto sul regno dell’uomo e su quello di Dio”[48].

La prospettiva teologico-politica di Buber sembra convergere con quella di Gandhi. Non è possibile favorire l’avvento del Regno di Dio senza combattere la menzogna che pervade la vita politica, senza vincere le passioni individuali, senza coinvolgere nel progetto ogni singolo aspetto della vita dell’uomo. Nota Buber nella sua essenzialità: “Si tratta di riuscire a formare l’uomo, a partire dall’elemento anima tratto in salvo in qualche modo. La grande impresa del Mahatma Gandhi è sostanzialmente questa; essa non si realizza seguendo il ritmo dei tempi politici e dei loro successi, ma assecondando il lento passo di Dio”[49].

L’idolatria della forza

“La bestia ha una dottrina, la dottrina della forza[50],” scrive Simone Weil. La forza viene intesa come meccanica dei rapporti sociali. Gandhi, da parte sua, riconosce il ruolo della forza nelle dinamiche sociali, ma contrappone alla forza bruta della violenza, il satyagraha ossia la forza dell’anima, della verità e dell’amore[51].

Per Weil gli antichi pensatori greci hanno compreso tutto il male sotteso ai meccanismi del dominio e richiama a questo scopo un brano emblematico di Tucidide, in cui gli ateniesi rispondono in maniera cruda ma nitida ad alcuni infelici che supplicano di non essere soggiogati: “Noi crediamo, a proposito degli dei, quello che dice la tradizione; ma, a riguardo degli uomini, noi sappiamo, da un’esperienza certa, che sempre ognuno, come se obbedisse a una necessità della natura, comanda ovunque ne ha il potere”[52].

Weil non indica in quale episodio della Guerra del Peloponneso vada collocata questa affermazione e a chi fosse diretta, ma il tenore delle argomentazioni rimanda al discorso fatto dagli ateniesi agli ambasciatori dell’isola di Melo, prima di essere sottomessi ad Atene con la violenza: “Non solo tra gli uomini, come è ben noto, ma, per quanto se ne sa, anche tra gli dei, un necessario e naturale impulso spinge a dominare su colui che puoi sopraffare”[53].

La frase appare, se possibile, ancor più terribile e priva di speranza per le vittime, rispetto a quella riferita da Simone Weil, in quanto il più forte si sente in diritto di sottomettere i deboli per legge divina, avente valore eterno anche per le future generazioni. Isocrate ironizza su questa frase, scrivendo nel Panatenaico, databile tra il 341 e il 339 a.C.: “C’è addirittura chi sostiene che neanche gli dei siano senza macchia”[54]. Nel suo discorso Sulla Pace scritto nell’anno 356 a.C., Isocrate condanna con sarcasmo la politica imperialistica di Atene, scrivendo che solo quando caddero sotto il dominio spartano gli ateniesi “finalmente capirono che non è giusto che i più forti dominino sui più deboli”[55].

Sequela Christi

Riflettendo sulla teoria politica del dominio, Weil contrappone a Tucidide l’apostolo Paolo della lettera ai Filippesi (2,5-7) e scrive: “L’opposto di questa dottrina, per ciò che riguarda la divinità, è il dogma dell’Incarnazione. «Essendo eguale a Dio, egli non considerò questa eguaglianza come un privilegio … egli si abbassò … Prese la condizione di schiavo … Divenne obbediente fino alla morte»”[56].

Per Simone Weil la visione paolina della kènosis pone le fondamenta di una teologia politica cristiana, alternativa a quella pagana, in cui si distingue l’idea del potere come servizio al bene comune, ai poveri, agli ultimi, allo straniero dall’ottica greco-romana del potere come dominio sugli altri. Si ripropone qui il tema politico messianico già presente nelle tentazioni del deserto, narrate nei tre vangeli sinottici[57], ove il diavolo offre a Cristo la potenza e la gloria di questo mondo. Rifiutando l’offerta di Satana, Gesù sceglie la via della croce e Gandhi con la sua vita, indipendentemente dal dichiararsi o non dichiararsi cristiano, si pone perfettamente sulla sua sequela.

Il marxismo ha analizzato le società umane in funzione dei soli rapporti di forza[58]. Il suo metodo di studio dei meccanismi sociali è ammirevole, ma non comprende il soprannaturale e questo è il suo limite, restando così prigioniero delle leggi della “pesantezza”. Osserva Weil: “Anche cambiando di mani, la forza rimane sempre una relazione del più forte col più debole, ossia una relazione di dominio”[59]. “Coloro che negano la realtà del soprannaturale somigliano a dei ciechi. Anche la luce non urta, non pesa. Eppure per suo mezzo le piante e gli alberi salgono verso il cielo nonostante la loro pesantezza”[60].

Fondando la politica sul satyagraha, perseguendo il principio di verità, Gandhi vuole introdurre nella società umana l’influenza del soprannaturale. Osserva Weil:

“Un architetto … non studia soltanto la caduta dei corpi, ma anche le condizioni del loro equilibrio. La vera conoscenza della meccanica sociale implica quella delle condizioni cui l’operazione soprannaturale d’una quantità infinitamente piccola di bene puro, messa al posto conveniente, può neutralizzare la pesantezza”[61].

Utilizzando la metafora di Weil, si può paragonare Gandhi a un architetto sociale, il cui scopo è stato quello di “disporre le forze cieche della meccanica sociale attorno al punto che serve anche di centro alle forze cieche della meccanica celeste ossia «l’Amore che muove il sole e le altre stelle»[62]”.

Se Satana è il principe di questo mondo e “la bestia, quaggiù, la fa da padrona[63]”, tutti gli Stati rivendicano e giustificano il proprio monopolio della violenza. La società, secondo Platone, è l’animale gigantesco che gli uomini sono costretti a servire, incapaci di avere circa il bene e il male opinioni diverse da quelle che sono dettate dal grosso animale, “fatta eccezione per le anime predestinate che una grazia soprannaturale attira verso Dio”[64].

Simone Weil e il Mahatma Gandhi sono stati nel secolo scorso due esempi eccezionali di persone toccate dalla Grazia, diventando luce tra le tenebre, lievito della terra.

Daniele nella fossa dei leoni

Gandhi interpreta il celebre racconto biblico di Daniele buttato nella fossa dei leoni come esemplare rifiuto dell’obbedienza idolatrica. Quando Dario si lascia convincere a emanare una legge secondo cui per trenta giorni non si dovrà pregare nessun dio o uomo eccetto il re, pena essere gettati in pasto ai leoni, Daniele, uomo di fede, venuto a sapere di questa legge, va a casa e, se prima pregava a porte chiuse, apre le finestre, perché tutti lo vedano[65], e si mette a pregare rivolto verso Gerusalemme. L’atto di disobbedienza nonviolenta costringe Dario a revocare la legge ingiusta.

La disobbedienza nonviolenta di Daniele verso il re persiano, in nome di un profondo sentimento anti-idolatrico, si è ripetuto altre volte nella storia giudaica, vedendo anche il coinvolgimento di tutto il popolo. Di tali azioni di protesta ci racconta dettagliatamente Giuseppe Flavio allorché l’amministrazione romana tentò di introdurre a Gerusalemme le immagini e il culto dell’imperatore. Esse ebbero successo, a differenza della rivolta armata che invece offrì alle legioni di Tito l’occasione di assediare e distruggere Gerusalemme nell’anno 70 d. C.

Gli episodi riportati da Giuseppe Flavio, lo storico ellenistico di origine ebraica, sia in Antichità Giudaiche sia in Guerra Giudaica, sono due ed ebbero uno svolgimento simile. Accaddero il primo sotto il governatorato di Ponzio Pilato nell’anno 28 d.C., il secondo con Petronio tra il 39 e il 42 d. C..

Nel primo episodio, quello avvenuto sotto Ponzio Pilato, di fronte alla volontà dell’amministrazione romana di introdurre a Gerusalemme i busti degli imperatori, migliaia di giudei si recano a Cesarea, occupano la piazza ininterrottamente e il sesto giorno, di fronte alla minaccia dell’esercito di sgomberarli con la violenza e di fare una strage dei manifestanti, dichiarano di non volere la violenza ma di non recedere dalla richiesta di rimuovere da Gerusalemme le insegne imperiali. Lo storico così racconta il comportamento coraggioso tenuto dagli ebrei in quell’occasione: “Quelli allora si gettarono bocconi, si denudarono il collo e protestarono che avrebbero di buon grado salutato la morte piuttosto che trascurare le ordinanze delle loro leggi. Pilato, stupito dalla forza della loro devozione alle leggi, senza indugio trasferì le immagini da Gerusalemme e le fece riportare a Cesarea”[66].

Nel secondo episodio di protesta il confronto con Petronio fu più lungo e durò quaranta giorni. Durante la sollevazione popolare gli ebrei si astennero da qualsiasi commercio e attività[67], anche dal coltivare i campi, benché fosse il tempo della semina, pronti a morire piuttosto che vedere l’erezione della statua dell’imperatore nel tempio di Gerusalemme. Ricorda Giuseppe Flavio:

“Migliaia di giudei andarono da Petronio in Tolemaide, supplicando che non li costringesse a trasgredire iniquamente la loro legge tradizionale. Dissero: «Se tu ti proponi fermamente di introdurre e innalzare l’immagine, fallo pure, ma prima dovrai uccidere tutti noi, poiché per noi non è possibile sopravvivere di fronte ad azioni vietate da decisioni del nostro legislatore e dai nostri antenati che emisero queste misure come leggi morali»”[68].

E quando Petronio, di fronte a questa irriducibile presa di posizione del popolo, si reca a Tiberiade per esaminare da vicino la questione, altre migliaia di ebrei gli andarono incontro, supplicandolo con ogni mezzo di non contaminare la città erigendo una statua all’imperatore. Giuseppe Flavio riporta il dialogo tra i manifestanti ebrei e il governatore:

“«Volete entrare in guerra con Cesare?», disse Petronio, «senza tenere conto del suo potere e della vostra pochezza? ». Risposero: «Per nessun motivo noi combatteremo, ma noi moriremo piuttosto che violare le nostre leggi»; e mettendosi bocconi a terra e scoprendosi il collo si dicevano pronti a essere uccisi”[69].

Stupisce che questi episodi di vittoriosa resistenza nonviolenta del popolo ebraico siano stati completamente dimenticati, mentre tanta enfasi della memorialistica si concentri solo sulla resistenza violenta di Masada che pure portò alla catastrofe.

In un articolo scritto il 20 novembre 1938 durante il soggiorno a Segaon nello Stato indiano del Madhya Pradesh e pubblicato sul settimanale “Harijan” il 26 novembre 1938, poco tempo dopo il pogrom della “notte dei cristalli” avvenuto in Germania tra il 9 e il 10 novembre, Gandhi rivolge un appello agli ebrei per invitarli a non rispondere alla violenza con la violenza, a non invocare una guerra contro la Germania e a mantenere verso la persecuzione nazista un atteggiamento di resistenza nonviolenta che a noi appare simile a quello tenuto dai loro correligionari venti secoli prima, negli episodi su riportati dallo storico Giuseppe Flavio. Scrive Gandhi:

Ma gli ebrei tedeschi possono praticare la lotta satyagraha sotto auspici infinitamente migliori degli indiani del Sud Africa. Gli ebrei sono una comunità compatta e omogenea in Germania e molto più dotati degli indiani del Sud Africa. E sono anche riusciti a sollevare l’opinione mondiale in loro sostegno. Sono convinto che se tra loro emergesse qualcuno dotato di coraggio e intuito per guidarli in un’azione non violenta, l’inverno della loro disperazione può trasformarsi in un batter d’occhio nell’estate della speranza. E quella che oggi è diventata una degradante caccia all’uomo potrebbe essere trasformata in una resistenza calma e determinata di uomini e donne disarmati che possiedono solo la forza della sofferenza donata loro da Jehovah. Sarà quindi una vera resistenza religiosa offerta contro la furia senza Dio dell’uomo disumanizzato. Gli ebrei tedeschi segnerebbero una vittoria duratura sui Gentili, i tedeschi non israeliti, nel senso che li avrebbero convertiti all’apprezzamento della dignità umana. Avranno reso un servizio ai connazionali tedeschi e sancito il loro titolo di essere i veri tedeschi contro coloro che oggi trascinano, per quanto inconsapevolmente, il nome tedesco nel fango[70].

Rispondendo ad alcuni critici tedeschi, l’8 dicembre 1938, Gandhi distingue tra la nonviolenza adottata per debolezza e necessità e la nonviolenza attiva e consapevole del satyagraha[71]. E il giorno dopo, il 9 dicembre 1938, rispondendo ad alcune domande, Gandhi afferma:

Le sofferenze dei non violenti sono famose per aver sciolto i cuori più duri. Oserei dire che se gli ebrei potessero evocare in loro aiuto il potere dell’anima che proviene solo dalla nonviolenza, Herr Hitler si inchinerebbe davanti a un tale coraggio che non ha mai sperimentato in precedenza nei suoi rapporti con gli uomini e che, se esibito, lo riterrebbe infinitamente superiore a quello mostrato dalle sue migliori truppe di assalto. La prova di tale coraggio è possibile solo per coloro che hanno una fede viva nel Dio della verità e della nonviolenza, cioè nell’amore[72].

Successivamente, nella corrispondenza[73] con importanti intellettuali ebrei come il filosofo tedesco Martin Buber e l’americano Judah Magnes, fondatore dell’Università di Gerusalemme, Gandhi riafferma le sue convinzioni sulla bontà e sull’efficacia della resistenza nonviolenta ai tiranni. Tutto sta nel metterla in atto.

Passando, poi, a esaminare l’annosa questione ebraico-palestinese e pensando a quanti come Buber rivendicano il diritto per gli ebrei alla terra promessa, Gandhi scrive:

Ed ora una parola agli ebrei in Palestina. Non ho dubbi che si stiano muovendo nel modo sbagliato. La Palestina della concezione biblica non è un’estensione geografica. Essa è nei loro cuori. Ma se consideriamo geograficamente la Palestina come nazione, è sbagliato entrarvi protetti dall’artiglieria britannica. Un atto religioso non può essere compiuto con l’aiuto delle baionette o delle bombe. Possono stabilirsi in Palestina solo con il consenso degli arabi. Dovrebbero cercare di convertire alla loro causa il cuore arabo. Lo stesso Dio che governa il cuore ebraico governa anche il cuore arabo. Possono testimoniare il satyagraha di fronte agli arabi e sacrificarsi, disposti a essere uccisi o gettati nel Mar Morto senza alzare un dito contro di loro. Troveranno l’opinione pubblica mondiale a loro favore nella loro aspirazione religiosa. Esistono centinaia di modi per arrivare a patti con gli arabi, se solo scartassero l’aiuto delle baionette britanniche. Così stando le cose, cooperano con gli inglesi nello spogliare un popolo che non ha fatto loro nulla di male. …

Gli ebrei che affermano di essere un popolo eletto provino il loro titolo scegliendo la via della nonviolenza per rivendicare la loro posizione sulla terra. Ogni paese è la loro casa, compresa la Palestina, non per aggressione ma per amorevole servizio[74].

La teocrazia biblica

Il potere non va confuso col dominio[75] e nella definizione biblica più autentica della teocrazia, che Buber ritrova nel Libro dei Giudici, un “libro anti-monarchico”[76], la regalità di Dio è quella affermata con forza da Gedeone: “Io non regnerò su di voi né mio figlio regnerà; il Signore regnerà su di voi” (Giudici 8, 23). “In queste parole – commenta Buber – c’è l’audacia di prendere sul serio la sovranità di Dio”[77].

Abitualmente per teocrazia si intende una forma di sovranità esercitata da uomini su altri uomini nel nome di Dio, per investitura divina e, perciò, presentata come eterna e onnipotente. Nelle parole di Gedeone, invece, “la teocrazia è diretta, non metaforica, assolutamente reale”[78]. Gedeone si appella a JHWH per rivendicare una comunità libera da un’autorità umana, perché le basta il governo invisibile di Dio.

Nella stessa direzione si colloca l’opposizione di Samuele alla nomina di un re (cfr. 1 Samuele 8, 10-1) che, scrive Buber, “non è legata semplicemente a un atteggiamento individuale, ma a un atteggiamento di gruppo”:

“10 Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. 11 Disse loro: «Queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi: prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, 12 li farà capi di migliaia e capi di cinquantine; li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. 13 Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. 14 Si farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li regalerà ai suoi ministri. 15 Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. 16 Vi sequestrerà gli schiavi e le schiave, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. 17 Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. 18 Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà»”.

Questo diffuso sentimento biblico antimonarchico è suffragato dall’apologo di Iotam (Giudici 9, 8-15), che Buber presenta come “la più decisa poetica antimonarchica della letteratura mondiale”[79], e la cui morale mira a spiegare come il governare non sia solo inutile, ma anche grave fattore di disordine e di disgregazione.

“7 Ma Iotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi! 8 Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all’ulivo: Regna su di noi. 9 Rispose loro l’ulivo: Rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dèi e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? 10 Dissero gli alberi al fico: Vieni tu, regna su di noi. 11 Rispose loro il fico: Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi? 12 Dissero gli alberi alla vite: Vieni tu, regna su di noi. 13 Rispose loro la vite: Rinuncerò al mio mosto che allieta dèi e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? 14 Dissero tutti gli alberi al rovo: Vieni tu, regna su di noi. 15 Rispose il rovo agli alberi: Se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano»”.

Afferma Thoreau all’inizio del suo libello sulla disobbedienza civile: “I heartly accept the motto: That governement is best wich governs least”. … “That governement is best wich governs at all”. “Il governo migliore è quello che meno governa!”, anzi: “Il governo migliore è quello che non governa affatto!”[80].

Rendi a Cesare ciò che è di Cesare

Alcuni lettori cristiani del periodico “Young India”, un inglese e un indiano del Punjab, scrivono a Gandhi per criticare la campagna di disobbedienza civile avviata con la marcia del sale, che sarebbe in contraddizione con l’insegnamento di Gesù: “Rendi a Cesare ciò che è di Cesare”.

Gandhi risponde ricordando che la pratica della disobbedienza civile è di vecchia data e risale alla nascita del satyagraha in Sud Africa, l’11 settembre del 1906. Ritiene che la sua condotta sia assolutamente in accordo con l’insegnamento del Nuovo Testamento, verso cui ha sempre nutrito grande considerazione. Davvero nuova e significativa è la sua interpretazione della celebre risposta di Gesù. Innanzitutto ricostruisce il contesto dell’episodio:

Gesù sfugge alla domanda diretta posta a lui, perché è una trappola. Non era in alcun modo tenuto a rispondere. Ha quindi chiesto di vedere la moneta per le tasse. E poi dice con sprezzante disprezzo: “Come può chi traffica con le monete di Cesare e quindi riceve ciò che sono i vantaggi del governo di Cesare, rifiutare di pagare le tasse?”[81]

Gandhi ribalta la tesi dei suoi critici e giudica l’episodio una conferma e un sostegno alla pratica della disobbedienza civile:

Tutta la predicazione e la pratica di Gesù indicano inequivocabilmente la non cooperazione, che include necessariamente il mancato pagamento delle tasse. Gesù non ha mai riconosciuto l’autorità dell’uomo contro quella di Dio. Colui che ignorava l’intera casta sacerdotale, che a quei tempi era superiore alla sovranità temporale, non avrebbe esitato a sfidare la potenza degli imperatori se l’avesse trovato necessario. E non ha trattato con supremo disprezzo l’intero processo farsesco attraverso il quale è stato fatto passare?[82].

L’episodio evangelico viene abilmente utilizzato da Gandhi per argomentare le ragioni della disobbedienza civile. Difronte a una legge ingiusta, il solo dovere morale è disobbedire a questa legge. Una religione, una Chiesa, un gruppo perdono la propria libertà di contestazione, quando accettano la moneta di Cesare. La disobbedienza civile impone a chi vuole praticarla di rifiutare i vantaggi e i privilegi che lo Stato vuole loro offrire. Bisogna restituire a Cesare quel che è di Cesare e porsi al di fuori della sua sfera di influenza. A Dio andrà la piena libertà della propria coscienza. La tesi della non collaborazione ne esce rafforzata.

In prossimità dell’indipendenza dell’India, a chi chiede garanzie o privilegi per le religioni da inserire nella nuova Costituzione, Gandhi risponde con le parole di Lord Salisbury, già primo ministro del Regno Unito: “Incontrando una volta nel suo ufficio una delegazione di missionari diretta in Cina, disse loro che sarebbe stato un disdicevole esempio se avessero cercato per la loro missione la protezione dei fucili britannici”[83]. E oggi, dopo Hiroshima e Nagasaki, la “protezione” è quella delle bombe atomiche.

Anche negli incontri tenuti in Svizzera nel dicembre del 1931 con gruppi di obiettori coscienza, Gandhi aveva ribadito questa tesi, cioè il dovere, per chi si oppone ai sistemi di guerra, di non cercare privilegi o situazioni protette: bisogna restituire a Cesare la sua moneta. Questo ragionamento è confermato, anche se in una situazione specularmente opposta, dalla posizione tenuta da Gandhi in Sud Africa nella guerra boera e in India durante la prima guerra mondiale. Sentendosi privilegiato dall’esser parte nel dominio imperiale britannico, decise, senza ipocrisia, proprio in ragione del suo status, di aiutare e sostenere l’impero britannico nell’impresa bellica, istituendo un corpo di ambulanze e facendo propaganda tra gli indiani per l’arruolamento nell’esercito inglese. Quello che è potuto sembrare un comportamento ambiguo e ondivago di Gandhi rispetto alla guerra, e ciò gli fu rimproverato a viso aperto da alcuni pacifisti europei[84] come l’olandese Bart de Ligt e l’italiano Giovanni Pioli, appare invece frutto di una condotta lucida e coerente da parte di chi, sentendosi avvantaggiato dal far parte di un sistema, si fa carico degli oneri per difenderlo. Più tardi, una volta maturata l’idea che alla guerra moderna non si può partecipare neanche come barelliere, Gandhi ne trasse tutte le conseguenze lanciando la campagna per la liberazione dell’India attraverso un’attiva non-collaborazione.

La piramide rovesciata

Ha scritto Capitini: “La metafisica dell’Uno può generare l’autoritarismo; la metafisica della compresenza genera la democrazia, anzi l’omnicrazia”[85].

Nel XX secolo il giurista tedesco Carl Schmitt ha riproposto il tema della teologia politica, ricordando come essa fosse già tornata in auge nell’ottocento con Bakunin[86] che nella prima internazionale aveva accusato Mazzini di essere un teologo. “La fede in Dio del massone Mazzini era, come ogni fede in Dio, soltanto un segno di schiavitù, la vera causa di ogni male e di ogni autorità statale e politica; era un centralismo metafisico”[87].

Schmitt contrappone all’anarchismo di Bakunin la visione cattolica di Donoso Cortés[88], sostenitore dell’impero cristiano medievale che gli appare essere un esempio della forza che frena, il katéchon che impedisce la fine del mondo, secondo l’oscura espressione di Paolo nella seconda epistola ai Tessalonicesi (2 Ts 2, 5-6).

Scrive Schmitt: “L’autorità dei padri della Chiesa e di scrittori come Tertulliano, Gerolamo e Lattanzio Firmiano … concordano nel ritenere che soltanto l’Imperium Romanorum e la sua prosecuzione cristiana spieghino il sussistere dell’eone e il suo mantenersi saldo contro lo schiacciante potere del male” [89].

Il giurista tedesco costruisce la sua dottrina sull’affermazione che: “Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati”[90]. L’analogia che egli fa tra teologia e teorie politiche autoritarie trova la sua origine in Hobbes che vede nello Stato l’imperium rationis[91] che controlla la natura malvagia dell’uomo e inibisce la guerra civile.

Nel definire la natura della politica secondo la distinzione amico/nemico [92], per Schmitt diventa inevitabile invocare un’autorità sovrana che si impone nelle situazioni di crisi, con la facoltà di decidere lo “stato d’eccezione”[93] , sospendendo i diritti democratici o facendo la guerra. La teologia politica di Schmitt piega la verità all’interesse dei detentori del potere e alla conservazione dell’ordine costituito, per cui può ben ripetere con Hobbes: Auctoritas, non veritas, facit legem[94].

La teologia politica di Schmitt è sostanzialmente nichilista e anti-cristiana, per cui appare fondata la critica che gli rivolge Peterson[95] di strumentalizzare il cattolicesimo per giustificare situazioni politiche. In realtà, secondo Peterson il Dio trinitario non è rappresentabile all’interno di alcun ordinamento politico: “La dottrina della monarchia divina doveva fallire di fronte al dogma trinitario e l’interpretazione della pax augusta di fronte all’escatologia cristiana. … La pace, che il cristiano cerca, non viene garantita da nessun imperatore, ma è soltanto un dono di colui il quale è «più alto di ogni ragione»”[96].

La posizione espressa da Peterson potrebbe essere interpretata come una visione “apolitica” del cristianesimo, mentre più correttamente va intesa come la riaffermazione di quel giudizio di Gesù che relativizza e svaluta ogni potere dominante: “Il mio regno non è di questo mondo” (Gv 18, 33-39), un’affermazione teologica fortemente politica.

Una critica alle controverse concezioni di Schmitt è stata sollevata anche da Hans Blumenberg[97], Jacob Taubes[98], Jan Assmann[99] e Dieter Conrad[100]. Come fa osservare Jan Asmann: “Una teologia del potere si basa sulla considerazione che «governare», in ultima istanza, è un affare divino che può essere esercitato da sovrani terreni, mortali, soltanto per incarico ovvero successione e imitazione della sovranità divina”[101]. Ma questo significa “teologizzare” l’esercizio verticale del dominio statale, cioè sostenere e giustificare le strutture dominanti: “La politica si richiama agli dèi per legittimare la sua violenza”[102].

Per Taubes, che studia la teologia paolina, un ordinamento politico non si basa solo su strutture «verticali», fatte di comandi impartiti e di ubbidienze prestate, ma anche su strutture di appartenenza «orizzontali», quelle che uniscono un gruppo di individui facendone una comunità. Per lui “la teologia politica è anzitutto una dottrina della formazione di un’alleanza nel senso di un popolo di Dio; ne va della fondazione religiosa di una comunità”[103]. Il comandamento dell’amore per il prossimo è decisamente orizzontale, basandosi sui principi di eguaglianza e fraternità, mentre la definizione della politica concepita da Schmitt come distinzione amico/nemico non è altro, secondo Assmann, che “teologia politica della violenza”[104], … “in modo che il nemico politico sia dichiarato nemico di Dio”[105] e così si possa essere “risoluti nell’impiego della violenza contro il nemico”[106].

Quella di Schmitt è una concezione dispotica e violenta, come lo è il Leviatano di Hobbes. La sua è una teologia politica sostanzialmente nichilista e anti-cristiana, nonostante le ripetute professioni di fede cattolica. Essa è priva del kèrigma evangelico del Discorso della montagna, che già Weber aveva dichiarato politicamente impraticabile, scrivendo:

“Chi anela alla salute della propria anima e alla salvezza di quella altrui, non la cerca attraverso la politica, la quale si propone compiti del tutto diversi e tali che possono essere risolti soltanto con la violenza. Il genio o il demone della politica e il dio dell’amore anche il Dio cristiano nella sua forma ecclesiastica vivono in un intimo reciproco contrasto che può ad ogni momento erompere in un conflitto insanabile”[107].

Schmitt di rimando, teorizzando la politica come distinzione tra amici e nemici, esclude che il comandamento dell’amore ai nemici si possa applicare alla politica:

“Nemico non è il concorrente o l’avversario in generale. Nemico non è neppure l’avversario privato che ci odia in base a sentimenti di antipatia. Nemico è solo un insieme di uomini che combatte almeno virtualmente, cioè in base a una possibilità reale, e che si contrappone ad un altro raggruppamento umano dello stesso genere. Nemico è solo il nemico pubblico, poiché tutto ciò che si riferisce ad un simile raggruppamento, e in particolare ad un intero popolo, diventa per ciò stesso pubblico. Il nemico è l’hostis, non l’inimicus in senso ampio: il πoλέμιος e non l’εχθρός. La lingua tedesca, come altre, non distingue fra ‘nemico’ privato e politico, cosicché sono possibili, in tal campo, molti fraintendimenti ed aberrazioni. Il citatissimo passo che dice “amate i vostri nemici” (Matteo, 5, 44; Luca, 6, 27) recita “diligite inimicos vestros” e non “diligite hostes vestros“: non si parla qui del nemico politico. Nella lotta millenaria fra Cristianità ed Islam, mai un cristiano ha pensato che si dovesse cedere l’Europa, invece che difenderla, per amore verso i Saraceni o i Turchi. Non è necessariamente odiare personalmente il nemico in senso politico, e solo nella sfera privata ha senso ‘amare’ il proprio nemico, cioè il proprio avversario. Quel passo della Bibbia riguarda la contrapposizione politica ancor meno di quanto non voglia eliminare le distinzioni di buono e cattivo, di bello e brutto. Esso soprattutto non comanda che si debbano amare i nemici del proprio popolo e che li si debba sostenere contro di esso”[108].

L’errore “diabolico” di Weber e Schmitt è quello di identificare in modo esclusivo la politica con la volontà di potenza degli Stati, associando per analogia il Dio onnipotente con la potenza terrena del Sovrano.

Dieter Conrad, allievo di Assmann e docente a Heidelberg, in un suo importante saggio[109] su Gandhi ha messo radicalmente in discussione le teologia politica di Schmitt, chiamando in campo l’azione nonviolenta del Mahatma. In questo confronto Conrad osserva come “la fissazione della politica sulla categoria della violenza sia riscontrabile non solo in Carl Schmitt, ma anche in Max Weber, Karl Jaspers e persino in Niklas Luhmann, ed è generalmente caratteristica del pensiero occidentale”[110]. Ispirandosi a Gandhi, Conrad propone una diversa concezione della politica fondata su strutture dal basso di partecipazione diretta e di omnicrazia. Non si tratta più di distinguere tra amico e nemico, ma di cogliere le pubbliche esigenze, soprattutto quelle dei più deboli. Commenta opportunamente Assmann: “Il concetto della teologia politica si può dunque applicare anche a forme religiose della costituzione di spazi pubblici, del bene comune e di ambiti d’attività sovrapersonali”[111].

Secondo Taubes la teologia politica di Schmitt è pensata “in termini apocalittici, ma dall’alto, a partire dai poteri; … Chi pensa dall’alto lotta perché «il caos non venga a galla, perché permanga lo Stato». Egli non può pensare il caos se non dal basso”[112].

Al contrario quella di Gandhi si presenta come un’evidente teologia politica dal basso: sollecita le coscienze a purificare le religioni, a vivere l’autenticità del messaggio evangelico, libero dai dogmi, ma obbediente ai principi della verità e della nonviolenza.

Il nodo cruciale è esaminare il rapporto tra religione e politica, definendo cosa si intenda per religione e cosa si intenda per politica, e in questo la concezione nonviolenta si pone agli antipodi della teologia politica di Carl Schmitt.

Burckhardt ha denunciato come “la potenza è cattiva in sé – si pensi a Luigi XIV, a Napoleone e ai governi rivoluzionari – e che, senza riguardo a nessuna religione, viene riconosciuto allo Stato quel diritto all’egoismo che vien rifiutato all’individuo”[113].

Per Schmitt, invece, una tale negazione della politica di potenza assume il significato di una professione di “ateismo e nichilismo infinitamente maggiore di quella contenuta in tutta l’opera di Bakunin. … Chi comprende oggi che questa frase ha lo stesso significato dell’espressione «Dio è morto»?”[114].

In realtà ciò che è morto è il Dio guerriero, il Dio dominatore che terrorizza gli uomini, il mysterium tremendum et fascinans[115] del mondo pagano, lasciando il posto alla visione paolina[116] del Dio che si abbassa al livello umano, del Dio che ama senza imporsi e senza fare violenza, facendosi vicino agli umili, ai sofferenti, ai poveri.

Secondo la visione nonviolenta la politica viene intesa non più come volontà di dominio, ma come servizio disinteressato agli ultimi, così come insegna il racconto pasquale della lavanda dei piedi. In questa prospettiva, religione e politica appaiono essere la stessa cosa.

Nel condividere questa fusione si scarta una “religione apolitica”, fondata su una concezione individualistica, privatistica e superstiziosa della religione. Come ha insegnato don Milani nella scuola di Barbiana: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia” [117]. E Paolo VI ha affermato categorico: La politica è la forma più alta della carità!

La teologia politica di Gandhi trascende la scissione agostiniana tra le due città, la terrena e la celeste. In linea con Lamennais[118] e Mazzini[119], il Regno di Dio non va inteso in un senso puramente spirituale, soprannaturale, ma va realizzato progressivamente qui e ora sulla terra: “Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra!”, recita la preghiera cristiana per eccellenza (Mt 6, 10).

Scrive Benedetto Croce in un passo tra i più vibranti della sua opera:

“La vita eterna non è uno stato da raggiungere in un di là o da vanamente sospirare, ma uno stato che si possiede e si sperimenta in ogni atto con cui pensiamo il vero, diamo forma al bello, operiamo il bene. In ciascuno di questi atti noi sentiamo di staccarci dal perituro e mortale e d’innalzarci verso l’imperituro, verso l’eterno e di unirci a Dio”[120].

Secondo la prospettiva di un Dio che, secondo il Magnificat (Luca 1, 46-56), detronizza i potenti ed eleva gli umili, si tratta finalmente di operare il riconoscimento di una teologia politica nonviolenta alternativa a quella autoritaria e violenta dei teorici machiavellici della politica.

Taubes, sensibile a una storia di persecuzioni che hanno tormentato l’esperienza ebraica, osserva che “la minaccia più letale e l’annientamento si sono sempre presentati sotto forma di potere statale”[121] e perciò rimprovera Schmitt di non aver considerato nella sua dottrina dello Stato “l’eventualità di un «caos dall’alto» e la necessità o quanto meno la legittimità della disobbedienza civile”[122] . C’è una spiegazione a questa cecità: “Con l’andare del tempo – scrive Taubes – ho capito che il giurista ha un modo completamente diverso di vedere il mondo. Egli è chiamato a legittimarlo, così com’è”[123] . Al contrario il religioso, l’apocalittico, quale Taubes si sente, si augura che esso vada pure a fondo: I have no spiritual investiment in the world as it is [124].

Se per Schmitt “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”[125] , una volta rovesciata con la nonviolenza la piramide del potere, questa facoltà spetta ora agli obiettori di coscienza, ai perseguitati a causa della giustizia, al martire che dà la sua vita per testimoniare la verità. Sono costoro che svolgono la funzione del katéchon evocata da Paolo per contrastare il caos e la fine del mondo.

Ha scritto Kierkegaard: “Imperatori, re, papi, gesuiti e diplomatici hanno sinora potuto governare il mondo in un momento decisivo; dall’epoca però in cui interverrà il Quarto Stato, si vedrà che soltanto i martiri possono governare il mondo”[126].

Rocco Altieri

(presidente del Centro Gandhi e direttore editoriale dei Quaderni Satyagraha)

Contributo inviato al Convegno sul tema “Amore fraterno e non violenza per la pace e l’armonia globali” indetto dal Consiglio Pontificio per il Dialogo tra le Religioni per ricordare i 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi, tenuto a Roma il 1 ottobre 2019

———————–Seguono Note————–

[1] M. K. Gandhi, An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, Second Edition, 1940. L’autobiografia inizialmente è scritta in gujarati, la sua lingua materna, mentre è nella prigione di Yeravda tra il 1922 e il 1924, successivamente completata e pubblicata settimanalmente su Navjivan tra il 1925 e il 1929. Viene tradotta in inglese dal suo primo segretario Mahadev Desai, tranne per gli ultimi capitoli, dal XXIX al XLIII della V parte, opera dell’altro segretario Pyarelal Nair, e pubblicata a puntate sul periodico Young India con la revisione dello stesso Gandhi e di Mirabhen, la giovane donna inglese, figlia dell’ammiraglio Slade, che si è trasferita a vivere nell’ashram. Esce come libro in due tomi, il primo nel 1927 e il secondo nel 1929. Una seconda edizione viene sottoposta alla revisione linguistica di un eminente studioso inglese che desidera restare anonimo e pubblicata nel 1940. A questa seconda edizione si fa qui riferimento per le citazioni. È possibile consultarne l’edizione on-line sul sito: https://www.gandhiashramsevagram.org/autobiography/content.php

[2] Qui Gandhi riecheggia il primo versetto della Isha Upanishad: “Il Signore abita tutto ciò che nel mondo si muove”.

[3] M. K. Gandhi, An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth, cit., pp. 382-3.

[4] M. K. Gandhi, Speech in Reply to Corporation Address, Bombay, August 29, 1924, “The Bombay Chronicle”, 30-8-1924, in The Collected Works of Mahatma Gandhi (CW), vol. XXV, Publications Division, Ahmedabad, Navajivan Trust, 1967, p. 52-3 .

[5] M. K. Gandhi, May God Help, Sabarmati, November 26, 1924, Young India, 27-11-1924, in The Collected Works of Mahatma Gandhi (CW), vol. XXV, cit., p. 356.

[6] M. K. Gandhi, Antiche come le montagne, Milano, Edizioni di Comunità, 1978, p. 91.

[7] A. Capitini, Il potere di tutti, Firenze, La Nuova Italia, 1969, p. 385.

[8] I missionari sono William Paton, Secretary of the International Missionary Council, Leslie B. Moss, Secretary of the Conference of Missionary Societies in North America, Dr. Smith of the British and Foreign Bible Society and John Mott. Si recano in India per partecipare all’International Missionary Conference tenutasi a Tambaram il 12 dicembre 1938.

[9] Edwin S. Montagu è stato Segretario di Stato per l’India e autore nel 1917, insieme al Viceré Lord Chelmsford, della prima dichiarazione britannica in favore dell’Home Rule, l’autogoverno dell’India.

[10] M. K. Gandhi, Discussion with Christian Missionaries, prima del 12 dicembre 1938, CW, cit., vol. LXVIII, p. 201.

[11] M. K. Gandhi, cit. in A. Capitini, Il potere di tutti, Firenze, La Nuova Italia, 1969, p. 286.

[12] Cfr. M. K. Gandhi, La mia vita per la libertà, Roma, 1975, Newton Compton, p. 453. Corretta invece appare la traduzione di questo passo dell’edizione abbreviata a cura di C. F. Andrews, Mahatma Gandhi His Own Story, New York, The Macmillan Company, 1930 pubblicata da Treves con la prefazione di Giovanni Gentile: Gandhi, Autobiografia, Milano, Treves, p. 384.

[13] Cfr. M. K. Gandhi, Satyagraha in South Africa, tr. it. Una guerra senza violenza, Pisa, Centro Gandhi, 2005.

[14] Ibid., p. 103.

[15] M. K. Gandhi, cit. in A. Capitini, Le tecniche della Nonviolenza, Milano, Feltrinelli, 1967, p. 19.

[16] M. K. Gandhi, cit. in J.V. Bondurant, Conquest of violence. The gandhian philosophy of conflict, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1958, pp. 24-25.

[17] Cfr. Goparaju Ramachandra Rao (Gora), An Atheist with Gandhi, 1° ed. 1951, 2° edizione Ahmedabad, Navjivan Trust, 2011.

[18] J.V. Bondurant, cit., p.27.

[19] M.K. Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Torino, Einaudi, 1973, p. 15.

[20] A. Capitini, Le tecniche della nonviolenza, (1° ed. 1967) 2° ed. Milano, Linea d’ombra, 1989, p.11.

[21] Sir Arthur Wellesley, I duca di Wellington (1769 – 1852), assume il comando delle forze anglo-alleate schierate in Belgio e vince la battaglia di Waterloo, che determina la sconfitta definitiva di Napoleone.

[22] M.K. Gandhi, The doctrine of the sword, “Young India”, 8 novembre 1920, in CW, cit., vol. XVIII, p. 133.

[23] A. Capitini, Religione aperta, Vicenza, Neri Pozza, 1964, p. 308.

[24] M. K. Gandhi, Render unto Caesar, “Young India”, 27-3-1930 in CW, cit., vol. XLIII, p. 132.

[25] M.K. Gandhi, I Wonder, Harijan, 29-9-1940, in CW, cit., vol. LXXIII, p. 51.

[26] Goparaju Ramachandra Rao (Gora), An Atheist with Gandhi, cit., p. 21.

[27] W. Staebler, cit. in A. Capitini, Il potere di tutti, Firenze, La Nuova Italia, 1969, p. 287. Cfr W. Staebler, Liberal Mind of John Morley, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1943; W. Staebler, Ralph Waldo Emerson, Woodbridge (CT), Twayne Pub, 1973.

[28] Instrumentum regni è una locuzione ispirata da un passo delle Storie di Tacito: “Nullum maius boni imperii instrumentum quam bonos amicos esse”, cfr. Tacito, Historiae, IV 7. Viene usata per esprimere la strumentalizzazione della religione e delle istituzioni ecclesiali da parte dello Stato come mezzo di controllo delle masse per conseguire fini politici e mondani. Come ha scritto lo storico greco Polibio a proposito del successo dell’impero romano: “I Romani hanno inoltre concezioni di gran lunga preferibili nel campo religioso. Quella superstizione religiosa che presso gli altri uomini è oggetto di biasimo, serve in Roma a mantenere unito lo Stato: la religione è più profondamente radicata e le cerimonie pubbliche e private sono celebrate con maggior pompa che presso ogni altro popolo. Ciò potrebbe suscitare la meraviglia di molti; a me sembra che i Romani abbiano istituito questi usi pensando alla natura del volgo. In una nazione formata da soli sapienti sarebbe, infatti, inutile ricorrere a mezzi come questi, ma poiché la moltitudine è per sua natura volubile e soggiace a passioni di ogni genere, a sfrenata avidità, a ira violenta, non c’è che trattenerla con siffatti apparati e con misteriosi timori. Sono per questo del parere che gli antichi non abbiano introdotto senza ragione presso le moltitudini la fede religiosa e le superstizioni sull’Ade, ma che piuttosto siano stolti coloro che cercano di eliminarle ai nostri giorni”. Polibio, Storie, VI, 56, Milano, Mondadori, 1970, vol. II, pp. 133-4.

[29] É. de La Boétie, Le discours de la servitude volontaire, Paris, Payot, 2002, p. 171.

[30] F. de Lamennais, Préface, in É. de La Boétie, cit., p. 52.

[31] L’espressione “verità effettuale” è mutuata dal Principe di Machiavelli: “Ma sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla imaginazione di essa”. Il passo, collocato all’inizio del capitolo XV ha un evidente significato programmatico perché dà l’avvio alla descrizione dei comportamenti che l’uomo di governo deve tenere nell’azione concreta, rifuggendo da utopie di “republiche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché egli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare impara piuttosto la ruina che la perservazione sua: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, e usarlo e non l’usare secondo la necessità”. N. Machiavelli, Tutte le Opere di Niccolò Machiavelli, a cura di Francesco Flora e Carlo Cordié, vol. I, Il principe, Verona, Arnaldo Mondadori Editore, I Edizione 1949, II Edizione 1968, pp. 48-49.

[32] Cfr. K. R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna, Il Mulino, 2009.

[33] D. G. Tendulkar, Mahatma. Life of Mohandas Karamchand Gandhi, vol. III, New Delhi, Publication Division, 1951, p. 149.

[34] Pyarelal, Mahatma Gandhi The Last Phase, Part II, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1958, p. 65.

[35] Palni o Palani è una città situata nel Sud dell’India, nella regione del Tamil Nadu.

[36] Utilizzando il termine sanscrito darshan, dalla radice drś, “vedere”, Gandhi evoca di aver avuto una visione del divino.

[37] “I was happy to be here and be able today to have darshan in this Temple”, The Hindu, 5-1-1946, Entry in Palni Temple Visitiors Book, February 3, 1946 in CW, vol. LXXXIII, p. 83.

[38] Il tempio di Meenakshi è uno storico tempio indù, progettato a partire del XVI secolo, situato sulla riva meridionale del fiume Vaigai, nella città di Madurai in Tamil Nadu, lo stato federato dell’India meridionale. È dedicato a Parvati, nota come Meenakshi, ed al suo consorte Shiva. Il tempio di Shiva e Meenakshi con i suoi riti raffigura un esempio dell’amore eterno.

[39] Harijan, cioè figli di Dio, così Gandhi chiama gli intoccabili, i senza casta.

[40] M. K. Gandhi, “The Hindu”, 5-2-1946. M. K. Gandhi, Speech at Palni, 3-febbraio 1946 in CW, vol. LXXXIII, pp. 82-3.

[41]. M. K. Gandhi, Speeh at Ulundurpet Station, , 4 febbraio 1946, CW, vol. LXXXIII, pp. 86.

[42] Aurelio Agostino, De vera religione, Milano, Mursia, 1987.

[43] Cfr. S. Weil, Oppressione e libertà, Milano, Edizioni di Comunità, 1956.

[44] S. Weil, Oppressione e libertà, Milano, Edizioni di Comunità, 1956, p. 233.

[45] M. K. Gandhi, cit. in M. Buber, Profezia e politica, Roma, Città Nuova, 1996, p. 49.

[46] Ivi.

[47] Ibid., p. 50.

[48] Ibid., p. 60.

[49] Ibid., p. 58.

[50] S. Weil, Frammenti, Londra 1943, in Oppressione e libertà, cit., p. 234.

[51] Cfr. M. K. Gandhi, Una guerra senza violenza, cit., pp. 106-7.

[52] S. Weil, cit., p. 234.

[53] Tucidide, La Guerra del Peloponneso, vol. I, Libro V, 105, 2, edizione a cura di Luciano Canfora, Milano, Mondadori, 2007, p. 761.

[54] Isocrate cit. in Tucidide, La Guerra del Peloponneso, cit. vol. II, Note al Libro V, 105, 2, p. 1347.

[55] Ivi.

[56] S. Weil, cit., p. 234.

[57] Mc 1,12-13; Mt 4,1-11; Lc 4,1-13. La narrazione più drammatica e più precisa è nei vangeli di Matteo e di Luca.

[58] Cfr. S. Weil, “Esiste davvero una dottrina marxista?”, in Oppressione e libertà, cit., pp. 239-274.

[59] S. Weil, Frammenti, Londra 1943, cit., p. 224.

[60] Ibid., p. 236.

[61] Ivi.

[62] Ibid., p. 237.

[63] Ibid., p. 234.

[64] Ibid., p. 254.

[65] Nel riportare il racconto biblico Gandhi enfatizza gli aspetti di aperta sfida che Daniele fa all’idolatria. Cfr. M. K. Gandhi, Talk with Missionaries, Before April 23, “Harijan”, 28-4-1946, in CW, cit., vol. LXXXIV, p. 52.

[66] G. Flavio, Antichità giudaiche, vol. II, Torino, UTET, 1998, p. 1115.

[67] Questa forma radicale di protesta viene chiamata in India hartal e indica la chiusura di negozi, fabbriche e uffici come protesta o segno di dolore. Il termine, usato spesso da Gandhi, deriva dall’hindi haṛtāl, haṭtāl, che letteralmente significa ‘chiudere i negozi’, dal sanscrito haṭṭa ‘mercato’ e dall’hindi tāla ‘chiudere a chiave’.

[68] G. Flavio, Antichità giudaiche, cit., p. 1148.

[69] Ibid., p. 1149.

[70] M.K. Gandhi, The Jews, Segaon, November 20, 1938, Harijan, 26-11-1938, CW, cit., vol. LXVIII, pp.139-140.

[71] M.K. Gandhi, Reply to German Critics, Seagon, December 8, 1938, “Harijan” 17-12-1938, in CW, cit., vol. LXVIII, pp. 189-190.

[72] M. K. Gandhi, Some Questions Answered, Segaon, December 9, 1938, “Harijan”, 17-12-1938, in CW, cit., vol. LXVIII, pp. 191-2.

[73] Cfr. M. K. Gandhi, M. Buber, J. Magnes, “Devono gli ebrei farsi massacrare?”, presentazione di Marco Vigevani, in MicroMega, n. 2, 1991, pp. 137-184.

[74] M.K. Gandhi, The Jews, Segaon, November 20, 1938, “Harijan”, 26-11-1938, in CW, cit.,vol. LXVIII, p. 140.

[75] Cfr. D. Dolci, Comunicare, legge della vita, Firenze, La Nuova Italia, 1997, pp. 3-13.

[76] M. Buber, La regalità di Dio, Genova, Marietti, 1989, p. 76.

[77] Ibid., p. 49.

[78] Ibid., p. 90.

[79] M. Buber, La regalità di Dio, cit., p. 68.

[80] H. D. Thoreau, La disobbedienza civile, Resistance to Civil Government, (1849), edizione italiana con testo inglese a fronte, Milano, Edizioni La Vita Felice, 2002, p. 14.

[81] M. K. Gandhi, Render unto Caesar, “Young India”, 27-3-1930 in CW, cit., vol. XLIII, pp. 131-2.

[82] Ivi.

[83] M. K. Gandhi, Talk with Missionares, [Before April 23, 1946] “Harijan”, 28-4-1946, in CW, cit., vol. LXXXIV, p. 52.

[84] Cfr. M. K. Gandhi, Lettere ai pacifisti, Pisa, Centro Gandhi, 2013.

[85] A. Capitini, Educazione aperta, Firenze, La Nuova Italia, 1967, vol. I, p. 88. L’omnicrazia è un neologismo creato da Capitini e sta per potere di tutti.

[86] Cfr. M. Bakunin, La teologia politica di Mazzini, in Opere complete, vol. I, Catania, Edizioni Anarchismo, 1989, p.123.

[87] C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, Bologna, il Mulino, 2010, p. 73.

[88] Cfr. C. Schmitt, Donoso Cortés, interpretato in una prospettiva paneuropea, Milano, Adelphi, 1996.

[89] C. Schmitt, Il nomos della terra, Milano, Adelphi, 1991, p. 44.

[90] C. Schmitt, “Teologia politica”, in Le categorie del «politico», Bologna, il Mulino, 1972, p. 61.

[91] T. Hobbes, De cive, 10 § 1, 1642, tr. it. in Opere Politiche, Torino, Utet, 1959, pp. 210-211.

[92] “La specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici, è la distinzione di amico (Freund) e nemico (Feind)”, cit. in C. Schmitt, “Il concetto di politico”, in Le categorie del «politico», Bologna, il Mulino, 1972, p. 108.

[93] C. Schmitt, Le categorie del «politico», cit., p. 33.

[94] T. Hobbes, Leviatano, 1651, parte 2ª, cap. 26°, cit. in C. Schmitt, Le categorie del «politico», cit., p. 57.

[95] Cfr. E. Peterson (1935), Il monoteismo come problema politico, ed. it. a cura di G. Ruggieri, Brescia, Queriniana, 1983.

[96] E. Peterson, cit., p. 72.

[97] Crf. H. Blumenberg, La legittimità dell’età moderna, Genova, Marietti, 1992.

[98] J. Taubes, La teologia politica di san Paolo, cit., 1997.

[99] J. Assmann, Potere e salvezza. Teologia politica nell’antico Egitto, in Israele e in Europa, Torino, Einaudi, 2000.

[100] D. Conrad, Gandhi und der Begriff des Politischen. Staat, Religion und Gewalt, München, Wilhelm Fink Verlag, 2006.

[101] J. Assmann, cit., p. 127.

[102] Ibid., p. 71.

[103] J. Taubes, cit., p. 232.

[104] J. Assmann, cit., p. 16.

[105] Ibid., p. 17.

[106] Ivi.

[107] M. Weber, “La politica come professione”, in Il lavoro intellettuale come professione, Torino, Einaudi, 1976, p. 117.

[108] C Schmitt, Le categorie del politico, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 111-2 sgg.

[109] Cfr. D. Conrad, Der Begriff des Politischen, die gewalt und Gandhis gewatlose politische Aktion, in J. Assmann e D. Harth (a cura di), Kultur und Konflikt, Frankfurt, Suhrkamp, 1990, pp. 72-112.

[110] Ibid., p. 17-18.

[111] Ibid., p. 18.

[112] J. Taubes, cit., p. 234.

[113] J. Burckhardt, Meditazioni sulla storia universale, Firenze, Sansoni, 1959, p. 36.

[114] C. Schmitt, Glossario, Milano, Giuffrè, 2001, p. 282.

[115] Cfr. R. Otto, Il sacro, (ed. or. 1917) Brescia, Morcelliana, 2010.

[116] Cfr. Paolo, Lettera ai Filippesi 2,7.

[117] L. Milani, Lettera a una professoressa, Firenze, Lef, 1996, p. 14.

[118] F. R. de Lamennais, Parole di un credente, (1834), in Scritti Politici, Torino, UTET, 2005, pp. 237-305.

[119] G. Mazzini, Dei doveri dell’uomo, (1860) in Opere politiche, Torino, UTET, 2005, p. 852.