Tag Archives: di Gonario Francesco Sedda

La recessione è allo spalle? No! E non si deve governare con le bugie!

1. «Nel primo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è risultato invariato rispetto al primo trimestre del 2014». È quanto risulta dalla “Stima preliminare del Pil” che l’ISTAT ha reso nota il 13 maggio scorso. In nessuna parte si parla di «recessione alle spalle» o di «Italia fuori da recessione» come hanno fatto i pifferai di regime dalle colonne dei giornali cartacei o dagli schermi televisivi o di qualsivoglia marchingegno digitale.

Leggendo gli articoli si scopre che i roboanti titoli “che impressionano” si basano più sull’opinione di qualche esperto dell’ambiente ISTAT che sui dati forniti dallo stesso Istituto. La Stampa [«La ripresa c’è, la recessione è alle spalle», 13 maggio 2015; il titolo è virgolettato, ma nel testo non si trova l’autore di tale affermazione] ha scritto: «“È una chiara inversione di tendenza”, commentano all’Istat, anche se secondo gli esperti tecnicamente è necessario che si susseguano due trimestri di crescita per decretare la fine della recessione (il Pil del quarto trimestre 2014 è risultato invariato su base congiunturale e -0,5% su base tendenziale)».

Ma l’unica cosa “chiara” che viene fuori dalla chiacchierata con gli esperti è proprio che LA RECESSIONE NON È ALLE SPALLE! Anzi non si può neppure parlare di una “ripresa tecnica”, perché «tecnicamente è necessario che si susseguano due trimestri di crescita per decretare la fine della recessione». E poi, come si fa a vedere “chiaramente” una inversione di tendenza avendo a disposizione un solo dato congiunturale? Un altro dato congiunturale positivo si era avuto per il terzo trimestre 2013 (Pil con +0,1%), ma allora si preferiva parlare prudentemente di una luce che si intravedeva alla fine del tunnel. Forse che una rondine piccola non fa primavera e una un po’ più grande (+0,3%) invece sì?

Dopo aver “impressionato” il lettore o lo spettatore, dopo aver fatto passare il “messaggio memorabile” – «l’ISTAT certifica la svolta», «l’Italia è fuori da recessione» – si può anche lasciare spazio a qualche argomentazione più prudente. Così La Stampa “rimanda” a un’analisi [Il Pil non basta, ora serve uno sforzo comune, Francesco Manacorda, 13 maggio 2015] nella quale si avverte che «altri elementi, a partire da una disoccupazione giovanile che ha pochi uguali in Europa, ci avvertono invece che non è il caso di essere troppo ottimisti. Il problema è che la ripresa italiana è una ripresa troppo fragile». In effetti assumere il Pil come unico indicatore dell’andamento positivo o negativo dell’economia è molto riduttivo. Occorre tener conto anche del livello di disoccupazione, di quello della produzione industriale e di quello delle vendite dei beni sul mercato.

In ogni caso quella «ripresa troppo fragile» non è ancora neppure una “ripresa tecnica” (almeno due trimestri consecutivi con Pil in crescita).

2. In altra occasione [Democrazia Oggi, 24 settembre 2014], ragionando sulle previsioni (2014-2016) del Fondo Monetario internazionale (FMI) avevo concluso che, qualora si avviasse una ripresa, ci si poteva aspettare solo “un incerto e lento ricupero”. Un ragionamento analogo sulla base delle recenti previsioni (2015-2017) dell’ISTAT conferma tale conclusione.

Se facciamo uguale a 100 le unità di Pil nel 2011, il quadro è il seguente:

Nel 2012 con un calo del -2,40% si sono perse -2,40 unità di Pil che è regredito a 97,60.

Nel 2013 con un calo del -1,90% si sono perse -1,85 unità di Pil che è ulteriormente regredito a 95,75.

Nel 2014 con un calo del -0,40% si sono perse -0,38 unità di Pil che è ulteriormente regredito a 95,37.

Nel 2015 con una crescita prevista del +0,70% si ricupererebbero +0,67 unità di Pil che aumenterebbe fino a 96,04.

Nel 2016 con una crescita prevista del +1,20% si ricupererebbero +1,15 unità di Pil che aumenterebbe fino a 97,19.

Nel 2017 con una crescita prevista del +1,30% si ricupererebbero +1,26 unità di Pil che aumenterebbe fino a 98,45.

Ciò vuol dire che, oltre la scadenza dei miracolosi “mille giorni” di M. Renzi e all’avvicinarsi delle elezioni del 2018 (se non fatte prima), la crescita prevista dall’ISTAT non riagguanterebbe le 100 unità del Pil 2011 preso come riferimento (e non le riagguanterebbe neppure una crescita secondo le previsioni più favorevoli del DEF_2015 con +1,40% per il 2016 e +1,50% per il 2017).

La fase di ripresa sarà finita solo quando il Pil sarà cresciuto fino a toccare il valore di picco raggiunto prima che cominciasse la recessione e solo allora si potrà parlare non di una generica “crescita”, ma di una nuova fase di espansione.

—————————–

anche su Democraziaoggi

Un commento di Andrea Pubusa, su Democraziaoggi

Un commento di Andrea Pubusa, su Democraziaoggi

Anche l’osservazione empirica (negozi che chiudono, piccole imprese che cancellano la P. IVA etc.) o le inchieste personali, fatte di scambio di opinioni con commercianti o artigiani, mostrano che la ripresa non c’è. Solo la propaganda di regime dice il contrario. E tuttavia un governo responsabile dovrebbe partire proprio da una parola di verità verso il Paese, indicando lo stato della crisi e la via per la ripresa e chiamando le forze politiche, i cittadini e i lavoratori ad uno sforzo comune, ad una grande mobilitazione. Così abbiamo battuto il terrorismo nei decenni scorsi. Ma tutto questo implica una gestione democratica della crisi e della politica e un ribaltamento anche degli obiettivi sostanziali, ossia introducendo elementi di uguaglianza, di redistribuzione delle risorse e dei sacrifici, ossia una giustizia sociale. L’esatto contrario di quanto hanno fatto i governi passati e di quanto fa questo, fondato sulla menzogna e sulla propaganda.

——————————————————-

Legge elettorale sarda

A convegno anche per Ganau e Demuro la legge elettorale è incostituzionale… ma in ufficio si girano i pollici

A convegno anche per Ganau e Demuro la legge elettorale è incostituzionale… ma in ufficio si girano i pollici

di Amsicora, su Democraziaoggi (23 Maggio 2015)

Finalmente qualcuno delle alte sfere dice qualcosa sulla vigente legge elettorale della Sardegna con la quale sono stati eletti gli attuali 60 consiglieri. Noi, intendo Marco Ligas ed altri 25 elettori che abbiamo presentato ricorso al Tar e appello al Consiglio di Stato, di cui attendiamo la decisione, non possiamo che essere felici per questa manifestazione di interesse al tema della rappresentanza. E, mentre speriamo in un rinvio della legge truffa regionale al vaglio della Consulta, non possiamo non salutare con favore la critica della disciplina sarda in occasione del convegno “Partiti e democrazie in movimento“, ad opera del presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e dell’Assessore alle Riforme (si fa per dire!) Gian Mario Demuro.

Ganau, nel suo discorso di saluto, usa i nostri stessi argomenti: ha ricordato il ruolo fondamentale dei partiti nell’attuale sistema democratico e ha rivolto critiche all’attuale legge elettorale regionale perché mortifica anziché esaltare la rappresentanza dei sardi nell’Assemblea regionale. «Una pessima legge», ha detto, «nata in una logica di autoconservazione che non è riuscita, colpevolmente, a garantire una rappresentanza di genere ma neanche quella territoriale».

Questi sono i punti che noi abbiamo sollevato nel ricorso. La soglia per l’assegnazione del premio di maggioranza del 55% dei seggi al candidato-presidente che raggiune il 25% dei voti validi (circa il 13% dell’elettorato, considerati gli astenuti) è del tutto irragionevole e in palese violazione della libertà e uguaglianza del voto degli elettori. E poi, se la governabilità, secondo il legislatore regionale, è assicurata dal 55% dei seggi che senso ha il superpremio dell’ulteriore 5% a chi raggiune il 40% dei voti? Ed ancora, se la governabilità è garantita dal premio di maggioranza, che senso ha lo sbarramento? Per di più, uno sbarramento alto, al 5% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. Un marchingegno per far entrare in Consiglio i baciapantofole del PD come Gavino Sale e tener fuori chi ha avuto la pretesa di autonomia come Michela Murgia. Insomma, oltre a creare una maggioranza artificiosa, si è voluta eliminare un’opposizione scomoda, cioé l’opposizione vera. Il risultato? Manca la governabilità, intesa non come artifizio per manetenere nella sedia un presidente, ma come capacità di risolvere i problemi, mobilitando la gente, e manca un’opposizione pungente, che è il sale della democrazia. E i risultati devastati si vedono…

Anche l’assessore degli Affari Generali, Gian Mario Demuro, si è lamentato e ha poi ammesso che la legge viola lo Statuto, cioé è incostituzionale. Da buon prof. ha poi spiegato che «una buona legge elettorale, perché sia coerente con l’articolo 16 dello Statuto sardo, deve promuovere le condizioni di parità. Deve farlo in modo tale che la capacità di rappresentare le differenze, insite nella differenza di genere, possa avere un luogo in cui si esprime, vale a dire il Consiglio regionale». Che bravo! Sennonché un assessore non si lamenta e non spiega. Questo posso permettermelo io, quisque de populo. Lui, l’Assessore non deve spiegar nulla, deve presentare un disegno di legge e farlo approvare dalla maggioranza che lo sorregge. Altrimenti se ne va a casa. Avrebbe dovuto far questo come primo atto, appena entrato in carica. Come fa un prof. di diritto costituzionale a stare in carica grazie ad una legge elettorale, per sua stessa ammissione, incostituzionale? Ed anche Ganau, quando, come in questo caso, si tratta di ricondurre nell’alveo costituzionale la legge che regola la formazione del Consiglio, ossia la rappresentanza politica dei sardi, non può stare a guardare. Chi ha responsabilità politiche lasci la convegnistica a noi poveri uomini comuni e faccia il suo dovere. Altrimenti abbiano la decenza di star zitti.

La recessione alle spalle?

1. «Nel primo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è risultato invariato rispetto al primo trimestre del 2014». È quanto risulta dalla “Stima preliminare del Pil” che l’ISTAT ha reso nota il 13 maggio scorso. In nessuna parte si parla di «recessione alle spalle» o di «Italia fuori da recessione» come hanno fatto i pifferai di regime dalle colonne dei giornali cartacei o dagli schermi televisivi o di qualsivoglia marchingegno digitale.

Leggendo gli articoli si scopre che i roboanti titoli “che impressionano” si basano più sull’opinione di qualche esperto dell’ambiente ISTAT che sui dati forniti dallo stesso Istituto. La Stampa [«La ripresa c’è, la recessione è alle spalle», 13 maggio 2015; il titolo è virgolettato, ma nel testo non si trova l’autore di tale affermazione] ha scritto: «“È una chiara inversione di tendenza”, commentano all’Istat, anche se secondo gli esperti tecnicamente è necessario che si susseguano due trimestri di crescita per decretare la fine della recessione (il Pil del quarto trimestre 2014 è risultato invariato su base congiunturale e -0,5% su base tendenziale)».

Ma l’unica cosa “chiara” che viene fuori dalla chiacchierata con gli esperti è proprio che LA RECESSIONE NON È ALLE SPALLE! Anzi non si può neppure parlare di una “ripresa tecnica”, perché «tecnicamente è necessario che si susseguano due trimestri di crescita per decretare la fine della recessione». E poi, come si fa a vedere “chiaramente” una inversione di tendenza avendo a disposizione un solo dato congiunturale? Un altro dato congiunturale positivo si era avuto per il terzo trimestre 2013 (Pil con +0,1%), ma allora si preferiva parlare prudentemente di una luce che si intravedeva alla fine del tunnel. Forse che una rondine piccola non fa primavera e una un po’ più grande (+0,3%) invece sì?

Dopo aver “impressionato” il lettore o lo spettatore, dopo aver fatto passare il “messaggio memorabile” – «l’ISTAT certifica la svolta», «l’Italia è fuori da recessione» – si può anche lasciare spazio a qualche argomentazione più prudente. Così La Stampa “rimanda” a un’analisi [Il Pil non basta, ora serve uno sforzo comune, Francesco Manacorda, 13 maggio 2015] nella quale si avverte che «altri elementi, a partire da una disoccupazione giovanile che ha pochi uguali in Europa, ci avvertono invece che non è il caso di essere troppo ottimisti. Il problema è che la ripresa italiana è una ripresa troppo fragile». In effetti assumere il Pil come unico indicatore dell’andamento positivo o negativo dell’economia è molto riduttivo. Occorre tener conto anche del livello di disoccupazione, di quello della produzione industriale e di quello delle vendite dei beni sul mercato.

In ogni caso quella «ripresa troppo fragile» non è ancora neppure una “ripresa tecnica” (almeno due trimestri consecutivi con Pil in crescita).

2. In altra occasione [Democrazia Oggi, 24 settembre 2014], ragionando sulle previsioni (2014-2016) del Fondo Monetario internazionale (FMI) avevo concluso che, qualora si avviasse una ripresa, ci si poteva aspettare solo “un incerto e lento ricupero”. Un ragionamento analogo sulla base delle recenti previsioni (2015-2017) dell’ISTAT conferma tale conclusione.

Se facciamo uguale a 100 le unità di Pil nel 2011, il quadro è il seguente:

Nel 2012 con un calo del -2,40% si sono perse -2,40 unità di Pil che è regredito a 97,60.

Nel 2013 con un calo del -1,90% si sono perse -1,85 unità di Pil che è ulteriormente regredito a 95,75.

Nel 2014 con un calo del -0,40% si sono perse -0,38 unità di Pil che è ulteriormente regredito a 95,37.

Nel 2015 con una crescita prevista del +0,70% si ricupererebbero +0,67 unità di Pil che aumenterebbe fino a 96,04.

Nel 2016 con una crescita prevista del +1,20% si ricupererebbero +1,15 unità di Pil che aumenterebbe fino a 97,19.

Nel 2017 con una crescita prevista del +1,30% si ricupererebbero +1,26 unità di Pil che aumenterebbe fino a 98,45.

Ciò vuol dire che, oltre la scadenza dei miracolosi “mille giorni” di M. Renzi e all’avvicinarsi delle elezioni del 2018 (se non fatte prima), la crescita prevista dall’ISTAT non riagguanterebbe le 100 unità del Pil 2011 preso come riferimento (e non le riagguanterebbe neppure una crescita secondo le previsioni più favorevoli del DEF_2015 con +1,40% per il 2016 e +1,50% per il 2017).

La fase di ripresa sarà finita solo quando il Pil sarà cresciuto fino a toccare il valore di picco raggiunto prima che cominciasse la recessione e solo allora si potrà parlare non di una generica “crescita”, ma di una nuova fase di espansione.

—————————–

anche su Democraziaoggi

Jobs act e ordinaria manipolazione

«Il governo valuta che le riforme del lavoro contenute nel jobs act produrranno un effetto positivo sul Pil dello 0,9% nel 2020 mentre, nel lungo termine, l’impatto sul Pil sarà dell’1,6%. È quanto si legge in uno dei documenti inviati alla Ue in vista della valutazione definitiva della Legge di Stabilità 2015, attesa nelle prossime settimane. Il governo italiano stima che le riforme avviate potranno produrre un impatto complessivo sulla crescita del 3,6% nel 2020». Così l’ANSA, il 21 febbraio 2015; così (rilanciando quasi con le stesse parole) La Stampa, il Corriere della sera, La Repubblica e altri giornali cartacei e/o online; così anche i notiziari delle radio e TV pubbliche e private. Nessuna domanda e nessun commento. Che agli esaminatori della Ue non arrivi neppure l’eco di qualsivoglia riserva!. Tutti speranzosi e ottimisti dietro l’energico pifferaio Matteo Renzi.

Ma i documenti inviati alla Ue dal Ministero dell’economia e delle finanze [2014: A turning point for Italy, e in particolare la parte riguardante “The impact of structural reforms in Italy”] sono la riproposizione della quotidiana e cinguettante propaganda renziana alla quale viene giustapposta la pretesa di darle un fondamento “scientifico” utilizzando modelli matematici, predittivi delle conseguenze delle decisioni politiche. Il fatto è che raramente questo tipo di previsioni si avverano con approssimazione accettabile. Sia il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e altri centri di studio in Italia sia il Fondo monetario internazionale (FMI), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri centri di studio nel mondo sbagliano quasi sempre o molto spesso nelle loro previsioni, persino quando riguardano l’arco temporale di un anno. Come mai si continua a far ricorso a previsioni che sono inefficaci (non si avverano) e inefficienti (spreco di risorse per la loro messa a punto)? Il fatto è che sono molto utili come strumento (misterioso, accessibile a pochi nella sue procedure di messa a punto, intimidatorio) per orientare la politica, per alimentare la propaganda ideologica in chiave egemonica, per far crescere la fiducia attorno a un determinato governo o al contrario per creare un clima generale di insicurezza e di terrore: con le buone o con le cattive maniere occorre obbedire a chi comanda.

Torniamo ai dati. L’estrazione che ne ha fatto l’ANSA è discutibile. Infatti il documento del Mef fa riferimento a due scenari che danno risultati diversi: uno scenario che considera i provvedimenti che sono diventati legge e vengono pienamente applicati (Trend scenario) e uno scenario che considera, in aggiunta a tutti i provvedimenti diventati legge e applicati, anche i provvedimenti che non sono ancora diventati legge, ma che il governo ha in programma di far approvare dal Parlamento in un futuro vicino (Policy o Planned scenario). I numeri del secondo scenario (Planned scenario) sono più grandi di quelli del primo (Trend scenario).

Prima dell’approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act, l’effetto positivo sul Pil della riforma del mercato del lavoro previsto per il 2020 era dello 0,4% e nel lungo periodo dell’1,4%.

Dopo l’approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act, l’effetto positivo sul Pil della riforma del mercato del lavoro previsto per il 2020 dovrebbe essere (Planned scenario) dello 0,9% e nel lungo periodo dell’1,6%.

Dunque l’effetto positivo del solo Jobs Act è dato dalla differenza tra il secondo scenario e il primo, cioè 0,5% per il 2020 e 0,2% nel lungo periodo.

I valori degli scenari si riferiscono all’effetto dell’intera riforma del mercato del lavoro (Labour market): nel primo scenario l’effetto del Jobs Act non c’è perché i decreti attuativi non erano stati approvati al momento dell’elaborazione, ma c’è l’effetto di altri provvedimenti diventati legge (infatti il valore è 0,4 e non zero); nel secondo scenario l’effetto del Jobs Act c’è perché l’approvazione dei decreti attuativi era già stata programmata e si aggiunge all’effetto dei provvedimenti già diventati legge.

Ma perché per l’effetto dell’intera riforma del mercato del lavoro i riferimenti nel tempo sono il 2020 e il lungo periodo? Mancano forse altri dati? No, i dati ci sono. Solo che quelli del 2020 e del lungo periodo fanno una qualche impressione e dunque fanno più propaganda, gli altri invece meno.

PRIMO SCENARIO: 0,1% nel 2015; 0,2% nel 2016; 0,3% nel 2017; 0,3% nel 2018; 0,4% nel 2019.

SECONDO SCENARIO: 0,1% nel 2015; 0,3% nel 2016; 0,5% nel 2017; 0,6% nel 2018; 0,8% nel 2019.

Per differenza l’effetto previsto del Jobs Act sul Pil risulta: 0,0% nel 2015; 0,1% nel 2016; 0,2% nel 2017; 0,3% nel 2018; 0,4% nel 2019. Sarebbero queste le previsioni così esaltanti da spingere M. Renzi a vantarsi con spavalda sfacciataggine di aver rottamato l’art. 18 e manomesso lo Statuto dei lavoratori?

Infine, che affidabilità può avere una previsione sul lungo periodo con un solo dato … senza data?! È una previsione fino al 2030 o fino al 2040 o oltre? E dove sarà finito il pifferaio M. Renzi nel 2030 o nel 2040 o oltre? Il fatto è che anche un “indeterminato” lungo periodo con un effetto del 1,6% di crescita del Pil dovuto a “tutti” i provvedimenti di riforma del mercato del lavoro (Planned scenario) serve a far colpo e propaganda “nel breve periodo”: in vista di probabili elezioni nella primavera del 2016 o della normale scadenza elettorale del 2018. Nascondendo che il contributo del Jobs Act rispetto agli altri provvedimenti di riforma del mercato del lavoro è solo di 0,2% nel lungo periodo, appunto la differenza tra il valore del secondo scenario (1,6%, Planned scenario) e il primo scenario (1,4%, Trend scenario). E così M. Renzi, il molesto e cinguettante dispensatore di fiducia, può continuare a imperversare.

———————–

*anche su Democraziaoggi

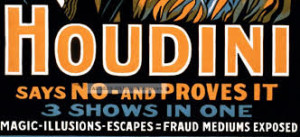

- Nell’illustrazione Poster spettacolo di Harry Houdini, illusionista

- Renzi Houdini.

———————————————

AGENZIA SARDA delle ENTRATE

AGENZIA SARDA delle ENTRATE

di Piero Marcialis

Il primo segnale della volontà di indipendenza di un popolo viene dato storicamente dal rifiuto di pagare le imposte a uno Stato oppressore.

E’ ridicolo versare soldi a uno Stato come l’Italia che deve ai sardi miliardi di euro.

Il primo segnale della volontà di indipendenza delle colonie americane dall’Inghilterra fu il rifiuto di pagare le imposte.

Il primo segnale della volontà di indipendenza del popolo irlandese fu il rifiuto di pagare tributi all’Inghilterra e di costituire una cassa irlandese dove versare le imposte.

Il primo segnale della volontà di indipendenza dell’India fu il rifiuto di pagare tributi all’Inghilterra.

I sardi sopportano uno Stato debitore che occupa e inquina il loro territorio senza alcuna contropartita, ma hanno un governo regionale che si contenta della restituzione di briciole ed è fedele al PD del signor Renzi, che ha rifiutato qualsiasi aiuto ai disastrati di Olbia e altri paesi e che sta per eliminare persino la possibilità statutaria di una agenzia delle entrate sarda. Coraggiosamente i valorosi governanti sardi hanno anticipato la mossa e si sono essi stessi rifiutati di avere una propria agenzia. Di questo governo regionale fanno parte forze che si richiamano al sardismo, al sovranismo e all’indipendentismo. Complimenti.

——————

- La fotocomposizione è tratta da un articolo sull’Agenzia Sarda Entrate pubblicato sul blog di Vito Biolchini.

Deficit di democrazia in Italia e in Europa

Sabino Cassese: insigne giurista…tranquillo renziano

Sabino Cassese: insigne giurista…tranquillo renziano

di Gonario Francesco Sedda *

Esiste una deriva autoritaria in Italia? Se lo è chiesto anche Sabino Cassese [Il timore (inesistente) del tiranno, Corriere della sera, 12 febbraio 2015], ma con uno sguardo corto, rivolto al confuso polverone delle polemiche sulla rottura (?) del “patto costituente” tra la vecchia volpe M. Renzi e il giovane pregiudicato Silvietto Berlusconi. E già questo sorprende, trattandosi di un «grande professore, giurista amministrativista, allievo di Massimo Severo Giannini, conoscitore dell’amministrazione dello stato, ministro tecnico con Ciampi, accademico di caratura internazionale, emerito della Normale di Pisa», da poco cessato dalla carica di giudice costituzionale.

[L’insigne giurista che sorprende per equilibrio e radicalità, Il foglio, 13 Novembre 2014].

1. Fin dal primo attacco S. Cassese sembra liberarsi con estrema facilità di due argomenti di chi teme per le sorti della “democrazia” in Italia: un presidente del Consiglio in carica che non è parlamentare e un Parlamento che è stato eletto con una legge successivamente dichiarata (parzialmente) illegittima costituzionalmente. «Infatti, la Costituzione non richiede che i ministri e il loro presidente siano parlamentari e Renzi non è il primo presidente che non sia stato eletto nelle file dei deputati o dei senatori. Poi, la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità di alcune norme della legge Calderoli, ha precisato che la sentenza “non tocca in alcun modo il Parlamento in carica”, perché non ha “nessuna incidenza” su di esso». Stando alla forma e restando in superficie sembra tutto inconfutabile.

Ma la nostra è ancora una Costituzione di una repubblica parlamentare: è il governo che deve muoversi entro l’ampio perimetro del Parlamento e non questo che deve essere ingabbiato dentro il ristretto perimetro del governo. Fino a M. Renzi i presidenti del Consiglio “non parlamentari” hanno rispettato le prerogative del parlamento invece di comprimerle, si sono fatti interni all’istituzione rispettando l’ispirazione della Costituzione vigente. Non si tratta dunque della sola questione formale dell’essere o non essere un parlamentare.

Per quel che riguarda la Corte costituzionale dovrebbe essere chiaro che non era chiamata a decidere dello scioglimento del Parlamento, ma della costituzionalità o meno di alcune parti della legge porcellona. La sentenza ha chiarito cosa non era accettabile “stanti così le cose”, cioè anche con un Parlamento già eletto. Ma non si può assolutamente sostenere che, non avendo la sentenza della Corte nessuna incidenza sul Parlamento in carica, dopo di essa non restava nient’altro da fare che tenerselo. La Corte costituzionale non ha imposto e neppure chiesto lo scioglimento delle Camere, ma non ha imposto e neppure chiesto di tenerci il “Parlamento in carica”. Dopo quella sentenza la decisione sulle sorti del “Parlamento azzoppato” spettava al mondo politico. E al presidente della repubblica G. Napolitano. Ma sappiamo come è andata.

Come può negare Sabino Cassese, dopo il pronunciamento della Corte sulla legge porcellona, la delegittimazione “politica” dell’attuale Parlamento e dell’ultimo Governo in particolare, anche solo per il proseguimento di una “normale” navigazione? E ancor più come può concedere a l’uno e all’altro l’onore di mettere mano alla Carta costituzionale? In nome di quale idea di “alta” politica può concedere ciò? E perché la sua lotta contro un presunto “conservatorismo” riguardo alla possibilità di cambiare/rafforzare la Carta costituzionale ha bisogno di poggiarsi sulla “eredità suina” (discendente dalla legge porcellona) di un “Parlamento azzoppato”?

Ma c’è altro da aggiungere. Non è una novità dell’altro ieri il riformismo retrogrado che punta a spostare le prerogative del Parlamento verso il potere esecutivo, ad aumentare il peso di quest’ultimo nei confronti degli altri poteri costituzionali minacciando la loro autonomia, a diminuire la rappresentatività del Parlamento con leggi truffaldine che si ispirano al fondamentalismo maggioritarista. La “deriva autoritaria”, o meglio, il processo di trasformazione verso una “democrazia” oligarchica è in atto da alcuni decenni e non ha aspettato “un presidente del Consiglio non parlamentare” per prendere il via. Dopo gli anni di incubazione sotto il craxismo, dopo la prima battaglia vinta col referendum contro il sistema di voto proporzionale, il processo è stato avviato invocando e vantando proprio una larga investitura elettorale (i dieci/dodici milioni di voti di S. Berlusconi).

2. Sabino Cassese si chiede se vi sia «qualcosa di più profondo che possa far temere una svolta autoritaria ed evocare il “timore del tiranno”». Ma il pericolo di un tiranno, di un dittatore, di un moderno Mussolini non sembra trovare posto nella previsione di breve/medio periodo. Ciò non esclude che vi possa essere e che vi sia una svolta autoritaria. Se Sabino Cassese dà credito alla evocazione del tiranno è solo per avere un’espediente retorico che gli permetta di rigettare con più facilità le argomentazioni altrui come viziate da eccesso. Per quel che riguarda le “sue” argomentazioni, sembra che solo il tiranno possa essere autoritario e dunque basti dimostrare che il tiranno non esiste per dimostrare assieme che non esiste neppure l’autoritarismo, il dispotismo, l’accentramento dei poteri, la limitazione della libertà, la compressione della democrazia …

Dunque chi non è un tiranno, un dittatore, un Mussolini sarebbe un democratico senza aggettivi. E così, per Sabino Cassese non c’è nessuno che «insidia la democrazia, prepara, politicamente e culturalmente, un governo autoritario»; «c’è, al contrario, un diffuso patriottismo costituzionale, una dichiarata e ampia lealtà alla Costituzione» e «ci sono i contropoteri, gli anticorpi, che potrebbero far fronte a tentazioni autoritarie». Non c’è nessuno che complotti per conquistare il potere, non si vede chi coltivi un tale disegno politico né alcun apparato ideologico e propagandistico che lo sostenga. «Non vi sono centrali, azioni, cospirazioni, che segnalino la presenza» del pericolo dell’instaurazione di un potere autoritario (dittatoriale, totalitario). Insomma, per S. Cassese non è in atto nessuna nuova “marcia su Roma” e i critici del riformismo retrogrado di M. Renzi (tutti associati senza distinzioni) non se ne sarebbero accorti!!

È vero: Sabino Cassese … «non è Stefano Rodotà né Gustavo Zagrebelsky» [Il foglio, citato]. Ma fino a che punto è «uomo mite e borghese senza esperienze di parte o di partito» [Il foglio, citato]? Sarà pure uomo borghese, forse mite, ma dubito che non sia di parte nonostante senza esperienze di partito: un’illustre giurista … un tranquillo renziano…

—————–

* anche su Democraziaoggi

———————————————-

La miseria del renzismo

Vittorio Bona su Democraziaoggi

Il dibattito in corso sulle sorti del debito greco genera in molti un senso di sconforto. Non soltanto in coloro che avvertono nel riflusso di nazionalismi e populismi contrapposti i pericoli di un’estensione del deficit di democrazia presente fin dalle origini nell’impianto di diritto pubblico europeo che sorregge l’Unione.

Il senso di sconforto non risparmia neanche quanti con semplice buonsenso prestano attenzione alle vicende che da anni tormentano il popolo greco, mossi dal solo desiderio di comprendere gli argomenti con cui si vorrebbe ulteriormente prolungarle. Di sicuro è tra costoro che si annoverano i più stupiti dalla sorprendente dichiarazione con cui il nostro Presidente del Consiglio ha manifestato il proprio plauso per la decisione presa dalla BCE di sospendere dall’11 febbraio l’ordinaria provvista di liquidità alle banche greche.

Poiché sulle richieste avanzate dalla Grecia non si è ancora pronunciato l’euro gruppo, che in materia è il vero decisore politico, correttezza avrebbe voluto che la BCE considerasse ancora aperta la trattativa avviata dal governo greco sulla revisione dei termini di pagamento del debito. Quale organo tecnico prudente ed imparziale avrebbe dovuto limitarsi a segnalare l’avvenuto incontro senza aggiungere altro se non rituali espressioni di mera cortesia nei confronti del Primo ministro greco. Si farebbe torto alla lucidità di Draghi se si coprisse sotto la dicitura di una “decisione legittima” un comunicato che sarebbe stato inteso da chiunque come un oggettivo indebolimento della posizione del governo greco.

Ma che dire del Presidente del Consiglio Renzi, che non richiesto da alcuno, né investito da alcun dovere d’ufficio, plaude a questo improvvido comunicato della BCE che ha fatto impennare al 18% gli interessi sui titoli greci? Dopo le strette di mano del giorno prima, finita la festa di un’ostentata amicizia, non ha tutta l’aria di una pugnalata alla schiena inferta alla Grecia?

E’ impossibile sapere cosa abbia indotto il Presidente Renzi a intervenire. Se pensava ai 40 miliardi di euro prestati dall’Italia alla Grecia attraverso il Fondo salva Stati, come qualcuno accorrendo in suo aiuto ha voluto suggerire, o se a spingerlo è stata invece la scaltrezza di chi è solito rassicurare prima di colpire di soppiatto, a muoverlo potrebbe essere stato l’intento di guadagnare la fiducia dei poteri forti che sono i veri arbitri del nostro debito. Quale che sia il motivo, il giudizio deplorevole sulla sua dichiarazione permane; nell’un caso come nell’altro la presa di posizione non ha alcuna giustificazione. Il credito dell’Italia non potrebbe essere riscosso se la Grecia fallisce, né potrebbe essere maggiormente garantito se la Grecia fuoriuscisse dall’Unione. Tra l’altro, l’uscita della Grecia dall’Unione non rimuoverebbe, ma riproporrebbe la propensione già manifestatasi in passato in alcuni ambienti europei a liberare l’eurozona dai cosiddetti anelli deboli (tra i quali rientra l’Italia), perché, si pensa, i legami tra i restanti paesi dell’eurozona ne risulterebbero rafforzati.

Sarebbe stato di gran lunga preferibile se, prima di pronunciarsi su una questione così gravida di possibili conseguenze anche per il nostro paese, il Presidente del Consiglio avesse studiato attentamente il dossier della Grecia, e come posizioni creditizie inesigibili siano transitate dai conti delle banche a quelli dello Stato ampliando così a dismisura la platea dei debitori fino a ricomprendere una nazione intera.

Prima di sgomitare per occupare un posto in prima fila tra le cancellerie europee più intransigenti nel riscuotere i crediti ad ogni costo, anche a rischio di stravolgere il diritto pubblico europeo in un tragico sberleffo alle sacrosante dichiarazioni dei diritti universali dell’uomo e delle genti, sarebbe stato di gran lunga preferibile se il Presidente Renzi avesse invitato il Parlamento a pronunciarsi sulla questione di fondo con cui il caso greco interpella la coscienza civile di noi tutti, persino dei più tiepidi europeisti. Fino a che punto è lecito riversare le colpe, i furti e le malversazioni dei governanti e delle banche compiacenti su un’intera popolazione? Se ruberie e truffe sono passate inosservate non soltanto alle istituzioni europee ma anche all’attenzione degli organismi creditori più direttamente interessati, su quali strumenti di conoscenza più efficaci poteva mai contare il popolo greco, al punto da considerarlo pienamente informato e dunque corresponsabile a pieno titolo degli sperperi compiuti?

Della vicenda greca ciò che più sconsola è l’idea di democrazia rappresentativa che è sottesa nel modo in cui di solito il dibattito è affrontato. Si basa su un antico sofisma che considera responsabili popolo e governo come un tutt’uno nei rapporti esterni in cui intervengono gli Stati. Non sempre però, tale sofisma corrisponde al vero. In tempi assai più drammatici degli attuali la distinzione fu trovata attingendo agli insondabili e mai ben definiti principi informatori del diritto delle genti. L’istituzione di un tribunale speciale servì a dissociare un popolo vinto, prostrato e avvilito, dalle responsabilità proprie del governo nei crimini di guerra perpetrati dai nazisti e nello sterminio di intere popolazioni inermi, i cui membri erano colpevoli soltanto di essere nati ebrei. Sebbene discutibilissima in punta di diritto, non vi è giudizio storico che non veda in quella soluzione un’istituzione propiziatrice di pace e di fattiva riconciliazione tra popoli europei e non solo.

Oggi non serve un nuovo tribunale. Basta il buon senso per capire che alle attuali condizioni la Grecia non è in grado di far fronte al suo debito. Occorre voltare pagina, ritrovando il coraggio necessario a colmare il deficit di democrazia che, assai prima della crisi greca e in misura di gran lunga maggiore del suo debito, impoverisce le istituzioni europee confinandole al ruolo di un “miserabile” esattore.

————————–

In piazza fra i metalmeccanici Fiom con Landini

di Gianna Lai su Democraziaoggi

Il tamburo di una vera batteria annuncia l’ingresso in piazza del Carmine di Maurizio Landini, il leader della Fiom-Cgil che apre la manifestazione dei metalmeccanici sardi, tra le note di De Andrè e dei Modena City Ramblers. Fiom Sardegna Sciopero generale dei metalmeccanici Lavoro legalità uguaglianza democrazia www.fiom.cgil.it. E a tenere lo striscione insieme al Segretario generale, Maddalena, Elena, Margherita, Franca, Domenica, Orly, Daniela, Carla, Lella, Paola, Franca e ancora Paola. C’è una forte mobilitazione operaia, una partecipazione ampia di tutta l’isola, che si esprime nelle bandiere rosse e negli striscioni di Cagliari e dell’Ogliastra, del Sulcis-Iglesiente e di Sassari e di Ottana, mettendo in luce lotte e vertenze sempre aperte, dalla Keller di Villacidro all’Ex Ila, dai lavoratori in utilizzo di Terralba all’Alcoa di Portovesme. E poi ci sono gli striscioni del Crs4, e degli studenti e dei pensionati, tutto il centro cittadino invaso dalla manifestazione per il lavoro, fino a Piazza Garibaldi, dove il corteo si ferma accolto dal Gazebo della Cgil contro la violenza sulle donne, e dove vengono distribuiti i fiocchetti rossi del 25 novembre.

Negli interventi finali che lasciano ampio spazio alle varie categorie, le ragioni dello sciopero per il lavoro e contro le politiche del governo Renzi, che vorrebbe cancellarlo, cancellarne i diritti. E se Mariano Carboni, Segretario regionale Fiom, intavola un discorso diretto col presidente del Consiglio, per sviluppare le proposte del Sindacato e denunciare gli ingiusti provvedimenti, che non risolvono il problema delle 20mila persone in cassa integrazione e di quel 50% di giovani disoccupati in Sardegna, il Segretario regionale della Cgil Michele Carrus parte direttamente dagli assassinii contro le donne, uno ogni due giorni, per denunciare il vero esplicito significato della diseguaglianza. E rivendica l’appartenenza alla cultura di sinistra come vero impegno per la costruzione di una civiltà superiore, che ponga fine a questa strage. Il paese si rimette in moto col lavoro, dice Michele Carrus, che è fondamento di civiltà e ci rende liberi. Nè ci può essere crescita economica soggiogata alla finanza, dove proprio alligna l’immoralità politica di questo governo. Salari e diritti negati per derubare il futuro dei nostri figli e impunità per i disonesti. Batte le mani all’industria che se ne va in America Renzi, e accoglie come un principe chi vive in mezzo alla ricchezza, al sicuro nei paradisi fiscali del mondo, come potrebbe avere il consenso delle persone oneste? E tassa i risparmi il governo, e taglia i servizi, invocando la crisi. Ma le risorse si trovano nella lotta all’evasione e alla corruzione, che ammonta a oltre 240 miliardi l’anno, non nell’abolizione dell’articolo 18. In realtà il governo vuole eliminare la contrattazione collettiva e delegittimare il sindacato, dice Carrus, ‘ritorno al medioevo, per una modernità da servitù della gleba’. Invece esiste un Piano del lavoro Cgil che vuole rilanciare l’occupazione, attraverso interventi pubblici e privati, investendo sulle professionalità e estendendo i diritti a chi non li ha. Perchè esiste in tutto il mondo una norma come l’articolo 18 che consente ai lavoratori di contrattare le regole del lavoro. E c’è un Piano del lavoro anche per la Giunta regionale, tutta chiusa in un circuito autoreferenziale, che dovrebbe con noi condividere progetti sul sistema produttivo, contro la distruzione dei nostri presidi industriali. Alcoa vuol dire 900 lavoratori in meno, Euroallumina meno 700, ex Ila meno 200. E contro un patto di stabilità che anche in Sardegna impedisce di utilizzare i soldi stanziati per i territori devastati dalle alluvioni.

Maurizio Landini, il più atteso, spiega come si è preferito articolare lo sciopero in più giornate, per dar forza a tutte le realtà e permettere a tutto il paese di esprimersi a fianco dei metalmeccanici. Milano, Napoli, Sardegna, registriamo il consenso crescente, la volontà di cambiare, a partire dal 25 ottobre a Roma, dice Landini, in vista dello sciopero del 12 dicembre, che raccoglie sempre nuove adesioni. Diciamo al Paese che per cambiare bisogna estendere i diritti a tutti, sennò il lavoro è schiavismo. L’Italia ha i livelli salariali più bassi in Europa, occupa gli ultimi posti per ricerca e innovazione, i primi per corruzione, tanto che settori importanti di produzione industriale appartengono direttamente alla malavita, attraverso il sistema degli appalti e dei subappalti, che ne consente poi anche la vendita pezzo per pezzo. Cosa c’entra tutto questo con l’articolo 18? E intanto se non si modificano i vincoli della Banca Centrale Europea, se non si rimettono in discussione gli interessi del debito pubblico, non ci sarà ripresa. E intanto il sistema industriale rischia di saltare nei prossimi mesi, in un paese col 50% dei disoccupati e i giovani in fuga, mentre calano i consumi e i livelli industriali. E intanto gli stranieri non investono in Italia per mancanza di infrastrutture e per l’alto livello di corruzione. A dare l’esempio devono essere le aziende pubbliche, in primo luogo un intervento pubblico nella siderurgia, che deve tornare nelle mani dello Stato. Ma l’Eni investe fuori d’Italia, e Finmeccanica e Fincantieri non hanno un progetto industriale, ecco le ragioni vere del tracollo.

Con responsabilità la Fiom vuole difendere le fabbriche e si arriverà ad occuparle se saranno ancora in pericolo, dice Landini, perchè ci rifiutiamo, come Sindacato, di accompagnare la chiusura delle fabbriche e la fine del sistema industriale. L’emblema delle lotte è nei 205 giorni dell’Alcoa, un presidio che coinvolge l’intero paese, e che questa nostra mobilitazione vuole rendere visibile, perchè la visione dei problemi della Sardegna deve essere nazionale. E vuole difendere lo Statuto dei lavoratori la Fiom, che va esteso a tutti, perchè il dimensionamento, la dequalificazione delle persone è mobbing. E le 46 forme di lavoro esistenti si devono ridurre a 5, impedendo le forme selvagge dell’organizzazione aziendale in appalti e subappalti, dove l’azienda madre è del tutto deresponsabilizzata rispetto ai lavoratori degli appalti. Cosa c’entra tutto questo con l’articolo 18, se a resistere sono proprio le imprese che fanno la contrattazione e non hanno paura del Sindacato?

Avviandosi alla conclusione Landini rivendica al Sindacato la forza della rappresentanza, contro un governo che non ha dalla sua la maggioranza dei lavoratori, essendo espressione il presidente del Consiglio di manovre parlamentari, in un parlamento delegittimato dalla Corte costituzionale. Come il recente voto in Emilia e in Calabria dimostra, attraverso il grave fenomeno dell’astensionismo, il vero campanello d’allarme per la democrazia è la mancanza di partecipazione. E la crisi della rappresentanza tocca anche il Sindacato e le imprese, una volta venuti meno i luoghi del dibattito e della partecipazione. Un esempio finale sul sindacato tedesco che, insieme a imprese, governo e partiti, discute come si possono vendere nei prossimi anni un milione di macchine elettriche. Ma la Germania ha deciso di non licenziare e di non chiudere le fabbriche: ‘ecco le ragioni che ci spingono a proseguire anche dopo lo sciopero del 12, e che anche Renzi dovrebbe seriamente valutare, per non rischiare di andare a sbattere insieme ai responsabili di questo disastro’.

———————————————-

Alan Friedman, Topolino e il Gattopardo

di Gonario Francesco Sedda *

“Operazione patata bollente” … è l’ultima missione sanguinosa di Topolino. Lo strano nome della missione è dovuto al fatto che il nostro eroe è obbligato a parlare in italiano tenendo in bocca una patata bollente. La delicatezza dell’operazione impone a Topolino anche di non presentarsi come tale, ma coperto sotto il nome di Alan Friedman. Niente a che vedere con l’impotente tentativo di Pierluigi Bersani che voleva soltanto smacchiare il giaguaro. Qui si tratta di “ammazzare” il Gattopardo, anzi di fare una strage di Gattopardi. E l’arma letale è Matteo Renzi, il bambino quarantenne che piace al ragazzotto cinquantottenne sedicente Alan Friedman: «La guerra di Renzi ai Gattopardi e le riforme vere da mandare in porto» [Il Corriere della Sera, 17 novembre 2014 – un estratto della nuova edizione del libro di Alan Friedman “Ammazziamo il Gattopardo”].

Non trovo argomenti nuovi nello scritto di questo personaggio che vede nel “renzismo” l’unica possibilità di esistenza di una “sinistra” come piace ai propagandisti dell’apparato ideologico del blocco dominante. Tuttavia mi interessa lo “stile” con il quale questo renziano più renziano di Renzi costruisce la sua narrazione di delirante fondamentalista liberal-liberista. Sono due gli ingredienti che colorano il suo stile: a) la “libertà” che può concedersi nel prendere le distanze da Renzi dubitando che non voglia andare fino in fondo e limitarsi solamente a stordire il Gattopardo invece di “ammazzarlo”; b) l’idea che il suo sogno di intellettuale organico del potere possa essere distrutto dalla insidiosa forza della quasi opposizione della quasi renziana minoranza del PD.

1. «Il dibattito sull’articolo 18, la petulanza della leader della Cgil, Susanna Camusso, e la durezza della risposta di Matteo Renzi alla Cgil e agli ultrà del Pd fa cambiare qualcosa». Sulla noia del dibattito riguardo all’art. 18 (ultimo chiacchiericcio di una inconcludente democrazia che “preferisce il parlare al fare”), sulla petulanza di S. Camusso, sulle pretese degli ultrà del PD spicca la “durezza” di Matteo Renzi (e non c’è paragone con quella di U. Bossi). Se una volta tanto la CGIL non riesce e/o non vuole essere docilmente la cinghia di trasmissione della politica di M. Renzi, se una volta tanto si mostra più sensibile alla pressione dei suoi iscritti e del “popolo dei lavoratori” a mettersi contro l’esecuzione dei compiti a casa imposti dall’oligarchia europea (politica, industriale e finanziaria), allora è già abbastanza per far gonfiare di sacrosanta indignazione il difensore della “vera sinistra”, fino alla allucinazione di una S. Camusso petulante. Ma chi ha mai conosciuto la “petulanza” dell’attuale segretaria della CGIL? Cioè, chi si ricorda di sue richieste insistenti, moleste, inopportune e avanzate talvolta con arroganza e presunzione? Io ricordo una S. Camusso responsabile e collaborativa, attenta a non disturbare troppo il suo partito di riferimento (il PD) sempre più coinvolto in politiche orgogliosamente antipopolari («le scelte dure e difficili», secondo Alan Friedman). È quella la S. Camusso che piacerebbe sempre ai ragionevoli, equilibrati, responsabili, indipendenti, obiettivi intellettuali organici del potere, quella sarebbe la S. Camusso alla quale si potrebbe perdonare tutto.

E gli «ultrà del PD» contro i quali si sarebbe abbattuta la dura reazione del titanico (seppur cinguettante) Matteo? Qualcuno ha mai visto degli “ultrà” nei quasi oppositori quasi renziani, affiliati alla stessa ditta?

2. La dura reazione del “comandante in capo” ha finalmente messo «in dubbio la rilevanza della Cgil, un sindacato che non ha saputo rinnovarsi e prendere in considerazione i veri problemi dei giovani, dei precari, e che si è trasformato in un partitino di pensionati guidato da una leader che parla con la retorica degli anni Settanta, con quella nostalgia per il cattocomunismo di un’altra epoca».

Ma se è in dubbio la rilevanza della CGIL perché tanta potenza di fuoco contro di essa? Evidentemente la realtà non coincide ancora con i desideri. Lo scopo è da una parte dividere i sindacati esistenti e renderli irrilevanti e dall’altra impedire la nascita di nuovi sindacati capaci di esprimere e di organizzare gli interessi di larghe masse di lavoratori. Creare il deserto e spargere il sale: per rendere vana qualsiasi speranza che anche dalle macerie possa rinascere un’organizzazione sindacale capace di non lasciare solo ogni singolo lavoratore difronte al suo datore di lavoro (padrone/imprenditore) o i lavoratori di un’azienda isolati dagli altri lavoratori del proprio settore o da tutti gli altri lavoratori dell’intera economia nazionale (almeno). Dividere i sindacati e individuare il “maggiore nemico”. Attualmente l’area di maggiore resistenza è quel che resta di una CGIL che «non ha saputo rinnovarsi» – è vero – e che non ha saputo e/o voluto organizzare i lavoratori precari (soprattutto giovani) né si è opposta con tutta la forza di cui disponeva all’allargamento e al consolidamento del lavoro precario.

Io sono tra quanti hanno cominciato a criticare errori, ritardi e omissioni della CGIL fin dall’inizio degli anni settanta. Ma mi dà fastidio la sufficienza e il disprezzo con il quale questo ragazzotto cinquantottenne sedicente Alan Friedman parla della trasformazione di quel sindacato «in un partitino di pensionati guidato da una leader che parla con la retorica degli anni Settanta, con quella nostalgia per il cattocomunismo di un’altra epoca». Intanto chiamare “partitino” un’organizzazione che nel 2013 ha avuto 2.988.198 iscritti allo SPI (il 52,6% dell’intera CGIL) è indicativo dello stato di allucinazione ideologica in cui versa il nostro fondamentalista liberal-liberista. E poi, i pensionati di oggi non sono stati i giovani lavoratori di ieri? Non hanno forse anche loro il diritto di organizzarsi in sindacato? E i sindacati che sono “più disponibili” a farsi carico delle “magnifiche sorti e progressive” delle riforme retrograde di M. Renzi non hanno pensionati iscritti? In ogni caso non sono iscritti alla CGIL solamente “pensionati”: sempre nel 2013 ne facevano parte altri 2.698.012 attivi. È un “partitino” anche questa seconda parte? E se considerassimo la CGIL come un’organizzazione di “cittadini” (lavoratori attivi e pensionati), i suoi 5.686.210 iscritti (2013) sarebbero un “partitino”? Il Grande Partito che piace al nostro Mickey Mouse (Topolino) lamentava qualche mese fa un ritardo nel tesseramento del 2014: meno di 100.000 tessere rispetto alle 539.354 del 2013. Riuscirà entro l’anno non solo a ricuperare il ritardo, ma anche a spingersi oltre di slancio verso il milione di iscritti? Il Grande PD sarebbe nel migliore dei casi solo un sesto circa degli iscritti di quel “partitino” che sarebbe la CGIL!

Infine, dopo aver dato un colpo mortale alla «retorica degli anni Settanta» e non volendo risparmiarsi nulla, Alan Friedman accusa S. Camusso di aver nostalgia «per il cattocomunismo di un’altra epoca». Ma di tante cose può essere accusata la segretaria della CGIL fuorché di essere stata una cattocomunista. Invece sicuramente M. Renzi è stato un cattodemocristiano. Susanna Camusso è stata iscritta al PSI fin dall’inizio del suo impegno sindacale negli anni settanta e ha proseguito sulla scia della componente socialista fino alla chiamata alla vicesegreteria da parte di G. Epifani proveniente anche esso dal PSI. Forse con questa svista Alan Friedman ci dà una chiave per capire il suo odio per i Gattopardi: li confonde con i G…attocomunisti!

3. «Se andassero in porto e diventassero realtà tre quarti o anche due terzi delle riforme messe sul tavolo da Renzi nel 2014 sarebbe un miracolo italiano, una vera rivoluzione. […] Bisogna andare fino in fondo. […] Nell’Italia di oggi, non c’è alternativa». Se davvero – come scrive Alan Friedman – nei confronti dei «“reduci” della sinistra radicale [!!??] del Pd» M. Renzi «si è mostrato un Tony Blair … o forse qualcosa di più complesso» in quanto capace di giocare il ruolo «sia di Blair sia di Thatcher», allora si capisce perché l’apparato ideologico del blocco dominante accrediti l’attuale capo di governo “senza alternativa”. O la politica catto-blairian-thatcheriana di M. Renzi o il diluvio. Ma le masse “popolari” sono già da decenni sotto il diluvio. «Le scelte dure e difficili» sono state fatte e si continuano a fare contro di loro. Non v’è nessuna speranza che la politica “cambi verso” né in Italia né in Europa per impulso di un “Blai-tcher” fiorentino che si accontenta solo di un nuovo modo di “fare il verso” alle politiche antipopolari dell’oligarchia europea (politica, industriale e finanziaria).

———-

* anche su Democraziaoggi

——————————————

Matteo Renzi: l’Italia del rullino e quella del g…rullino

Dalla tolda il grullo capitan Matteo disse alla Polda: «Nel 2014 aggrapparsi ad una norma del 1970 che la sinistra di allora non votò è come prendere un I-phone e dire … “dove metto il gettone del telefono”? O una macchina digitale e metterci il rullino. È finita l’Italia del rullino». Fosse stato solo un episodio dello scontro all’interno del PD tra l’anemica minoranza liberaldemocratica (quasi) non-renziana e l’aggressiva maggioranza liberaldemocratica renziana, l’interesse per esso non sarebbe andato oltre la geopolitica, cioè il doveroso monitoraggio delle forze politiche in campo e il loro posizionamento nello scacchiere del confronto reciproco. E neppure avrei interesse a difendere la politica del PCI negli anni settanta, per il fatto che allora non ne facevo più parte a seguito dell’allontanamento (radiazione) del gruppo della rivista I l m a n i f e s t o ed ero impegnato assieme ad altri vecchi e giovani “rivoluzionari” alla costruzione del rispettivo movimento.

Il fatto è che il “Bomba” è compulsivamente “esagerato”, non si accontenta di sbaragliare la sua attuale “opposizione” interna. L’energico bambino quarantenne dilaga nel tempo e nello spazio per negare comunque qualsiasi possibilità di una opposizione alla sua politica che si spaccia (un gioco delle parti) come conflittuale nei confronti dell’oligarchia europea (politica, industriale e finanziaria), ma che in realtà esegue … “per i nostri figli” … i compiti dettati da quella stessa oligarchia.

Dire che la “sinistra” di allora “non votò” la legge 300 del 27 maggio 1970 [Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento] – e dunque neppure il suo art. 18 – sembra un semplice richiamo di un dato storico. Ma in realtà quel richiamo rimane sospeso in un atmosfera evocativa: è ambiguo, vago, confuso.

Anche a voler intendere che tale “sinistra” non votò … “a favore”, resterebbe comunque in ombra se abbia votato … “contro” oppure si sia … “astenuta”.

Il modo più appropriato per richiamare quel dato storico sarebbe stato dire che la “sinistra” di allora si era astenuta. Non aveva votato a favore della legge 300/1970 per quello che mancava, ma non aveva votato contro di essa per quello che c’era (compreso l’art. 18). Dunque l’astensione era dovuta anche alla presenza positiva dell’art. 18 e l’attuale difesa di esso non è affatto un cambiamento di opinione, ma la conferma di quello stesso apprezzamento positivo che aveva determinato l’astensione sull’intera legge invece che una sua totale bocciatura.

In quella legge, secondo la “sinistra” di allora (in particolare il PCI), mancavano due cose: la libertà “politica” nei luoghi di lavoro e l’estensione della tutela delle libertà anche alle imprese con meno di 15 dipendenti. Insomma, la Costituzione doveva entrare in “tutte” le fabbriche e non solo in una parte di esse e doveva entrare “tutta intera” e non dimezzata (solo come libertà sindacale e come generica libertà di opinione). E tuttavia ciò che della Costituzione entrava in una parte delle fabbriche era abbastanza importante da meritare un apprezzamento.

Ma il nostro “comunicatore persuasivo” – capace di vendere a un topolino di campagna una dentiera per cavalli – non si accontenta di suggerire qualche presunta incongruenza: vuole stendere qualsiasi oppositore sedicente di “sinistra” con l’arma letale dei suoi effetti speciali. Aggrapparsi a un rottame del 1970 è come pretendere di mettere un gettone in un I-Phone o un rullino in una macchina fotografica digitale. Buuummm!!!

Che dire di una simile grullaggine? Né il gettone telefonico né il rullino fotografico hanno un legame obbligato con l’art. 18: sono nati prima e sono vissuti per decenni “in assenza dell’articolo 18”. Non vi è dunque nessuna ragione forte per pretendere che, se l’I-Phone funziona senza gettone e la macchina digitale senza rullino, la scomparsa del gettone e del rullino debba essere seguita dalla scomparsa “solamente” dell’articolo 18. Con questa logica inconsistente ognuno potrebbe pretendere di far sparire qualcosa e persino spianare/asfaltare la storia dell’intera umanità in nome dell’ultimo prodotto tecnologico. Già quando si è cominciato a produrre le macchine a motore, si sarebbe potuto dire che aggrapparsi ai vecchi principi della Rivoluzione francese era come salire in macchina e dare colpi di frusta alla parte posteriore per farla partire. Era finito il mondo dei cavalli!

————

Anche su Democraziaoggi

———————————

Né tecnico né politico: Pigliaru in mezzo al guado (e la Sardegna impantanata)

di Vito Biolchini, su vitobiolchini.it

“Ma il presidente Pigliaru è un tecnico o un politico?”. Il mio amico, giornalista di una testata nazionale, arriva subito al cuore del problema. E davanti al suo quesito fatico dare una risposta univoca.

Un tecnico ha le idee chiare e per questo taglia di netto l’intricato nodo gordiano della realtà, assumendosi responsabilità pesanti che i politici fanno a gara a scansare. Il tecnico va dritto al cuore del problema, non guarda in faccia nessuno perché sa che con la sua azione non deve ricercare il proprio tornaconto elettorale: il tecnico entra in campo in situazioni eccezionali e poi si fa da parte, una sua ricandidatura è da escludere. Il tecnico ha già in mano tutti gli strumenti utili per operare e soprattutto per intervenire sulla realtà in tempi certi. I risultati della sua azione si vedono subito. Il tecnico è come un medico che interviene sul paziente in condizioni disperate. E se quest’ultimo non accetta le cure, il medico si fa da parte e amici come prima. La società non ha niente da dire al tecnico perché lui ha già studiato tutto e sa già come si fa. Per questo lo abbiamo chiamato.

E il politico? Il politico invece guarda soprattutto al contesto e lavora perché questo sia il più favorevole possibile alla sua azione. Il politico tiene conto dei vari rapporti di forza presenti nelle istituzioni e nella società, sa che il suo procedere avviene attraverso la nobile arte della mediazione e della composizione di interessi spesso contrastanti (se non opposti) tra di loro. Il politico gioca di sponda, perché ha in testa il “cosa” ma non il “come”. La politica per lui è un’arte, l’arte di interpretare i segni che arrivano della società. Il politico interpella continuamente la società, ovvero le parti di società di cui vuole rappresentare gli interessi. Il fallimento è il suo compagno di viaggio perché sbagliare strada è facile. Ma lui, in quanto politico, ci sarà sempre, a prescindere dai successi o dai tracolli elettorali. Il consenso per lui è tutto. Perché senza consenso non c’è azione politica.

Da questi ragionamenti abbastanza grezzi ne discende che se il tecnico chiamato a compiti di governo deve sostanzialmente fare lo sforzo di mettere le persone giuste al posto giusto oppure, se preferite, decidere quanti vagoni attaccare dietro alla locomotiva che il cammino è già segnato, il politico deve invece essenzialmente capire qual è il suo punto di partenza e dove vuole andare, per poi trovare, strada facendo, il suo percorso. Entrambe le azioni presuppongono una capacità intellettuale (cioè di comprensione della realtà) notevole: solo che nel primo caso essa precede l’azione, nel secondo invece è contemporanea all’azione stessa. Il tecnico è un orchestrale che legge lo spartito, il politico affronta una jam session perenne, un flusso continuo che si interrompe solo casualmente per poi ripartire subito dopo. Wiener Philarmoniker o John Coltrane Quartet? Fate voi (di sicuro sempre di “mostri” però stiamo parlando, di gente che uno strumento in mano lo sa prendere).

(Ora, più mi inoltro in queste distinzioni più mi accorgo che esse sono giocoforza superficiali giacché categorizzare la realtà non è mai semplice e quando lo si fa si corre il rischio di essere fraintesi: rischio che adesso voglio assolutamente correre).

A questo punto però bisognerebbe trovare il modo per distinguere il politico dal tecnico: come si fa? Ci provo: ognuno si distingue per qualità che all’altro mancano. Ragionando all’ingrosso, il tecnico ha una competenza specifica che il politico non ha. E il politico? Il politico invece ha i voti che il tecnico non prenderebbe mai.

Ma se il tecnico è senza voti, come mai succede che finisca ad occupare posizioni di governo? Bella domanda: però capita.

Quanti voti avrebbe preso Pigliaru se si fosse presentato alle primarie del centrosinistra quindici mesi fa? Pochini. Ergo, Pigliaru è un tecnico. Per lui alla fine della legislatura difficilmente ci sarà la ricandidatura. E lo stesso modo attraverso cui è arrivato alla presidenza lo dovrebbe convincere a rapportarsi in maniera più decisa con i partiti. Perché è lui che, candidandosi, ha fatto un favore a loro, non il contrario.

Ora a me i tecnici in politica non fanno impazzire, sia chiaro: ma mi rendo conto che se ad un certo punto ce li troviamo davanti un motivo ci sarà pure. Il problema è capire se interpretano coerentemente il loro ruolo oppure no.

A dieci mesi dall’elezione di Francesco Pigliaru, la Sardegna sembra essersi impantanata. Così come avveniva ai tempi del centrodestra, l’attuale esecutivo si deve difendere da provvedimenti del governo italiano il cui partito di maggioranza relativa è lo stesso che sostiene in forze Pigliaru. Imbarazzante. Inaccettabile.

Il decreto Sblocca Italia avrà ricadute pesantissime per il nostro ambiente, l’autonomia speciale presto o tardi sarà nel mirino di Renzi. E la giunta Pigliaru non è in grado di reggere l’onda d’urto. Inoltre, le grandi riforme iniziate dall’esecutivo regionale non decollano: a sentire gli esperti, il Piano Casa è peggio di quello di Cappellacci; la riforma delle Asl al momento non riforma nulla ma getta le basi per la solita spartizione di potere; sempre a detta degli esperti, la riforma della Regione è inconsistente; quella degli enti locali incoerente. La cultura è al collasso. Sulla vertenza entrate non diciamo nulla ma facciamoci il segno della croce perché se l’accordo sul patto di stabilità non porta i risultati sperati l’anno prossimo potrebbero mancare perfino i soldi per pagare i dipendenti della Regione.

Intanto Meridiana si appresta ad effettuare il più grande licenziamento collettivo della nostra storia, mentre l’Igea (che pure Pigliaru ha affidato ad un supermanager) sprofonda e i lavoratori protestano nelle gallerie della miniera di Lula.

Mi fermo qui e chiedo scusa per tutte le altre cose che mi sto dimenticando.

Se fosse stato un tecnico, Pigliaru avrebbe costruito una squadra di persone competenti e con le idee chiare, e invece la sua giunta (nominata col bilancino: perché?) a meno di otto mesi dall’insediamento è già da rottamare senza pietà e tutte le nomine che ha fatto sono rivedibili (quanti manager e direttori generali incapaci voluti del centrodestra e confermati: perché?). Se invece fosse stato un politico avrebbe avuto un progetto chiaro a cui avrebbe chiamato a partecipare le forze sane della società sarda. Ma questo progetto non c’è, della chiamata nessuna traccia. Silenzio.

Pigliaru e la sua giunta sembrano essere costantemente travolti dagli eventi e paiono non avere uno schema di interpretazione della realtà, né politico né tecnico (fatta ovviamente qualche singola eccezione, ma qui ci stiamo occupando della regola).

Pigliaru è in mezzo al guado, ma intanto il livello dell’acqua sta salendo pericolosamente. Servono scelte precise e immediate senza alcuna mediazione con i partiti: i sardi gli hanno dato il voto anche per questo; oppure metta in campo un progetto da condividere al più presto con la parte sana della società sarda e il mondo politico più coraggioso. Il presidente esca dall’ambiguità, decida in fretta che strada prendere, e poi agisca di conseguenza. Altrimenti per la Sardegna la fine è veramente vicina.

———————

LA METAFORA DEL TRENO (AL 4 NOVEMBRE 2014 FERMO ALLA STAZIONE DI CAGLIARI DA 102 GIORNI). E LA GIUNTA?

Quel pasticciaccio brutto dell’art. 18

Antonio Polito e quel pasticciaccio brutto dell’art. 18

Antonio Polito e quel pasticciaccio brutto dell’art. 18

di Gonario Francesco Sedda

Antonio Polito è convinto [Il luogo del delitto, Corriere della sera, 25 settembre 2014] che Matteo Renzi abbia ragione riguardo all’eliminazione dell’art. 18 anche nella forma fortemente depotenziata secondo l’ultima riforma Fornero. «In realtà – ha scritto – il nostro mercato del lavoro è ingiusto, inefficiente, balcanizzato. È da quel dì che va riformato. Forse è perfino troppo tardi. […] Ed è davvero inimmaginabile che lo si possa fare lasciando in piedi l’articolo 18».

Il cosiddetto mercato del lavoro è dato dalla domanda di “lavoro” (proveniente da imprese e istituzioni) e dall’offerta di lavoro (la messa in vendita della “capacità lavorativa” in cambio di un salario o di uno stipendio). La “qualità” del mercato del lavoro dovrebbe dipendere sia da chi domanda lavoro sia da chi lo offre. Se il mercato del lavoro fosse “ingiusto”, potrebbe esserlo per le imprese soltanto o per i lavoratori soltanto o per entrambe le parti. Non risulta che la grandissima precarizzazione del lavoro – particolarmente quello dei giovani – sia considerata ingiusta nel mondo delle imprese. Né risulta che queste ultime abbiano operato per correggere tale supposta “ingiustizia”. Le imprese italiane hanno ritenuto e ritengono giusto flessibilizzare (e precarizzare) il mercato del lavoro, hanno chiesto e chiedono di tagliare i lacci e laccioli che lo tengono “ingessato”. Negli ultimi decenni i governi amici (“democratici”, liberaldemocratici, ordoliberali, liberisti) hanno risposto positivamente alle richieste degli imprenditori, in assenza di una vera e efficace opposizione dei sindacati.

Dunque il mercato del lavoro è ingiusto per chi lavora e “vive” nella precarietà.

In quale senso questo mercato del lavoro sarebbe anche inefficiente? Sembrerebbe che l’inefficienza riguardi gli ostacoli che impediscono alla domanda di incontrarsi con l’offerta. Ma il vero problema è che scarseggia la domanda e abbonda l’offerta e questa non può incontrarsi con una domanda che non c’è. Non è una semplice questione di funzionalità. E poi questa “inefficienza” è comunque fruttuosa per le imprese, che possono praticare bassi salari, godere di incentivi e di riduzioni fiscali e contributive.

È in atto da decenni un’offensiva “conservuzionaria” del blocco dominante sul piano economico e culturale, politico (di governo) e istituzionale con lo scopo di portare a compimento una grande “restaurazione”. E così vengono una dopo l’altra campagne (diversamente graduate) di “riformismo regressivo”. Uno dei risultati di quelle campagne è il cosiddetto mercato del lavoro balcanizzato (diviso tra lavoratori di serie A e di serie B). L’appartenenza alla serie A non riguarda solo l’art. 18 ormai fortemente depotenziato, ma anche il valore della contrattazione nazionale come perno di quella aziendale. L’esistenza della serie B è un risultato dell’iniziativa vittoriosa del blocco dominante. E per le imprese anche questo è un risultato fruttuoso nel breve/medio periodo e promettente sul piano strategico.

Ma che altro avrà scritto A. Polito per poter affermare come «davvero inimmaginabile» che si possa riformare il mercato del lavoro «lasciando in piedi l’articolo 18»? Nulla! Non riesce a immaginare un mercato del lavoro riformato lasciando in piedi l’articolo 18, ma neppure – neppure! – uno “nuovo senza l’articolo 18”. Dopo averci tramortito con tre aggettivi (ingiusto, inefficiente, balcanizzato) si dà per disinformato: «si litiga intorno a una delega di cui non si conosce ancora il contenuto. Non lo conosce neanche il ministro del Lavoro Poletti: interrogato in materia, ha risposto di chiedere a Renzi». E Matteo detto il “Bomba”, il bambino quarantenne, gioca a nascondino: “No, io non ve lo dico … lo dico quando mi pare … non è democratico discutere sapendo quali sono le mie vere intenzioni”.

———–

Articolo pubblicato anche su Democraziaoggi

———————–

Luca Ricolfi: un paradossale “simpaticone”…

di Gonario Francesco Sedda*

In un editoriale agostano [Il paradosso del nostro benessere, La Stampa, 12 agosto 2014] Luca Ricolfi mostra il suo disaccordo riguardo a due modi di commentare i ricorrenti dati negativi a conferma della persistenza e dell’aggravamento della crisi economico-sociale in Italia.

Vi è un gruppo di studiosi che «si limitano a riproporre le proprie ricette» (che poi sono quelle liberiste delle oligarchie europee) ammonendo M. Renzi, colpevole di non svolgere i compiti a casa né per l’Europa né “per i nostri figli”. Lo giudica «un filone un po’ ripetitivo», poco interessante; anche se egli stesso solo cinque giorni prima si è inserito nel gruppo con un altro editoriale [Il costo delle riforme mancate, La Stampa, 7 agosto 2014]. E non gli è bastato, per esserne fuori, il ricorso al debole espediente retorico di voler andare oltre le recriminazioni e gli impietosi “io l’avevo detto”, provando a lasciare in pace Renzi per soffermarsi invece sull’ambiente in cui opera, sull’acqua «in cui il pesce Renzi nuota». Si sa infatti che il pane e l’acqua fanno la zuppa; e se non è zuppa … è pane bagnato. Matteo Renzi e l’ambiente in cui opera sono in rapporto sia di reciproca convenienza sia di corresponsabilità.

Vi è un altro gruppo di studiosi che a L. Ricolfi sembra più interessante. Il suggerimento che viene da questo filone è che «in fondo, il problema siamo noi italiani», che «nelle condizioni attuali non ci sia politica economica che possa trarre l’Italia fuori delle secche su cui si è arenata», che «una vera ripresa richiederebbe una ripartenza della domanda interna» e che «una tale ripartenza sarebbe impossibile senza un ritorno di ottimismo, fiducia, speranza, entusiasmo, coraggio morale». A proposito Ricolfi fa riferimento parziale a un editoriale di Mario Deaglio [Perché siamo gli ultimi della classe, La Stampa, 7 agosto 2014] in cui si può leggere che «la recessione passerà quando passerà la paura degli italiani. Le famiglie italiane – nel loro complesso e tenendo conto di situazioni di crescente disagio reale – hanno le risorse per dare una forte spinta positiva alla domanda interna effettuando i normali consumi che le loro finanze sono in grado di sostenere. Preferiscono invece aumentare i risparmi perché influenzate dal taglio negativo delle notizie economiche». Affermazioni di questo tipo non solo possono lasciare perplesso Luca Ricolfi in quanto «per risolvere un problema, vengono invocati atteggiamenti morali e stati d’animo», ma brillano per il loro carattere tautologico (vogliono spiegare qualcosa servendosi di qualcosa che a sua volta dipende da ciò che si vorrebbe spiegare) e per il loro prevalente taglio evocativo che non precisa e non distingue.

La recessione passerà quando passerà la paura degli italiani? È come dire che la recessione passerà quando passerà … la recessione! E sembrerebbe anche che la recessione sia cominciata a causa della paura degli italiani e dunque venendo meno tale causa verrebbe meno la sua spiacevole conseguenza: basterebbe farsi coraggio! Ma se incomincia a piovere e uno cerca un riparo per paura di bagnarsi, è per questa paura che la pioggerella diventerà un diluvio? E se continua a piovere e a uno passa la paura di bagnarsi, smetterà di piovere se abbandonerà il rifugio?

La cosiddetta paura degli italiani sarebbe uguale per qualsiasi italiano senza distinzione? A ognuno la stessa quantità e intensità di paura? Beh, quando si tratta di paura, viva l’egualitarismo! Se invece la paura non fosse distribuita in modo

egualitario, a quale parte degli italiani spetterebbe l’onore di dare il maggior contributo per uscire dalla recessione?

In che senso si tiene conto del “crescente disagio reale”? E poi: crescente negli ultimi mesi o nell’ultimo anno o negli ultimi anni o nell’ultimo decennio/ventennio? Il tempo in cui è cresciuto il “disagio reale” (cioè l’impoverimento e la povertà) è importante per decidere se le famiglie “nel complesso” «hanno le risorse per dare una forte spinta positiva alla domanda interna». La realtà è che solo “una parte delle famiglie italiane” ha le risorse per consumare di più e, se non lo fa, per darne una spiegazione non si invochi solo una generica paura. È un’insolenza sostenere che le famiglie in “crescente disagio reale” (cioè impoverite o povere), da molti anni con il problema di sbarcare la famosa quarta settimana del mese, non effettuino «i normali consumi che le loro finanze sono in grado di sostenere» perché hanno paura o «preferiscono invece aumentare i risparmi … influenzate dal taglio negativo delle notizie economiche». Ah, la pancia vuota e tuttavia sensibile al “taglio negativo delle notizie economiche”! Si capisce comunque chi in tempo di crisi può aumentare i risparmi e accumulare ricchezza.

Torniamo a Luca Ricolfi che basa la sua «diffidenza per i rimedi idealistici […] su due osservazioni di fatto, entrambe legate in qualche modo al benessere raggiunto dagli italiani».

1. «La prima osservazione è che, nonostante la crisi e nonostante una parte delle famiglie italiane (circa 1 su 5) versi in gravi difficoltà, sia il nostro tenore di vita sia la nostra ricchezza familiare accumulata (fra le maggiori al mondo), restano abbastanza elevate da tenere molto bassa l’offerta di lavoro degli italiani (non così quella degli immigrati, che sono l’unico gruppo sociale rilevante che continua a guadagnare posti di lavoro). Detto con le crude parole di un amico napoletano, «finché c’è pasta e vongole» difficile pensare che gli italiani si risveglino dal loro torpore, tanto più in una situazione in cui la rapacità del fisco erode inesorabilmente i guadagni di tutti».

Quella “parte delle famiglie italiane (circa 1 su 5)” che versa in gravi difficoltà è così piccola da essere liquidata con un “nonostante”? I numeri 1 e 5 sono piccoli e possono trarre in inganno; ma se solo passiamo alle percentuali è il 20% delle famiglie. Secondo il Censimento del 2011 le famiglie italiane sono 24.611.766 con una composizione media pari a 2,4 e dunque sarebbero 4.922.353 le famiglie “in gravi difficoltà” (cioè povere) e 12.305.883 gli italiani poveri che le compongono pari al 20,7% dell’intera popolazione. Anche senza chiamare in causa quella parte di italiani che versano in difficoltà “meno gravi” (cioè si sono impoveriti e continuano a impoverirsi) si tratta di dati che dovrebbero suggerire prudenza e rispetto nel parlare di tenore di vita e ricchezza familiare che «restano abbastanza alte».

La ricchezza accumulata (fra le maggiori del mondo) non è neppure un’unica riserva comune a cui gli italiani “senza distinzione” possano attingere secondo le necessità. Quella ricchezza sta in tasche separate e non comunicanti. Ed è concentrata in poche tasche. Per il 2008 la Banca d’Italia osservava: «La distribuzione della ricchezza è caratterizzata da un elevato grado di concentrazione: molte famiglie detengono livelli modesti o nulli di ricchezza mentre all’opposto poche dispongono di una ricchezza elevata […] la metà più povera delle famiglie italiane deteneva il 10 per cento della ricchezza totale, mentre il 10 per cento più ricco deteneva il 44 per cento della ricchezza complessiva».

Ma a parte il problema dell’iniqua distribuzione della ricchezza, l’argomento paradossale (fuori da una normale logica e contro il senso comune) secondo cui sarebbe il tenore di vita e la ricchezza familiare accumulata degli italiani – restando abbastanza alta “nonostante” la crisi – a tenere molto bassa la loro offerta di lavoro è un argomento inconsistente, è il frutto del delirio ideologico di Luca Ricolfi più che un’osservazione di fatto. Se quella affermazione fosse vera non sarebbe solo paradossale, ma porterebbe rapidamente all’assurdo. Infatti, se il benessere invece di “calare restando abbastanza alto” fosse “abbastanza alto senza calare”, gli italiani avrebbero maggiori ragioni per tenere ancora più bassa la loro offerta di lavoro. Se poi il benessere “non calasse e non restasse stabilmente alto”, ma addirittura “aumentasse”, allora sempre gli stessi italiani terrebbero “bassissima” la loro offerta di lavoro. Insomma, massimo benessere con crescita e sviluppo, ma contemporaneamente massima rigidità del “mercato del lavoro”: non perché la forte domanda di lavoro proveniente da imprese e istituzioni abbia prosciugato il bacino della disoccupazione, ma perché il benessere lo avrebbe alimentato e fatto crescere!

Si capisce bene il travaglio morale e intellettuale del nostro paradossale editorialista che soffre per lo stato degli “italiani” abbastanza benestanti, ma intorpiditi e poltroni, incapaci di guardarsi attorno e vedere la splendida ascesa degli immigrati «che sono l’unico gruppo sociale rilevante che continua a guadagnare posti di lavoro». E se gli immigrati sono l’esempio positivo a cui guardare, i soliti … napoletani sono naturalmente quello negativo. Con scarso senso del pudore L. Ricolfi – riportando «le crude parole» di un suo presunto amico napoletano – scrive: «[…] “finché c’è pasta e vongole” difficile pensare che gli italiani si risveglino dal loro torpore». Perché mettere crude parole nella bocca di un amico che “per caso” è il solito napoletano? Perché non scriverle come proprie senza alludere al peggio del senso comune? Perché la “pasta e vongole” di Napoli e non gli “agnolotti e ragù” di Torino e del Piemonte?

2. «La seconda osservazione è che la paura degli italiani, e la loro scarsa propensione a spendere, non sono campate per aria, ma hanno un fondamento abbastanza preciso. Quel fondamento è la politica della casa, […] negli ultimi 4 anni, abbiamo sciaguratamente seguito il mantra europeo della iper-tassazione dei patrimoni, nella presunzione (a mio parere errata, almeno per l’Italia) che le imposte sulla ricchezza siano poco dannose per la crescita. Il risultato è che per raccogliere 10-15 miliardi di tasse in più abbiamo abbattuto il valore del patrimonio immobiliare degli italiani di un ammontare che è difficile da stimare con precisione, ma che certamente è di un altro ordine di grandezza, diciamo almeno 30 volte maggiore (ricordiamo, giusto per dare un’idea, che il patrimonio immobiliare degli italiani si aggirava sui 5 mila miliardi nel 2007, e da allora è diminuito di almeno 1000 miliardi)».

La politica orgogliosamente antipopolare dei governi negli ultimi decenni – non solo negli ultimi 4 anni – non ha goduto e non gode del nostro appoggio né in generale né riguardo alla casa. Non vi è stata nessuna “sciagurata” super-tassazione dei patrimoni, neppure una loro opportuna e modulata tassazione, ma c’è stata una sciagurata, persistente e rinnovata tassazione delle case iniquamente mal distribuita. Alla fine del 2012 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a circa 8.542 miliardi di euro; le attività reali (abitazioni, terreni, ecc.) rappresentavano il 61,1 per cento del totale della ricchezza netta; le abitazioni rappresentavano l’84 per cento del totale delle attività reali per un valore in euro di 4.845 miliardi che è pari al 56,7% dell’intera ricchezza netta. Si vede dunque che la tassazione delle case non coincide con la tassazione dei patrimoni (ricchezza netta), ma riguarda solo una loro parte (il 56,7%).