Risultato della ricerca: Pietro Greco

Migrazioni. Tragicamente. In nessun luogo al mondo muoiono nell’atto di migrare tante persone come nel Mediterraneo

MIGRAZIONI

numeri motivi e problemi

di Pietro Greco su Rocca.

A fine giugno 2018 erano già oltre mille i migranti morti nel Mediteraneo, secondo i dati forniti dll’Unhcr, Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati. Dal 2014 ad oggi hanno perso la vita in quello che i romani chiamavano il Mare Nostrum, il nostro mare, all’incirca 15.500 migranti. Una media di oltre 4.000 persone l’anno. Una ecatombe.

Se un alieno proveniente da un altro pianeta avesse letto i giornali, non solo italiani, nelle ultime settimane e avesse dato credito alla quantità di spazio dedicata all’attraversamento del Mediterraneo da parte di migranti, si sarebbe fatta l’idea che quei mille morti nei primi sei mesi del 2018 sono lo scotto necessario di un assalto scomposto alla fortezza Europa e, in particolare, all’Italia.

[segue]

Un papa messianico

13 marzo 2013-13 marzo 2018. Cinque anni dopo

UN PAPATO MESSIANICO

Lo scarto è finito, non c’è nessuno che non sia eletto da Dio. Contrappasso non è giustizia, la divina commedia è finita. Il Signore ritorna, la parola cammina, la sua voce risuona in molte voci, voce dei poveri voce di tutti, voce della Chiesa, le nostre voci

Lo scarto è finito, non c’è nessuno che non sia eletto da Dio. Contrappasso non è giustizia, la divina commedia è finita. Il Signore ritorna, la parola cammina, la sua voce risuona in molte voci, voce dei poveri voce di tutti, voce della Chiesa, le nostre voci

di Raniero La Valle su chiesadituttichiesadeipoveri.

Dopo cinque anni di papa Francesco, certamente si può confermare ciò che già apparve all’inizio del pontificato, e cioè che egli fosse venuto per riaprire, a una modernità che l’aveva chiusa, la questione di Dio . E infatti il ministero di papa Francesco è un ininterrotto annuncio del Dio del vangelo, un Dio inedito, un Dio che sorprende, un Dio non più “tremendum” ma solo “fascinans”. Però oggi dire questo non basta più. Ci vuole una sorta di “relectio de papa Francisco”, una rilettura che vada al di là dei due stereotipi in base a cui oggi si parla di lui: quello dell’esaltazione e quello della denigrazione: apologetica contro riprovazione. Mi pare invece che l’approccio giusto sia quello di una interpretazione: il pontificato di Francesco va interpretato perché nasconde un mistero. Come si parlò di un “mistero Roncalli”, “ le mystère Roncalli”, alludendo al mistero o carisma del papa che aveva convocato il Concilio, così c’è un segreto di questo pontificato che va interrogato, che va svelato. E forse da questa interpretazione, anche dopo che esso sarà concluso, dipenderà il futuro della Chiesa.

C’è un’interpretazione diffusa di questo pontificato come di un pontificato profetico. E certamente è verissima, né è smentita dal fatto che esso sia contrastato, perché anzi è proprio della profezia essere combattuta. Però se fosse solo profetico, non ci sarebbe niente di veramente straordinario, perché la storia della Chiesa, sia sul versante della successione apostolica che sul versante della tradizione dei discepoli, è piena di profeti, papi compresi: basta pensare a Leone Magno che con la sua lettera a Flaviano dona alla Chiesa la fede di Calcedonia, o a Gregorio Magno che attraverso la figura di san Benedetto è il vero padre dell’Europa.

Io però penso che si possa dare un’interpretazione ulteriore, come non solo di un pontificato profetico, ma di un pontificato messianico.

Messianico cioè, semplicemente, cristiano

Neanche questo di per sé sarebbe straordinario; perché messianico non è che l’altro nome del cristiano, Cristo non è che il greco di Messia, quindi “un papa messianico” è come dire “un cristiano sul trono di Pietro”, come si disse di papa Giovanni; ma siccome ci siamo dimenticati di questa identità messianica e il popolo cristiano ignora il greco, non è così ovvio, e un pontificato messianico appare effettivamente straordinario.

Ma di quale messianismo si tratta? Infatti non tutti i messianismi sono buoni, tanto che alcuni maestri talmudici hanno detto: “Se questo è il messia, non lo voglio vedere”.

C’è un messianismo apocalittico, come quello di Qumram o del IV libro di Esdra, che annuncia un mondo nuovo ma attraverso la catastrofe del mondo presente, e non si tratta certo di questo, anzi come dice padre Antonio Spadaro nel suo ultimo libro , questo pontificato è una “sfida all’Apocalisse”, e come abbiamo detto noi nell’assemblea di Chiesa di tutti Chiesa dei poveri, semmai è una forza frenante, che resiste, che trattiene la catastrofe, come il katécon messianico paolino.

C’è poi un messianismo utopico che si aspetta il realizzarsi delle promesse messianiche nella storia, ma soffre l’angoscia del loro non avverarsi, del loro ritardo; secondo lo storico e filosofo ebreo Gershom Scholem, ciò avrebbe fatto della vita ebraica una vita in condizioni di rinvio, una vita vissuta nel differimento, mentre secondo molti saggi dell’ebraismo, un attivismo messianico che cercasse di abbreviare questo ritardo si risolverebbe in tragedia.

Né l’apocalisse, né l’irrealtà dell’utopia

Il messianismo del pontificato di Francesco non assomiglia a nessuno di questi modelli. Non a quello apocalittico; semmai, come dice la biblista Rosanna Virgili, è escatologico, dove l’escatologia accende un’attesa in cui si apre lo spazio al presente.

Ma quello del pontificato di Francesco non assomiglia neanche al messianismo che, tutto proteso verso il futuro, vive, come dice Scholem, “in una situazione di irrealtà”; il significato messianico del pontificato di Francesco non sta nella logica del differimento. La sua vera patria è l’oggi di Dio, l’oggi biblico dell’ascolto della sua voce, come dice la lettera agli Ebrei (Eb. 3, 7), è un nunc, è il nun kairós paolino (Rm. 3,26; 8,18; 11,5), è il tempo presente investito dall’evento messianico, è l’irruzione del tempo di Dio nel tempo storico, nel tempo di ora. Non è il tempo che verrà, è il tempo che viene ed è questo, dice Gesù alla Samaritana. Sta qui, nella storia.

Però è un presente, un oggi che non è chiuso nella conservazione e nell’eterna ripetizione di se stesso, non è “un tempo omogeneo e vuoto”, come dice Walter Benjamin, ma è il tempo dove il nuovo accade e la storia avanza. Ma non si tratta di una crescita continua, di uno sviluppo costante e graduale dall’antico al moderno, al postmoderno, come lo pensa il progressismo; no, questo non è un papato migliorista. Esso infatti assume il tempo di ora, ma lo assume nel senso della discontinuità, una discontinuità che accade nel presente. C’è un cambiamento, pacifico, certo, ma vero, è una rivoluzione.

Restano allora da individuare alcuni momenti nodali, topici di questa discontinuità messianica, di questo cambiamento epocale (perché, come si dice, questa non è un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d’epoca). Ne indicherei tre.

Non scarti, non esuberi

1) Il primo è che si chiude l’età dello scarto. Cioè si chiude un intero ciclo della storia dell’Occidente, e non solo dell’Occidente, che si è fondato e si è svolto nel pensiero della diseguaglianza tra gli uomini. Se vogliamo assumere simbolicamente il nome che più rappresenta questo pensiero della diseguaglianza, che gli ha dato autorità e lo ha fatto diventare cultura diffusa, prenderei, e spero di non scandalizzare nessuno, il nome di Aristotile. Ancora nel 1500, al tempo della conquista delle Americhe, per dimostrare che gli Indi non erano veramente uomini, e che perciò gli Spagnoli avevano il diritto di assoggettarli, si ricorreva all’antropologia di Aristotile, per la quale vi sono uomini e collettività che non essendo per limiti innati dotati di ragione sufficiente, sono schiavi per natura, naturaliter servi. È la tesi che cita anche Francisco De Vitoria nella sua Relectio de Indis, per confutarla: ma intanto gli Indios erano stati assoggettati come incapaci di essere liberi e padroni di se stessi, e questo pensiero della diseguaglianza arriverà fino ad Hegel, a Croce, a De Gobineau e ai razzismi del Novecento europeo.

Ma alla teoria dell’inevitabile diversità di destino tra sommersi e salvati hanno dato spago anche le culture castali dell’Oriente e, da noi, le teologie dell’elezione, della predestinazione, della natura non risanata dalla grazia, dell’ “extra Ecclesiam nulla salus”, che sono le teologie di un privilegio.

Il diritto aveva provato ad affermare che non c’è e non ci può essere un’umanità di scarto, ma basta vedere che fine fanno nel Mediterraneo gli scartati in nome del diritto, in nome della legge per la quale i perseguitati dalla fame, a differenza dei perseguitati dai signori del potere e della guerra, non hanno diritto di passare, per l’Europa non hanno diritto di esistere.

La discontinuità messianica di papa Francesco sta in questo, che oggi, e non domani, nessuno deve essere scartato, nessuno deve essere escluso, non ci sono tante umanità quanti sono gli Stati, le lingue, le religioni, c’è una sola ed unica umanità, ed è Dio stesso che se ne fa garante, perché si è fatto umanità nel Figlio, si è rivestito dell’umanità come di una tunica che in nessun modo può essere lacerata e spartita. È in questo scatto, in questa discontinuità messianica che si colloca il paradosso di una teologia missionaria che respinge il proselitismo, di un papa che “sta in Roma ma sa che gli Indi sono sue membra”, come già aveva ricordato il Concilio citando san Giovanni Crisostomo, e quindi considera una sciocchezza l’annetterseli, perché già sono nell’unità di Dio.

Non il contrappasso come giustizia

2) Il secondo punto cruciale di questo messianismo è l’uscita dall’ideologia del contrappasso. Il contrappasso è la giustizia della pesata uguale, come la chiamava Isacco di Ninive: tu hai fatto una cosa a me, io faccio una cosa a te. È la legge del taglione, occhio per occhio dente per dente. È la bilancia della giustizia che su un piatto mette il delitto, sull’altro la vendetta; una vendetta che poi, certo, l’incivilimento vuole non più privata, ma pubblica, ma a cui i privati non rinunciano e che continuano a pretendere, per loro soddisfazione, proprio dallo Stato. Quando dicono che “vogliono giustizia”, significa che vogliono vendetta. Anche Dio è incluso in questo girone infernale. Se non condanna non è giusto. Se lo si risarcisce, se lo si soddisfa, se gli si offre riparazione, sacrificio, allora può perdonare. Se vogliamo assumere il nome che più rappresenta questo pensiero, che gli ha dato autorità e lo ha fatto diventare cultura diffusa (e, di nuovo, non vorrei scandalizzare nessuno), prenderei il nome di Dante. L’Occidente non ha bisogno del catechismo, basta la Divina Commedia. L’immaginario è quello, inferno purgatorio e paradiso, contrappasso e stridor di denti.

Il pontificato messianico sta in questo, che annuncia la misericordia, come il tutto di Dio. Non è l’alchimia della retribuzione, non c’è un do ut des divino. La divina commedia è finita. Dio è il padre che non solo ti aspetta, ma accorcia il tempo dell’attesa, cancella il differimento, arriva per primo, “primerea”, come dice il papa con il suo neologismo argentino. E così devono fare gli uomini, secondo il vangelo: settanta volte sette, cioè sempre. Rimandare questo a domani è l’apocalisse, farlo oggi è messianismo.

C’è una miriade di detti di papa Francesco che si potrebbero citare a questo proposito. Ne citerò solo uno, rivolto il 4 gennaio scorso a un gruppo di ragazzi romeni ospiti di un orfanotrofio. Un ragazzo gli aveva raccontato che di uno di loro, che era morto l’anno scorso, un prete ortodosso (perché i romeni sono ortodossi) aveva detto che era morto peccatore e per questo non sarebbe andato in paradiso. E il papa ha risposto: “Forse quel prete non sapeva quello che diceva, forse quel giorno quel prete non stava bene, aveva qualcosa nel cuore che l’aveva fatto rispondere così. Ti dico una cosa che forse ti stupisce: neppure di Giuda possiamo dirlo”. E ha aggiunto: “Io ti dico che Dio vuole portarci tutti in paradiso, nessuno escluso. Dio non se ne sta seduto, lui va, come ci fa vedere il vangelo, è sempre in cammino per trovare quella pecorella, e anche se siamo sporchi di peccati, se siamo abbandonati da tutto e dalla vita, lui ci abbraccia e ci bacia. Sono sicuro che questo è ciò che il Signore ha fatto con il vostro amico”.

La discontinuità messianica è tra ciò che quel prete aveva nel cuore, in base alla teologia che gli era stata insegnata, e la buona notizia che Francesco ha dato ai ragazzi, e che sta dando al mondo, che il Signore non lascia indietro nessuno. Se si pensa all’angoscia di Lutero riguardo alla salvezza e se si pensa alle prime quattro tesi di Wittenberg, secondo le quali tutta la vita dei fedeli deve essere un sacro pentimento, vissuto nella mortificazione della carne fino all’ingresso nel regno dei cieli , si vede che la vera Riforma è questa. La “sola misericordia” è la vera risposta alla “sola fide”, la trascende; è per questo che, 500 anni dopo, l’ecumenismo si può ora realizzare.

Il Signore ritorna, continua a parlare

3) La terza discontinuità messianica sta nell’annuncio che Gesù veramente ritorna, e ritorna oggi. Il cuore del messianismo cristiano sta nella fiducia che il Signore torni. I cristiani aspettano il ritorno di Gesù. Ma egli non può tornare se tutto è già scritto, se la rivelazione è chiusa, e tutto quello che c’è da fare è di portare a buon fine ciò che la Tradizione ci ha già consegnato. C’è stato anche il buon lavoro fatto dall’esegesi, che al di là del Cristo della fede ha ritrovato il Gesù storico, ma proprio in quanto storico quel Gesù è definitivo. Se vogliamo assumere il nome che più rappresenta questo pensiero dell’impossibile ritorno di Gesù, prenderei quello del Grande Inquisitore di Dostoevskij, che dice a Gesù, tornato a Siviglia, di non venire a disturbare il loro lavoro.

Il messianismo di questo pontificato sta nel mostrare che Gesù continua a parlare, non solo spiegando meglio e facendoci capire meglio le cose già dette, ma proprio dicendo cose nuove, inedite, che erano sconosciute anche a lui. Il papa sa che nel Vangelo non tutto è stato scritto, perché anzi, come dice Giovanni alla fine, se fossero scritte tutte le cose compiute da Gesù, “il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere”; e ci sono cose che Pietro non ha capito nemmeno quando aveva Gesù ai suoi piedi che glieli lavava, e che capirà solo dopo, non l’indomani, perché anzi l’indomani lo tradirà, ma nei secoli futuri; per esempio Pietro ha capito solo adesso che la pena di morte non ci deve stare nel Catechismo, e ha detto ai suoi di toglierla, perché “è necessario … che la Chiesa possa esprimere le novità del Vangelo di Cristo che, pur racchiuse nella Parola di Dio, non sono ancora venute alla luce; questa Parola non può essere conservata in naftalina”: Gesù di Nazaret cammina con noi, lo Spirito Santo non si può legare e Dio non cessa di parlare alla Chiesa (discorso dell’11 ottobre 2017). Questo dice il papa: la rivelazione infatti non è chiusa e la notizia migliore è quella che oggi ancora non fa notizia, non si può dare, non ci può essere nei Telegiornali, perché è una notizia che ancora non c’è. E allora Gesù può tornare. Ma non per essere licenziato di nuovo con un bacio, come quello esangue del Grande Inquisitore, ma per essere accolto e fatto parlare e ascoltato, certo, attraverso le voci degli angeli che lo acclamano ma anche attraverso le voci della sterminata moltitudine di uomini, di donne, di poveri che lui ama e che sono, dopo di lui, i secondogeniti di Dio sulla terra, di noi che siamo i secondogeniti del Padre. Le loro voci, le nostre voci. Come disse papa Giovanni la sera dell’apertura del Concilio, affacciandosi alla finestra di piazza san Pietro nel buio illuminato dalle fiaccole: “Sento le vostre voci”, ascolto le vostre voci….

Raniero La Valle

(Intervento alla Federazione Nazionale della Stampa, il 2 marzo 2018)

Oggi lunedì 18 settembre 2017

![]()

———————————————————————————————————-

![]() L’assurda guerra di Martello

L’assurda guerra di Martello

18 Settembre 2017

Giuliana Sgrena Il Manifesto 17.9.2017, ripreso da DemocraziaoggiL.

——————————————

Primi attori e comprimari della paura

17 Settembre 2017

Marco Revelli dal Il Manifesto del 14.9.2017, ripreso da Democraziaoggi.

La squallida vicenda parlamentare della legge sullo Jus soli ha molti piccoli padri (piccoli in tutti i sensi, anzi piccini) e una sola grande madre, la Paura. Una paura pervasiva, sorda, velenosa che ha serpeggiato per tutta l’estate sotto la pelle del paese, si è gonfiata a dismisura, è […]

———————————————————————————————————-

Non bastano scuole nuove: serve un patto per ridare protagonismo ai giovani sardi

Non bastano scuole nuove: serve un patto per ridare protagonismo ai giovani sardi

di vitobiolchini su vitobiolchini.it

———————————————————————————————–

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

di Nicolò Migheli su SardegnaSoprattutto, ripreso da Aladinews.

————————————————————

Con il popolo catalano, per il diritto all’autodeterminazione

di Stefano Puddu Crespellani, su SardegnaSoprattutto.

——————————————————————————————————–

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

di Pietro Greco su Rocca, ripreso da Aladinews.

——————————————————————————————————-

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Su tali tematiche Sabattini interviene su il manifesto sardo (e su Aladinews), riprendendo un saggio di Antonella Stirati, docente di economia.

————————————————————————————————-

Oggi domenica 17 settembre 2017

![]()

———————————————————————————————————-

Essere Gramsci, ma anche Nino

Essere Gramsci, ma anche Nino

![]() 16 Settembre 2017

16 Settembre 2017

di Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

Clara Murtas ha fatto un mezzo miracolo, è riuscita a dare a Gramsci quella umanità che gli è propria. Di più: come si legge nella presentazione, “Essere Gramsci” è l’umanità intera con la sua storia drammatica, tra natura e cultura, volontà di dominio e passiva accettazione. Non sempre è così. Nel film “Nel mondo […]

——————————————————-

Primi attori e comprimari della paura

17 Settembre 2017

Marco Revelli dal Il Manifesto del 14.9.2017, ripreso da Democraziaoggi.

La squallida vicenda parlamentare della legge sullo Jus soli ha molti piccoli padri (piccoli in tutti i sensi, anzi piccini) e una sola grande madre, la Paura. Una paura pervasiva, sorda, velenosa che ha serpeggiato per tutta l’estate sotto la pelle del paese, si è gonfiata a dismisura, è […]

———————————————————————————————————-

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

di Nicolò Migheli su SardegnaSoprattutto, ripreso da Aladinews.

———————————————————————————————-

Con il popolo catalano, per il diritto all’autodeterminazione

di Stefano Puddu Crespellani, su SardegnaSoprattutto.

——————————————————————————————————–

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

di Pietro Greco su Rocca, ripreso da Aladinews.

——————————————————————————————————-

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Su tali tematiche Sabattini interviene su il manifesto sardo (e su Aladinews), riprendendo un saggio di Antonella Stirati, docente di economia.

————————————————————

NUCLEARE la Corea e la bomba

di Pietro Greco su Rocca.

Lo scorso 3 settembre i sismografi di tutto il mondo hanno registrato un sisma di magnitudo Richter pari circa a 6 con epicentro in Corea del Nord. Sia il governo di Pyongyang, con un certo trionfalismo, sia quello degli Stati Uniti, con un certo allarme, hanno accreditato l’idea che il sisma sia stato l’effetto di un test nucleare: il sesto compiuto dalla Corea del Nord dal 2006. Il leader coreano, Kim Jong-un, sostiene che il test ha riguardato una bomba H, a fusione nucleare. La tesi è stata fatta propria, paradossalmente, dalle autorità degli Stati Uniti e dai media di tutto il mondo occidentale.

bomba A e bomba H

La differenza tra una «bomba A» e una «bomba H» è sia concettuale che di potenza. La «bomba A», quella di Hiroshima e Nagasaki per intenderci, è a fissione: ovvero prevede la rottura, mediante una reazione a catena innescata da neutroni, dei nuclei di uranio o di plutonio, con conseguente liberazione di energia. La «bomba H» è invece a fusione: prevede, appunto, la fusione di nuclei di idrogeno e utilizza

lo stesso meccanismo del Sole (tutte le stelle sono «bombe H»). La fusione nucleare libera molta più energia della fissione. E per questo sono state messe a punto, già a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, bombe a fusione migliaia di volte più potenti di quella bomba di Hiroshima. La «bomba zar» progettata in Unione Sovietica da Andrej Sacharov e fatta esplodere nel 1961 liberò un’energia pari a 3.125 volte la bomba di Hiroshima.

La «bomba H» non è solo più potente. È anche più difficile da costruire. Per far fondere i nuclei di idrogeno in una reazione a catena, infatti, occorre vincere le forze di repulsione elettrica e farli avvicinare moltissimo. Il Sole ci riesce per gravità. Gli scienziati militari utilizzano l’onda d’urto di una bomba a fissione. La realizzazione di una «bomba H» è dunque un processo a due stadi e prevede non solo il possesso di una «bomba A», ma anche una tecnologia capace di sfruttarne l’energia in maniera controllata.

Vale la pena ricordare che, a tutt’oggi, non ci sono prove scientifiche inoppugnabili del fatto che il 3 settembre Pyongyang abbia sperimentato una bomba H e, per la verità, neppure che l’esplosione sia di origine nucleare.

Di conseguenza conviene attendere, prima di dare per certe affermazioni non documentate che, paradossalmente, fanno il gioco politico di entrambe le parti in causa: Corea del Nord e Stati Uniti. D’altra parte già nel gennaio 2016, quasi due anni fa, Kim Jong-un aveva annunciato di aver effettuato con successo un test con una bomba H. Un’affermazione che non ha mai avuto un riscontro reale.

la reazione della Cina e i paesi più minacciati

Sia come sia, gli ultimi test hanno indotto la Cina, per la prima volta nella storia recente delle relazioni con Pyongyang, a manifestare pubblicamente una forte irritazione nei confronti della Corea del Nord. Mentre più scontata è stata la reazione dei paesi che si sentono direttamente minacciati: Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. Certo, nel 2017 a causa delle tensioni che fanno capo alla Corea del Nord ha portato a soli 2,5 minuti dalla mezzanotte il Doomsday Clock, l’orologio del Bulletin of the Atomic Scientists che ci dice quanto siamo vicini a una guerra nucleare. Uno spostamento inatteso, visto che non sono trascorsi nemmeno due anni da quando è stata avviata a soluzione la «questione nucleare iraniana».

Eppure – vera o falsa che sia l’esplosione di una bomba H – quella che abbiamo riassunto è la cronaca di un test annunciato. E non solo in termini metaforici: ne aveva parlato in maniera esplicita e compiaciuta quasi due anni fa Kim Jong-un, il giovane leader della Corea del Nord. «Abbiamo la bomba H», aveva detto già nel dicembre 2016. E l’interpretazione autentica di queste parole, in seguito più volte reiterate, è stata fornita nei mesi successivi, quando il dittatore nordcoreano ha lasciato intendere che considera «la bomba» un’assicurazione sulla vita, sua e del suo regime. L’unico modo per evitare di fare la fine di Muammar Gheddafi e di Saddam Hussein.

le minacce vanno prese sul serio

Questa giustificazione va tenuta in conto per cercare di capire se e come è possibile risolvere la «questione nucleare coreana». Ma occorre andare oltre le questioni tecniche – è o no una bomba H? Che potenza ha? Può la Corea del Nord montarla su missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti (o l’Europa)? – e accettare il dato politico: la Corea del Nord è uno stato nucleare. Il nono al mondo.

E le minacce – al di là della propaganda – vanno prese sul serio. Parliamo al plurale perché, pur non tenendo conto delle parole di Kim Jong-un, di minacce tangibili ce ne sono almeno due. Una riguarda la proliferazione, cosiddetta, orizzontale. Perché dimostra che un paese relativamente piccolo e certamente povero può allestire un arsenale nucleare ed entrare nel «club atomico». Secondo stime recenti, la Corea del Nord ha materiale fissile (uranio e plutonio) per almeno 20-25 testate a fissione. Ebbene, dopo l’accordo raggiunto due anni fa con l’Iran, si pensava che la proliferazio- ne orizzontale, ovvero la crescita del nume- ro di paesi che posseggono l’arma nucleare potesse essere fermata. E che questo controllo si aggiungeva al crollo della proliferazione verticale: ovvero il numero di testate nucleari possedute dai vari paesi. L’apice fu toccato nel 1986, quando le testate nucleari operative nel mondo erano 64.099 (40.000 schierate dall’Urss, 23.000 dagli Usa). Oggi, dopo una serie di accordi bilaterali tra Washington e Mosca, le testate operative si sono ridotte a 9.220 (di cui 4.000 in dotazione agli Usa e 4.300 alla Russia). Ci sono altre sette potenze atomiche, ma con arsenali più limitati: Francia (300 testate), Cina (270), Regno Unito (215), Pakistan (140), India (130), Israele (80) e, appunto, Corea del Nord (una ventina).

condizioni tecniche e aspetto politico

Ma il semplice possesso di una bomba nucleare non è militarmente significativo se non si ha la possibilità di lanciarla, con precisione, su un obiettivo. La bomba di Hiroshima pesava 5 tonnellate ed era possibile lanciarla solo con grossi e lenti bombardieri, facilmente individuabili e bloccabili da parte di un avversario dotato di buona difesa. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso sono stati messi a punto i missili, che viaggiano in maniera più veloce e che – a tutt’oggi – non risultano intercettabili. Non in maniera efficace almeno. Ma sui missili si possono montare solo testate piccole. Ecco perché la tecnologia nucleare si è spostata verso la miniaturizzazione: conservare la medesima potenza in spazi sempre più piccoli.

È possibile che la Corea del Nord abbia effettuato esperimenti di miniaturizzazione, un test che prevede anche l’utilizzo dell’idrogeno (ma non comporta la fusione nucleare). La Corea del Nord possiede certamente missili capaci di raggiungere paesi vicini come la Corea del Sud o il Giappone: li ha sperimentati nei mesi scorsi. Ma finora ha sperimentato con esiti incerti missili intercontinentali capaci di raggiungere le Hawaii e, forse, lambire la West Coast degli Stati Uniti. Ecco perché se l’alleata Cina è preoccupata per motivi politici (Pyongyang destabilizza l’area), i «nemici» Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti sono preoccupati anche da un punto di vista della sicurezza militare. Certo non basta avere missili e testate nucleari che possono essere montate su missili. Occorre anche che i razzi siano precisi. E non sappiamo quanti precisi siano quelli in dotazione alla Corea del Nord.

Ma il problema, ancora una volta, non è tecnico. È politico. È possibile evitare che la minaccia coreana porti le lancette dell’orologio atomico alla mezzanotte, all’ora della catastrofe? È possibile. Ma ci sono due sole possibilità. Una contingente, l’altra generale.

La prima possibilità, come insegna la vicenda iraniana e come da tempo sostengono Jayantha Dhanapala e Paolo Cotta-Ramusino, rispettivamente presidente e segretario generale delle Pugwash Conferences on Science and World Affairs fondate su un’idea di Albert Einstein e Bertrand Russell e insignite del Premio Nobel per la pace nel 1995, è il negoziato politico. Un negoziato politico che, in cambio della rinuncia al nucleare, fornisca alla Corea del Nord tre garanzie: la sicurezza, lo sviluppo economico e l’energia per sostenerlo. Augurandosi che Kim Jong-un sia un leader responsabile come asserisce di essere.

La seconda possibilità è che si dia piena attuazione al Trattato di non proliferazione nucleare e si giunga in tempi i più rapidi possibili alla rinuncia da parte di ogni e ciascun paese al nucleare militare per realizzare quello che era il sogno di Joseph Rotblat: un mondo finalmente libero dalle armi nucleari. Non fosse altro perché l’esistenza di un novero, per quanto ristretto, di paesi che posseggono l’arma nucleare, crea una condizione asimmetrica che non è sostenibile. E prima che tutti, per risolvere la condizione di asimmetria, cerchino di dotarsi dell’arma atomica, conviene che tutti i membri del «club nucleare» creino una simmetria accettabile e se ne sbarazzino.

Oggi lunedì 10 luglio 2017

![]()

————————————————————–

La nostra news non prende ferie. Tuttavia vi accompagnerà fino a metà settembre con ritmi più lenti, senza obblighi di scadenze quotidiane. Godetevi e godiamoci un periodo di rallentamento, di tempi lenti, per quanto ci è possibile. Buona estate a tutti noi e non perdiamoci di vista!

La nostra news non prende ferie. Tuttavia vi accompagnerà fino a metà settembre con ritmi più lenti, senza obblighi di scadenze quotidiane. Godetevi e godiamoci un periodo di rallentamento, di tempi lenti, per quanto ci è possibile. Buona estate a tutti noi e non perdiamoci di vista!

…………………………………………………………………………..

Sardegna. Sale la febbre elettorale, tutti pensano alla legge elettorale più bella del mondo: quella della propria elezione

![]() 10 Luglio 2017

10 Luglio 2017

Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

Ha ragione Antonio Padellaro, quando sul Fatto di ieri dice che ormai nell’arcipelago della sinistra (e non solo) tutti sono alla ricerca del modo per trovare un posto in lista, con possibilità di elezione. Ogni proposta e ogni sforzo vanno letti in questa chiave. La Sardegna non fa eccezione, e così tutti i movimenti […]

——————————————————————

SOCIETÀ E POLITICA » EVENTI » 2015-ESODOXXI

SOCIETÀ E POLITICA » EVENTI » 2015-ESODOXXI

L’inviata Onu: «Sì ai flussi legali. Dare soldi ai libici non serve a nulla»

di LOUISE ARBOUR

Intervista di Fiorenza Sarzanini a Louise Arbour. Corriere della Sera, ripresa da eddyburg, 9 Luglio, 2017 (m.p.r.)

—————————————————————————

![]() Gli Editoriali di Aladinpensiero. Roboetica, di Pietro Greco su Rocca.

Gli Editoriali di Aladinpensiero. Roboetica, di Pietro Greco su Rocca.

ROBOETICA. Uomo e robot una questione di responsabilità

Le Forze armate della Corea del Sud, già tre anni fa, hanno dislocato uno squadrone di robot automatici in grado di individuare un nemico e colpirlo a due chilometri di distanza. Prima di sparare, per ora, i robot devono ricevere il permesso dagli uomini. Ma sarebbero già in grado di farlo da soli.

Il 5 maggio di un anno fa, l’agenzia Ansa annuncia che Smart, il primo robot chirurgo autonomo, ha debuttato con successo e ha operato sui tessuti molli senza rispondere ai comandi di un uomo.

Quello che viene vuoi dalla inquieta penisola coreana vuoi dal Children’s National Medical Centre di Washington rivela che i robot costituiscono una grande sfida per la scienza e per l’umanità. Forse la più grande. Perché ci obbligano a immaginare il futuro remoto, partendo dal presente tangibile. Perché ci invitano a pensare l’altro da noi. Perché, di conseguenza, ci impongono di guardarci allo specchio: per osservare noi stessi con più attenzione e capire come siamo fatti, fuori e, soprattutto, dentro. Perché ci costringono, semplicemente, a riflettere. Ma cosa sono, i robot?

l’era dei robot

Non è affatto semplice rispondere a questa domanda. Non a caso abbiamo chiamato a farlo, in questo libro, diverse persone, di riconosciuta competenza, di diversa estrazione culturale e con diversi interessi scientifici. Ingegneri, fisici, chimici, matematici, storici, filosofi, sociologi, antropologi, comunicatori. Tutti chiamati a descriverci le mille facce del robot. E i mille specchi in cui possiamo rifletterci. Tutti chiamati a costruire, insieme, l’era dei robot.

Un’era che è già iniziata.

E che già ci propone, a sua volta, mille domande concrete sul rapporto tra l’uomo e i robot.

E già questa voluta asimmetria (la parola uomo declinata al singolare; la parola robot declinata al plurale) è contenuta un’informazione o, almeno, una visione del mondo dei robot: qualsiasi cosa siano, i robot non sono una cosa sola. Ma una pluralità di cose. Che trova una prima espressione in una pluralità di forme.

C’è Asimo, il robot androide. E ci sono i robot industriali.

C’è il robot marziano. E il robot sottomarino.

C’è la macchina molecolare, il nanorobot. E ci sono i robot giganti.

C’è il robot chirurgo. Il robot giornalista. E c’è, anche, il robot soldato.

al posto dell’uomo

Ma procediamo con ordine. Iniziando col definire, in prima approssimazione, cosa possiamo intendere per robot. La parola deriva da robota, che in lingua ceca significa lavoro duro, pesante, forzato. L’attuale significato gli è stato attribuito da un giornalista e scrittore ceco, appunto: Karel Èapek. Nella sua opera più famosa, R.U.R (Rossum’s Universal Robots), scritta nel 1920, il giornalista e scrittore narra di un gran filosofo, il vecchio Rossum, che vuole ricostruire l’uomo, tal quale. Impiega dieci anni, usa materiale biologico e infine ci riesce. L’uomo, ricopiato tal quale dal vecchio Rossum vive solo tre giorni.

Giunge infine sulla scena il giovane Rossum, un geniale ingegnere. E chiede al vecchio zio: a che serve un uomo tal quale ricostruito in dieci anni, quando la natura ci riesce in nove mesi? A noi non serve l’uomo. A noi serve qualcuno, da costruire in tempi rapidi e a basso costo, che svolge le funzioni indesiderabili al posto dell’uomo. Uno schiavo che libera definitivamente l’uomo dalla fatica.

Ma lasciamo la parola a Karel Èapek: «Il giovane Rossum inventò l’operaio con il minor numero di bisogni. Dovette semplificarlo. Eliminò tutto quello che non serviva direttamente al lavoro. Insomma, eliminò l’uomo e fabbricò il Robot».

La parola robot, dunque, nasce nel 1920 per indicare una macchina che, come un nuovo schiavo, compie i lavori più duri e pesanti al posto dell’uomo.

la macchina evolve in robot

Già, ma qual è la differenza tra i robot del giovane Rossum e una qualsiasi macchina? Banalizzando, possiamo dire che una macchina qualsiasi aiuta l’uomo a compiere un lavoro. Un coltello aiuta l’uomo a tagliare il pane. Un’automobile aiuta l’uomo a muoversi velocemente. Un coltello se ne sta lì fermo se un uomo non lo utilizza. Un’automobile se ne sta lì ferma senza un uomo che la guida e si fa trasportare? Né il coltello né la macchina hanno senso se non c’è l’uomo. Né il coltello né la macchina agiscono «al posto dell’uomo».

Sia pure semplificato e ridotto all’essenziale, secondo la ricetta del giovane Rossum, il robot è una macchina che opera «al posto» dell’uomo e, dunque, si muove nell’ambiente con molta flessibilità e soprattutto in autonomia. Il robot è, almeno tendenzialmente, una macchina autonoma, capace di agire in maniera intelligente nell’ambiente nel quale opera.

Riassumendo. Il tagliaerba che abbiamo in giardino è una macchina che assolve la sua funzione, tagliare l’erba, se noi l’azioniamo e la guidiamo. Il robot tagliaerba è una macchina che assolve la sua funzione, tagliare l’erba del giardino, in maniera autonoma, senza che noi l’azioniamo e senza che noi la guidiamo.

Le macchine possono evolvere in robot. Basta che un coltello tagli il pane da solo, al momento giusto. O che un’automobile si muova nel traffico da sola, senza andare a sbattere e portando il passeggero (o la merce) a destinazione. Ed ecco che una macchina o comunque un artefatto è diventato un «operaio di Rossum», un robot.

da una libertà condizionata a una libertà totale

Naturalmente i gradi di libertà concessi all’operaio di Rossum possono essere molto diversi. Da una libertà molto condizionata a una libertà totale. Diciamo subito che, al momento, scienziati e ingegneri – talvolta con l’aiuto dei logici e dei filosofi – sono riusciti a costruire macchine dotate di diversi gradi di libertà. Ma non sono riusciti ancora a costruire robot con una «libertà totale». Di più: ancora non sappiamo – la possibilità, in linea di principio, è prevista da alcuni, ma negata da altri – se mai esisterà un robot dotato di «libertà totale».

Saltiamo tutti gli intermedi – peraltro già operativi – e veniamo ai robot di fine corsa: i sistemi completamente autonomi. Si tratta di macchine capaci di imparare dall’ambiente, adattarsi, evolvere e assumere decisioni. Diciamo subito che questi tipi di robot ancora non sono tra noi. Non a livello commerciale, almeno. Ma è molto probabile che lo saranno tra poco. Qualcuno avrà una forma umana (i robot androidi), altri no (per esempio i sistemi intelligenti per la gestione della casa). Molti ci aiuteranno nella nostra vita quotidiana: come camerieri tutto fare, come infermieri o anche medici, come manager della casa. Altri avranno una funzione sociale: come i sistemi di gestione del traffico o come i robot per così dire destinati alla protezione civile, in grado di intervenire in condizioni pericolose: l’incendio di una casa; la ricerca di persone sotto le rovine di un terremoto; l’intervento in un ambiente saturo di gas nocivi e così via lasciando briglia sciolta alla fantasia. Altri, occorre ricordarlo, potranno trovare impiego in guerra: diventando veri e propri soldati (e generali) dotati di autonomia di decisione. Alcuni già immaginano che la sicurezza nucleare del futuro sarà completamente in mano a questi robot, gli unici in grado di prendere decisioni in frazioni di secondo.

Questi robot del futuro ci pongono già due tipologie di domande cui bisogna rispondere. La prima riguarda la capacità tecnica di mettere a punto robot dotati di autonomia. La scienza sarà davvero in grado di crearle? Non abbiamo spazio per analizzare il problema. Ammettiamo che la risposta sia positiva. E che presto li avremo davvero i robot completamente autonomi.

domande di natura sociale ed etica

Eccoci, dunque, alla seconda tipologia di domande, che hanno una natura sociale ed etica. Possiamo lasciare che i robot ci rubino il lavoro? È consigliabile produrre macchine autonome il cui comportamento non può essere controllato e, all’occorrenza, interrotto dall’intervento dell’uomo? Potremo credere a queste macchine come o addirittura più di quanto crediamo a noi stessi? Chi ci assicura, per esempio, che in guerra un soldato robot si comporti in maniera eticamente più accettabile di un soldato in carne e ossa? Chi è responsabile per il loro comportamento? Se un robot ucciderà un uomo, chi metteremo in prigione: la macchina o il suo progettista? Chi ci assicura che riusciremo a impedire che l’evoluzione di robot in possesso di quella particolare autonomia che è l’autonomia di evolvere non si risolva in una minaccia per l’uomo? Vi sentireste sicuri se la gestione dell’enorme arsenale nucleare degli Stati Uniti o della Russia fosse affidato alle decisioni completamente autonome di un robot? Quando e come dovremo intervenire per limitare l’autonomia di questi robot autonomi?

etica del robot

Sono domande per ora premature. Ma è bene cercare una risposta, perché è bene non farci trovare impreparati quando e se il giorno dei robot completamente autonomi verrà. Può aiutarci nelle scelte che dovremo affrontare la riaffermazione di un valore fondante della scienza, compresa la scienza robotica: i robot autonomi non dovranno essere a vantaggio di questo o di quello, ma – come voleva Francis Bacon a proposito, appunto, dell’intera scienza – dovranno essere a vantaggio dell’intera umanità.

È in questa prospettiva che Isaac Asimov, il grande scrittore di fantascienza, ha elaborato le tre famose «leggi» cui immagina risponderanno i robot nel 2058:

1) un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno;

2) un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge;

3) un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima e con la Seconda Legge. La concertata applicazione di queste leggi generali ha già portato a elaborare una vera e propria «etica dei robot» o «roboetica»: un pensiero di «filosofia applicata» piuttosto complesso, solido, ben argomentato. Un pensiero che, tuttavia, è ancora in fase di forte evoluzione, perché il suo oggetto, i robot e il rapporto dei robot con l’uomo, è in fase di rapida evoluzione anch’esso. E ancor più lo sarà in prospettiva, se e quando i robot raggiungeranno il massimo grado di libertà possibile: la coscienza. E il libero arbitrio (ammesso che esista qualcosa che possiamo chiamare libero arbitrio).

Alcuni punti fermi esistono. Un vasto movimento di scienziati esperti, per esempio, chiede che vengano messe al bando le armi (robotiche) completamente autonome. O che almeno ci sia una moratoria sul loro sviluppo.

Il discorso sui robot soldati (e generali) è una chiara indicazione che possiamo (dobbiamo) iniziare a immaginare tutti gli scenari di possibilità. E simulare quali effetti ciascu- no di essi avrà sull’uomo e sulla sua società. L’esercizio ci aiuterà a costruire un futuro desiderabile.

chi siamo noi?

Intanto ci aiuta a capire noi stessi. Se, infatti, vogliamo costruire un robot simile a noi, dobbiamo capire in dettaglio chi siamo noi: come sono fatti il nostro corpo, il nostro cervello, la nostra mente. Come sono fatte le società dei nostri corpi, dei nostri cervelli, delle nostre menti.

E poi ci aiuta a interrogarci su chi è l’altro. In un mondo in cui esisteranno nuovi esseri, artificiali, con capacità cognitive analoghe o omologhe alle nostre, esseri dotati di intelligenza, di coscienza, di capacità etiche, di emozionarsi e quindi di gioire e di soffrire, ebbene non potremo limitarci a dare corpo alle «leggi di Asimov» perché tutelino la nostra sicurezza e il nostro benessere; dovremo elaborare leggi simmetriche che tutelino la sicurezza e il benessere anche dei robot senzienti. Dovremo imparare a riconoscere e a rispettare l’«altro» da noi. E questo, a ben vedere, è un esercizio necessario non solo per il futuro remoto, ma anche per quello più prossimo. Per il presente.

Pietro Greco, su Rocca

———————————–

—————————————————————

Per correlazione: http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/07/05/news/_salvo_i_miei_passeggeri_o_i_pedoni_un_codice_etico_per_i_robot_al_volante-169994736/

ROBOETICA. Uomo e robot una questione di responsabilità

di Pietro Greco, su Rocca

di Pietro Greco, su Rocca

Le Forze armate della Corea del Sud, già tre anni fa, hanno dislocato uno squadrone di robot automatici in grado di individuare un nemico e colpirlo a due chilometri di distanza. Prima di sparare, per ora, i robot devono ricevere il permesso dagli uomini. Ma sarebbero già in grado di farlo da soli.

Il 5 maggio di un anno fa, l’agenzia Ansa annuncia che Smart, il primo robot chirurgo autonomo, ha debuttato con successo e ha operato sui tessuti molli senza rispondere ai comandi di un uomo.

Quello che viene vuoi dalla inquieta penisola coreana vuoi dal Children’s National Medical Centre di Washington rivela che i robot costituiscono una grande sfida per la scienza e per l’umanità. Forse la più grande. Perché ci obbligano a immaginare il futuro remoto, partendo dal presente tangibile. Perché ci invitano a pensare l’altro da noi. Perché, di conseguenza, ci impongono di guardarci allo specchio: per osservare noi stessi con più attenzione e capire come siamo fatti, fuori e, soprattutto, dentro. Perché ci costringono, semplicemente, a riflettere. Ma cosa sono, i robot?

- segue -

Lavoriamo per il Lavoro

LAVORO

LAVORO

Un nuovo modello di sviluppo che si adatti alle persone e non viceversa

di Fiorella Farinelli su Rocca 11/2017

Nelle riflessioni di De Masi sul lavoro (1) ci sono aspetti che convincono – sollecitando il sempre ottimo esercizio dell’approfondimento – e altri che sembrano invece precipitare nella scorciatoia del poco meditato e argomentato. «Provocazione, visione, possibilità?», è l’appropriata domanda che Roberta Carlini ci pone su Rocca n. 10. Val la pena, comunque, di continuare a discuterne, se non altro per la prossimità di De Masi ai Cinquestelle, un movimento politico che ci potrebbe capitare di avere al governo del paese. Il quale movimento, come si sa, punta parecchie delle sue carte proprio sull’ansia di idee nuove di un’opinione pubblica spaventata dal crescere delle diseguaglianze sociali e dal persistere di una disoccupazione soprattutto giovanile di cui non si viene a capo. Il sociologo, del resto, non è né un economista né un politico, e il suo successo mediatico si è costruito negli anni proprio sull’indubbia capacità di offrire «visioni di futuro». Chi non ricorda i seminari degli anni Novanta, spesso nella cornice delle nostre più affascinanti e perle turistiche, per imprenditori di successo, opinion leaders, politici sulla cresta dell’onda?

la scorciatoia

Ma cosa ci dice oggi De Masi? Il punto centrale della sua riflessione sul lavoro è nella previsione di un rovinoso impatto sulla quantità di lavoro disponibile (quello necessario nell’attuale modello di sviluppo) della cosiddetta rivoluzione robotica. E quindi di un’ormai prossima realtà – tra venti, trent’anni? – strutturalmente connotata dal lavoro di pochi (qualificato, specialistico) e dal non-lavoro di molti. Una riduzione che, secondo alcuni analisti, potrebbe arrivare al 50% del lavoro per il mercato che c’è attualmente, mentre nessuno al momento azzarda ipotesi attendibili su quanto lavoro nuovo e di che tipo (quali nuove figure professionali, quali nuove competenze, quali nuovi percorsi formativi: perché questi sono stati sempre gli effetti delle passate rivoluzioni tecnologiche) potrebbe venire generato dalle caratteristiche tecnologiche dell’organizzazione produttiva e di alcuni servizi.

Di qui, come noto, la scorciatoia. La redistribuzione del lavoro retribuito, supportata (perché 20 ore lavorative settimanali invece che 40 significa anche dimezzare il reddito da lavoro) da un reddito di cittadinanza. Universalistico e incondizionato. Il «lavorare meno lavorare tutti», va detto, non è un tema inedito. È stato dibattuto fin dagli ultimi decenni del secolo scorso con un piede già dentro la rivoluzione informatica, e ne sono state anche fatte sperimentazioni concrete, la più nota quella francese della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore che, per vari motivi, non sembra avere avuto un effetto positivo sull’occupazione ed ha anzi determinato effetti collaterali ritenuti negativi. Ma su questi aspetti, importantissimi da analizzare quando si torni a proporre qualcosa di analogo, De Masi non si sofferma. È un fatto però che oggi sono anche altre, e di diverso segno, le proposte che girano. Tra cui quella all’ordine del giorno anche della Commissione e del Parlamento europeo di una tassazione speciale da imporre ai robot, in parte per rallentarne la produzione e l’impatto, ma soprattutto perché gli Stati possano disporre di risorse economiche aggiuntive con cui retribuire il non lavoro e sviluppare la ricerca. Problematica, anch’essa – va detto – perché sembra assai indigesto oltre che improbabile frenare o vincolare lo sviluppo della ricerca scientifica.

la persona e il lavoro

Uno scenario inquietante, ma anche intessuto di un insieme complesso di cause, visto che in un paese come l’Italia e in altri paesi europei una parte molto consistente della perdita di posti di lavoro più che all’uso delle nuove tecnologie è dovuto al massiccio dislocarsi della produzione in altre aree del mondo, da quella asiatica a quella sudamericana. Alla ricerca di un minor costo del lavoro, si dice, o meglio di maggiori profitti: nel quadro, comunque, di una globalizzazione, e di una corsa all’arricchimento di pochi, che sembra essere irrefrenabile. E che pure deve essere considerato, e magari anche contrastato e corretto, salvo pensare che oggi possa essere un singolo paese a determinare da solo il suo tipo di sviluppo, e i dispositivi per preservarlo dal contesto globale (è qui, si sa, una delle radici del «sovranismo» che tenta non pochi movimenti e organizzazioni politiche in Europa, 5Stelle compreso).

Ma lo scenario è inquietante, per non dire apocalittico, anche da altri punti di vista. Prima fra tutti quello esistenziale ed etico, considerata l’importanza del lavoro come fattore decisivo per l’identità sociale e individuale delle persone. Perché lavorare in cambio di un salario o di un reddito non è solo necessità di sopravvivenza ma, nella storia dell’umanità che conosciamo, è stato ed è anche costruzione di sé, il modo con cui ciascuno guarda se stesso ed è guardato dagli altri, vocazione, talento, un posto nel mondo. Con che cosa si potrebbe sostituire tutto ciò in un mondo in cui una grande quantità del lavoro retribuito – che già oggi non basta al «lavorare tutti» – dovesse davvero diventare superfluo?

Ma le questioni sono anche altre. Su queste pagine (Rocca n. 9) Pietro Greco ne ha richiamate alcune, relative alla sostenibilità economica e a quella ambientale di una diffusa presenza dei robot nell’assetto produttivo, evocando quindi, se si vogliono evitare i rischi di un luddismo da fantascienza – gli uomini contro i robot, o viceversa – anche una nuova politica, capace di trasformare l’attuale modello di sviluppo. Un’aspirazione antica, almeno quanto il capitalismo e la sua dittatura del profitto che hanno prodotto crescita, sviluppo, riduzione della povertà, ma anche contraddizioni ed esclusioni, e che ha quindi sempre avuto sia sostenitori appassionati che appassionati detrattori. Si tratta, in sintesi, di inventare un modello di sviluppo –e di stili di vita – che si adatti alle persone e non viceversa. Si può farlo, chi può farlo?

In termini analitici, c’è comunque anche da allargare lo sguardo, in primo luogo alle tipologie di lavoro di cui si parla quando si propone la sua redistribuzione.

lavoro produttivo e lavoro riproduttivo

Perché il lavoro su cui si basa da secoli il nostro assetto economico-sociale non è solo quello, retribuito, che produce beni e servizi per il mercato, ma anche quello che non è retribuito né riconosciuto e che tuttavia è condizione essenziale perché il primo ci sia, e nelle forme e nei tempi che conosciamo. Di solito non ci si pensa, ma è invece proprio su una grandissima quantità di lavoro «ri-produttivo» – come lo chiamava una parte importante del femminismo del secolo scorso – che si basa la possibilità stessa per una parte della popolazione di dedicarsi a tempo pieno al lavoro «produttivo», quello che oggi si vorrebbe redistribuire, e retribuire con un reddito di cittadinanza.

Si tratta di lavoro in gran parte femminile, di donne occupate, non occupate, pensionate, fare e allevare i figli, gestire casa e famiglia, occuparsi dei soggetti più deboli, integrare i servizi. Ri-produrre, appunto. Un lavoro così impegnativo da impedire frequentemente alle donne di partecipare all’altro lavoro, o da stritolare le loro vite nel doppio/triplo lavoro, produttivo e riproduttivo insieme. Un lavoro che proprio perché considerato intrinseco a uno dei due generi, quindi vocazionale e non retribuito, non genera nei servizi – sanità, scuola, assistenza – i posti di lavoro che potrebbe.

A cui deve aggiungersi il lavoro «volontario», anch’esso «di cura» delle persone, dei beni comuni, del territorio, in ambiti che si stanno facendo sempre più numerosi. Non si tratta, si direbbe, di attività destinate ad essere compresse dall’avvento dei robot come quelle appartenenti al lavoro cosiddetto produttivo, ma di lavoro pur sempre si tratta. Qual è il loro posto, significato, valore nella visione di De Masi? La sua provocazione sul «lavorare gratis lavorare tutti» contempla anche il lavoro ri-produttivo o no? E comunque, si può ipotizzare un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, sottratto almeno in parte alla logica del profitto e del mercato, senza farne cenno?

politiche per produrre lavoro

Non basta. In un programma che mette al centro il reddito universalistico di cittadinanza, sembrano non trovare posto tutte le politiche – e sono tante, e urgenti – che potrebbero produrre una gran quantità di lavoro. Perché la questione centrale, in un paese come l’Italia, non si può ridurre solo agli effetti della digitalizzazione e della robotizzazione. Se abbiamo tassi di disoccupazione più alti di altri paesi Ue, è perché la finanziarizzazione dell’economia distoglie grandi quantità di capitali dagli investimenti nelle opere strutturali di cui ha bisogno estremo il nostro territorio, perché uno Stato indebitato non ha risorse per impegnare quello che si dovrebbe nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni di successo, perché si lesina su servizi essenziali come la sanità, e persino sul welfare che potrebbe alleggerire il lavoro riproduttivo che si scarica in gran parte sulle donne. Perché ci sono vincoli di ogni genere allo sviluppo di un’economia sana e produttiva, capace di utilizzare nel rispetto dell’ambiente le risorse disponibili, e perché spesso mancano anche le competenze e le professionalità per supportare nuove iniziative economico-produttive. Anche De Masi accenna al fatto che la grande disoccupazione non viene prodotta solo dall’impatto delle nuove tecnologie. Ma sono solo accenni che non illuminano la strada delle svolte programmatiche. Eppure è prima di tutto qui, intanto, che bisognerebbe insistere. Non si impara a misurarsi con le rivoluzioni epocali di cui ancora non si sanno le dinamiche e gli effetti, se si soccombe o si declina senza idee e senza iniziative sulle crisi e le difficoltà di cui conosciamo già sia le cause che i rimedi. Se i robot arriveranno davvero, il loro impatto sul lavoro sarà più devastante – c’è da scommetterci – sui paesi che già oggi hanno le economie più deboli.

Fiorella Farinelli

Nota

(1) Lavorare gratis lavorare tutti, Rizzoli, Milano 2017.

————————————————————————————-

OCCUPAZIONE FEMMINILE

Tutti i rischi del «meno tasse per tutti»

di Roberta Carlini su Rocca 11/2017

Nel suo discorso di reinvestitura alla carica di segretario del Pd, Matteo Renzi ha introdotto tre parole chiave per il prossimo futuro: mamme, lavoro, casa. Al di là delle facili battute sulla politica degli slogan, è il caso di cominciare a guardare alla politica concreta che si intende attuare, visto che un governo, sostenuto dal partito del «ri-segretario», c’è ed è destinato, secondo le parole dello stesso leader, a durare ancora un po’.

Per le prime due parole della triade, in realtà, qualcosa di più approfondito nel Piano nazionale di riforma presentato dal governo Gentiloni c’è, ed è nel fissare un obiettivo, l’aumento dell’occupazione femminile, e dedicare a questo uno strumento specifico: la riduzione delle tasse sul lavoro, in particolare sulle donne e sui giovani.

Si dà per scontato, negli ultimi tempi, che la riduzione delle tasse – che certo piace a tutti – sia uno strumento passpartout, e dunque non si mette in discussione: semmai ci si concentra sulla sua sostenibilità, ossia sui problemi di copertura o di aumento del deficit pubblico che comporterebbe.

Ma il fatto che una politica sia finanziabile, e che sia popolare, non vuol dire che di per sé sia utile all’obiettivo specifico. Il quale, ovviamente, è condivisibile e anzi troppo trascurato finora: con il suo 51% di occupazione femminile, l’Italia è al penultimo posto in Europa, piazzandosi solo davanti alla Grecia. Anche Malta fa meglio dell’Italia, quanto a tasso di occupazione femminile. E la mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro contribuisce a tenere la media italiana dell’occupazione assai lontana dall’obiettivo generale, che è quello di raggiungere il 75% di tasso di occupazione nel 2020. Dunque, ottimo obiettivo; ma lo strumento è quello giusto?

ma la realtà è un’altra

Se lo è chiesto l’Ufficio parlamentare di bilancio, nel suo Rapporto sulla programmazione di bilancio 2017. In tale Rapporto, si ricorda che «c’è un diffuso consenso in letteratura sulla possibilità che modifiche alla tassazione possano influenzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro». E si nota che, a questo proposito, possono essere efficaci soprattutto gli strumenti che incidono sul reddito individuale e non su quello familiare: vale a dire, che se si commisura l’intervento al reddito del nucleo familiare – come succede per gli assegni familiari e per le detrazioni per i figli a carico – si ha un impatto minore che non intervenendo direttamente sulla retribuzione netta del singolo individuo, donna o uomo, in particolare con detrazioni di imposta sui redditi da lavoro, soprattutto quelli più bassi. Ma tra la letteratura economica e la realtà spesso c’è una grande distanza, e questa viene misurata dal Rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio quando si va a vedere la situazione complessiva dei Paesi europei. La distanza tra il nostro tasso di occupazione femminile e quello degli altri Paesi non sembra giustificabile solo con la differenza nel regime di tassazione. È vero che da noi il nucleo fiscale – ossia la somma di tasse e contributi che pesano sul lavoro, e fanno sì che la retribuzione che giunge in tasca a chi lavora sia molto distante da quel che costa alle imprese – è molto pesante. Ma nel confronto internazionale, se si guarda ai redditi più bassi, l’Italia non risulta particolarmente penalizzata. Prendiamo un reddito da 10.220 euro l’anno (pari a un terzo della retribuzione media) per un lavoratore dipendente single senza carichi familiari: il relativo cuneo fiscale, in Italia, è al decimo posto su 22 Paesi europei presi in esame; per redditi più alti (20.530 euro l’anno) il cuneo sale, e l’Italia si porta al quindicesimo posto. Ma anche in questo caso è superata da Paesi che hanno un’occupazione femminile molto più alta: per esempio Francia, Germania e Spagna, nei quali il tasso di occupazione femminile è, rispettivamente, del 66,3, del 74,5 e del 58,1%.

Dunque, la prima conclusione dello studio è che il cuneo fiscale di per sé non pare correlato alla maggiore o minore occupazione femminile. Andando ancora più a fondo, si analizza la struttura dell’imposizione per vedere se ci sono fattori specifici che influenzano la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Ne viene fuori che, per un nucleo familiare con due figli e due percettori di reddito, nel quale il primo percettore ha un reddito pari a quello medio e il secondo un reddito pari al 33% della media, il cuneo fiscale addirittura scende un po’, per il «secondo percettore» (di solito la donna). Facendo una classifica sull’effetto di disincentivo operato dal cuneo fiscale, l’Italia si posiziona al settimo posto nella classifica dei Paesi con minori disincentivi al secondo lavoro in famiglia.

aprendo asili nido

In altre parole: non sono le tasse a tenere le donne fuori dall’occupazione. E questo è vero soprattutto per i redditi più bassi. Questo dato va sottolineato: infatti in gran parte la bassa occupazione femminile italiana è dovuta al fatto che le donne con minori qualifiche e titolo di studio restano casalinghe, dunque sono proprio loro che «mancano» dal mercato del lavoro. Naturalmente, può essere il basso livello del reddito in sé a spiegare perché spesso le donne preferiscono stare a casa – e farsi carico della cura familiare – piuttosto che accettare lavori pagati pochissimo: ma c’è da chiedersi se questo dato strutturale possa essere cambiato, o almeno mitigato, da un bonus fiscale. Mentre, se si vanno a guardare altri indicatori, emergono correlazioni molto più forti: come quella tra la presa in carico dei bambini negli asili nido e l’occupazione femminile. Attualmente la copertura nazionale è dell’11,9% (ossia, 11,9 bambini su 100 tra quelli tra zero e due anni vanno al nido), ma molte regioni sono lontanissime dalla media: la Sicilia è al 4,9%, la Puglia al 4,3%, la Campania al 2,2%, la Calabria all’1,4%. Adesso il governo conta di portare la copertura media al 13%, ma la realtà in molte zone d’Italia è che l’adesione al nido addirittura scende, complici non solo la denatalità ma anche l’aumento dei costi delle rette.

il lavoro pubblico alleato delle donne

Studi come quello dell’Ufficio parlamentare di bilancio sono molto utili per demitizzare alcune politiche, e cercare di utilizzare al meglio le scarse risorse che ci sono nella finanza pubblica. E confermano un sospetto che poteva venire in mente anche in base al semplice buon senso: se le donne non lavorano è perché non c’è lavoro, non perché non hanno sufficienti «incentivi» a lavorare. Se le retribuzioni che vengono loro proposte sono basse è perché le imprese pagano poco, a loro volta perché hanno un problema di produttività e/o di domanda dei loro beni e servizi. Se la doppia presenza sul mercato del lavoro retribuito e su quello familiare è sempre più insostenibile è perché il primo dà poco e il secondo chiede molto, anche per la parallela riduzione dell’offerta pubblica e la mancata perequazione dei carichi in famiglia.

Affrontare questi nodi richiederebbe una dose di innovazione e anche di rottamazione non convenzionale – per esempio, incidendo sul lavoro pubblico come principale alleato del lavoro femminile, e dunque pretendendo da questo una radicale svolta in termini di efficienza –, mentre inseguire parole d’ordine vecchie orami trent’anni, come il «meno tasse per tutti», rischia di essere improduttivo oltre che molto costoso.

Oggi giovedì 20 aprile 2017

Selegas

———————————————————————————————————

OPINIONI »OPINIONISTI»

OPINIONI »OPINIONISTI»

L’uso ambiguo della metafora in urbanistica

di ENZO SCANDURRA

Da sempre, dalla sua data di nascita, l’urbanistica ha fatto ampio uso di concetti importati da altre discipline, in particolare…(segue)

————————————————

GLI EDITORIALI DI ALADINEWS

GLI EDITORIALI DI ALADINEWS

CheFare? «lavorare meno, per lavorare tutti a parità di salario; fare sempre di più con sempre meno»

Pietro Greco su Rocca

I robot e un nuovo modello di sviluppo.

————————————————————————————–

![]() Le città e i territori tra compressione, bizzarrie istituzionali e ipotesi di rilancio.

Le città e i territori tra compressione, bizzarrie istituzionali e ipotesi di rilancio.

Francesco Cocco su Democraziaoggi.

———————————————————————-

La brevità è tutto: ecco come si riduce un testo all’essenziale

La brevità è tutto: ecco come si riduce un testo all’essenziale

Chi legge ha sempre meno tempo. Per questo, nelle nostre comunicazioni scritte, dobbiamo offrire un testo in grado di andare subito al succo e di non annoiare il lettore. Un esempio pratico per capire come fare

di Alessandra Colonna su Linkiesta.

CheFare? «lavorare meno, per lavorare tutti a parità di salario; fare sempre di più con sempre meno»

di Pietro Greco su Rocca

i robot e un nuovo modello di sviluppo

Ha ragione Domenico De Masi. Con ogni probabilità, quello che ci attende è un futuro di piena disoccupazione. Con pochi, ricchissimi produttori arroccati in castelli imprendibili e una massa sterminata di poveri senza lavoro e senza possibilità di consumo. A meno che… Rocca ne ha parlato più volte. Quella dell’informatica e della robotica non è una rivoluzione come le altre. Stiamo costruendo, infatti, schiavi elettronici (o, chissà, domani fotonici o neutronici) capaci di sostituire l’uomo in tutto e in ogni tipo di lavoro. Non solo manuale, ma anche intellettuale. E poiché questi schiavi elettronici lavorano gratis, in maniera continua e senza stancarsi, non chiedono ferie né copertura sanitaria, non c’è dubbio alcuno: appena sarà possibile, i robot, di qualsiasi forma e tipo, sostituiranno (stanno già sostituendo) gli uomini in ogni tipo di lavoro. Nei campi, in fabbrica, in ospedale, in redazione, a scuola. A terra, in mare, in aereo. Avremo – abbiamo già – robot badanti e robot guerrieri. Robot che ci salvano la vita e robot che ce la tolgono. Sì, quella informatica e robotica è davvero una grande rivoluzione. Paragonabile a quella dell’agricoltura (diecimila anni fa, o giù di lì) o dell’industria meccanica (duecento anni fa, o giù di lì).

Ma, a differenza delle altre grandi rivoluzioni tecnologiche del passato, quella informatica e tecnologica non produce né produrrà nuova occupazione attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Perché appena un altro modo di lavorare emergerà (emerge), ci sarà (c’è) già un robot pronto ad appropriarsene.

Lo scenario è forse estremo. Qualche lavoro per l’uomo forse resterà. Ma a grana grossa quello prefigurato è un futuro molto plausibile. I posti di lavoro, così come li conosciamo, in agricoltura, nell’industria, nei servizi si stanno riducendo e ancor più lo faranno in futuro. Se non di piena, il futuro sarà di vasta disoccupazione. A meno che…

il lavoro che non ci sarà

Già, a meno che cosa?

Sulla carta abbiamo due sole opzioni, per impedire ai robot di renderci tutti più poveri (salvo i pochi ricchissimi chiusi nei loro castelli). Una è quella di imitare (il leggendario) Ned Ludd e cercare di rompere i robot appena nascono. Diciamo subito che questa opzione è perdente. Non si sconfigge il rischio tecnologico disinventando le tecnologia. Anche se dell’esistenza di Ned Ludd si dubita, il luddismo è stato un movimento reale, all’inizio della rivoluzione industriale, ma destinato alla sconfitta. Non a caso Karl Marx indicò la sfida da cogliere da parte dei lavoratori: non distruggere i mezzi di produzione, ma appropriarsene per governarli.

Dunque l’unica opzione che ha possibilità di vittoria è proprio quella indicata da Domenico De Masi, ma anche, come abbiamo ricordato su Rocca, da Nicola Costantino, già rettore del Politecnico di Bari; e prima ancora da John Maynard Keynes, da Bertrand Russell e, a ben vedere, dallo stesso Karl Marx: lavorare meno, lavorare tutti. Ma con due vincoli. A parità di salario. E diminuendo il consumo di materia e di energia.

Ma andiamo con ordine. Lavorare meno è proprio ciò che ci impone (ci consente) la rivoluzione informatica e tecnologica. Le ore a disposizione dell’umanità per lavorare diminuiscono. Se non vogliamo creare due classi, una che lavora e l’altra disoccupata, non c’è altro modo che distribuire equamente le ore/lavoro disponibili. Tuttavia, se diminuisce il monte ore totale di lavoro, diminuisce anche il reddito totale disponibile, se il rapporto salario/tempo di lavoro – o se volete il salario medio per ora – resta immutato. Se accettiamo l’idea di lavorare meno per lavorare tutti, saremo comunque, mediamente, più poveri. Costretti a rimpiangere i bei tempi che furono. E sempre in preda alla sindrome luddista.

Ecco, dunque, che bisogna porre un vincolo al nostro slogan: lavorare meno, per lavorare tutti a parità di salario. Scendiamo da 40 a 36 ore e poi a 30 e poi a 20: ma sempre a parità di salario. Perché se il salario medio – o, meglio ancora, la disponibilità a comprare i beni prodotti – scende, i robot ci porteranno rapidamente a una crisi di sovrapproduzione. Avremo tante merci prodotte negli scaffali, reali o virtuali, ma nessuno avrà i soldi per comprarle. I beni creati senza fatica e a costi bassissimi non avranno chi li compra. E l’economia rinsecchirà.

a rischio di crisi ecologica

Se vogliamo che l’economia regga, occorre almeno mantenere se non aumentare i salari pur lavorando tutti sempre meno. E dedicandoci a quella che gli antichi Greci chiamavano eudemonia: il piacere del vivere. Che non è (solo) quello di starsene tutto il giorno a prendere il sole, ma (anche) quello di dedicarci ai piaceri dello spirito (la cultura, le arti creative, la ricerca).

È chiaro che, in una condizione del genere, lavorare sempre meno ma con lo stesso salario o addirittura con un salario superiore esporrebbe l’umanità a un altro tipo di crisi. Non economica, ma ecologica. Se i robot produrranno una quantità crescente di beni attingendo senza limiti alle risorse naturali (materia ed energia non rinnovabile), l’impatto uomo/robot sul pianeta sarebbe comunque devastante. D’altra parte già oggi – con una limitata presenza di robot – consumiamo molte più risorse naturali di quanto il pianeta Terra sia in grado di rigenerarne.

Ecco, dunque, che in un’economia a bassa intensità di lavoro umano ma a elevata produttività, grazie ai robot, per quanto equa (lavoro e salario sufficiente per tutti) dovrà porsi il problema della sostenibilità ecologica. Insomma, i robot dovranno produrre sempre meno beni materiali e tangibili per il consumo individuale, usando energia non rinnovabile, ma dovranno produrre sempre più beni immateriali e intangibili, usando sempre meno energia e comunque energia rinnovabile e carbon free, per un uso comune.

Riassumendo: la rivoluzione informatica e robotica, lasciata a se stessa, ci porta verso una penuria di lavoro e, quindi, di reddito. Verso una povertà diffusa. Ma il futuro, anche quello tecnologico, è aperto. Lo scenario può essere modificato. Lavorando tutti, lavorando meno a parità di salario e consumando sempre meno beni individuali tangibili e sempre più beni comuni intangibili.

condizioni di fattibilità

Tutto questo non è facile. E potrà avvenire solo a due condizioni. Da un lato, resistendo alla sindrome luddista e, anzi, accelerando la rivoluzione scientifica e tecnologica. Abbiamo bisogno non di meno, ma di più scienza. Abbiamo infatti bisogno di «fare sempre di più con sempre meno». Anche perché la popolazione umana, a fine secolo, conterà due o tre miliardi di persone in più rispetto all’attuale.

La seconda condizione è utilizzare le vie della democrazia per cambiare in profondità il modello di sviluppo economico. Dal modello imperante, in cui il mercato è il sovrano assoluto, a un modello inedito – non dobbiamo avere paura di chiamarlo di socialismo democratico, dove il mercato è solo uno strumento – fondato sulla costante redistribuzione del reddito e del lavoro e dalla estrema attenzione ai vincoli ambientali.

Non sarà facile. E questo nuovo modello sarà difficilmente realizzabile in un paese solo. Richiederà cambiamenti di stili di vita e una solidarietà internazionale di cui non c’è traccia all’orizzonte. Richiederà tempi ravvicinati che, allo stato, sembra impossibile rispettare. Ma, a quanto pare e salvo smentite, non abbiamo alternative.

Pietro Greco

——————————————-

In argomento su Aladinews, il breve saggio di Fernando Codonesu.

In argomento su Aladinews, il breve saggio di Fernando Codonesu.

———————-per correlazione—

Jennifer Nedelsky: lavoro “part time” per tutti.

- L’intervista.

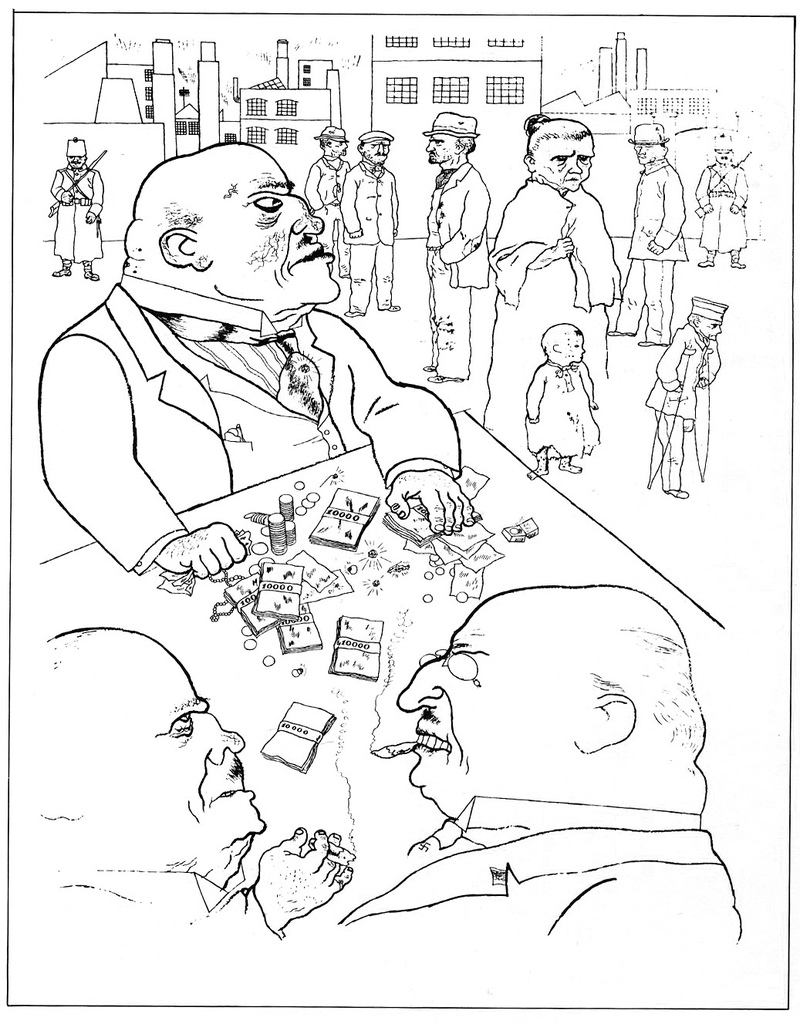

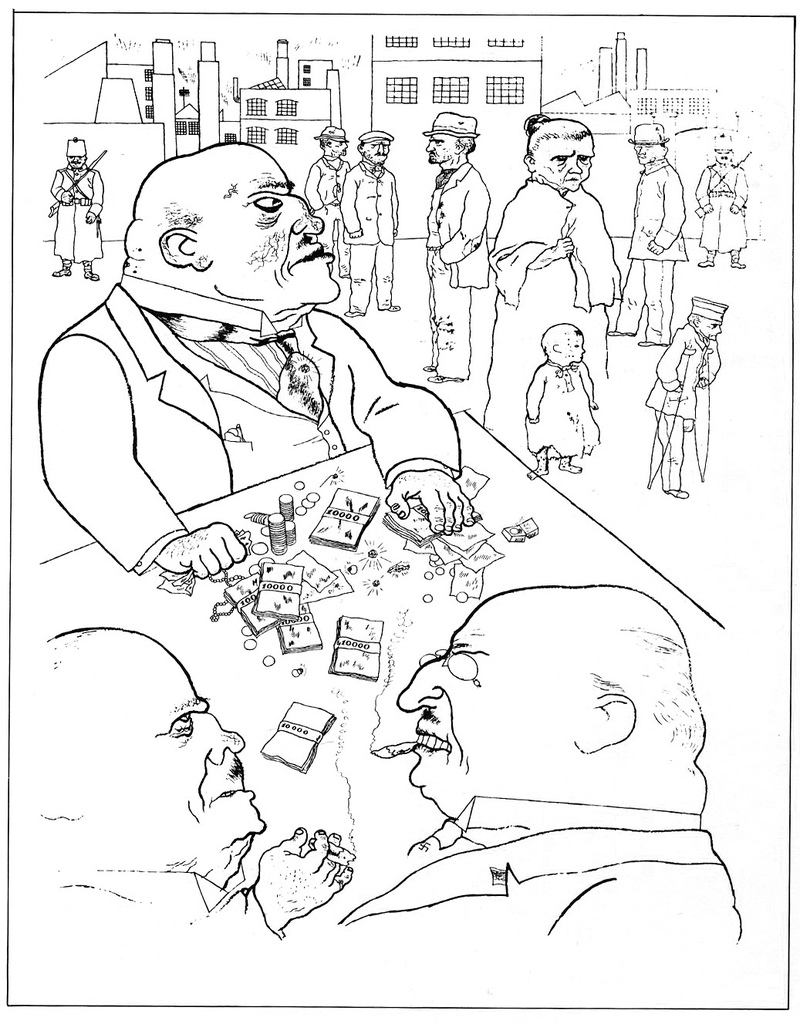

Concentrazioni pericolose

GRANDI CONCENTRAZIONI

non bastano tre musicisti per sfamare il mondo.

di Pietro Greco su Rocca

Con 66 miliardi di dollari, la tedesca Bayer ha comprato l’americana Monsanto. Con 45 miliardi di dollari la cinese ChemChina ha comprato la svizzera Sygenta. Con un’operazione da 130 miliardi di dollari, le statunitensi Dow Chemical e DuPont si fondano. E così tre sole grandi aziende controlleranno non solo il 63% dei semi e il 75% dei pesticidi di tutto il mondo, ma anche la gran parte dei fertilizzanti, degli strumenti usati in agricoltura, delle reti di distribuzione e persino delle attività commerciali interamente on-line. Questa concentrazione rappresenta una novità assoluta nella storia dell’agricoltura, perché trasforma definitivamente i semi da bene comune a bene appropriabile.

la rivoluzione verde

Il processo di concentrazione è legato allo sviluppo di un’agricoltura che, con la «rivoluzione verde» tra gli anni ’40 e gli anni ’70 del XX secolo, da pratica a carattere essenzialmente artigianale è divenuta pratica con un marcato carattere industriale. Ma ancora nel 1980 le aziende che producevano semi in tutto il mondo erano 7.000. E ancora pochi anni fa le prime 10 aziende del settore controllavano poco più di un terzo del mercato mondiale dei semi. Ora tre sole aziende controlleranno i due terzi di quel mercato.

Come ricordano Ioannis Lianos, Dmitry Katalevsky e Alexey Ivanov, del Dipartimento di Giurisprudenza del Centre for Law, Economics and Society (Cles) di Londra, in un rapporto pubblicato di recente, The Global Seed Market, Competition Law and Intellectual Property Rights: Untying the Gordian Knot, per secoli e, anzi, millenni gli agricoltori di tutto il mondo sono stati incentivati a conservare, riprodurre e rivendere ad altri agricoltori i loro semi. È stata questa libera circolazione che ha consentito all’agricoltura di moltiplicare la propria diversità.

Ora i diritti di proprietà intellettuale rischiano di limitare questa libera circolazione restringendo il flusso degli scambi di semi in un sottilissimo collo di bottiglia. I brevetti non sono una novità nei campi. I diritti di proprietà intellettuale sono stati esercitati già nell’Ottocento, quando è iniziato il processo di meccanizzazione e i primi trattori sono stati chiamati ad aiutare gli agricoltori nel loro duro lavoro. Il peso dei brevetti in agricoltura è aumentato a partire dal 1992, quando sono stati riconosciuti i diritti di proprietà intellettuale su una pianta modificata geneticamente. Ma, secondo i tre ricercatori inglesi di chiara origine russa, finora la proprietà intellettuale è stato un fattore di stimolo per la ricerca e l’innovazione anche in agricoltura. Ed è stato proprio questo riconoscimento di proprietà su idee applicate alle piante che ha determinato il cambiamento. Se all’inizio la «rivoluzione verde» si fondava essenzialmente sul settore pubblico, la possibilità di brevettare ha determinato il rapido emergere di un’industria privata dei semi. È vero che anche nel nuovo regime la produttività dei campi ha continuato ad aumentare, ma facendo pagare un costo sempre più alto sia i termini di indipendenza degli agricoltori sia in termini di riduzione della biodiversità nei campi.

Prima gli agricoltori innovavano sperimentando in proprio la creazione di piante più produttive. Poi un numero sempre più ristretto di aziende private ha avocato a sé il processo di innovazione, grazie a forti investimenti in ricerca, sottraendolo agli agricoltori. Questi ultimi sono diventati così dipendenti dai semi prodotti da altri. L’attenzione dei media in questi ultimi decenni si è concentrata sugli ogm (le piante geneticamente modificate) e sui presunti rischi sanitari e/o ecologici a essi associati. Facendo perdere di vista il processo più importante: la formazione di un oligopolio sempre più ristretto che controlla i semi. Tutti i semi, ogm e no.

rischio sociale ed economico dell’oligopolio

Oggi sappiamo che la tecnologia del Dna ricombinante non è un pericolo in sé. Il rischio associato alle piante geneticamente modificate non è diverso da quello associato a ogni altro tipo di nuove piante (e anche di vecchie). Per cui il rischio sanitario ed ecologico va valutato caso per caso, pianta per pianta. Mentre del tutto generale è il rischio – sociale, economico ed ecologico – dell’oligopolio ristretto che controlla tutti i tipi di semi.

Il rischio di natura sociale ed economico è chiaro: i contadini che dipendono dai semi di poche aziende vedono ridursi non solo la libertà di riprodurre i semi, di sperimentare e di farli circolare, ma anche il loro reddito. L’oligopolio può imporre, infatti, sia forti restrizioni all’uso dei semi sia prezzi dei semi stessi, dei pesticidi, dei fertilizzanti e di ogni altro strumento necessario, riducendo fortemente i margini di guadagno dei contadini. Col risultato che l’economia dei campi potrebbe produrre un numero sempre più ristretto di manager ricchi e un numero sempre più esteso di contadini poveri.