Risultato della ricerca: territorio intelligente

Oggi sabato 20 febbraio 2021

![]()

![]()

![]()

——————-Opinioni, Commenti e Riflessioni—————————————

M5S: espulsi (e non) per Grillo non contano niente

20 Febbraio 2021

Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

Ventun deputati del M5S sono stati espulsi dal gruppo alla Camera ieri, quinndici senatori il giorno prima. Si tratta dei deputati e senatori che a Palazzo Madama e a Montecitorio hanno votato contro o non hanno votato fiducia al governo Draghi, eccetto quelli che risultavano in missione. Un tempo queste si chiamavano purghe e di […]

———————————Un commento——

Franco Meloni

20 Febbraio 2021 – 09:55 [segue]

Francesco Casula e Vanni Tola sulla scuola in Sardegna: intervengono con differenti approcci e focalizzazioni. La crisi della scuola (poco sarda) in Sardegna. Ita faghere? Scuola e trasporti, non soltanto un problema di infrastrutture

I record della scuola sarda: prima nella dispersione scolastica.

I record della scuola sarda: prima nella dispersione scolastica.

di Francesco Casula

Nel campo dell’istruzione la Sardegna continua a detenere record poco invidiabili: è ancora al primo posto – come del resto negli anni scorsi – in Italia per dispersione scolastica, seguita dalla Sicilia e dalla Campania. La percentuale nell’isola è del 18% e Nuoro tocca il record con il 42,7% dei “dispersi”.

Gli studenti sardi sono più tonti di quelli italiani? O poco inclini allo studio e all’impegno? E i docenti sono più scarsi o più severi? Io non credo. Come non penso che svolgano più un ruolo determinante o comunque esclusivi, la mancanza o l’insufficienza delle strutture scolastiche (laboratori, trasporti, mense ecc.), anche se certamente influenzano negativamente i risultati scolastici.

E allora?

E allora i motivi veri sono altri: attengono alle demotivazioni, al senso di lontananza e di estraneità di questa scuola. Che non risulta né interessante, né gratificante, né attraente. La scuola italiana in Sardegna infatti è rivolta a un alunno che non c’è: tutt’al più a uno studente metropolitano, nordista e maschio. Dunque non a un sardo. E tanto meno a una sarda.

E’ una scuola che con i contesti sociali, ambientali, culturali e linguistici degli studenti non ha niente a che fare. Nella scuola la Sardegna non c’è: è assente nei programmi, nelle discipline, nei libri di testo, nell’organizzazione.

Provate a chiedere a uno studente sardo che esca da un liceo artistico, cosa conosce di una civiltà e di un’architettura grandiosa come quella nuragica, sicuramente fra la più significative dell’intero Mediterraneo; provate a chiedere a uno studente del liceo classico cosa sa della parentela fra la lingua sarda e il latino; provate a chiedere a uno studente di un Istituto tecnico per ragionieri e persino a un laureato in Giurisprudenza cosa conosce di quel monumentale codice giuridico che è la Carta de Logu di Eleonora d’Arborea. Vi rendereste conto che la storia, la lingua e la civiltà complessiva dei Sardi dalla scuola ufficiale è stata non solo negata ma cancellata. Permane una scuola monoculturale e monolinguistica, negatrice delle specificità, tutta tesa allo sradicamento degli antichi codici culturali e basata sulla sovrapposizione al “periferico” di astratti paradigmi e categorie che le grandi civiltà avrebbero voluto irradiare verso le civiltà considerate inferiori. Questa scuola ha prodotto in Sardegna, soprattutto negli ultimi decenni, giovani che ormai appartengono a una sorta di area grigia, a una terra di nessuno. Apprendono l’italiano a scuola ma soprattutto grazie ai media: ma si tratta di una lingua stereotipata, gergale, banale, una lingua di plastica, inodore, insapore e incolore. Ma una scuola monoculturale e monolinguistica produce effetti ancor più gravi e devastanti a livello psicologico e culturale. Da decenni infatti la pedagogia moderna più attenta e avveduta ritiene che la lingua materna e i valori alti di cui si alimenta siano i succhi vitali, la linfa, che nutrono e fanno crescere i bambini senza correre il gravissimo pericolo di essere collocati fuori dal tempo e dallo spazio contestuale alla loro vita. Solo essa consente di saldare le valenze e i prodotti propri della sua cultura ai valori di altre culture. Negando la lingua materna, non assecondandola e coltivandola si esercita grave e ingiustificata violenza sui bambini, nuocendo al loro sviluppo e al loro equilibrio psichico. Li si strappa al nucleo familiare di origine e si trasforma in un campo di rovine, la loro prima conoscenza del mondo. I bambini infatti – ma il discorso vale anche per i giovani studenti delle medie e delle superiori – se soggetti in ambito scolastico a un processo di sradicamento dalla lingua materna e dalla cultura del proprio ambiente e territorio, diventano e risultano insicuri, impacciati, “poveri” sia culturalmente che linguisticamente.

Di qui la mortalità e la dispersione scolastica.

Ite faghere? Cambiare radicalmente la didattica, i curricula, la stessa mentalità di docenti e dirigenti scolastici.

Per quanto attiene alla lingua sarda occorrerà finalmente partire dal dato – appurato scientificamente da tutti gli studiosi – che la presenza della lingua materna e della cultura locale nel curriculum scolastico non si configurano come un fatto increscioso da correggere e controllare ma come elementi indispensabili di arricchimento, di addizione e non di sottrazione, che non “disturbano” anzi favoriscono apprendimento e le capacità comunicative degli studenti, perché agiscono positivamente nelle psicodinamiche dello sviluppo.

Per decenni l’impegno politico-sindacale, nel migliore dei casi, è stato finalizzato esclusivamente alla risoluzione dei problemi strutturali (aule, laboratori, palestre) o a quello dei trasporti. O a quello del personale e degli organici. Si è invece trascurato del tutto una questione cruciale: la catastrofica situazione della didattica. E dunque dei contenuti e dei metodi di una scuola che risulta semplice e piatta succursale e dependence della scuola italiana.

Negli indirizzi operativi per gli interventi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna per contrastare la dispersione scolastica e innalzare la qualità dell’istruzione e le competenze degli studenti, la lingua sarda non viene neppure citata. Come se non esistesse alcun rapporto fra il fallimento scolastico, la scarsa preparazione e la questione del Sardo. Rapporto invece dimostrato inequivocabilmente da studiosi e pedagogisti come Maria Teresa Catte e la compianta Elisa Spanu Nivola. O come se la didattica fosse ininfluente per l’apprendimento e la formazione. Scrive a questo proposito il compianto Nicola Tanda, già professore emerito di Letteratura e Filologia sarda nell’Università di Sassari: “Nelle classifiche della scuola superiore il Friuli occupa la prima posizione e la Sardegna quasi l’ultima. Mi domando: c’è qualche connessione tra questi risultati e l’uso proficuo che essi fanno della specialità del loro Statuto?”.

——————————————

Scuola e trasporti, non è soltanto un problema di infrastrutture.

di Vanni Tola.

L’emergenza sanitaria di questo ultimo anno, l’esigenza di rincorrere ed arginare la pandemia per difendere la salute di tutti, ha limitato la nostra capacità di analizzare la realtà e di progettare un futuro migliore. Analizziamo la situazione scolastica in Sardegna. Il 24% dei giovani trai 18 e i 24 anni non ha un diploma. Il 28 % delle persone tra i 15 e i 29 anni non studia più, non lavora e non fa formazione professionale. Il 57,4 % dei residenti in Sardegna non va oltre la scuola dell’obbligo (50,1 la media nazionale). L’Unione Europea considera fisiologico il dato che un 10% della popolazione non abbia un diploma, questa percentuale, tra i residenti nel sud Sardegna raggiunge il 63,9%, il dato peggiore d’Italia. Nelle grandi città invece i valori relativi all’istruzione sono sostanzialmente più vicini alla media nazionale. Vogliamo cominciare a domandarci il perché? Vogliamo provare a individuare le cause e a pensare alle soluzioni del problema? Cominciamo dal problema del trasporto degli studenti verso gli istituti scolastici superiori. Non è soltanto un problema di scarsa disponibilità mezzi pubblici. Terminata la scuola media, la maggior parte dei giovani dei nostri paesi é “condannata” a vivere la poco invidiabile condizione del pendolarismo verso i centri più grandi, sedi degli istituti superiori. Significa, per un periodo di almeno cinque anni, doversi alzare molto presto, viaggiare su mezzi pubblici spesso indecenti e in condizioni non certo comode, frequentare le lezioni e tornare poi a casa quasi a metà pomeriggio con l’impegno, naturalmente, dei compiti e dello studio a casa. Pensate che per un giovane possa essere “attraente” questa offerta scolastica considerate anche le basse prospettive occupazionali che un diploma promette? Considerata la scarsa spendibilità nel mondo del lavoro di titoli di studio quasi mai direttamente collegati alle esigenze e alle richieste del mondo del lavoro? La tentazione alla rinuncia dello studio oltre la terza media é fortemente incentivata da questo stato di cose.

Proviamo invece a pensare al fatto che in tanti piccoli paesi, a causa dello spopolamento e di servizi sociali al limite della sopravvivenza, esistono centinaia di edifici di scuole della fascia dell’obbligo ormai abbandonate o sottoutilizzate che potrebbero ragionevolmente essere recuperate per realizzare sedi decentrate degli istituti superiori che attualmente esistono esclusivamente nelle grandi città. Ci vogliamo pensare seriamente alla possibilità di creare dei poli scolastici polivalenti nei paesi di medie dimensioni nei quali ospitare sezioni staccate dei diversi istituti cittadini? Non pensate che limitando il pendolarismo e garantendo migliori condizioni di vita per gli studenti oggi costretti al pendolarismo il loro interesse per lo studio potrebbe essere incrementato? Le potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione e un intelligente insegnamento a distanza potrebbero aiutare in tal senso. Studi sociologici e demografici da tempo evidenziano e denunciano i limiti ormai noti dell’inurbamento quasi forzato verso le grandi città e le città costiere. Indagini e ricerche che suggeriscono scelte politiche orientate al decentramento dei servizi nei territori anche nella prospettiva di favorire la riantropizzazione di aree geografiche in via di spopolamento e la rinascita di paesi altrimenti destinati a scomparire dalle carte geografiche nel giro di pochi decenni. Un problema immenso, difficile, complesso ma non per questo irrealizzabile che richiederebbe lo sforzo congiunto di università e centri di ricerca, un ceto politico capace e ambizioso, una mobilitazione generale e una rivalutazione delle esperienze positive in atto in tal senso. Perché non pensarci? D’altronde sembra essere questa l’indicazione di massima dell’Unione Europea contenuta nei nuovi programma di spesa per lo sviluppo.

————

Bisogno di Umanesimo

Come uscire dalla pandemia

LE NUOVE TECNICHE BASTANO A RIUMANIZZARE IL MONDO?

di Umberto Baldocchi.

———-

Su Chiesadituttichiesadeipoveri, 30 DICEMBRE 2020 / EDITORE / DICE LA STORIA /

Si parla sempre più spesso, in relazione al tanto atteso periodo post-Covid, dopo che l’esperienza pandemica ci ha fatto toccare con mano che la “mano invisibile” della globalizzazione non ci può salvare dai disastri, di un nuovo inizio, della impossibilità di un ritorno alla “normalità” che abbiamo conosciuto, della necessità di reinventare un mondo diverso nonché di costruire una società all’altezza delle sfide epocali, per la verità senza che si precisi meglio in cosa dovrebbe consistere questa diversità o questa novità. O meglio senza che si sciolga una ambiguità di fondo. Il presidente del Consiglio ha parlato di un “nuovo umanesimo” che metta al centro il valore dell’uomo e la promozione della dignità umana.

Ovviamente, se parliamo di finanziamenti che mirino ad un progresso “sostenibile, verde, digitale e inclusivo”, è possibile – non è garantito però – che questo sviluppo metta davvero al centro il valore dell’uomo e riesca a ricostruire una società fondata sulla promozione della dignità umana. E anche il riferimento alle tre P Persona Pianeta Prosperità, come nuovi obiettivi dell’era post Covid, fatto dal presidente del Consiglio, suggerisce l’idea di un nuovo umanesimo che sia un ritorno ai valori, certo in forme mutate, dell’Umanesimo classico, cui l’Italia aveva dato vita a suo tempo.

Ma su questo “nuovo inizio” e “nuovo umanesimo” ci sono in giro interpretazioni molto diverse, forse anche opposte, benché non tali in apparenza. Se il Covid-19 ha messo in luce la fragilità dell’essere umano e delle nostre società e se la persistenza del virus non ci permette ancora di uscire dalla fase del distanziamento sociale e non ce lo permetterà forse a lungo, si potrebbe configurare, sia pure in via emergenziale, un neo-umanesimo molto diverso da quanto sopra sostenuto. Un neo-umanesimo, plasmato dal lockdown, che si fondi non sulla ricostruzione della relazionalità umana, ma sul potenziamento tecnologico dell’individuo (scopertosi “piccolo” e ”fragile”) e del ”sistema” biotecnologico di cui il singolo è sempre più parte integrante, per costruire quella resilienza che permetta anche all’economia di funzionare. In fin dei conti sostenibilità, green economy, digitalizzazione e inclusività potrebbero essere anche più che compatibili con un potenziamento tecnologico dell’individuo singolo, connesso mediaticamente al contesto sociale, ma non con quella ricostruzione piena della relazionalità, senza mediazioni, che connota la persona nella dimensione umanistica. Si andrebbe invece nella direzione di un “umanesimo” post-umano, trans-umano o oltre-umano, compatibile con certe forme di lock-down, che potrebbe diventare una pratica da rinnovarsi di fronte ai rischi possibili. Di umano resterebbe solo il termine, però contraddetto dalla preposizione (post, trans o oltre).

Un neo-umanesimo non umano

Ed in effetti c’è un retroterra di riflessioni e iniziative che sembra suggerire proprio questa interpretazione del “nuovo” umanesimo. Il Grande Reset (o “grande riaggiustamento”) è un’iniziativa-parola d’ordine lanciata dal World Economic Forum – giugno 2020- così come l’annuncio di una quarta rivoluzione industriale fondata sulla fusione delle tecnologie e data come evento ormai in via di affermazione. Anzi come un evento non arrestabile. Che, per la verità non lascerebbe molto spazio all’umanesimo in senso proprio, fondata come questa “rivoluzione” è sul cosiddetto post-umanesimo cioè sul Digital, 5G, biotecnologia, nanotecnologia, Internet delle cose, robotica, intelligenza artificiale, biologia sintetica e simbiosi fra i vari organismi, ibridazione dell’uomo con le cose. Se agli strumenti si sostituiscono i sistemi di cui l’uomo è una semplice protesi – come osservava Ivan Illich – l’identità umana non potrà più essere quella dell’homo sapiens. L’uomo dovrà mutare. L’umanesimo nuovo avrà poco in comune con quello classico. Sarà un umanesimo inedito, si dice. Tanto inedito da essere un “non umanesimo” nei fatti.

Una riflessione su questo può essere agevolata dalla considerazione comparativa degli aspetti dell’altro GRANDE RESET storico, quello del 1348, quello dell’Europa dopo la grande pandemia della peste nera. Anche quell’evento fu vissuto all’epoca come evento insieme straordinario e provvidenziale, in quanto decisivo per mettere alla prova le strutture sociali su cui si reggeva la società dell’epoca. Ed anche allora quella “prova” aveva dato risultati inquietanti. La società, nonostante conoscesse da tempo immemorabile le pestilenze, non si trovò “preparata” a rispondere.

Lo sguardo lungo di Boccaccio

E nella letteratura italiana abbiamo un testo straordinario che documenta e illustra questo passaggio, il Decameron di Giovanni Boccaccio, che nella sua Introduzione descrive proprio la peste del 1348 a Firenze di cui l’autore era stato testimone oculare. Gli effetti della pandemia del 1348 erano stati anche per Boccaccio sconvolgenti ed “apocalittici”, in un certo senso. Basti dire che in quel contesto anche “la reverenda autorità delle leggi, così divine come umana era quasi caduta e dissoluta” (Decameron, Introduzione), la società si era destrutturata, la vita umana era regredita a caratteri mai visti di animalità.

Si trattava di rispondere, anche allora, alla destrutturazione sociale portata alla luce dalla pandemia, ma già carsicamente presente nel mondo medioevale, un mondo in cui le istituzioni di governo, l’Impero e la Chiesa erano in grave crisi da tempo, e forze nuove emergevano dal basso, alterando e modificando un ordine sociale che non riusciva a trovare un nuovo equilibrio. Dentro la società che si stava disgregando in effetti nasceva qualcosa di nuovo. Se l’Impero universale si disfaceva e la Chiesa non svolgeva più la sua funzione di guida morale – come Dante aveva già denunciato – nascevano però nuove compagini europee, si affermavano culture nuove, le armi pacifiche dei mercanti e banchieri dell’epoca, la lettera di cambio e il fiorino, unificavano o avvicinavano le diverse aree europee, scavalcando i poteri territoriali, e cominciavano a dare unità economica all’Europa e al Mediterraneo. Potremmo dire che la mercatura e il mondo bancario nascente, insieme allo spirito di impresa delle nascenti borghesie, erano le nuove “tecniche” che consentivano di riordinare e resettare la società. Ma, dopo la pandemia, le nuove tecniche potevano bastare a ri-umanizzare il mondo?

La “commedia umana” del Decameron ci dice una verità piuttosto diversa. Non si trattava solo di rivolgersi al nuovo spirito mercantile o di ricorrere alle nuove tecniche monetarie per accrescere la ricchezza e la sua circolazione, se si voleva davvero ri-umanizzare il mondo. Si trattava di “fare società” laddove c’era conflitto, contrapposizione, individualismo o isolamento, così come avevano fatto nel piccolo i dieci giovani fiorentini riunitisi nella villa campagnola per fuggire la peste. La moneta poteva servire certo a fare unità, ma poteva servire anche a dividere, a contrapporre, a negare valori di umanità, ad alterare la giustizia, il culto religioso e così via. Nella affollata galleria dei personaggi del Decameron accanto al mercante coraggioso che affronta i rischi del mare, il regno della “fortuna”, c’erano infatti, grazie al nuovo uso del denaro, anche l’usuraio o il notaio falsario, il predicatore ciarlatano, l’inquisitore falso e ipocrita, il prete astuto e opportunista.

Ci vuole qualcosa di più della tecnologia per “fare società”. Sono necessari ingegno e intelligenza, ma neppure essi bastano. L’ingegno e l’intelligenza possono servire ad avvicinare ed unire le persone, a superare le barriere di classe e quelle culturali, a far convivere le idee e le fedi diverse, a fronteggiare i rischi della vita sociale, iniziando da quelli sanitari. Come tante novelle del Decameron mostrano. Ma ingegno e intelligenza non bastano, per due motivi diversi. Prima di tutto non bastano perché l’uomo non è buono per natura, non può recuperare una sua presunta innocenza originaria. La persona umana può servirsi dell’ingegno e dell’intelligenza – che pure non è sapienza – in modi molto diversi, secondo una scala di valori che ha gradi molto diversi. L’ingegno può essere usato per migliorare la realtà, ma anche per ingannare gli altri, per prevaricare sugli altri, per affermare il proprio io contro gli altri, per usare strumentalmente gli altri nella beffa, può essere identificato con l’astuzia e la furbizia che danno vita ad una sorta di “epos” degli sciocchi che si credono astuti, i mille Calandrini che incontriamo sempre nelle vicende umane.

In secondo luogo ingegno e intelligenza non bastano perché ci vuole una forza addizionale che spinga all’azione. Non basta pensare ciò che è giusto, bisogna volerlo. E il pensare non include il volere, diversamente da quanto aveva pensato tutta la filosofia classica.

Ci vuole l’amore

Ci vuole quel trasporto umano, quella forza “…che sovrasta la tempesta e non vacilla mai, che è la stella guida di ogni barca perduta… che non è soggetta al tempo… che non muta in poche ore o settimane” ( William Shakespeare) e che si chiama comunemente “amore” in senso profondo.

Quel sentire cioè che sublima sentimenti e doti che sono naturali, che è presente a livelli diversi in ciascuno, ma si realizza pienamente solo nelle personalità più elevate spiritualmente. Se l’amore umano, specie nella sua versione fisica e sessuale, non è negato a nessuno, c’è però una amplissima gradazione della passione d’amore, che fa la differenza fra le persone. In Lisabetta da Messina, in Griselda, in Federigo degli Alberighi e in pochi altri casi l’amore si manifesta come forza che vince tutti gli ostacoli, qualcosa che è “forte come la morte”. Amor vincit omnia vale solo per questi casi. Ma questa forza, che pure è posseduta da pochi, pervade tutta la società e la umanizza. E’ allora forse un anacronistico ritorno alla società cortese e cavalleresca, che delinea una via d’uscita nostalgica e passatistica dalla crisi pandemica, come mi pare riconosca nella sua ipotesi interpretativa, sia pure circondata da cautela e da riserve autocritiche, Franco Cardini nella sua interessante “incursione” storico-letteraria entro il Decameron visto in relazione alla pandemia? (Franco Cardini, Le cento novelle contro la morte- Leggendo Boccaccio: epidemia, catarsi, amore, Roma, Salerno editrice, 2020). Forse no, forse è qualcosa di più o di diverso.

Forse Boccaccio è molto più consapevole della realtà storica e dei suoi condizionamenti, per poter pensare davvero ad un ritorno al passato. Semplicemente ha scoperto una sorta di regolarità sociologica, qualcosa che non tocca solo la sua epoca, e cioè ha scoperto che ingegno e razionalità, pur necessari, non bastano a umanizzare la società. Attraverso una dedizione, sostenuta da questo slancio misterioso, occorre ricostruire i legami profondi della fides che lega tra loro le persone e consente di “fare comunità” e quindi “fare società”, o di costruire gli essenziali “beni relazionali” per usare termini oggi più alla moda. In questo modo Boccaccio afferma le esigenze di un vero umanesimo, che può essere sì sostenuto, oltre che dall’ingegno, anche dalla tecnica (nel suo caso quella borghese e mercantile che aveva potuto conoscere e sperimentare personalmente nella sua giovinezza) ma non può essere surrogato da essa.

Come ci fa capire il DECAMERON, la vera e decisiva risposta alla crisi pandemica non fu e non poteva essere una risposta emergenziale. L’isolamento sociale rappresentato, nel racconto, dal rifugiarsi dei giovani in una villa della campagna toscana – in realtà quell’isolamento era concepito come un fenomeno temporaneo, e comunque non era un fenomeno di asocialità, ma uno strumento per ricostruire una nuova convivenza – non era la soluzione, che invece poteva trovarsi solo nel ricorso alle grandi risorse della cultura umanistica esplicitato dai contenuti delle cento novelle. Si trattava di contrastare la destrutturazione sociale, la degenerazione e il degrado che la “emergenza” pandemica aveva portato alla luce, ma non aveva creato; esse c’erano già, anche se nessuno o quasi le percepiva. La vera e decisiva risposta fu quindi, in un certo senso, il grande umanesimo italiano nella sua stagione rinascimentale, che elaborò un modello culturale che fu ed è ancora un essenziale referente unificante per l’ Europa di oggi.

Una lezione per oggi

Al disfacimento sociale e morale che si accompagna alla peste delineato all’inizio dell’opera, Boccaccio contrappone infatti il ricorso all’intelligenza umana impiegata su scala sociale ed ai legami affettivi profondi, con l’amore al suo punto più alto, i veri strumenti per contrastare la disumanizzazione emersa nella pandemia e per combattere il “rischio”, ovvero l’imprevedibilità delle vicende in cui l’uomo è inserito, da lui denominato “fortuna” e quindi anche il rischio pandemico. Sono elementi entrambi che consentono di abbracciare pienamente la complessità del reale (questo il senso profondo del “realismo” del Decameron, che riesce a rappresentare l’ideale continuità tra i cavalieri della spada, o dell’ingegno e dell’industria umana e gli altri uomini tutti calati e assorti nei loro istinti e nelle loro passioni, senza i quali la rappresentazione del reale sarebbe mutila) e quindi di evitare quella cecità della conoscenza che anche oggi ci rende tanto soggetti a errori ed illusioni. L’intuizione umanistica di Boccaccio è in modo sorprendente perfettamente adeguata anche e proprio alla realtà che ci troviamo oggi di fronte. Come ha osservato Edgar Morin “l’intelligenza parcellare, compartimentata, meccanicista, disgiuntiva, riduzionista, spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi, separa ciò che è legato, unidimensionalizza il multidimensionale. E’ un’intelligenza miope che il più delle volte finisce per essere cieca…. Così, più i problemi diventano multidimensionali [il Covid-19 oggi ne è un esempio], più si è incapaci di pensare la loro multidimensionalità; più progredisce la crisi, più progredisce l’incapacità di pensare la crisi; più i problemi diventano planetari, più diventano impensati. Incapace di considerare il contesto e il complesso planetario, l’intelligenza cieca rende incoscienti e irresponsabili…. Di fatto la falsa razionalità ossia la razionalizzazione astratta e unidimensionale, trionfa su tutte le terre… Da tutto ciò derivano catastrofi umane, le cui vittime e conseguenze, non sono riconosciute né contabilizzate, come lo sono invece le vittime delle catastrofi naturali… Il XX secolo ha generato progressi giganteschi in tutti gli ambiti della conoscenza scientifica, così come in tutti i campi della tecnica. Nel contempo ha prodotto una nuova cecità verso i problemi globali, fondamentali e complessi, e questa cecità ha prodotto innumerevoli errori ed illusioni. ”. (Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Milano, Cortina, 2001, p. 43, 44, 45,46).

[segue]

Auguri

Auguri di un Buon Anno e di Buon Lavoro per il nuovo Anno. Pace nel mondo!

Auguri di un Buon Anno e di Buon Lavoro per il nuovo Anno. Pace nel mondo!

IL CENSIMENTO

di Raniero La Valle

Care amiche ed amici,

al sopraggiungere di quest’anno 2021, quando Biden, Dio sa come, è presidente degli Stati Uniti, Conte è fortunosamente presidente del Consiglio in Italia, Johnson è il disastroso premier del Regno Unito e Angela Merkel, la donna tra i potenti che piange sui morti, è cancelliera della Germania federale, si deve fare un censimento di tutta la Terra, per dare a tutti il vaccino che li salvi dalla pandemia. È come il censimento che, secondo il racconto di Luca, Cesare Augusto ordinò che si facesse in tutto l’Impero, quando Quirino era governatore della Siria e nacque Gesù. Ma c’è una differenza. Quello di Augusto fu fatto per discriminare i cittadini non romani rispetto ai romani, mentre questo deve includere tutti. In quel tempo si pagava caro non essere cittadini romani: per esempio a Gesù costò essere giustiziato mediante la croce, supplizio a cui erano sottratti i Romani perché considerato troppo infamante per loro; a Paolo invece essere civis romanus fruttò potersi appellare a Cesare ed essere tradotto a Roma per esservi giudicato, anche se poi quella non apparve una così grande garanzia, se a Roma egli fu tenuto prigioniero e ucciso alla prima persecuzione utile.

Il fatto è che c’è censimento e censimento; a David fu rimproverato il suo perché era fatto solo per sapere di quanti uomini armati egli disponesse per la guerra, la Schindler list servì a salvare quanti più Ebrei dai lager, le liste anagrafiche sono usate spesso per escludere i poveri e negare il permesso agli stranieri, le mailing list rubate sul web servono ad ammassare consumatori.

Il censimento da fare oggi è invece sacrosanto, per la prima volta si deve fare in tutta la Terra per raggiungere tutti gli uomini e le donne di cui è preziosa la vita minacciata dal virus. Poveri e ricchi, come ha detto il papa, che il mercato sia d’accordo o no. Questo è stato il messaggio di Natale: “Gesù, è ‘nato per noi’: un noi senza confini, senza privilegi né esclusioni”. Contro il virus dell’individualismo, ha detto il papa, vaccini per tutti. “Non posso mettere me stesso prima degli altri, mettendo le leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra le leggi dell’amore e della salute dell’umanità. Chiedo a tutti: ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti: vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del Pianeta. Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi!”

Mai c’è stato, in tutto il messaggio natalizio, una distinzione tra chi fosse cristiano e chi cristiano non è, mai un minimo indizio che il papa pensasse ai “suoi”, o almeno ai credenti, e non a tutti. Queste “luci di speranza”, come egli ha chiamato i vaccini, “devono stare a disposizione di tutti”. Ormai il papa, che è conosciuto come il capo di una “cristianità”, sa di non essere mandato a una parte, a una selezione, a una Chiesa, sa che la sua udienza è per tutti, anche quando in piazza san Pietro o nell’Aula delle Benedizioni non c’è nessuno, in odio al contagio; ma sa anche perché, sa perché l’udienza deserta diventa comunione universale. La ragione è antica, ma la sua presentazione è nuova, mai si è predicato così, questa è la riforma della Chiesa e anzi delle religioni: è che il Padre ha reso tutti fratelli, tutti figli nel Figlio: “grazie a questo Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle”; ma, ha aggiunto il papa, deve essere “una fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è della mia famiglia, della mia etnia, della mia religione; è diverso da me ma è mio fratello, è mia sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni: fratelli tutti!”. Anche se non è della mia religione. E se la fraternità non arriva a tutti, perché si ferma sulla porta di Caino, occorre andare oltre e riconoscere l’altro come prossimo, e qui non ci sono più frontiere perché il prossimo, come lo identifica Isaia e poi il Samaritano fino all’enciclica “Fratelli tutti”, è colui che è “della mia stessa carne”: “una caro”, come tra l’uomo e la donna. L’unità umana, voluta dal Padre, scende dalle alture spiritualistiche, si fa nella carne.

Perciò il vaccino deve essere per tutti: ma può esserlo solo come un bene comune, come l’aria, l’acqua, il sole, non una merce che produrrebbe ricchezze sconfinate a pochi, e lascerebbe fuori milioni di censiti in tutta la Terra. Il papa ha osato dirlo, attentando al principio supremo del profitto, e subito il Corriere della Sera col suo Ernesto Galli della Loggia ha superato ogni remora, ha decretato che la Chiesa è finita, col suo Francesco non andrà lontano, non ha più ragione di esistere.

Per contro proprio a questo dovrebbe provvedere una Costituzione della Terra che riconosca il diritto universale alla salute e lo munisca di garanzie e di istituzioni operative efficaci. Se ci fosse voluta ancora una prova per dimostrare quanto questo nuovo passo della civiltà e del diritto sia necessario ed urgente, la pandemia l’ha fornita. Ma intanto, mancando ancora tali istituzioni, la fornitura dei vaccini a tutti deve avvenire per decisione unanime degli attuali poteri economici e politici. Lo faranno?

Anche se questo accadrà, quando l’ultimo vaccino sarà stato portato dall’esercito, resteranno da raggiungere le persone reali, non un corpo che scompare dal video, non un viso travisato da una maschera, non un distanziato sociale, ma un volto da riconoscere, da carezzare, da amare.

C’è una riflessione molto profonda di Umberto Baldocchi su come uscire dalla pandemia; dice che il distanziamento è come l’inferno, e che il virus è funzionale al nichilismo; non se ne esce con la tecnologia, ma con un più di umanesimo, secondo la lezione del Boccaccio e dell’umanesimo italiano dopo la peste del 1348. Ve la proponiamo (Le nuove tecniche bastano a riumanizzare il mondo?) come pure pubblichiamo un appello di “Camminare insieme” di Trieste (Non possiamo tacere) per fermare il genocidio del popolo dei migranti nel Mediterraneo:

Con i migliori auguri per il nuovo anno.

(Non possiamo tacere) per fermare il genocidio del popolo dei migranti nel Mediterraneo: Con i migliori auguri per il nuovo anno.

Newsletter n. 211 del 30 dicembre 2020 www.chiesadituttichiesadeipoveri.it”>

———

Come uscire dalla pandemia

LE NUOVE TECNICHE BASTANO A RIUMANIZZARE IL MONDO?

30 DICEMBRE 2020 / EDITORE / DICE LA STORIA / su chiesadituttichiesadeipoveri.

Oriente e Occidente. Riflessioni aspettando l’enciclica “Fratelli tutti”.

Il 3 ottobre 2020 Papa Francesco firmerà la nuova enciclica sulla fratellanza universale. Sarà una proposta all’Umanità per praticare l’unica via per la sua salvezza e insieme quella della Terra.

————————————————-

![]() Il 3 ottobre Papa Francesco sarà a Assisi, sulla tomba di San Francesco, per firmare la nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“. Quella che segue è solo una libera e breve riflessione su alcuni degli importanti concetti che il documento papale crediamo riproporrà magistralmente, sulla scia della Laudato sì‘, della dichiarazione di Abu Dhabi e, in generale, della consolidata Dottrina sociale della Chiesa, anche per aiutarci tutti ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze..

Il 3 ottobre Papa Francesco sarà a Assisi, sulla tomba di San Francesco, per firmare la nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“. Quella che segue è solo una libera e breve riflessione su alcuni degli importanti concetti che il documento papale crediamo riproporrà magistralmente, sulla scia della Laudato sì‘, della dichiarazione di Abu Dhabi e, in generale, della consolidata Dottrina sociale della Chiesa, anche per aiutarci tutti ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze..

———————————-

di Franco Meloni.

Il Dalai Lama e gli uomini dell’Occidente

Il Dalai Lama e gli uomini dell’Occidente

«Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto».

————-

Questa frase del Dalai Lama mi è tornata in mente leggendo il documento sulla Fratellanza umana, firmato da Francesco e dall’imam al-Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019 [nella foto], in particolare il passaggio che sotto riporto. In sintesi e pertanto in modo semplificato, vengono riconosciute le ragioni del reciproco vantaggio di un fecondo rapporto tra le due grandi Civiltà (Oriente e Occidente). Nelle “virtù” dell’Oriente personalmente leggo la possibilità per gli occidentali di praticare stili di vita propri degli orientali, ovviamente con opportuni adattamenti, per il superamento della situazione descritta in modo sferzante dal Dalai Lama. Mentre le “virtù” dell’Occidente vengono richiamate nella potenza scientifica e nella pratica dei valori della democrazia e dei diritti umani (la semplificazione in questo caso è mia). Strumenti e Valori che si propongono all’Oriente. È dunque evidente il vantaggio di un rapporto virtuoso di reciproca conoscenza, rispetto delle diversità e di integrazione. Utopie irrealizzabili? Io credo di no. Non si confondano le difficoltà con l’impossibilità! La via della Fratellanza, tracciata dal richiamato documento e che sarà rilanciata dalla nuova enciclica, appare come la più realistica per la salvezza del genere umano. In definitiva l’unica. Ne sono convinto.

—————————————-

(…) – Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura.

—————-————–

- In versione diversa anche su Giornalia.

—-———————————-

Approfondimenti.

———————————————-

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE

———————-

Luigi Accattoli, “Virus, solidarietà, Islam. L’enciclica di Francesco” (Corriere della sera). “‘Fratelli tutti’, Francesco firmerà la sua Enciclica il 3 ottobre ad Assisi” (vatican.news).

———————————————————————-

La priorità Scuola in Sardegna. Le proposte di ANCI Sardegna.

LA SCUOLA IN SARDEGNA

Nei giorni scorsi sia il Consiglio Regionale – attraverso la Commissione II presieduta dall’On.le Alfonso Marras – che la Giunta Regionale con l’Assessore alla PI On.le Andrea Biancareddu hanno attivato importanti iniziative sulla scuola in Sardegna.

La Commissione ha inaugurato un ciclo di audizioni per meglio comprendere le azioni da intraprendere nelle prossime settimane per definire un percorso chiaro che porti a un’affermazione, in materia scolastica, dei principi costituzionali (articoli 3 e 34 della Costituzione) e Statutari (articolo 5).

L’Assessore Andrea Biancareddu ha, molto efficacemente, inaugurato un metodo di coinvolgimento con l’apertura di un incontro tanto proficuo quanto serrato col sistema delle autonomie locali, i sindacati, le associazioni di insegnanti precari etc.

La Giunta Regionale, come correttamente riporta la stampa, non solo non ha intenzione di smantellare i programmi di Iscol@ o le strutture amministrative, ma ha fra i propri obiettivi quello di rafforzarli e migliorarli.

Anci Sardegna, in questo contesto collaborativo, ha voluto concorrere con un documento che ieri è stato trasmesso alla Commissione II del Consiglio Regionale e all’Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Qui sotto trovate gli elementi più importanti del nostro documento.

È una lettura un po’ lunga, ma forse vale la pena ragionare tutti insieme come comunità sarda perché sulla materia dell’istruzione (qui noi non tocchiamo l’istruzione universitaria che merita un capitolo a parte) serve il concorso di tutti e servono soprattuto regole che abbiano il “respiro” di almeno due legislature regionali.

Il Consiglio e la Giunta Regionale hanno dato disponibilità in tal senso e gliene diamo atto pubblicamente.

Emiliano Deiana

Presidente ANCI-Sardegna.

DOCUMENTO DI ANCI SARDEGNA SULLE POLITICHE DELL’ISTRUZIONE POST COVID19

[segue]

Oggi giovedì 4 giugno 2020

–

– ![]()

![]()

—————————Opinioni, Commenti e “Riflessioni, Appuntamenti—————————–

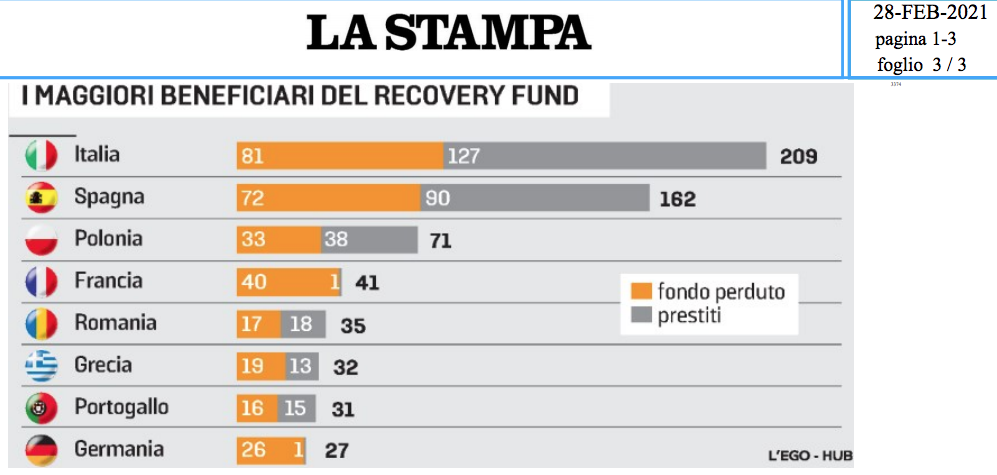

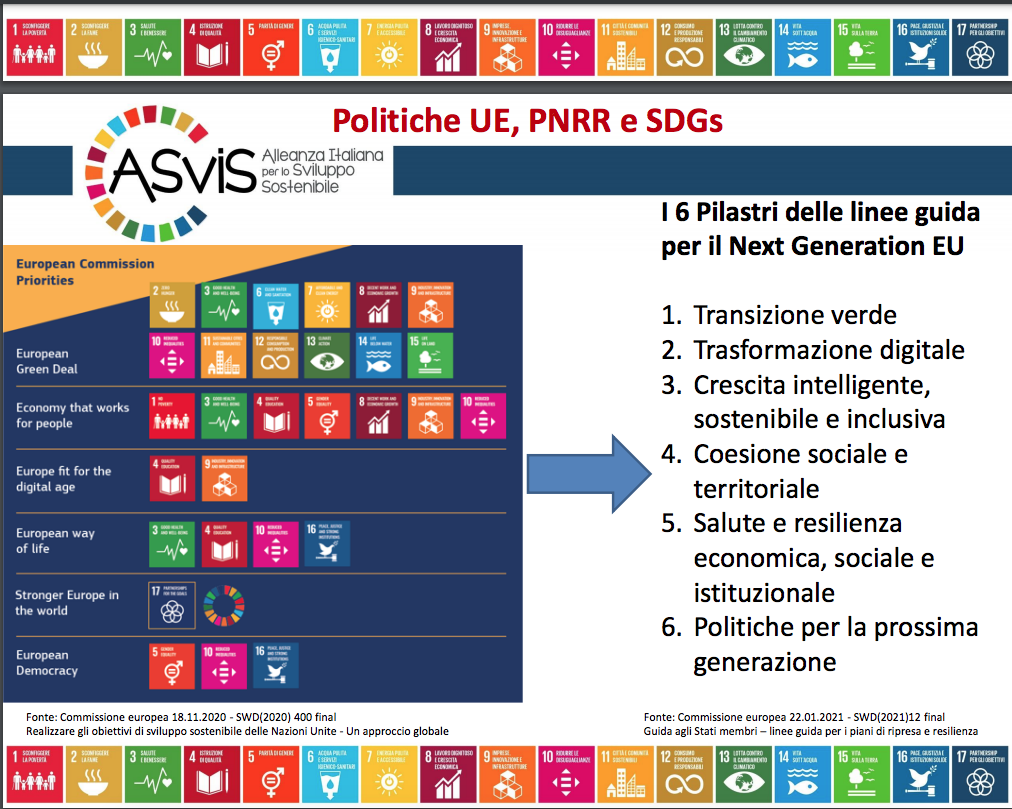

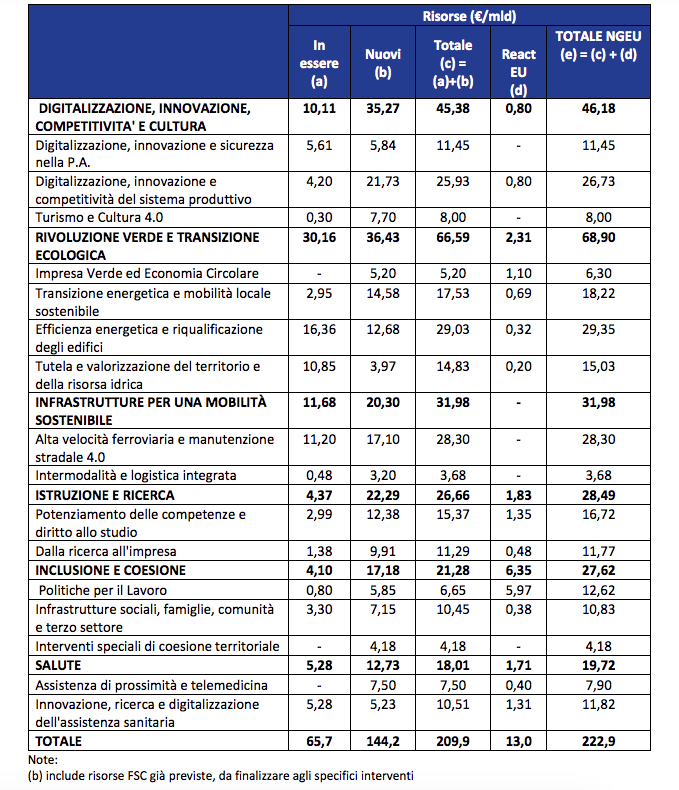

Ue. Bene gli interventi per fronteggiare la crisi ma insieme rivedere i trattati

4 Giugno 2020

Alfiero Grandi su Democraziaoggi.

La Presidente della Commissione Europea ha presentato al parlamento europeo il programma di interventi (nome originario recovery fund) per sostenere il rilancio dei sistemi economici messi in ginocchio dalla pandemia. Questi interventi che si aggiungono a quelli già decisi, sono una novità politica ed economica di rilievo e rilanciano l’Unione europea dando aiuti consistenti […]

———————————————-

A proposito di settanta giorni chiusi in casa. Intervista di Marcello Fois al prof. LUIGI GESSA

A proposito di settanta giorni chiusi in casa. Intervista di Marcello Fois al prof. LUIGI GESSA

Il lockdown? Ci ha resi ansiosi e aggressivi*

[segue]

Coronavirus. Pensare, analizzare, agire

Proponiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori il terzo contributo, a firma dello spagnolo Ángel Luis Lara, sociologo, sceneggiatore e professore di studi culturali presso la State University di New York, tradotto in italiano da Pierluigi Sullo*, condiviso dalle redazioni de il manifesto sardo, Democraziaoggi e aladinpensiero, nell’ambito dell’impegno comune che qui si richiama.

————————

Covid-19, non torniamo alla normalità. La normalità è il problema

di Ángel Luis Lara, in “il manifesto” del 5 aprile 2020

Nell’ottobre del 2016 i suini neonati degli allevamenti della provincia di Guangdong, nel sud della China, cominciarono ad ammalarsi per il virus della diarrea epidemica suina (PEDV), un coronavirus che colpisce le cellule che ricoprono l’intestino tenue dei maiali. Quattro mesi dopo, tuttavia, i piccoli suini smisero di risultare positivi al PEDV, anche se continuavano ad ammalarsi e a morire.

Come confermarono gli esami, si trattava di un tipo di malattia mai visto prima e che fu battezzata come Sindrome della Diarrea Acuta Suina (SADS-CoV), provocata da un nuovo coronavirus che uccise 24 mila suini neonati fino al maggio del 2017, precisamente nella stessa regione in cui tredici anni prima si era scatenata l’epidemia di polmonite atipica conosciuta come SARS.

Nel gennaio del 2017, nel pieno dello sviluppo dell’epidemia suina che devastava la regione di Guangdong, vari ricercatori in virologia degli Stati uniti pubblicarono uno studio sulla rivista scientifica “Virus Evolution” in cui si indicavano i pipistrelli come la maggiore riserva animale di coronavirus del mondo.

Le conclusioni della ricerca sviluppata in Cina furono coincidenti con lo studio nordamericano: l’origine del contagio fu localizzata, con precisione, nella popolazione di pipistrelli della regione.

Ma come fu possibile che una epidemia tra i maiali fosse scatenata dai pipistrelli? Cos’hanno a che fare i maiali con questi piccoli animali con le ali?

La risposta arrivò un anno dopo, quando un gruppo di ricercatori cinesi pubblicò un rapporto sulla rivista “Nature” in cui, oltre a segnalare al loro paese il focolaio rilevante di apparizione di nuovi virus ed enfatizzare l’alta possibilità di una loro trasmissione agli esseri umani, facevano notare come la crescita dei macro-allevamenti di bestiame avesse alterato le nicchie vitali dei pipistrelli.

Inoltre, lo studio rese chiaro che l’allevamento industriale ha incrementato le possibilità di contatto tra la fauna selvatica e il bestiame, facendo esplodere il rischio di trasmissione di malattie originate da animali selvatici i cui habitat sono drammaticamente aggrediti dalla deforestazione.

Tra gli autori di questo studio compare Zhengli Shi, ricercatrice principale dell’Istituto di virologia di Wuhan, la città da cui proviene l’attuale Covid-19, il cui ceppo è identico per il 96 per cento al tipo di coronavirus trovato nei pipistrelli per mezzo dell’analisi genetica.

Nel 2004, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Organizzazione mondiale della salute animale (Oie) e l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), segnalarono l’incremento della domanda di proteina animale e l’intensificazione della sua produzione industriale come principali cause dell’apparizione e propagazione di nuove malattie zoonotiche sconosciute, ossia di nuove patologie trasmesse dagli animali agli esseri umani.

Due anni prima, l’organizzazione per il benessere degli animali Compassion in World Farming aveva pubblicato sull’argomento un interessante rapporto. Per redigerlo, l’associazione britannica aveva utilizzato dati della Banca mondiale e dell’Onu sull’industria dell’allevamento che erano stati incrociati con rapporti sulle malattie trasmesse attraverso il ciclo mondiale della produzione alimentare.

Lo studio concluse che la cosiddetta “rivoluzione dell’allevamento”, ossia l’imposizione del modello industriale dell’allevamento intensivo legato ai macro-allevamenti, stava provocando un incremento globale di infezioni resistenti agli antibiotici, rovinando i piccoli allevatori locali e promuovendo la crescita delle malattie trasmesse attraverso alimenti di origine animale.

Nel 2005, esperti della Oms, della Oie e del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati uniti e il Consiglio nazionale del maiale di questo paese elaborarono uno studio nel quale si tracciava la storia della produzione negli allevamenti dal tradizionale modello delle piccole fattorie familiari fino all’imposizione delle macro-fattorie industriali.

Tra le sue conclusioni, il rapporto segnalava, come uno dei maggiori impatti del nuovo modello di produzione agricola, la sua incidenza nell’amplificazione e mutazione di patogeni, così come il rischio crescente di disseminazione di malattie.

Inoltre, lo studio notava come la sparizione dei modi tradizionali di allevamento a favore dei sistemi intensivi si stava producendo nella percentuale del 4 per cento l’anno, soprattutto in Asia, Africa e Sudamerica.

Nonostante i dati e gli allarmi, non si è fatto nulla per frenare la crescita dell’allevamento industriale intensivo.

Oggi, Cina e Australia concentrano il maggior numero di macro-fattorie del mondo. Nel gigante asiatico la popolazione degli animali allevati si è praticamente triplicata tra il 1980 e il 2010.

La Cina è il produttore di animali allevati più importante del mondo, e concentra nel suo territorio il maggior numero di “landless systems” (sistemi senza terra), macro sfruttamento di allevamenti in cui si affollano migliaia di animali in spazi chiusi.

Nel 1980 solo il 2,5 per cento degli allevamenti cinesi era costituito da questo tipo di fattoria, nel 2010 raggiungeva il 56 per cento.

Come ci ricorda Silvia Ribeiro, ricercatrice del Gruppo di azione su erosione, tecnologia e concentrazione (ETC), una organizzazione internazionale che si concentra nella difesa della diversità culturale e ecologica e dei diritti umani, la Cina è la fabbrica del mondo.

La crisi scatenata dall’attuale pandemia provocata dal Covid-19 rivela il suo ruolo nell’economia globale, particolarmente nella produzione industriale di alimenti e nello sviluppo dell’allevamento intensivo.

Solo la Mudanjiang Ciy Mega Farm, una fattoria gigante situata nel nord-est della Cina, che contiene centomila vacche la cui carne e il cui latte sono destinati al mercato russo, è cinquanta volte più grande della più grande fattoria bovina dell’Unione europea.

Le epidemie sono un prodotto dell’urbanizzazione. Quando circa cinquemila anni fa gli esseri umani cominciarono a raggrupparsi in città con una certa densità di popolazione, le infezioni poterono colpire simultaneamente grandi quantità di persone e i loro effetti mortali si moltiplicarono.

Il pericolo di pandemie come quella attuale si generalizzò quando il processo di urbanizzazione è diventato globale.

Se applichiamo questo ragionamento all’evoluzione della produzione di carne le conclusioni sono realmente inquietanti. In un periodo di cinquanta anni l’allevamento industriale ha “urbanizzato” una popolazione animale che prima si distribuiva in piccole e medie fattorie familiari. Le condizioni di affollamento di questa popolazione in macro-fattorie convertono ciascun animale in una sorta di potenziale laboratorio di mutazioni virali suscettibili di provocare nuove malattie e epidemie.

Questa situazione è tuttavia più inquietante se consideriamo che la popolazione globale di animali allevati è quasi tre volte maggiore di quella di esseri umani.

Negli ultimi decenni, alcune delle infezioni virali con maggiore impatto si sono prodotte grazie a infezioni che, oltrepassando la barriera delle specie, hanno avuto origine nello sfruttamento intensivo dell’allevamento.

Michael Greger, ricercatore statunitense sulla salute pubblica e autore del libro “Flu: A virus of our own hatching” (influenza aviaria: un virus che abbiamo incubato noi stessi), spiega che prima della domesticazione degli uccelli, circa 2500 anni fa, l’influenza umana di certo non esisteva.

Allo stesso modo, prima della domesticazione degli animali da allevamento non si hanno tracce dell’esistenza del morbillo, del vaiolo e di altri morbi che hanno colpito l’umanità da quando sono apparsi in fattorie e stalle intorno all’anno ottomila prima della nostra era.

Una volta che i morbi saltano la barriera tra specie possono diffondersi nella specie umana provocando conseguenze tragiche, come la pandemia scatenata da un virus dell’influenza aviaria nel 1918 e che in un solo anno uccise tra 20 e 40 milioni di persone.

Come spiega il dottor Greger, le condizioni di insalubrità nelle trincee della prima guerra mondiale sono solo una delle variabili che causarono una rapida propagazione del contagio del 1918, e sono a loro volta replicate oggi in molti dei mega-allevamenti che si sono moltiplicati negli ultimi venti anni con lo sviluppo dell’allevamento industriale intensivo.

Miliardi di polli, per esempio, sono allevati in questa macro-imprese che funzionano come spazio di contenimento suscettibile di generare una tempesta perfetta di carattere virale.

Da quando l’allevamento industriale si è imposto nel mondo, la medicina sta rilevando morbi sconosciuti e un ritmo insolito: negli ultimi trent’anni si sono identificati più di trenta patogeni umani, la maggior parte dei quasi virus zoonotici come l’attuale Covid-19.

Il biologo Robert G. Wallace ha pubblicato nel 2016 un libro importante per tracciare la connessione tra i modelli della produzione capitalista di bestiame e l’eziologia delle epidemie esplose negli ultimi decenni: “Big Farms Make Big Flu” (le mega-fattorie producono macro- influenze).

Alcuni giorni fa, Wallace concesse una intervista alla rivista tedesca Marx21, nella quale sottolinea una idea chiave: concentrare l’azione contro il Covid-19 su mezzi d’emergenza che non combattano le cause strutturali dell’epidemia è un errore dalle conseguenze drammatiche. Il principale pericolo che fronteggiamo è considerare il nuovo coronavirus come un fenomeno isolato.

Come spiega il biologo statunitense, l’incremento degli incidenti con virus, nel nostro secolo, così come l’aumento delle loro pericolosità, sono direttamente legati alle strategie delle corporazioni agricole e dell’allevamento, responsabili della produzione industriale intensiva di proteine animali.

Queste corporazioni sono così preoccupate per il loro profitto da assumere come un rischio proficuo la creazione e propagazione di nuovi virus, esternalizzando così i costi epidemiologici delle loro operazioni agli animali, alle persone, agli ecosistemi locali, ai governi e, proprio come mostra la pandemia attuale, allo stesso sistema economico mondiale.

Nonostante l’origine esatta del Covid-19 non sia del tutto chiara, essendo possibili cause dell’infezione virale tanto i maiali delle macro-fattorie quanto il consumo di animali selvatici, questa seconda ipotesi non scagiona gli effetti diretti della produzione intensiva di animali.

La ragione è semplice: l’industria dell’allevamento è responsabile dell’epidemia di influenza suina africana (ASP) che ha devastato le fattorie cinesi che allevano maiali l’anno scorso.

Secondo Christine McCracken, la produzione cinese di carne di maiale potrebbe essere crollata del 50 per cento alla fine dell’anno passato. Considerato che, almeno prima dell’epidemia di ASf nel 2019, la metà dei maiali che esistevano nel mondo veniva allevata in Cina, le conseguenze per l’offerta di carne di maiale sono state drammatiche, particolarmente nel mercato asiatico.

E’ precisamente questa drastica diminuzione dell’offerta di carne di maiale che avrebbe motivato un aumento della domanda di proteina animale proveniente dalla fauna selvatica, una delle specialità del mercato della città di Wuhan, che alcuni ricercatori hanno segnalato come l’epicentro dell’epidemia di Covid-19.

Frédéric Neyrat ha pubblicato nel 2008 il libro “Biopolitique des catastrophes” (biopolitica delle catastrofi), una definizione con la quale egli indica una maniera di gestire il rischio che non mette mai in questione le cause economiche e antropologiche, precisamente le modalità di comportamento dei governi, delle élites e di una parte significativa delle popolazioni mondiali in relazione alla pandemia attuale.

Nella proposta analitica del filosofo francese, le catastrofi implicano una interruzione disastrosa che sommerge il presunto corso normale dell’esistenza. Nonostante il suo carattere di evento, si tratta di processi in marcia che mostrano, qui e ora, gli effetti di qualcosa che è già in corso.

Come segnala Neyrat, una catastrofe sempre si origina da qualche parte, è stata preparata, ha una storia.

La pandemia che ci devasta disegna con efficacia la sua caratteristica di catastrofe, tra l’altro nell’incrocio tra epidemiologia e economia politica. Il suo punto di partenza è saldamente ancorato nei tragici effetti dell’industrializzazione capitalista del ciclo alimentare, particolarmente nell’allevamento.

Oltre alle caratteristiche biologiche intrinseche dello stesso coronavirus, le condizioni della sua propagazione includono gli effetti di quattro decenni di politiche neoliberiste che hanno eroso drammaticamente le infrastrutture sociali che aiutano a sostenere la vita. In questa deriva, i sistemi sanitari pubblici sono stati particolarmente colpiti.

Da giorni circolano nelle reti sociali e nei telefoni mobili testimonianze del personale sanitario che sta combattendo con la pandemia negli ospedali. Molti coincidono con la descrizione di una condizione generale catastrofica caratterizzata da una drammatica mancanza di risorse e di personale sanitario.

Come annota Neyrat, la catastrofe possiede sempre una storicità e dipende da un principio di causalità.

Dagli inizi del secolo, differenti collettivi e reti cittadine hanno denunciato il profondo deterioramento del sistema pubblico della salute che, per mezzo di una politica reiterata di sottrazione di capitali, ha condotto praticamente al collasso la sanità in Spagna.

Nella Comunidad (Regione) di Madrid, territorio particolarmente colpito dal Covid-19, l’investimento pro capite destinato al sistema sanitario si è andato riducendo in modo critico negli ultimi anni, mentre si scatenava un parallelo processo di privatizzazione. Sia la cura primaria come i servizi di urgenza della regione erano già saturi e con gravi carenze di risorse prima dell’arrivo del coronavirus.

Il neoliberismo e i suoi agenti politici hanno seminato su di noi temporali che un microorganismo ha trasformato in tempesta.

Nel pieno della pandemia ci sarà sicuramente chi si affannerà nella ricerca di un colpevole, si tratti di un capro espiatorio o di un furfante. Si tratta di certo di un gesto inconscio per mettersi in salvo: trovare qualcuno a cui attribuire la colpa tranquillizza perché depista sulle responsabilità.

Tuttavia più che impegnarsi nello smascherare un soggetto solo, è più opportuno identificare una forma di soggettivizzazione, ossia interrogarsi su uno stile di vita capace di scatenare devastazioni così drammatiche come quelle che oggi investono le nostre esistenze.

Si tratta senza dubbio di una domanda che non ci salva né ci conforta e meno ancora ci offre una via d’uscita. Sostanzialmente perché questo stile di vita è il nostro.

Un giornalista si è avventurato qualche giorno fa ad offrire una risposta sull’origine del Covid-19: “Il coronavirus è una vendetta della natura”. Al fondo non gli manca una ragione. Nel 1981 Margaret Thatcher depose una frase per i posteri che rivelava il senso del progetto cui lei partecipava: “L’economia è il metodo, l’obiettivo è cambiare l’anima”.

La prima ministra non ingannava nessuno. Da tempo la ragione neoliberista ha convertito ai nostri occhi il capitalismo in uno stato di natura. L’azione di un essere microscopico, tuttavia, non solo sta riuscendo di arrivare anche alla nostra anima, ma ha spalancato una finestra grazie alla quale respiriamo l’evidenza di quel che non volevamo vedere.

Ad ogni corpo che tocca e fa ammalare, il virus reclama che tracciamo la linea di continuità tra la sua origine e la qualità di un modo di vita incompatibile con la vita stessa. In questo senso, per paradossale che sembri, affrontiamo un patogeno dolorosamente virtuoso.

La sua mobilità aerea sta mettendo allo scoperto tutte le violenze strutturali e le catastrofi quotidiane là dove si producono, ossia ovunque.

Nell’immaginario collettivo comincia a diffondersi una razionalità di ordine bellico: siamo in guerra contro un coronavirus. Eppure sarebbe forse più esatto pensare che è una formazione sociale catastrofica quella che è in guerra contro di noi già da molto tempo.

Nel corso della pandemia, le autorità politiche e scientifiche dicono che sono le persone gli agenti più decisivi per arginare il contagio.

Il nostro confinamento è inteso in questi giorni come il più vitale esercizio di cittadinanza. Tuttavia, abbiamo bisogno di essere capaci di portarlo più lontano.

Se la clausura ha congelato la normalità delle nostre inerzie e dei nostri automatismi, approfittiamo del tempo sospeso per interrogarci su inerzie e automatismi.

Non c’è normalità alla quale ritornare quando quello che abbiamo reso normale ieri ci ha condotto a quel che oggi abbiamo.

Il problema che affrontiamo non è solo il capitalismo in sé, ma anche il capitalismo in me. Chissà che il desiderio di vivere non ci renda capaci della creatività e della determinazione per costruire collettivamente l’esorcismo di cui abbiamo bisogno.

Questo, inevitabilmente, tocca a noi persone comuni.

Grazie alla storia sappiamo che i governanti e i potenti si affanneranno a fare il contrario.

Non permettiamo che ci combattano, dividano o mettano gli uni contro gli altri.

Non permettiamo che, travolti una volta ancora dal linguaggio della crisi, ci impongano la restaurazione intatta della struttura stessa della catastrofe.

Benché apparentemente il confinamento ci abbia isolato gli uni dagli altri, tutto questo lo stiamo vivendo insieme.

Anche in questo il virus appare paradossale: si mette in una condizione di relativa eguaglianza. In qualche modo riscatta dalla nostra amnesia il concetto di genere umano e la nozione di bene comune. Forse i fili etici più efficaci da cui cominciare a tessere un modo di vita diverso a un’altra sensibilità.

————–

*Articolo pubblicato in italiano per gentile concessione dell’autore. Traduzione dal castigliano di Pierluigi Sullo. Edizione originale su El Diario.

————–

- La foto in testa all’articolo “luna nel mare di Santa Margherita” è di Gianni Loy.

—————————————-

Nota del traduttore (Pierluigi Sullo). [segue]

Fabbrica RWM di Domusnovas: da lavoro maledetto a lavoro benedetto

SULLA CRISI DELLA FABBRICA RWM

SULLA CRISI DELLA FABBRICA RWM

LA PROPOSTA DELLA CSS: LAVORIAMO INSIEME PER UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE E DURATURA.

LA Confederazione Sindacale Sarda-CSS fa appello al Governo Naz. le e Reg. le, alle forze politiche di maggioranza e opposizione, ai sindaci del territorio, ai sindacati, ai comitati

pacifisti ed ambientalisti, ai cittadini, ai lavoratori in primo luogo perché si uniscano le forze per trovare insieme una soluzione intelligente e duratura alla crisi in atto della fabbrica RWM di Domusnovas, superando la situazione attuale di emergenza per mirare ad una prospettiva possibile e duratura produttiva ed occupazionale per tutto il territorio del Sulcis.

Non è accettabile una posizione di netta chiusura alla riconversione di questa fabbrica, nata anch’essa da una ristrutturazione nella quale sono stati investiti importanti risorse pubbliche. [segue]

Uscire dal Capitalismo per il diritto al futuro

Il diritto al futuro contro il capitalismo della sorveglianza

Il diritto al futuro contro il capitalismo della sorveglianza

di Roberto Ciccarelli

Sbilanciamoci, 2 Luglio 2019 | Sezione: Apertura, Lavoro

Il plusvalore estratto dalla forza lavoro nel capitalismo delle piattaforme ha meccanismi che arrivano a condizionare l’identità personale. Analisi critica del libro, ancora non tradotto, di Shoshana Zuboff: “The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power”.

—————–

Shoshana Zuboff ha scritto un libro importante di filosofia politica e critica dell’economia politica digitale: The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power (Profile Books. pp. 691; L’epoca del capitalismo di sorveglianza: la lotta per un futuro umano sulla nuova frontiera del potere). È un libro necessario che racconta la storia terribile e urgente di cui siamo protagonisti e offre strumenti contro il nuovo potere. Considerato il fatto che non è stato ancora tradotto in italiano, propongo una guida al libro e una lettura critica delle cinque tesi principali.

0. Che cos’è il capitalismo della sorveglianza

1. Un nuovo ordine economico che configura l’esperienza umana come una materia prima gratuita per pratiche commerciali nascoste di estrazione, predizione e vendita;

2. una logica economica parassita nella quale la produzione delle merci e dei servizi è subordinata a una nuova architettura globale della trasformazione comportamentale degli individui e delle masse;

3. una minaccia significativa alla natura umana nel XXI secolo così come il capitalismo industriale è stato per il mondo naturale nel XIX e XX secolo;

4. una violenta mutazione del capitalismo caratterizzata da una concentrazione della ricchezza, conoscenza e potere senza precedenti nella storia umana; (…);

5. l’origine di un nuovo potere strumentale che afferma il dominio sulla società e presenta una sfida impegnativa alla democrazia di mercato (corsivo mio); (…)”. (p.1).

1. Il capitalismo della sorveglianza è un nuovo ordine economico che configura l’esperienza umana come una materia prima gratuita per pratiche commerciali nascoste di estrazione, predizione e vendita.

Il capitalismo di sorveglianza trasforma l’esperienza in “materiale grezzo gratuito”. Tale materiale è estratto da un corpo, descritto come una “carcassa”, è raffinato, reso intelligente e trasformato in dati comportamentali. È un processo di produzione che ha lo scopo di produrre un surplus comportamentale proprietario. Il surplus è ottenuto attraverso processi di manifattura avanzata conosciuti come intelligenza algoritmica ed è potenziato attraverso la realizzazione di prodotti predittivi finalizzati all’anticipazione di ciò che vogliamo o desideriamo. I prodotti non sono scambiati sul mercato tradizionale dei futures comportamentali. Di solito questi futures sono titoli finanziari, contratti standard, e quindi negoziabili, scambiati in borsa sulla base di scadenze e prezzi prefissati.

Il nuovo mercato assomiglia a un over the counter, espressione usata per indicare una negoziazione che si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali, anche se poi incide su di essi. Zuboff racconta la contrattazione dei futures comportamentali tra le piattaforme digitali e la vendita dei dati all’industria assicurativa, della biomedicina, della pubblicità, della telefonia e del marketing, della sorveglianza statale per l’ordine pubblico, per le politiche pubbliche del controllo sociale, per ogni forma di produzione a cominciare dalla manifattura industriale tradizionale. Gli immensi profitti realizzati da Google, Amazon, Apple, Facebook e tutte le altre aziende della Silicon Valley, i giganti cinesi Badu o Tencent, sono il prodotto di una delle economie più redditizie al mondo: le scommesse delle imprese e degli Stati sul comportamento futuro dei cittadini, dei consumatori e dei lavoratori e l’uso dei loro dati per aumentare i profitti sul mercato dei futures comportamentali. Il fatto che non esista una contrattazione tradizionale, innanzitutto tra i produttori diretti dei comportamenti e le aziende che estraggono e raffinano i dati, rende questa operazione arbitraria e speculativa.

Questo mercato non è a somma zero perché rappresenta un profitto tendenzialmente infinito il cui unico limite è la tecnologia attuale. Si spiega così l’inesauribile corsa al superamento di questi limiti attraverso enormi investimenti sull’innovazione. Ciò che conta è la creazione di un effetto hype attraverso l’annuncio di un nuovo prodotto o l’aggiornamento di quelli esistenti. Tale effetto “pubblicitario” è necessario per creare un orizzonte di attesa tra gli investitori, oltre che tra i consumatori. Senza questa attesa fibrillante non esiste nè l’innovazione, né il collocamento dei futures comportamentali. Tanto più è profilabile oggi un comportamento umano, tanto più redditizio sarà per i suoi speculatori domani. Per questa ragione l’orientamento del comportamento è il sacro graal della bioeconomia tecnologica e finanziaria. Conoscere ciò che un individuo vuole, pensa o agisce è fondamentale per accumulare nuovi fondi di investimento e finanziare la trasformazione dei comportamenti in dati commerciabili. Tale attività previsionale è tendenzialmente infinita perché sono infinite le azioni e le relazioni da cui è possibile estrarre un surplus. Sulla base di quello già estratto, è sempre possibile creare uno nuovo. I prodotti predittivi creati indicano l’esistenza di sviluppi ulteriori perché gli esseri umani non finiscono mai di pensare, agire e creare relazioni.

L’economia dei surplus comportamentali non mira solo a soddisfare una domanda preesistente, ma a creare una nuova domanda e a farla riconoscere come naturale a chi ignora l’esistenza stessa della propria domanda. Questa è la principale innovazione realizzata da Google – il vero oggetto di indagine di Zuboff: “Google ha scoperto il modo per tradurre le interazioni non di mercato con i suoi utenti in un materiale grezzo eccedente finalizzato alle transazioni di mercato con i suoi veri clienti: i pubblicitari” (p. 93). È questo avanzamento tecnologico che ha permesso a questa azienda, come a tutte le altre digitali, di convertire i loro investimenti in rendita. Questo ha cambiato il rapporto con gli investitori che hanno realizzato la possibilità di rendere monetizzabili i loro capitali di ventura. È stata l’invenzione del XXI secolo: il motore di ricerca di Google è un mezzo di produzione che allena i suoi utenti ad alimentare le capacità predittive dell’intelligenza artificiale. Google va considerata sia come un’interfaccia tra i pubblicitari e gli investitori finanziari, sia come un’interfaccia tra gli utenti che lavorano e i suoi algoritmi che li rendono produttivi per l’economia finanziaria in cui, senza saperlo, sono inseriti. Google non vende dati personali, ma previsioni su ciò che sentiamo, pensiamo, facciamo, scrive Zuboff. La vendita si basa sull’idea che l’essere umano sia prevedibile, quantificabile, regolabile. Ciò avviene attraverso la definizione delle variabili di un comportamento che permette di ridurre i rischi di chi scommette sulla loro ripetizione. Questa operazione è fondamentale per chi deve vendere una polizza assicurativa, un farmaco, un’automobile, un corso universitario oppure un partito, un sito o un giornale. Un attore economico interessato a scambiare qualsiasi cosa non potrà mai più fare a meno di una simile tecnologia per commerciare un prodotto e scommettere sulla fortuna della propria impresa. E così faranno i singoli individui per programmare la loro esistenza.

Il ciclo economico del surplus comportamentale è così composto: gli utenti delle piattaforme digitali sono trasformati in mezzi di produzione che fabbricano le previsioni sui loro comportamenti. Questi prodotti sono venduti ai clienti sui nuovi mercati dei futures comportamentali. .Questi futures corrispondono a una commodity, il dato, che si aggiunge a quelli tradizionali del grano, oro, metalli, caffè. È su questa merce che gli investitori che finanziano la produzione di servizi predittivi e ottengono in cambio rendimenti che crescono proporzionalmente con il successo di tali servizi. Questa attività finanziaria non corrisponde a una valuta o un indice borsistico, ma condiziona il valore in borsa delle aziende che li creano. I capitalisti della sorveglianza possiedono aziende finanziarie, oltre che tecnologiche. Il ciclo produttivo rende evidente l’intreccio tra la produttività dell’industria finanziaria e la finanziarizzazione dell’industria tecnologica. La base comune di questa industria è il comportamento degli utenti delle piattaforme digitali e le loro relazioni con la produzione e la riproduzione della società. La tecnologia è politica perché offre strumenti per potenziare il controllo, migliorare la previsione e indirizzare la decisione sulla vita delle persone.

Presto, o tardi, come in Cina con il sistema dei crediti sociali, gli Stati perfezioneranno l’analisi predittiva dei big data al mercato del lavoro in un sistema di governance basata sui numeri per gestire la condizione di occupabilità attraverso la politica delle risorse umane (case management); digitalizzare la politica attiva del lavoro che opera nell’incontro (matching) tra domanda e offerta in un sistema di intermediazione labor exchange; creare profilazioni e rating reputazionali dei lavoratori e dei centri per l’impiego; creare il lavoro digitale dei beneficiari che operano tramite applicazione; valutare gli individui in base alla capacità di autoregolazione in un processo di selezione e produzione; aumentare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro; incide sulla domanda aggregata. Questo è il progetto del cosiddetto “reddito di cittadinanza” dei Cinque Stelle in Italia, in realtà un sussidio pubblico vincolato al lavoro e alla mobilità obbligatori mediati da una piattaforma digitale. Chi desidera comprendere questo sistema può leggere il libro di Shoshana Zuboff. Questi sistemi non sono il risultato di un’imposizione. Al contrario, sono i prodotti di un sottile gioco tra necessità e desiderio.

2. Il capitalismo di sorveglianza è una logica economica parassita nella quale la produzione delle merci e dei servizi è subordinata a una nuova architettura globale della trasformazione comportamentale degli individui e delle masse.

“Le invenzioni di Ford hanno rivoluzionato la produzione. Quelle di Google hanno rivoluzionato l’estrazione” (p.87). Questa estrazione avviene in maniera unilaterale, dissimulata e falsificata. Non si tratta più di estrarre i dati da un materiale informatico (il data mining), ma di estendere l’attività di estrazione all’intera esperienza umana (reality mining, p. 422) attraverso il ricorso a soluzioni sociometriche come l’analitica della popolazione (people analytics, p. 424). Da un principio di organizzazione del mercato passiamo così a una scienza del governo che rende produttiva l’esistenza di una popolazione e, teoricamente, di ogni individuo. In questa prospettiva, l’imperativo estrattivo è funzionale a una politica più ampia di quella delle imprese della Silicon Valley.

Diversamente da altre epoche del capitalismo, quello della sorveglianza è fondato su un ciclo di accumulazione continuo che non avviene una sola volta per tutte. L’accumulazione dipende dallo sviluppo in tempo reale della vita stessa degli esseri umani intermediata dalle piattaforme digitali. Questa descrizione coincide con quella del filosofo e geografo David Harvey secondo il quale ci troviamo in un sistema di accumulazione attraverso l’esproprio. L’esproprio consiste nel sottrarre una serie di beni a costo vicino allo zero. Il capitalista vince quando riesce a guidare tale processo in territorio nuovi e indifesi. È quello che ha fatto il capitalismo di sorveglianza. Il suo scopo è trasformare l’esperienza umana in surplus comportamentale sul quale il soggetto non ha alcun controllo. Tale surplus è considerato una merce fittizia, la quarta dopo la terra, il lavoro e la moneta secondo la tassonomia di Karl Polanyi (p.100).

L’espropriazione avviene attraverso la colonizzazione degli spazi di vita non commerciabili e la loro trasformazione in una vita capitalistica. Con una differenza: questo processo è continuo, include ogni azione, indipendentemente dai limiti spazio-temporali in cui è inserita. È il soggetto ad adattarsi, abituarsi e performare l’identità necessaria per rendere automatico il suo comportamento. Volontariamente si mette al servizio di un’economia algoritmica che mira a condizionare la sua forma di vita. Per questo il capitalismo di sorveglianza va inteso come un’economia parassita. Attraverso la progressiva colonizzazione del soggetto da parte del potere strumentale digitale si costruisce la mentalità e il comportamento produttivo secondo i criteri stabiliti. Non è soltanto uno sfruttamento praticato da un potere esterno, ma è l’adesione inconscia, e via via sempre più strategica, da parte del soggetto rispetto a ciò che lo sfrutta e nel quale intravede tuttavia l’unico orizzonte possibile. Se prima era estranea allo sfruttamento, ora lo considera la propria natura. Le piattaforme digitali sono uno straordinario strumento di trasformazione dell’individuo in capitale umano senza tra l’altro renderlo del tutto cosciente del valore acquisito da tale capitale sul mercato dei futures comportamentali. Come un parassita, questa economia occupa il corpo e lo trasforma.

L’“architettura globale” di questo sistema è ispirata a un’“economia di scopo”: l’estensione colossale dell’attività di estrazione del valore dal virtuale al reale hanno una duplice funzione: da un lato, addestrano l’Io, l’umore, le emozioni e la personalità alla nuova disciplina performativa; dall’altro lato, cambiano il mondo in cui vive il performer in un ambiente tecnologico e interconnesso capace di favorire la raccolta e la produzione di nuovi dati (p.201). Obiettivo del potere strumentale è intervenire in maniera diretta, e senza mediazioni, sulle azioni delle persone al fine di valutarle, premiarle o punirle affinché seguano autonomamente gli obiettivi che permettono alla macchina di aumentare il suo valore. Secondo obiettivo: rendere certa l’esecuzione e la programmazione dei comportamenti.

L’imperativo estrattivo è accompagnato da quello predittivo (p.203). Tutto dev’essere prevedibile e calcolabile, l’incertezza e il rischio vanno costantemente ridotti alla computazione – “l’utopia della certezza”, p. 398. Il soggetto va trasformato in uno strumento umano. Lo può diventare solo se si convince liberamente che l’automazione dei comportamenti coincide con la libertà assoluta. In questa forma paradossale della libertà – libero è colui che è strumento in mano ad un altro – emerge la principale caratteristica della libertà neoliberista definita da Michel Foucault come libertà liberogena: produce libertà e la distrugge in nome della sicurezza. Una contraddizione in termini: un essere umano è libero quando la sua libertà è funzionale alla creazione del controllo sulla sua vita.

3. Il capitalismo della sorveglianza è una minaccia significativa alla natura umana nel XXI secolo così come il capitalismo industriale è stato per il mondo naturale nel XIX e XX secolo.

Questa critica all’economia comportamentale del capitalismo di sorveglianza si ferma alla constatazione per cui il soggetto produttore di dati è un capitale umano e non una forza lavoro. Zuboff dà per scontato che la natura umana coincida con un’essenza, e che questa essenza dev’essere restituita alla sua autenticità, mettendo fine allo sfruttamento di cui la natura umana è vittima. Questa “essenza” è un’idea astratta unica per tutto il genere umano che si riproduce in ogni individuo ed resta identica a se stessa. Zuboff sembra così presupporre che senza il capitalismo della sorveglianza, o comunque con un capitalismo diverso, la natura umana possa essere restituita a un ordine più simile all’essenza dell’essere umano. Così non può essere perché tutto il capitalismo, e non solo la forma specifica di quello di sorveglianza, ha trasformato questa natura nella propria forma ideale e nega l’idea di un’essenza presupposta alle sue manifestazioni storiche. Dietro la natura alienata non esiste un’essenza umana incontaminata, ma i rapporti sociali e di produzione.

Evocare l’esistenza di una natura umana significa accreditare la tesi dei teorici neoliberali secondo i quali il capitale umano esprime la personalità del soggetto. In questo modo la natura umana coincide con ciò che la sfrutta: il capitale (umano). Per evitare questi esiti paradossali è necessario descrivere diversamente ciò che il capitalismo della sorveglianza sfrutta e ciò che permette di superare tale sfruttamento.

La risposta la troviamo nella filosofia della forza lavoro. Per Karl Marx la forza lavoro è un doppio: da un lato, è la capacità di lavoro venduta sul mercato in cambio di un salario; dall’altro lato, è la facoltà di produrre i valori d’uso incarnati nella “personalità vivente” e nella “corporeità” di ogni donna e uomo. Questa contraddizione in atto rende straordinariamente mutevole la vita dell’essere umano, soggetta a nuovi conflitti sconosciuti nelle epoche precedenti, a cominciare da quello tra capitale e lavoro che inizia sin dalla definizione della sua forma di vita. Quando allora sentiamo dire che il capitale umano oggi consiste nel produrre i dati e che questi dati sono il nuovo petrolio estratto dalle persone proviamo a rispondere che a questa convinzione sfugge l’idea che forza lavoro, in quanto facoltà, può produrre anche i dati, ma non è riducibile alla mera capacità di produrre una sola merce.