Editoriali

Rocca e’ online

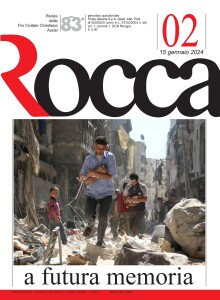

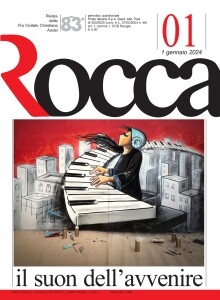

Venti di guerra continuano a percorrere tre tra il mondo portando morte, distruzione, catene di odio seminate per le generazioni future. Fiorisce il commercio delle armi e ci si dota di leggi per nasconderlo. Ritorna l’idea nefasta e storicamente falsificata del si vis pacem para bellum. Insomma a sopravvivere oltre l’ideologia del libero mercato come longa manus capace di governare il mondo verso magnifiche sorti e progressive, torna con forza la sua speculare sorella, secondo la quale la sicurezza si realizza blindandosi tutti dentro la corazza d’acciaio di sistemi d’armi sempre più sofisticati, letali, costosi. Ringraziamo Amaro Rafael De Charvalho (Amaro della Quercia) per l’opera che ci ha consentito di utilizzare per la nostra copertina e salutiamo con lui Alberto Maggi e Ricardo Perez Marquez che animano l’esperienza preziosa e amica del Centro Studi Biblici “Giovanni Vannucci” di Montefano (Mc). L’immagine ci restituisce con grande e drammatica forza la disperazione, il dolore e insieme la volontà di vita a Gaza e nelle altre zone di guerra. Una guerra che ormai e sempre più uccide i civili, le donne che danno e curano la vita, i vecchi nella stagione del loro riposo e soprattutto i bambini ammazzati o mutilati mentre proteggono i loro amici animali o i loro giocattoli animati.

Venti di guerra continuano a percorrere tre tra il mondo portando morte, distruzione, catene di odio seminate per le generazioni future. Fiorisce il commercio delle armi e ci si dota di leggi per nasconderlo. Ritorna l’idea nefasta e storicamente falsificata del si vis pacem para bellum. Insomma a sopravvivere oltre l’ideologia del libero mercato come longa manus capace di governare il mondo verso magnifiche sorti e progressive, torna con forza la sua speculare sorella, secondo la quale la sicurezza si realizza blindandosi tutti dentro la corazza d’acciaio di sistemi d’armi sempre più sofisticati, letali, costosi. Ringraziamo Amaro Rafael De Charvalho (Amaro della Quercia) per l’opera che ci ha consentito di utilizzare per la nostra copertina e salutiamo con lui Alberto Maggi e Ricardo Perez Marquez che animano l’esperienza preziosa e amica del Centro Studi Biblici “Giovanni Vannucci” di Montefano (Mc). L’immagine ci restituisce con grande e drammatica forza la disperazione, il dolore e insieme la volontà di vita a Gaza e nelle altre zone di guerra. Una guerra che ormai e sempre più uccide i civili, le donne che danno e curano la vita, i vecchi nella stagione del loro riposo e soprattutto i bambini ammazzati o mutilati mentre proteggono i loro amici animali o i loro giocattoli animati.

La via della guerra e del riarmo uccide in molti modi: distruggendo persone e cose (e quante macabre riunioni per posizionarsi bene alla roulette esclusiva della ricostruzione); seminando odio e rancore che solitamente definiamo bestiali ma che in realtà nessuna bestia prova ma che possono essere solo tragicamente umani; creando povertà con la concentrazione di grandi risorse verso le spese militari. Per le quali non ci sono mai i vincoli di bilancio che limitano gli investimenti per la salute, l’istruzione, il sostegno a chi sopravvive ai limiti della miseria.

Di fronte a ciò è veramente necessario che la richiesta di cessate il fuoco e di vie negoziali sia sospinta da una decisa e ampia mobilitazione nonviolenta contro l’aumento delle spese militari, per la loro trasparenza, per la ricostruzione di una grammatica della pace, capace di garantire buon vivere e sicurezza assai più delle armi. D’altra parte quanto più gigantesca si fa la sproporzione delle forze tanto più la via della nonviolenza diventa quella attraverso cui i popoli possono far sentire la propria voce e far pesare il proprio bisogno di pace, di libertà e di uguaglianza. Parole desuete, vecchie bandiere da ritirar su dalla fanghiglia ideologica in cui erano state abbandonate.

Dentro questo difficile orizzonte si può rilanciare una forte stagione europeista, secondo l’ispirazione immaginata a Ventotene nel periodo nero delle dittature e del suicidio di questo antico continente. Pensare un’Europa che in crescente autonomia sia tra i protagonisti del mondo multipolare che già si delinea. Numerosi, autorevoli contributi, approfondiscono in questo numero i temi qui appena accennati.

*

In Italia si accresce lo stillicidio di morti sul lavoro, a Firenze e in ogni parte del Paese. Soprattutto ma non solo nel settore dell’edilizia. Di solito alla base vi è una feroce logica di sfruttamento, di lavoro nero, di evasione contributiva, di risparmio sui presidi di sicurezza. I controlli quasi non ci sono. La medicina del lavoro è pressoché morta. I subappalti a cascata fanno il resto. E alla fine nessuno paga, le aziende peggiori competono slealmente con quelle migliori. Gli immigrati “cattivi” diventano buone risorse da fatica e da schiavitù. Se compiono reati bisogna metterli dentro e buttar via la chiave si dice, se i reati li compiono imprenditori nostrani senza scrupoli facendoli lavorare in scarsa sicurezza e pochi soldi, ciccia. Tutto ciò è parte di una generale svalutazione del lavoro, in particolare di quello operaio e produttivo. E sarebbe ora che chi pensa di rappresentarlo si desse una mossa, imponendo con la lotta (e come se no?), misure efficaci e controlli severi. Le proposte ci sono, per ora manca la volontà.

*

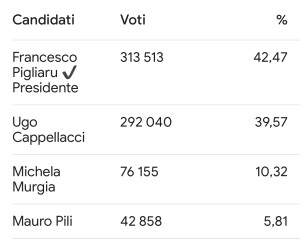

Ultime dalla Sardegna. Su populu sardu ha deciso di cambiare. Una scelta coraggiosa l’elezione di una donna, competente, combattiva. Un segnale pesante per il centralismo romano che pensa di calare come un falco sui territori (ma che diavolo di autonomia differenziata è!). Un segnale incoraggiante non tanto per un generico campo largo ma per un campo di forze aperto, capace di procedere senza schemi rigidi, cogliendo le peculiarità dei territori, costruendo una tensione unitaria che via via sia capace di darsi un convincente programma di governo. Ma non bisogna dimenticare che anche in Sardegna la metà degli aventi diritto non è andata a votare. C’è ancora molto lavoro da fare per ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e politica. O meglio per riportare i cittadini all’impegno politico e civile.

—————————————-

——————————————-

*Alessandra Todde

Si laurea all’Università di Pisa in Ingegneria informatica, successivamente consegue una laurea in Scienze della Formazione.

Fondatrice e CEO di Energeya, acquisita da FIS Global nel 2015, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor Energy Markets in FIS Global. E’ stata Sales Director South & Eastern Europe in Sungard e Client Relationship Manager Sud Europa in Nexant.

Amministratrice delegata di Olidata, si è poi dimessa perché candidata alle elezioni europee con il Movimento 5 stelle.

A dicembre 2014 la delegazione sarda di AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) la premia come imprenditrice dell’anno.

A dicembre 2018 è stata nominata tra le Inspiring Fifty italiane, riconoscimento alle 50 donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia.

Cari sardi abbiamo un’opportunità storica : competenza , onestà e finalmente una Presidente donna ❤

—————————————-

La vittoria di Alessandra Todde. Non sprechiamo l’occasione storica per una nuova Rinascita della Sardegna

Cara presidente,

Cara presidente,

Ti abbiamo sostenuta non appena la tua candidatura è stata proposta e poi ufficializzata dalla coalizione aperta del centro sinistra. Al di là di ogni appartenenza, sei il nome nuovo che da tanto tempo aspettavamo per guidare una nuova rinascita della Sardegna. Hai vinto nonostante molte avversità, tra cui il fuoco amico di Renato Soru ( che ti ha impedito un’affermazione di più larga portata), le consuete diffidenze di tanti intellettuali spaccapelo e di componenti indipendentiste distanti dal popolo che vorrebbero rappresentare, la celata opposizione di tanti all’affermarsi di una leadership femminile. Sei risultata credibile per ridare dignità alla Regione Autonoma della Sardegna, come strumento al servizio del popolo sardo, creato per consentirne un giusto benessere. Dopo cinque anni disastrosi nei quali sono peggiorate le condizioni di vita della popolazione sarda, soprattutto dei ceti meno abbienti, l’elettorato ha dato fiducia a chi proponeva il rinnovamento. Ai partiti e movimenti appartenenti al cd campo largo, per noi, semplicemente a una coalizione di centro sinistra, il merito di avere intercettato e dato una possibile risposta a questa esigenza diffusa di rinnovamento, anche dei tanti, troppi, che esprimono con l’astensione al voto il proprio dissenso verso la politica così come praticata dai politici al potere. A te Alessandra il compito difficile di guidare questi processi che possono avere compimento solo con la partecipazione popolare, anche attivando concretamente spazi e opportunità, a cominciare dalla radicale modifica della legge elettorale sarda. Così come rifiutiamo la logica del “salvatore della patria”, non intendiamo caricarti come nuova presidente di missioni impossibili, convinti come siamo che dalla situazione di disagio del popolo sardo si possa uscire solo con un impegno collettivo che punti sulla valorizzazione di tutti i cittadini, innanzitutto dei nostri giovani. Con questi intenti, assicurandoti la nostra convinta collaborazione, ci sia consentito pensare che un mondo migliore sia possibile anche con il nostro piccolo contributo.

Siamo appena all’inizio di un percorso impervio ma percorribile ed entusiasmante. Auguri di buon lavoro a te Alessandra carissima, agli eletti della coalizione e a tutti noi.

Franco Meloni, direttore di Aladinpensiero News online.

—————————————-

—————————————-

https://www.vistanet.it/cagliari/2024/02/27/la-foto-del-giorno-uno-splendido-arcobaleno-nel-cielo-di-cagliari/

—————————————-

A Gaza la guerra ha cambiato natura divenendo un genocidio

INTERVENTO ALLA BIBLIOTECA DEL SENATO

INTERVENTO ALLA BIBLIOTECA DEL SENATO

6 febbraio 2024

Raniero La Valle

Giusta è la vostra proposta che ci ha qui riunito, e tutte vere le cose che sono state dette fin qui, però io credo che noi dobbiamo alzare il livello di coscienza riguardo alla tragedia in atto. Che cosa aspettiamo a prendere atto della catastrofe di cui siamo nello stesso tempo responsabili e autori? Noi non stiamo parlando infatti della guerra di Gaza, come meritoriamente ci avete invitato a fare. La guerra di Gaza è di fatto una radiografia della situazione mondiale, una radiografia fatta con mezzo di contrasto e ad alta definizione. È una confessione sullo stato del mondo. Non è un pezzo di una guerra mondiale a pezzi, come ormai da tempo la chiama papa Francesco, ma è l’anticipazione di una guerra globale ripristinata e sponsorizzata come sostenibile anche “in questa età che si gloria della potenza atomica” (Pacem in terris), un’età dunque nella quale la guerra è stata pienamente recuperata e posta come fonte e culmine della politica

La valutazione che ci avete chiamato a fare della tragedia in corso a Gaza consta di due fattori. Il primo è l’interpretazione di ciò che sta avvenendo, il secondo è l’indicazione delle soluzioni possibili. La soluzione che qui viene proposta è quella di affidare a un mandato dell’ONU la gestione della cosiddetta Striscia di Gaza dopo la fine della guerra, sottraendo questo territorio e la sua popolazione al controllo di Israele. È una soluzione di per sé plausibile, ma è di fatto oggi impossibile per l’avversione che Israele ha concepito verso l’Onu accusata di aver mancato di solidarietà con Israele dopo gli attentati del 7 ottobre, e perché Netanyahu vuole il risultato opposto, il controllo di Gaza per portare a termine l’impresa e farla finita con la questione palestinese.

Più in generale si può dire che questa soluzione è oggi impossibile perché si basa su un errore nella comprensione degli eventi. La questione principale è come debba interpretarsi e definirsi lo scontro militare senza esclusione di colpi che è in corso a Gaza. Questa interpretazione e tanto più necessaria perché come abbiamo detto gli eventi di Gaza non si presentano come una delle tante crisi oggi aperte nel mondo ma rappresentano il punto di caduta, l’evento rivelatore e il codice interpretativo del sistema di guerra in cui si compendia oggi l’intera situazione internazionale.

L’evento di Gaza non è una guerra – la guerra stessa si offenderebbe se quella di Gaza fosse chiamata così – ma è un genocidio. A Gaza la guerra ha cambiato natura divenendo un genocidio. Ancora più esatto è dire che oggi ogni guerra è un genocidio. Come tale la guerra non è più un evento regolato da uno ius in bello in cui si possono commettere dei crimini di guerra, ma è essa stessa un crimine di diritto pubblico, un crimen organizzato compiuto con armi pubbliche invece che con armi private. È come se avessimo perduto la lezione non solo della Shoà, ma di tutta la seconda guerra mondiale con i suoi 60 o 70 milioni di morti. Se a Gaza su una popolazione di 2 milioni e duecentomila abitanti siamo arrivati a decine di migliaia di morti e feriti e un’intera compagine etnica estirpata e distrutta, che cosa sarà mai quando si giungerà a colpire l’obiettivo finale, come il Corriere della Sera chiama il nemico ucciso, rappresentato da un miliardo e 400 milioni di cinesi?

Questo mutato scenario dipende dalla nuova concezione della guerra che è stata adottata a partire dalle scelte strategiche sulla sicurezza compiute degli Stati Uniti dopo gli attentati alle Torri gemelle dell’undici settembre 2001. Quello fu un errore che. come ha detto lo stesso Biden, mai più si dovrà ripetere, e invece oggi ci siamo. Il documento della Casa Bianca sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti del settembre 2002 impostava tutta la concezione della vita internazionale e la tutela della sicurezza degli Stati Uniti sulla lotta al terrorismo che avrebbe dovuto procurare al mondo la realizzazione di una società pacifica a guida americana improntata alla democrazia alla libera impresa e al libero scambio. In questo passaggio veniva teorizzata la nuova concezione della guerra secondo la quale non era più sufficiente la dissuasione dall’aggressione affidata alla potenza militare pronta all’uso e fornita di armi di distruzione di massa: no, non bastava più questo perché questo, anche se ci aveva salvato con l’equilibrio del terrore per tutto il Novecento, non poteva salvarci più, una tale strategia veniva considerata ormai insufficiente a garantire la sicurezza. Essa poteva andare bene durante la guerra fredda quando “la deterrenza era una difesa effettiva” mentre oggi, si affermava, una “deterrenza basata solo sull’ attesa di una risposta non funzionerebbe”. Pertanto veniva adottata la dottrina della prevenzione basata sul fatto che “la migliore difesa e l’offesa”, che “non si poteva permettere agli avversari di sparare per primi” e che tale difesa preventiva per quanto esercitata con prudenza non poteva essere condizionata da limiti di luoghi e di circostanze. Sappiamo dalla storia, diceva la Casa Bianca, che i deterrenti possono fallire e sappiamo dall’esperienza che contro certi nemici non esistono deterrenti. Gli Stati Uniti possono e vogliono mantenere la capacità di sconfiggere ogni tentativo fatto da un nemico, sia uno Stato che un non Stato, di imporre la propria volontà agli Stati Uniti, ai nostri alleati, o ai nostri amici. “Le nostre forze saranno abbastanza forti da dissuadere gli avversari potenziali dal perseguire una campagna militare nella speranza di superare o eguagliare il potere degli Stati Uniti. Quanto maggiore è la minaccia tanto maggiore è il rischio di mancanza di capacità di reazione e più impellente la necessità di intraprendere un’azione anticipatoria in difesa di noi stessi, persino nell’incertezza del luogo e dell’ora dell’attacco da parte dei nemici”.

Così nel settembre 2002. Dopo qualche anno la dottrina totalizzante della lotta al terrorismo veniva considerata superata e veniva sostituita dalla visione del rapporto internazionale come di una competizione strategica la cui posta in gioco è il predominio di una grande Potenza su tutti gli altri. La competizione consisteva appunto nella lotta per vedere chi dovesse essere questo unico soggetto, questo sovrano universale che dovesse imporsi su tutti. “La competizione strategica fra Stati, non il terrorismo, è ora la prima preoccupazione per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, diceva il documento sulla sicurezza nazionale firmato dal segretario alla difesa di Trump, Jim Mattis, nel 2018. Andate a vedere su Internet, c’è scritto tutto, l’Intelligenza artificiale lo sa benissimo, siamo noi che non lo sappiamo. Tale documento varato nel corso del 2018 dalla Presidenza Trump presentava la Cina come l’antagonista finale degli Stati Uniti avendo essa come obiettivo di medio termine quello di diventare la potenza egemone dello scacchiere Indo Pacifico e nel lungo termine scalzare gli Stati Uniti dal ruolo di prima potenza mondiale. Questa impostazione è ribadita nei documenti del 12 ottobre 2022 firmati da Biden e Loyd Austin, che ne prevedono la realizzazione entro il decennio o al massimo entro i due prossimi decenni.

Ebbene, la strage in corso a Gaza dimostra che con tale impostazione ogni guerra diventa un genocidio. Se infatti nella discrezionale percezione della minaccia l’imperativo nazionale della sicurezza nazionale è quello della prevenzione, la certezza del raggiungimento dell’obiettivo sta solo nella distruzione o comunque nella riduzione all’impotenza, nella riduzione a niente dell’avversario. Nella guerra della Russia contro l’Ucraina, intentata come azione preventiva per fronteggiare la minaccia della NATO, questo esito non si era ancora reso evidente grazie all’uso controllato della forza da parte della Russia, non dimentica dell’ecatombe della seconda guerra mondiale, mentre si è pienamente manifestato a Gaza dove la estirpazione della popolazione palestinese è stata esplicitamente assunta come obiettivo della guerra, e la prevenzione è giunta fino alle operazioni contro gli ospedali e all’uccisione dei bambini nelle incubatrici e nel ventre delle madri. Se la migliore difesa sta nell’abolizione violenta del nemico, il suo adempimento è inevitabilmente il genocidio. Perciò le guerre di cui una volta si pensava che dovessero essere concluse con una vittoria, non possono più essere concluse se non col genocidio di uno dei due contendenti, o di tutti e due. Questo vuol dire che i mezzi tradizionali per porre termine alle guerre e per evitarne di nuove non funzionano più e che anche le tregue o le garanzie giuridiche offerte da terzi non bastano.

———

ORMAI C’È UNA SOLA USCITA dal sistema di guerra, è la riconciliazione. Questa è la vera risposta all’erompere della crisi di Gaza: la riconciliazione tra ebrei e palestinesi, non solo tra palestinesi ed israeliani ma anche di palestinesi ed arabi con i fratelli semiti del popolo ebreo della diaspora. Come si fa? Non lo so. Non con le armi, ma ormai nemmeno solo col diritto. C’è una grandezza e miseria del diritto, come diceva la tesi di laurea di Giuseppe Dossetti, grandezza e miseria che in questa occasione sono più che mai manifeste. Ci vuole la pace, ma non una pace assoluta come sono accusati di volere i pacifisti, ci vuole una pace anche imperfetta, relativa, non una giusta pace, ma ci vuole una ingiusta pace. Perché è chiaro che oggi una pace fatta in queste condizioni sarebbe una pace ingiusta per i palestinesi, ma anche per i coloni, che ce l’hanno messa tutta per fare i loro kibbutz e i loro insediamenti, sarebbe una pace ingiusta perché ancora non in condizioni di costituire i due Stati per i due popoli, sarebbe ingiusta perché ancora non in condizione di garantire contro ogni rischio possibile la sicurezza dello Stato di Israele, perché non sarebbe in grado di garantire contro il dr. Stranamore di turno l’astensione dall’uso dell’atomica, la pace nel mondo. Eppure questa pace ingiusta è l’unica che oggi può salvarci, come ci ha salvato durante la guerra fredda, che ora è diventata calda. Una riconciliazione tra palestinesi e israeliani che renda possibile la loro convivenza in un’unica terra non è oggi una iperbole umanitaria nè una opzione del buon cuore ma è una soluzione politica, l’unica soluzione politica che finalmente dopo una notte durata più di settant’anni possa porre termine alla tragedia palestinese e anche nostra.

Perché questa soluzione politica possa prodursi bisogna fare appello non solo al diritto, alla politica, ma anche all’etica, alle religioni, alle fedi. Gli incontri tra ebraismo islam e cristianesimo possono offrire una prospettiva di conversione dalle teologie di guerra alle tradizioni di misericordia e di pace. Perché non PENSARE A UN INCONTRO DELLE TRE RELIGIONI SULLA COLLINA di Sion, uno spazio extra territoriale incluso nello Stato israelo-palestinese con capitale Gerusalemme?

“Non c’è nulla che vada oltre le nostre capacità. Possiamo farcela, per il nostro futuro e per il mondo”, hanno scritto, nero su bianco, gli americani a conclusione della loro ultima strategia, 12 ottobre 2022, firmato Joe Biden. Se ce la possono fare loro, ce la possiamo fare tutti.

Ditelo al papa, ditelo a Netanyahu, ditelo a Putin, ditelo alle persone serie, fosse anche il folle di Nietzsche che va gridando Dio è morto.

E non so quale documento consegnarvi alla fine, a quali parole, del presente o del passato, si possa fare appello. Mi è venuto in mente il primo canto della letteratura italiana, il suo autore è Francesco d’Assisi che l’ha composto nel 1226. … “Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature… “ con la preghiera che lo ha accompagnato : “fa di me uno strumento della tua pace: dove è odio, fa ch’io porti amore, dove è offesa, ch’io porti il perdono, dove è la disperazione, ch’io porti la speranza… “

——————————

Newsletter n.329 del 16 febbraio 2024

IL GENOCIDIO E I SUOI CONTI

Cari Amici,

mercoledì 14 febbraio nella nuova sede della Federazione della Stampa in via delle Botteghe Oscure a Roma, Raniero La Valle e Michele Santoro hanno presentato in una conferenza stampa il nuovo soggetto politico “Pace Terra Dignità” e detto del suo disperato grido all’Europa in vista delle prossime elezioni europee, alle quali esso intende partecipare. Questo soggetto politico, nato da un appello firmato da La Valle e Santoro nel settembre scorso per “dare una rappresentanza a tre soggetti ideali che ancora non l’hanno o l’hanno perduta, a tre beni comuni: la PACE, la TERRA e la DIGNITÀ”, vede ufficialmente la luce nel momento in cui nell’ecatombe di Gaza la guerra, quale è stata finora pensata e istituzionalizzata a cominciare dall’Occidente, è giunta al punto di caduta finale oltre il quale c’è solo o il rovesciamento delle politiche in atto o la catastrofe. Il link alla registrazione della conferenza stampa e all’esposizione di Michele Santoro è questo: mentre il testo della introduzione ai giornalisti di Raniero La Valle è pubblicato in questo sito.

Una parola chiarificatrice si deve dire sull’uso del termine genocidio che è diventato motivo di scandalo nella politica italiana e nelle prese di posizione di Israele, quando la vera questione non è quella di regolare l’uso di questa parola, ma di porre termine al crimine che essa significa, come ha chiesto avanzandone la massima urgenza la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja. Le migliaia di morti, i milioni di persone braccate, in fuga e ammassate nell’ultimo lembo della striscia di Gaza e gli stessi ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas sono indifferenti al modo in cui viene chiamato il loro olocausto, ne sono vittime e basta. Tanto più che nella insensata diatriba sul nome da dare alla carneficina di Gaza e allo scempio del 7 ottobre che l’ha provocata, dopo “56 anni di soffocante occupazione”, come aveva ricordato il segretario generale dell’ONU Guterres, si è giunti a sostenere che il criterio in base al quale decidere se si deve parlare di genocidio o no sarebbe la “proporzione” tra l’entità dell’offesa e l’entità della rappresaglia o vendetta. Da un certo momento in poi perfino Biden, Macron e Tajani hanno cominciato a dire che non c’è proporzione tra il terrorismo del 7 ottobre e il terrore delle 19 settimane che vi hanno fatto seguito fin qui, anche se non è stato precisato a quale punto di questa singolare contabilità di costi e ricavi si doveva fissare l’asticella: giusta la proporzione tra le 1400 vittime tra uccisi ed ostaggi del 7 ottobre e i due milioni e duecentomila persone dell’intera popolazione di Gaza perseguita come colpevole, 1500 per uno? Giusto il prezzo di 28.000 morti palestinesi in cambio dei 105 ostaggi rilasciati grazie al primo negoziato, 267 palestinesi morti per ogni israeliano vivo? Appropriato radere al suolo un gran pezzo di Rafah e almeno 70 morti accertati in cambio della liberazione di due ostaggi? E ha ragione Netaniahu quando dice che non si fermerà finché non avrà finito il lavoro e liberato i 103 ostaggi residui, uno per uno, contro il milione di persone che ha fatto concentrate e fatto bersaglio a Rafah, rendendole per ciò stesso ultimi “scudi umani” di Hamas? Anche il cardinale Parolin ha definito “certamente non proporzionato, con 30 mila morti, il diritto alla difesa invocato da Israele per giustificare questa operazione”, e l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede ha bollato come “deplorevole” questa dichiarazione; ma lui stesso ne ha fatto una questione di proporzione, rivendicando come giusta la percentuale delle vittime di Gaza, che sarebbe di “tre civili per ogni militante di Hamas ucciso”, quando “nelle guerre e nelle operazioni passate delle forze Nato o delle forze occidentali in Siria, Iraq o Afghanistan, la proporzione era di 9 o 10 civili per ogni terrorista”, perciò di tre volte superiore “alla percentuale dell’esercito di Israele”.

Quando si arriva a questa contabilità, vuol dire che l’anima del mondo è perduta, e se ingrandiamo il campo della crisi, fino a comprendervi e a vedervi le altre guerre e l’intera crisi mondiale, scopriamo che l’intera realtà umana e fisica del mondo, e la sua stessa dignità è oggi al punto da poter essere perduta. E giustamente l’”Osservatore Romano” ha replicato che “nessuno può definire quanto sta accadendo nella Striscia un ‘danno collaterale’ della lotta al terrorismo. Il diritto alla difesa, il diritto di Israele di assicurare alla giustizia i responsabili del massacro di ottobre, non può giustificare questa carneficina”.

Si può tornare così all’uso della parola “genocidio”. È una parola nuova che non esisteva anche se popoli interi erano stati sterminati, dagli Indiani d’America agli Armeni in Turchia. Essa è stata coniata dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, prima ancora che venisse a definire l’olocausto del popolo ebreo, ciò per cui fu adottata nella Convenzione dell’ONU per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, perché questo non avesse a ripetersi mai più nella forma di “distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale”. Genocidio è perciò una parola comune, mentre Shoà è la parola di specie che definisce quello perpetrato contro gli Ebrei. Esso è stato tale da essere considerato non paragonabile con qualunque altro, e per gli Ebrei stessi è diventata una parola sacra che non può riferirsi ad altro che al loro olocausto. Questa è la ragione per cui si può capire la ferita profonda che questa parola apre nella coscienza del mondo, e il rischio che sia confusa con l’antisemitismo, anche se purtroppo essa è atta a nominare altre realtà. Ma è anche la ragione per cui, per amore degli Ebrei e della fraterna amicizia che si desidera mantenere con loro, si può benissimo fare a meno di usarla, non per questo chiudendo gli occhi su altre tragedie. Ma per la stessa avvedutezza occorrerebbe che lo Stato di Israele non fornisse un’autorappresentazione di sé, avanzata come espressione autentica dell’intero Israele, che facesse apparire un popolo vittima di un genocidio come legittimato a infliggerlo ad altri.

Nel sito pubblichiamo un articolo di “Avvenire” che riferisce della controversia tra la Santa Sede e l’ambasciatore israeliano e un articolo tratto dal sito “Gariwo” su Lemkin e il neologismo “genocidio”.

Con i più cordiali saluti,

Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri

Verso l’Assemblea di Costituente Terra

OGGETTO: Assemblea straordinaria

Ai soci di Costituente Terra e alle persone interessate

Carissimi soci di Costituente Terra,

preso atto delle dimissioni del Presidente, Raniero La Valle, al quale esprimo il mio più vivo ringraziamento per il ruolo da lui finora svolto, convoco in qualità di vice-presidente l’Assemblea di Costituente Terra, in base all’art. 21 dello statuto, alle ore 10 del 21 febbraio 2024, presso la biblioteca Vallicelliana, in piazza della Chiesa Nuova 18, Roma, sul seguente ordine del giorno:

———————————-

Relazione introduttiva;

Approvazione del bilancio di Costituente Terra;

Rinnovo degli organi dell’Associazione;

Modifiche dello statuto;

Varie ed eventuali.

————————————-

Attualmente i candidati al Comitato esecutivo sono le seguenti persone, impegnatesi tutte negli ultimi mesi nell’organizzazione di Costituente Terra: Angelica Andreetto, Matteo Bellucci, Claudio Bocci, Silvano Falocco, Carlo Ferruccio Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, Lucrezia Fortuna, Dario Ippolito, Andrea Mulas, Paola Paesano, Mimmo Rizzuti, Riccardo Valeriani e Massimo Zucconi. Inoltre, chi vorrà candidarsi a far parte del Comitato esecutivo potrà farlo in Assemblea

Sono soci, ai sensi dello statuto coloro che hanno pagato la quota di iscrizione. Coloro che intendono partecipare alla nostra Associazione in qualità di soci, sono pregati: a) di comunicare, rispondendo a questa lettera – e precisamente all’indirizzo mail di paola.bocci@tim.it – la loro formale decisione di essere soci di Costituente Terra, l’indicazione della città in cui vivono e dei temi della bozza di Costituzione della Terra ai quali sono maggiormente interessati; b) di versare, anche in occasione dell’Assemblea – oppure nelle modalità che vi saranno a suo tempo indicate – la quota di iscrizione, stabilita finora tra un minimo di 1 euro e un massimo di 100 euro.

Molti cordiali saluti,

Il Vice Presidente Luigi Ferrajoli

Costituente Terra

———————————————————-

OGGETTO: Rettifica per la convocazione all’assemblea del 21 febbraio 2024

Ai soci di Costituente Terra e alle persone interessate

Carissimi soci e sostenitori di Costituente Terra,

su richiesta di molti l’assemblea è stata posticipata dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del giorno 21 febbraio 2024. Rimane invariato il luogo d’incontro, la Biblioteca Vallicelliana, situata in Piazza della Chiesa Nuova, n.18, Roma. Cogliamo l’occasione per ricordare quanto segue:

Preso atto delle dimissioni del Presidente, Raniero La Valle, al quale esprimo il mio più vivo ringraziamento per il ruolo da lui finora svolto, convoco in qualità di vice-presidente l’Assemblea di Costituente Terra, in base all’art. 21 dello statuto, sul seguente ordine del giorno:

Relazione introduttiva;

Approvazione del bilancio di Costituente Terra;

Rinnovo degli organi dell’Associazione;

Modifiche dello statuto;

Varie ed eventuali.

Attualmente i candidati al Comitato esecutivo sono le seguenti persone, impegnatesi tutte negli ultimi mesi nell’organizzazione di Costituente Terra: Angelica Andreetto, Matteo Bellucci, Silvano Falocco, Carlo Ferruccio Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, Lucrezia Fortuna, Dario Ippolito, Andrea Mulas, Paola Paesano, Mimmo Rizzuti, Riccardo Valeriani e Massimo Zucconi. Inoltre, chi vorrà candidarsi a far parte del Comitato esecutivo potrà farlo in Assemblea

Sono soci, ai sensi dello statuto coloro che hanno pagato la quota di iscrizione. Coloro che intendono partecipare alla nostra Associazione in qualità di soci, sono pregati: a) di comunicare, rispondendo a questa lettera – e precisamente all’indirizzo mail di paola.bocci@tim.it – la loro formale decisione di essere soci di Costituente Terra, l’indicazione della città in cui vivono e dei temi della bozza di Costituzione della Terra ai quali sono maggiormente interessati; b) di versare, anche in occasione dell’Assemblea – oppure nelle modalità che vi saranno a suo tempo indicate – la quota di iscrizione, stabilita finora tra un minimo di 1 euro e un massimo di 100 euro.

Molti cordiali saluti,

Il Vice Presidente Luigi Ferrajoli

Costituente Terra

————————————————————

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli

————————————————-

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Raniero_La_Valle

——————————————

—————————————-

——————————————-

Antonello Lai, un giornalista al servizio dei cittadini.

———————————————

————————————————

————————————————-

—————————————————

—————————————————-

————————————————-

—————————————————-

——————————————————-

———————————————————-

————————————————————

————————————————————-

—————————————————————-

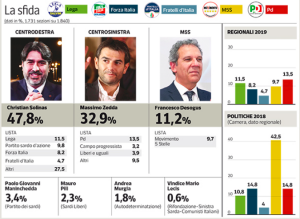

Elezioni che fatica!

Considerazioni partigiane.

Dopo aver riguardato i dati delle precedenti consultazioni elettorali, specie delle ultime due, dico quanto segue.

1) Lo scontro sarà inesorabilmente tra le due grandi coalizioni, avvantaggiata quella di centro sinistra. Spiego più avanti.

[Elezioni regionali 2014]

2) La coalizione di Renato Soru nella sostanza sarà ininfluente (confronto obbligato con i dati della sconfitta di Michela Murgia. Vedi nota in calce).

2) La coalizione di Renato Soru nella sostanza sarà ininfluente (confronto obbligato con i dati della sconfitta di Michela Murgia. Vedi nota in calce).

3) La sequenza storica delle ultime consultazioni ha visto l’alternarsi al potere delle coalizioni di centro destra e centro sinistra. Sempre soccombente la coalizione al potere. In questa tornata spetterebbe dunque al centro sinistra la vittoria.

4) Tra i due candidati presidente, spicca la debolezza di Paolo Truzzu, sia per il personaggio in sé, sia per il percorso, pasticciato e controverso che lo ha portato alla nomination.

Paolo Truzzu non è gran che conosciuto in diverse zone della Sardegna.

Senza dubbio meno di Alessandra Todde, a cui peraltro ha giovato, il vantaggio temporale della pre-campagna. Truzzu non sembra proprio entusiasta di questa investitura: “micca l’ho chiesta io!” Sembrerebbe puntualizzare con la sua mimica facciale, più che con le parole.

5) Riproponendo – mutatis mutandis – l’impostazione della precedente campagna elettorale, dove il vero candidato Solinas era “sostituito” nei maxi manifesti dal leader leghista Salvini, questa volta l’immagine giusta sarebbe quella di Giorgia Meloni.  Si fa grande affidamento al vento ancora sostenuto della destra. I risultati non sono certo scontati.

Si fa grande affidamento al vento ancora sostenuto della destra. I risultati non sono certo scontati.

6) I fallimenti della gestione politica uscente sono talmente evidenti, che all’interno della coalizione di centro destra assistiamo a un ricorrente, un po’ ridicolo “scarica barile”. E siccome il capro espiatorio non potrebbe che essere Christian Solinas, ecco l’isolamento del PSdAz, che potrebbe avere come conseguenza il non voto per Paolo Truzzu, da parte di molti sardisti. Difficilmente a beneficiarne direttamente sarà Alessandra Todde, ma di fatto a favorirla.

—————————————————-

7) Molto difficile individuare come si distribuirà l’astensionismo, presumibilmente in aumento.

—————————————————-

8) Non potendo fare un confronto “qualitativo” tra i candidati delle liste delle due coalizioni, conoscendo pochi dello schieramento di centro destra, occorre dire che i candidati del centro sinistra, appaiono complessivamente molto competitivi. Qualcuno farà certo le statistiche, ma a occhio la situazione appare davvero ottima.  Solo un particolare che si ritiene significativo: nell’ambito della coalizione di centro sinistra e’ presente la lista Demos, che rappresenta oggi nei suoi attuali esponenti l’eredità del cattolicesimo democratico.

Solo un particolare che si ritiene significativo: nell’ambito della coalizione di centro sinistra e’ presente la lista Demos, che rappresenta oggi nei suoi attuali esponenti l’eredità del cattolicesimo democratico.

——

Molto dipenderà dalla campagna elettorale? Sicuramente, ma le condizioni di partenza, fanno indurre ad ottimismo, se lo si saprà “praticare”.

Franco Meloni

——————

Note

Note

Il dato di Michela Murgia è di difficile valicazione da parte di Renato Soru, che dispone di potenziale di gran lunga inferiore. Murgia si fermò al 10,30 e le sue liste molto al di sotto. Con la dispersione totale dei voti.

———————-

Dopo quell’esperienza, da segnalare che in quella successiva (con Solinas vincitor), le tre coalizioni identitarie (Maninchedda, Pili, Murgia) si schiantarono. Tutto secondo le previsioni! In questa tornata è presente la lista di testimonianza Sardegna R-esiste (quella dei quattro mori), candidata presidente Lucia Chessa. Previsioni tutt’altro che buone, ma se questo è nella consapevolezza dei proponenti, auguri!

—————————

Illustrazione inviataci da Angelo Corda

Ma la Politica è un’altra cosa.

———————————

Il fatto di stasera (mercoledì 17 gennaio 2024).

La Procura affossa Solinas ma in Sardegna la “questione morale” non esiste più da tempo

17/01/2024 alle 19:30 di Vito Biolchini su vitobiolchini.it

Corriere.it del 17 febbraio 2024

Decidendo, con una tempistica che non può che far sorgere qualche domanda, un bel sequestro cautelare di beni e immobili per un valore di circa 350 mila euro nei confronti di sette persone, tra cui il presidente della Regione Christian Solinas e il suo consigliere regionale più fidato Nanni Lancioni, la procura di Cagliari ha tolto, volente o nolente, le castagne dal fuoco al centrodestra. Il candidato sarà Paolo Truzzu e i sardisti, a poche ore dalla chiusura delle liste e degli apparentamenti, diventano i paria di questa competizione elettorale.

Chi se li vuole caricare, adesso? Chi vorrà i loro voti? E i Quattro mori fra due giorni cosa decideranno di fare? Tornare con la coda tra le gambe nel centrodestra e sostenere il candidato imposto da Fratelli d’Italia? Oppure andare da soli? Oppure, soluzione fantasticata da più parti in queste settimane, provare a trovare casa nella Coalizione Sarda di Renato Soru?

Sia come sia, la decisione della procura dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che la “questione morale” in Sardegna non esiste più. Assente, dissolta nel nulla, irrilevante. Sparita dalle agende di tutti i partiti.

Compresi quelli di centrosinistra. Compreso dei Cinquestelle. Che in anni passati non avrebbero esitato a far presente che non sarebbe stato opportuno per un politico sotto processo per reati connessi alla pubblica amministrazione, ripresentarsi al giudizio degli elettori. Avrebbero posto al centro dei loro attacchi politici la torbidità e la scarsa trasparenza che ha caratterizzato in questi anni l’attività della giunta di centrodestra. Citando casi specifici ben noti e facendo nomi e cognomi.

E invece nulla. Silenzio assoluto.

E che la questione morale non abbia più alcun senso anche per i giornali è dimostrato dal fatto che in questi mesi nessuno abbia mai pensato di chiedere a Renato Soru se non ritiene inopportuna la sua candidatura, visto che tra meno di un mese sarà chiamato a rispondere del reato di bancarotta nell’ambito del processo per il fallimento del quotidiano l’Unità.

Certo, il reato contestato non è tra quelli previsti dalla legge Severino (per cui in caso di condanna e di elezione, Soru non sarebbe costretto alle dimissioni), ma una domanda, semplice semplice, comunque si sarebbe potuta rivolgere: “Dottor Soru, lei è sotto processo per bancarotta. Non pensa che per questo la sua candidatura possa essere inopportuna, visto che per anni il centrosinistra ha attaccato il centrodestra, chiedendo ai politici indagati di fare un passo indietro?”.

Una domanda semplice, onesta. Che oggi suona quasi infantile per quanto è anacronistica. Perché la famosa “questione morale” in Sardegna non esiste più. Per Solinas, per Soru, per nessuno.

Facciamocene una ragione.

———————————-

Da molto tempo la questione morale è un optional. Per molti, come per noi, No!

Da molto tempo la questione morale è un optional. Per molti, come per noi, No!

Non dico 100%, ma possiamo avere la pretesa che la maggioranza dei politici sia onesta e faccia politica innanzitutto per il bene dei cittadini? Leggete questo raccontino di Giulio Andreotti, che parla di Alcide De Gasperi, di quando ne fu giovane segretario (lasciamo perdere qui vicende successive).

“(…) Accennavo alle difficoltà economiche che affrontò durante il fascismo. De Gasperi resta d’esempio proprio per questa sua coerenza personale: non ebbe mai transazioni sui principi e, quando arrivò al potere, non profittò mai della vita pubblica per avere quello che forse poteva essere un giusto compenso per i momenti in cui la società gli aveva tolto beni materiali e i suoi diritti di cittadino. Vorrei ricordare una frase, quasi di scherno, che mi ha sempre colpito negativamente, detta una volta dal comandante Lauro, su De Gasperi: «Si dice sempre “bravo De Gasperi”, ma uno che arriva a settant’anni e non ha messo insieme un patrimonio, vuol dire che non è così bravo». De Gasperi, è vero, non ha mai messo da parte un patrimonio, la casa dove abitava a Roma, in via Bonifacio, era in affitto ed era modesta. Quando la Dc gli regalò una villetta vicino al lago di Albano, nei castelli romani, De Gasperi ne fu molto contento, ed era la prima volta che diventava proprietario di un immobile. Ma non è mai stato vittimista, solo qualche volta era stato un po’ amaro, pensando a quelli che si erano squagliati ai tempi dell’instaurazione del regime e che avevano fatto finta di non conoscerlo. Furono, come detto, anche tempi di grande disagio economico per lui, e, a causa della persecuzione politica, anche il Vaticano faticò per trovare un escamotage per dargli un piccolo lavoro in biblioteca. Eppure non ebbe mai sentimenti di vendetta o rivalsa. Anzi, quando molti “ex” si rifecero vivi solo perché il fascismo era al tramonto, li riaccolse a braccia aperte. Mi viene in mente la parabola del figliol prodigo”.

———

Fonte

—————————-

E il buon politico cattolico che deve fare?

“Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri. E’ indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica ed economica e il bene comune sociale” (n. 205). Qui il “di più” chiede alla politica di “alzare lo sguardo” e di “ampliare le prospettive”. Ma non saremo noi a riuscire a fare ciò, Se Dio non ispira i nostri piani. Si noti che così avvenendo, capita che anche il campo proprio della politica, che il passo individua nell’economia e nel bene comune da rimettere insieme, riacquista in pienezza il proprio significato e diventa possibile, non di per sé, ma in virtù di quel “di più” che gli viene donato”

Da Evangelii gaudium

—————

Approfondimenti: https://stefanorolando.it/?p=2181

Costituente Terra

Newsletter n. 144 del 4 gennaio 2024

LA CRISI

Cari Amici,

apro il Vangelo e leggo: “quando sentirete di guerre e di rumori di guerre… chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano…”. Oggi ci sono più che guerre e rumori di guerre, il mondo è spezzato, a Gaza è in corso un genocidio e in Ucraina una guerra: addirittura secondo il Presidente della Repubblica che, non sappiamo in base a quali indiscrezioni, ce ne ha dato la singolare notizia nel discorso di fine anno, la Russia intenderebbe con la guerra annettersi l’Ucraina, ciò che inevitabilmente, stando ai moniti americani, significherebbe la terza (e forse ultima) guerra mondiale. La Turchia continua a mietere vittime e a distruggere ospedali, fabbriche e altre infrastrutture per colpire i Kurdi nella Siria del nord-est, prendendo di mira diverse zone del Rojava, il Kurdistan occidentale. Tutto ciò mostra, contro le speranze che avevamo concepito di un nuovo ordine, e persino di una Costituzione, mondiale, che il sistema giuridico internazionale è distrutto: le leggi sono rimaste, il diritto è sparito. La competizione strategica militare che gli Stati Uniti hanno voluto istituire come regola dei rapporti mondiali ha fatto sì che si sia spezzata quella struttura inventata dopo la Seconda guerra mondiale, che era il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che nell’intesa tra i cinque suoi Membri permanenti, doveva garantire la pace e la sicurezza tra tutti. In questa situazione, personalmente io non penso di potermi occupare d’altro che di una politica capace di invertire quest’ordine delle cose, non solo per un lontano futuro, ma per la tragica urgenza di oggi.

Perciò, tenuto conto dei miei limiti, ho deciso di lasciare la Presidenza di Costituente Terra, il cui mandato per conseguenza ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, fino a un’Assemblea da convocare entro due mesi è confidato, del resto con ottime prospettive, al vicepresidente Luigi Ferrajoli.

Comunicando con una mia lettera al Comitato esecutivo dell’Associazione questa mia decisione, ho scritto: «Penso che abbiamo fatto un buon lavoro insieme, e nel frattempo abbiamo avuto un cambiamento d’epoca. Siamo partiti alla fine di un’epoca storica spaventosa, segnata dalla reciproca minaccia di un’ecatombe nucleare, quando sembrava che tutto potesse ricominciare di nuovo, che un nuovo ordine del mondo fosse teoricamente concepibile e politicamente attuabile anche se arduo, concordi come siamo stati nel dire “Ora si può”, ciò che fino a quel momento era apparso impossibile. Oggi siamo all’inizio di una nuova epoca, ancora più malvagia di quella da cui pensavamo di essere usciti, e quelli che dovrebbero essere gli attori del nuovo assetto costituzionale del mondo che abbiamo elaborato e sognato, Stati e governanti, si sono mutati in mostri che si azzannano tra loro promettendosi rovina e perfino legittimando e intestandosi il genocidio in corso e quello che viene ormai spensieratamente ipotizzato come terza guerra mondiale. È necessario perciò convocare tutte le risorse che ci possono trattenere dal precipizio, non solo il diritto, “grandezza e miseria” come scriveva Dossetti, ma la politica, la cultura, la comunicazione, le fedi.

«È in questa nuova situazione che dovrà operare Costituente Terra nel perseguimento dei suoi fini sociali. Non mi permetto di dire nulla in proposito, se non constatare che l’ONU è stata in questi frangenti l’unica realtà istituzionale (a parte il papato) che ha mantenuto un volto umano ed ha operato in termini di unità umana. Penso perciò che per promuovere un futuro costituzionale mondiale, non lo si debba fare come se si dovesse ricominciare da capo, ma a partire da quanto già acquisito, e arricchendo il patrimonio costituzionale di cui l’ONU è riuscita anche in mezzo a questi orrori a farsi interprete. Come già si disse dopo l’89, è proprio da una riforma e da un potenziamento dell’ONU che si può costruire un’alternativa credibile. Per esempio compensando con maggiori poteri attribuiti al Segretario Generale, da scegliersi sempre tra i Paesi meno favoriti, i poteri oggi attribuiti ai cinque Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, le cui decisioni, quando si manifestassero come veto, dovrebbero comunque essere avallate da consensi parlamentari o popolari. Ma queste sono fantasie del futuro».

In attesa della prevista assemblea, allo scopo di non far venir meno la continuità del lavoro intrapreso, continuerò tuttavia a curare i due siti “Costituente Terra” e “La biblioteca di Alessandria” e questa newsletter, con i cui destinatari sarò lieto di mantenere comunque il rapporto.

Nel sito pubblichiamo un articolo di Riccardo Gullotta, “L’Intelligenza artificiale va alla guerra”, e l’omelia della notte di Natale del Patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, “Non c’era posto per loro”.

Con i più cordiali saluti

Raniero La Valle

Costituente Terra

———————————————————

Newsletter n. 145 dell’11 gennaio 2024

DOV’È IL FASCISMO

Cari amici,

È stato fuorviante il dibattito protrattosi per giorni e giorni sul fascismo della signora Meloni. Esso non consiste nel beneplacito al saluto romano, ma nella cultura fascista che la determina nella sua azione di governo. Se ne possono fare solo alcuni esempi.

Il primo è quello di riferirsi sempre all’Italia come alla “Nazione”, per marcare un’identità, non per vezzo di linguaggio. Ma l’Italia, secondo la Costituzione, è una Repubblica, non è un Nazione, ed è la Repubblica, cioè il diritto, non sono le viscere, a fare il cittadino. Altrimenti si fa lo Stato etnico, e se arrivano altri si grida alla sostituzione etnica, si sogna il blocco navale, si chiudono i porti oppure, arrivati, li si imprigiona, li si segrega e li si deporta, fuori dalla vista, fuori dai confini, in Albania o in Tunisia, magari a pagamento. È quanto accade con lo Stato di Israele, che la discriminazione etnica l’ha messa addirittura in una legge di rango costituzionale che definisce Israele come lo “Stato nazione del popolo ebraico”, e solo a questo, “esclusivamente” riserva “il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale”, che vuol dire negare agli altri la partecipazione alla sovranità, i diritti politici e perfino, come pretende il generale Effi Eitam, leader del partito religioso, il porto d’armi; e questo è il fascismo che porta al genocidio, come oggi a Gaza e che i palestinesi li vuole mandare nel deserto, in Egitto, in Congo, o tenerli in prigioni a cielo aperto (lo “Stato” palestinese della soluzione a due Stati, raccomandata, ma solo ora, da Biden).

Altra prova di fascismo è l’orgogliosa reiterata rivendicazione di un potere non “ricattabile”. Ma “ricattare” vuol dire minacciare un male per ottenere un bene: la democrazia è che un potere può essere tolto se non obbedisce al bene comune, e la minaccia di togliere potere al potere la fanno i Parlamenti nelle Repubbliche parlamentari e gli elettorati quando sono chiamati a votare. Il fascismo è che il Parlamento non può togliere la fiducia ai governi, gli elettorati non possono votare per uno o più lustri, e il potere è inamovibile; l’elezione diretta di un presidente del consiglio (la madre, per la Meloni, di tutte le riforme) lo rende non “ricattabile”: non può infirmarne il potere né un Parlamento, né un Presidente della Repubblica né, fin quando il potere non lo chiami alle urne, l’elettorato: e questo è fascismo. È stato quando il Gran Consiglio del fascismo ha “ricattato” Mussolini a piazza Venezia, che il Duce è stato ficcato dal re in un’ambulanza.

Altra prova di fascismo è la passione della guerra e l’entusiasmo per le armi. E quando la guerra non la si può fare in proprio, la si fa fare agli altri, senza far loro mancare le armi, perché quelle non finiscano mai, lasciando invece che finiscano i soldati, che è il regalo che stiamo facendo all’Ucraina, al suo autogenocidio (e il Partito Democratico si astiene).

Ci sarebbero tante altre cose proprie del fascismo: la subalternità ai potenti Alleati, il corporativismo, il classismo fiscale, l’invenzione del nemico, la propaganda. Non il folklore dei vecchi riti. Di questo dovremmo accorgerci.

Nel sito pubblichiamo il discorso d’inizio d’anno agli Ambasciatori, nel quale papa Francesco ha fatto l’inventario della catastrofe in atto in “un mondo sempre più lacerato”, dove la geografia delle stragi, da Gaza all’Ucraina attraverso il Mediterraneo, “diventato nell’ultimo decennio un grande cimitero”, si proietta verso tutto il pianeta; pubblichiamo inoltre un richiamo alla posizione di Aldo Moro quale era espressa nel “memoriale Moro” scritto durante la detenzione nella prigione delle Brigate Rosse sulla crisi mediorientale e la politica di Israele, nonché un articolo sui problemi suscitati dalla costruzione di una nuova grande diga sul fiume Azzurro che mette in pericolo la funzione ecologica del Nilo.

Con i più cordiali saluti,

Costituente Terra (Raniero La Valle)

————————————————-

E’ in distribuzione il nuovo numero di Rocca (n.2/2024)

E’ in distribuzione il nuovo numero di Rocca (n.2/2024)

Come di consueto pubblichiamo in anteprima L’editoriale del direttore Mariano Borgognoni.

L’EDITORIALE

Il tempo è adesso

di Mariano Borgognoni

5 Gennaio 2024

Come ogni anno, ormai da qualche decennio, ho acquistato “Un giorno una parola”, l’agile e rigorosa guida alla lettura quotidiana della Bibbia, pubblicata dalla Claudiana, che è poi l’edizione italiana delle Meditazioni bibliche giornaliere dei Fratelli Moravi e che è, pensate, al suo 294° anno. La trovo, per la mia affannosa esigenza di fare i conti con la Scrittura e di metterla a contatto con la vita quotidiana pubblica e privata, un indispensabile ed efficace elemento d’ordine. È una pubblicazione che va in mano a migliaia di sorelle e fratelli evangelici nel nostro Paese. Per me, nato e vissuto e nella mattonella cattolica è anche un modo per respirare una sensibilità protestante così importante per cercare di vivere da cristiani nel mondo secolarizzato. D’altra parte questa ormai evidente condizione di minoranza dei cristiani in modo particolare in Europa e in diverse aree del mondo fa sì che o si diventa sempre più radicalmente ecumenici o si disperde una ricchezza di esperienze da far incontrare nel convivio delle differenze e, come già avvertiva Giovanni nel suo Evangelo, si corre il rischio di non essere credibili: siate una cosa sola perché il mondo creda. Uniti intorno all’essenziale certo ma al contempo capaci di mettere reciprocamente a frutto la sensibilità per l’eucaristia, quella per la liturgia, quella per la predicazione della Parola su cui si sono venute storicamente caratterizzando le diverse Chiese. Ormai doni da scambiare non identità da blindare dentro le rispettive ridotte.

Qui in Cittadella Laudato si’ abbiamo appena terminato un Convegno “Parole, segni e idee per abitare la casa comune” in cui molto si è insistito sull’esigenza di un fruttuoso dialogo tra le diverse fedi, religioni e spiritualità al servizio soprattutto dell’umano fragile e della terra ferita. Come cristiani dobbiamo sentire il compito, oserei dire il mandato evangelico, di una fertile convivenza nella libertà dello Spirito e nella faticosa fedeltà alla sequela del Signore, da tessere nella compagnia delle donne e degli uomini del nostro tempo. E da vivere laicamente nella polis comune. Sappiamo che questo processo ecumenico è andato incontro in questi ultimi anni a impensati gesti di reciproca accoglienza ma anche a scandalosi rovesci, come nella situazione ucraina. A maggior ragione sulla domanda e sulla lotta per la pace e contro il riarmo, omicida sin dal concepimento, sulla progressiva pratica della nonviolenza, sulla centralità delle periferie esistenziali e sociali contro la dittatura del profitto, sull’emersione universale del femminile, se provano ad essere degni del nome che portano, devono battere insieme un colpo. Parlare di unità e praticare la divisione senza riconciliazione è una controtestimonianza. Pregare, operare ciò che è giusto e attendere il tempo di Dio, per usare l’espressione di Bonhoeffer è la strada da battere. Nel suo piccolo Rocca continuerà, con le sue autrici e suoi autori, a offrire riflessioni utili a sostenere questo cammino sapendo, per citare un passo dei Pirqè avot (Detti dei padri) nel Talmud, che “non spetta a te portare a termine il lavoro ma non sei nemmeno libero di sottrartene”.

Leggendo la consueta introduzione a “Un giorno, una parola” da parte del Pastore Paolo Ricca, prestigioso e carissimo amico della rivista e della Pro Civitate Christiana ho avuto il piacere di veder citata Rocca a proposito di un’intervista a noi rilasciata dal pittore Marcello Silvestri, alcune delle cui bellissime tavole illustrano le letture bibliche e i brevi commenti del libro. L’idea che chi lo legge incontri in qualche modo la nostra rivista mi pare un piccolo segno verso quella comunione tra cristiani di confessioni diverse che battono cammini comuni per alleggerire il mondo dalle sofferenze e per costruire esperienze di promozione umana. E che sperano di trovarsi presto a spezzare il pane insieme, come il Signore ci ha comandato di fare.

————————-

—————————

——————————

——————————

Newsletter n.326 dell’11 gennaio 2024

DOV’È IL FASCISMO

Cari amici,

È stato fuorviante il dibattito protrattosi per giorni e giorni sul fascismo della signora Meloni. Esso non consiste nel beneplacito al saluto romano, ma nella cultura fascista che la determina nella sua azione di governo. Se ne possono fare solo alcuni esempi.

Il primo è quello di riferirsi sempre all’Italia come alla “Nazione”, per marcare un’identità, non per vezzo di linguaggio. Ma l’Italia, secondo la Costituzione, è una Repubblica, non è un Nazione, ed è la Repubblica, cioè il diritto, non sono le viscere, a fare il cittadino. Altrimenti si fa lo Stato etnico, e se arrivano altri si grida alla sostituzione etnica, si sogna il blocco navale, si chiudono i porti oppure, arrivati, li si imprigiona, li si segrega e li si deporta, fuori dalla vista, fuori dai confini, in Albania o in Tunisia, magari a pagamento. È quanto accade con lo Stato di Israele, che la discriminazione etnica l’ha messa addirittura in una legge di rango costituzionale che definisce Israele come lo “Stato nazione del popolo ebraico”, e solo a questo, “esclusivamente” riserva “il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale”, che vuol dire negare agli altri la partecipazione alla sovranità, i diritti politici e perfino, come pretende il generale Effi Eitam, leader del partito religioso, il porto d’armi; e questo è il fascismo che porta al genocidio, come oggi a Gaza e che i palestinesi li vuole mandare nel deserto, in Egitto, in Congo, o tenerli in prigioni a cielo aperto (lo “Stato” palestinese della soluzione a due Stati, raccomandata, ma solo ora, da Biden).

Altra prova di fascismo è l’orgogliosa reiterata rivendicazione di un potere non “ricattabile”. Ma “ricattare” vuol dire minacciare un male per ottenere un bene: la democrazia è che un potere può essere tolto se non obbedisce al bene comune, e la minaccia di togliere potere al potere la fanno i Parlamenti nelle Repubbliche parlamentari e gli elettorati quando sono chiamati a votare. Il fascismo è che il Parlamento non può togliere la fiducia ai governi, gli elettorati non possono votare per uno o più lustri, e il potere è inamovibile; l’elezione diretta di un presidente del consiglio (la madre, per la Meloni, di tutte le riforme) lo rende non “ricattabile”: non può infirmarne il potere né un Parlamento, né un Presidente della Repubblica né, fin quando il potere non lo chiami alle urne, l’elettorato: e questo è fascismo. È stato quando il Gran Consiglio del fascismo ha “ricattato” Mussolini a piazza Venezia, che il Duce è stato ficcato dal re in un’ambulanza.

Altra prova di fascismo è la passione della guerra e l’entusiasmo per le armi. E quando la guerra non la si può fare in proprio, la si fa fare agli altri, senza far loro mancare le armi, perché quelle non finiscano mai, lasciando invece che finiscano i soldati, che è il regalo che stiamo facendo all’Ucraina, al suo autogenocidio (e il Partito Democratico si astiene).

Ci sarebbero tante altre cose proprie del fascismo: la subalternità ai potenti Alleati, il corporativismo, il classismo fiscale, l’invenzione del nemico, la propaganda. Non il folklore dei vecchi riti. Di questo dovremmo accorgerci.

Nel sito pubblichiamo il discorso d’inizio d’anno agli Ambasciatori, nel quale papa Francesco ha fatto l’inventario della catastrofe in atto in “un mondo sempre più lacerato”, dove la geografia delle stragi, da Gaza all’Ucraina attraverso il Mediterraneo, “diventato nell’ultimo decennio un grande cimitero”, si proietta verso tutto il pianeta; pubblichiamo inoltre un richiamo alla posizione di Aldo Moro quale era espressa nel “memoriale Moro” scritto durante la detenzione nella prigione delle Brigate Rosse sulla crisi mediorientale e la politica di Israele, nonché un articolo sui problemi suscitati dalla costruzione di una nuova grande diga sul fiume Azzurro che mette in pericolo la funzione ecologica del Nilo.

Con i più cordiali saluti,

Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri

Mi permette Presidente…

Ecco la Lettera aperta al Presidente Mattarella, che ho scritto con Andrea Catone, e la collaborazione di Fabio Marcelli, in risposta al suo messaggio di Capodanno.

Ecco la Lettera aperta al Presidente Mattarella, che ho scritto con Andrea Catone, e la collaborazione di Fabio Marcelli, in risposta al suo messaggio di Capodanno.

Finora le adesioni sono già oltre quota 1500 (in poche ore). Il testo è stato già ripreso dal giornale L’Identità e domani lo troveremo su altri giornali: il manifesto, Il Fatto Quotidiano, L’Unità.

Diamo un segnale. Non abbandoniamo la Palestina all’orrore, rimanendo silenti, ossia complici.

Per aderire: italiapalestina2024@gmail.com

_________________________________________

NON IN NOSTRO NOME

Lettera aperta al Presidente Sergio Mattarella

Signor Presidente,

noi sottoscritti cittadini e cittadine Suoi connazionali, lavoratori della città e della campagna, studenti e persone impegnate nel mondo della cultura, dell’insegnamento, dell’associazionismo, ci permettiamo di ricordarLe la situazione in atto in Palestina:

circa 30.000 vittime civili a Gaza, senza contare i presumibili 10.000 sotto le macerie.

70.000 feriti che non possono essere adeguatamente curati in ospedali distrutti da Israele.

1000 bambini che hanno perso uno o entrambi gli arti inferiori o superiori.

90% degli edifici rasi al suolo: “non è rimasto brandello di muro”, dichiarano i pochi osservatori ONU rimasti sul campo.

Una economia, una società, un paesaggio annichilati.

Oltre 2 milioni di persone sono senza un tetto, né acqua, né cibo, né medicinali, né carburanti, e sono spinte dall’esercito israeliano in una piccola sacca a Gaza sud, che peraltro continua ad essere bombardata.

Intanto si susseguono dichiarazioni di governanti israeliani sulla necessità di espellere dal territorio di Gaza i palestinesi sopravvissuti, e sul progetto di ricolonizzazione di Gaza da parte dei coloni israeliani, mentre addirittura si pubblicano annunci di lussuosi villaggi turistici da costruire sulle macerie e sui corpi insepolti della popolazione palestinese.

In Cisgiordania (secondo l’ONU, “Territori Occupati”) gli oltre 700.000 coloni israeliani, che hanno occupato illegalmente il territorio e rendono molto problematica, per non dire impossibile, la soluzione “due popoli, due Stati”, spalleggiati dall’esercito di Israele attaccano quotidianamente e uccidono i contadini palestinesi, compresi donne, anziani, adolescenti.

Israele ha ucciso 138 funzionari dell’ONU e continua a bombardare i convogli dell’agenzia per i rifugiati dell’ONU. Colpisce le ambulanze che trasportano i feriti. Cattura, e umilia denudandoli e ingiuriandoli, centinaia di cittadini colpevoli semplicemente di essere palestinesi.

Israele ha trucidato un centinaio di giornalisti e fotografi nell’esercizio del loro lavoro.

Il segretario generale dell’ONU Guterres ha denunciato ripetutamente la “catastrofe umanitaria”, l’Assemblea generale dell’ONU approva la risoluzione che chiede l’immediato cessate il fuoco.

Alcuni stati, come il SudAfrica deferiscono Israele alla Corte Internazionale di Giustizia (dell’ONU) per genocidio e diversi altri Stati denunciano quella nazione per violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario di fronte alla Corte Penale Internazionale. Milioni di persone in tutto il mondo chiedono che venga perseguito Netanyahu e la cupola politico-militare israeliana per questi motivi. Altri Paesi della UE annunciano varie azioni contro Israele, mentre il nostro governo appare silente o complice dei crimini in corso.

Quando l’Armata Rossa sovietica liberò Auschwitz il 27 gennaio 1945 e vennero alla luce gli orrori della Shoah, alcuni giustificarono il loro silenzio e la loro inazione dicendo di ignorare cosa stesse accadendo nei lager nazisti. Oggi assistiamo in diretta alla pulizia etnica e all’olocausto del popolo palestinese. Nessuno può dire “non so”.

È per noi grave che Ella nel Suo messaggio riduca il genocidio in corso a “un’azione militare [di Israele] che provoca anche [evidenziazione nostra] migliaia di vittime civili e costringe, a Gaza, moltitudini di persone ad abbandonare le proprie case, respinti da tutti”. Nient’altro. Ella, Signor Presidente, avrebbe potuto, e riteniamo dovuto, riprendere le dichiarazioni del segretario dell’Onu, le risoluzioni dell’Assemblea generale e levare una voce per l’immediato cessate il fuoco in Palestina. Come anche alcuni leader europei hanno chiesto.

Ella, invece, ha taciuto, Signor Presidente.

Nelle sue parole il genocidio del popolo palestinese in corso (è la definizione dello storico israeliano Ilan Pappé, costretto ad abbandonare il suo paese e la sua università per le minacce di cui è stato oggetto) è stato ridotto alla reazione israeliana “che provoca anche migliaia di vittime civili”. Durante la Resistenza antifascista i massacri operati dai nazifascisti si chiamavano “rappresaglia”; alle Fosse Ardeatine i nazisti applicarono la formula del “10 italiani per un tedesco”. La rappresaglia di Israele (se di rappresaglia si può parlare e non di un piano preordinato di svuotare Gaza della popolazione palestinese e riportarla sotto il diretto controllo israeliano) supera di molto il criterio nazista delle Fosse Ardeatine.

Tra l’altro, Ella evita di dare un nome al popolo vittima del massacro: nel Suo discorso sono “moltitudini di persone”. NO, non sono “moltitudini”, “volgo disperso che nome non ha”: è il popolo palestinese che subisce da 75 anni l’occupazione di Israele, è il popolo che si oppone e resiste all’occupazione, come fecero i nostri patrioti nel Risorgimento e i partigiani nella Resistenza antinazifascista italiana.

Ella dice che i giovani vanno educati alla pace, ma non si educa se non si compie un’operazione di verità, e la verità non è solo non dire il falso, ma dare un quadro completo delle cose. Il Suo discorso – un discorso ufficiale, a reti televisive unificate a tutto il Paese – per quel che dice e per quello che NON dice, viola i principi cui pure Ella dichiara di ispirarsi, non educa alla verità, né alla giustizia, in difesa morale di ogni popolo oppresso.

La parte del Suo discorso dedicata al conflitto in Medio Oriente è in definitiva schiacciata sulla politica bellicistica e disumana del governo di Israele, che annuncia un 2024 di guerra. Legando mani e piedi il nostro Paese alla politica oltranzista di Israele, Ella rompe con quella politica mediterranea di apertura ed equilibrio con i paesi arabi e di riconoscimento delle ragioni del popolo palestinese, promossa tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso da statisti come Moro, Andreotti, Craxi, o da un sindaco eccezionale testimone di pace e costruttore di ponti fra i popoli, come Giorgio La Pira. Il Suo discorso, Signor Presidente, non è solo un inaccettabile silenzio sul genocidio palestinese in corso, è anche un tradimento della storia italiana, e un colpo ai nostri interessi nazionali.

Ebbene, in piena coscienza, e con il massimo rispetto per la carica che Ella riveste, noi sottoscritti ci permettiamo di osservare e di comunicarLe che Ella ha parlato non in nostro nome.

2 gennaio 2024

Angelo d’Orsi, Storico e giornalista, già Ordinario Univ. Di Torino – Direttore “Historia Magistra” e “Gramsciana”

Fabio Marcelli, Roma, dirigente di ricerca, Istituto di studi giuridici internazionali CNR

Andrea Catone, Bari, direttore editoriale edizioni MarxVentuno

_________________________________________

Il messaggio del Presidente. Soffermiamoci solo su una parte, molto importante e significativa, laddove le parole pesanti come pietre pendono da una parte sola

ASIMMETRIE DI FINE D’ANNO

ASIMMETRIE DI FINE D’ANNO

di Gianni Loy

Poco prima della scadenza di un anno indimenticabile, ho ascoltato con attenzione il messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto al paese. Poco dopo, le più alte cariche dello Stato hanno riferito di un “consenso unanime”.

Il fatto che la mia voce non si unisca al sonito di altre mille farebbe venir meno l’unanimità. Ciò poco importa, ma sinché sarà possibile esercitare il diritto di critica, lo farò. In questo caso, dissento profondamente con la tecnica utilizzata per la descrizione della guerra in atto. Ciò riguarda solo una piccola parte del messaggio del presidente della Repubblica, per il resto ampiamente condivisibile, ma una parte qualificante.

Riguarda la scelta delle parole. Spero, sinceramene, che non corrisponda al vero quanto subito affermato la seconda carica dello Stato, e cioè che “la scelta delle parole è stata significativa”. Spero, invece, che si sia trattato di una distrazione. Perché è proprio della scelta delle parole che intendo parlare. Delle parole che descrivono due fatti, ben pecisi: da una parte “l’attacco terroristico di Hamas” (descritto in appena 19 parole, al netto di preposizioni e articoli) e dall’altra parte la “reazione del governo israeliano” (18 parole).

«Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne di buona volontà collaborare in armonia per cogliere le opportunità e affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, e consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico»

MESSAGGIO

DI SUA SANTITÀ

FRANCESCO

PER LA LVII

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

1° GENNAIO 2024

Intelligenza artificiale e pace

All’inizio del nuovo anno, tempo di grazia che il Signore dona a ciascuno di noi, vorrei rivolgermi al Popolo di Dio, alle nazioni, ai Capi di Stato e di Governo, ai Rappresentanti delle diverse religioni e della società civile, a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo per porgere i miei auguri di pace.

1. Il progresso della scienza e della tecnologia come via verso la pace

La Sacra Scrittura attesta che Dio ha donato agli uomini il suo Spirito affinché abbiano «saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro» (Es 35,31). L’intelligenza è espressione della dignità donataci dal Creatore, che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza (cfr Gen 1,26) e ci ha messo in grado di rispondere al suo amore attraverso la libertà e la conoscenza. La scienza e la tecnologia manifestano in modo particolare tale qualità fondamentalmente relazionale dell’intelligenza umana: sono prodotti straordinari del suo potenziale creativo.

Nella Costituzione Pastorale Gaudium et spes, il Concilio Vaticano II ha ribadito questa verità, dichiarando che «col suo lavoro e col suo ingegno l’uomo ha cercato sempre di sviluppare la propria vita» [1]. Quando gli esseri umani, «con l’aiuto della tecnica», si sforzano affinchè la terra «diventi una dimora degna di tutta la famiglia umana» [2], agiscono secondo il disegno di Dio e cooperano con la sua volontà di portare a compimento la creazione e di diffondere la pace tra i popoli. Anche il progresso della scienza e della tecnica, nella misura in cui contribuisce a un migliore ordine della società umana, ad accrescere la libertà e la comunione fraterna, porta dunque al miglioramento dell’uomo e alla trasformazione del mondo.

Giustamente ci rallegriamo e siamo riconoscenti per le straordinarie conquiste della scienza e della tecnologia, grazie alle quali si è posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano la vita umana e causavano grandi sofferenze. Allo stesso tempo, i progressi tecnico-scientifici, rendendo possibile l’esercizio di un controllo finora inedito sulla realtà, stanno mettendo nelle mani dell’uomo una vasta gamma di possibilità, alcune delle quali possono rappresentare un rischio per la sopravvivenza e un pericolo per la casa comune [3].

I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell’informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmanti opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell’armonia tra i popoli. È pertanto necessario porsi alcune domande urgenti. Quali saranno le conseguenze, a medio e a lungo termine, delle nuove tecnologie digitali? E quale impatto avranno sulla vita degli individui e della società, sulla stabilità internazionale e sulla pace?

2. Il futuro dell’intelligenza artificiale tra promesse e rischi

I progressi dell’informatica e lo sviluppo delle tecnologie digitali negli ultimi decenni hanno già iniziato a produrre profonde trasformazioni nella società globale e nelle sue dinamiche. I nuovi strumenti digitali stanno cambiando il volto delle comunicazioni, della pubblica amministrazione, dell’istruzione, dei consumi, delle interazioni personali e di innumerevoli altri aspetti della vita quotidiana.

Inoltre, le tecnologie che impiegano una molteplicità di algoritmi possono estrarre, dalle tracce digitali lasciate su internet, dati che consentono di controllare le abitudini mentali e relazionali delle persone a fini commerciali o politici, spesso a loro insaputa, limitandone il consapevole esercizio della libertà di scelta. Infatti, in uno spazio come il web, caratterizzato da un sovraccarico di informazioni, possono strutturare il flusso di dati secondo criteri di selezione non sempre percepiti dall’utente.

Dobbiamo ricordare che la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche non sono disincarnate dalla realtà e «neutrali» [4], ma soggette alle influenze culturali. In quanto attività pienamente umane, le direzioni che prendono riflettono scelte condizionate dai valori personali, sociali e culturali di ogni epoca. Dicasi lo stesso per i risultati che conseguono: essi, proprio in quanto frutto di approcci specificamente umani al mondo circostante, hanno sempre una dimensione etica, strettamente legata alle decisioni di chi progetta la sperimentazione e indirizza la produzione verso particolari obiettivi.

Questo vale anche per le forme di intelligenza artificiale. Di essa, ad oggi, non esiste una definizione univoca nel mondo della scienza e della tecnologia. Il termine stesso, ormai entrato nel linguaggio comune, abbraccia una varietà di scienze, teorie e tecniche volte a far sì che le macchine riproducano o imitino, nel loro funzionamento, le capacità cognitive degli esseri umani. Parlare al plurale di “forme di intelligenza” può aiutare a sottolineare soprattutto il divario incolmabile che esiste tra questi sistemi, per quanto sorprendenti e potenti, e la persona umana: essi sono, in ultima analisi, “frammentari”, nel senso che possono solo imitare o riprodurre alcune funzioni dell’intelligenza umana. L’uso del plurale evidenzia inoltre che questi dispositivi, molto diversi tra loro, vanno sempre considerati come “sistemi socio-tecnici”. Infatti il loro impatto, al di là della tecnologia di base, dipende non solo dalla progettazione, ma anche dagli obiettivi e dagli interessi di chi li possiede e di chi li sviluppa, nonché dalle situazioni in cui vengono impiegati.

L’intelligenza artificiale, quindi, deve essere intesa come una galassia di realtà diverse e non possiamo presumere a priori che il suo sviluppo apporti un contributo benefico al futuro dell’umanità e alla pace tra i popoli. Tale risultato positivo sarà possibile solo se ci dimostreremo capaci di agire in modo responsabile e di rispettare valori umani fondamentali come «l’inclusione, la trasparenza, la sicurezza, l’equità, la riservatezza e l’affidabilità» [5].

Non è sufficiente nemmeno presumere, da parte di chi progetta algoritmi e tecnologie digitali, un impegno ad agire in modo etico e responsabile. Occorre rafforzare o, se necessario, istituire organismi incaricati di esaminare le questioni etiche emergenti e di tutelare i diritti di quanti utilizzano forme di intelligenza artificiale o ne sono influenzati [6].

L’immensa espansione della tecnologia deve quindi essere accompagnata da un’adeguata formazione alla responsabilità per il suo sviluppo. La libertà e la convivenza pacifica sono minacciate quando gli esseri umani cedono alla tentazione dell’egoismo, dell’interesse personale, della brama di profitto e della sete di potere. Abbiamo perciò il dovere di allargare lo sguardo e di orientare la ricerca tecnico-scientifica al perseguimento della pace e del bene comune, al servizio dello sviluppo integrale dell’uomo e della comunità [7].

La dignità intrinseca di ogni persona e la fraternità che ci lega come membri dell’unica famiglia umana devono stare alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e servire come criteri indiscutibili per valutarle prima del loro impiego, in modo che il progresso digitale possa avvenire nel rispetto della giustizia e contribuire alla causa della pace. Gli sviluppi tecnologici che non portano a un miglioramento della qualità di vita di tutta l’umanità, ma al contrario aggravano le disuguaglianze e i conflitti, non potranno mai essere considerati vero progresso [8].

L’intelligenza artificiale diventerà sempre più importante. Le sfide che pone sono tecniche, ma anche antropologiche, educative, sociali e politiche. Promette, ad esempio, un risparmio di fatiche, una produzione più efficiente, trasporti più agevoli e mercati più dinamici, oltre a una rivoluzione nei processi di raccolta, organizzazione e verifica dei dati. Occorre essere consapevoli delle rapide trasformazioni in atto e gestirle in modo da salvaguardare i diritti umani fondamentali, rispettando le istituzioni e le leggi che promuovono lo sviluppo umano integrale. L’intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi.

3. La tecnologia del futuro: macchine che imparano da sole

Nelle sue molteplici forme l’intelligenza artificiale, basata su tecniche di apprendimento automatico (machine learning), pur essendo ancora in fase pionieristica, sta già introducendo notevoli cambiamenti nel tessuto delle società, esercitando una profonda influenza sulle culture, sui comportamenti sociali e sulla costruzione della pace.