Editoriali

Papa Francesco: due parole-chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione

![]() Anticipazioni. Tre giornali online (il manifesto sardo, Giornalia e Aladinpensiero)

Anticipazioni. Tre giornali online (il manifesto sardo, Giornalia e Aladinpensiero)

organizzano per domenica 4 ottobre (festa di san Francesco), ore 18-19, un video-incontro sulle tematiche della “Fratellanza universale nel mondo sconvolto dalla pandemia e dalle disuguaglianze. Il ruolo delle grandi Culture dalle contrapposizioni all’integrazione”. Ci stiamo lavorando. La nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e la dichiarazione di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 costituiranno due importanti riferimenti dell’iniziativa.

organizzano per domenica 4 ottobre (festa di san Francesco), ore 18-19, un video-incontro sulle tematiche della “Fratellanza universale nel mondo sconvolto dalla pandemia e dalle disuguaglianze. Il ruolo delle grandi Culture dalle contrapposizioni all’integrazione”. Ci stiamo lavorando. La nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e la dichiarazione di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 costituiranno due importanti riferimenti dell’iniziativa.

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO COMUNITÀ LAUDATO SI’

Aula Paolo VI, Sabato, 12 settembre 2020.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Vi do il benvenuto, e salutando voi desidero raggiungere tutti i membri delle Comunità Laudato si’ in Italia e nel mondo. Ringrazio il Signor Carlo Pertini nella mia lingua paterna, non materna: “Carlìn”. Avete posto come centro propulsore di ogni vostra iniziativa l’ecologia integrale proposta dall’Enciclica Laudato si’. Integrale, perché tutti siamo creature e tutto nel creato è in relazione, tutto è correlato. Anzi, oserei dire, tutto è armonico. Anche la pandemia lo ha dimostrato: la salute dell’uomo non può prescindere da quella dell’ambiente in cui vive. È poi evidente che i cambiamenti climatici non stravolgono solo gli equilibri della natura, ma provocano povertà e fame, colpiscono i più vulnerabili e a volte li obbligano a lasciare la loro terra. L’incuria del creato e le ingiustizie sociali si influenzano a vicenda: si può dire che non c’è ecologia senza equità e non c’è equità senza ecologia.

Voi siete motivati a prendervi cura degli ultimi e del creato, insieme, e volete farlo sull’esempio di San Francesco d’Assisi, con mitezza e laboriosità. Vi ringrazio per questo, e rinnovo l’appello a impegnarsi per salvaguardare la nostra casa comune. È un compito che riguarda tutti, specialmente i responsabili delle nazioni e delle attività produttive. Serve la volontà reale di affrontare alla radice le cause degli sconvolgimenti climatici in atto. Non bastano impegni generici – parole, parole… – e non si può guardare solo al consenso immediato dei propri elettori o finanziatori. Occorre guardare lontano, altrimenti la storia non perdonerà. Serve lavorare oggi per il domani di tutti. I giovani e i poveri ce ne chiederanno conto. È la nostra sfida. Prendo una frase del teologo martire Dietrich Bonhoeffer: la nostra sfida, oggi, non è “come ce la caviamo”, come noi usciamo da questa realtà; la nostra sfida vera è “come potrà essere la vita della prossima generazione”: dobbiamo pensare a questo!

Cari amici, ora vorrei condividere con voi due parole-chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione.

Contemplazione. Oggi, la natura che ci circonda non viene più ammirata, contemplata, ma “divorata”. Siamo diventati voraci, dipendenti dal profitto e dai risultati subito e a tutti i costi. Lo sguardo sulla realtà è sempre più rapido, distratto, superficiale, mentre in poco tempo si bruciano le notizie e le foreste. Malati di consumo. Questa è la nostra malattia! Malati di consumo. Ci si affanna per l’ultima “app”, ma non si sanno più i nomi dei vicini, tanto meno si sa più distinguere un albero da un altro. E, ciò che è più grave, con questo stile di vita si perdono le radici, si smarrisce la gratitudine per quello che c’è e per chi ce l’ha dato. Per non dimenticare, bisogna tornare a contemplare; per non distrarci in mille cose inutili, occorre ritrovare il silenzio; perché il cuore non diventi infermo, serve fermarsi. Non è facile. Bisogna, ad esempio, liberarsi dalla prigionia del cellulare, per guardare negli occhi chi abbiamo accanto e il creato che ci è stato donato.

Contemplare è regalarsi tempo per fare silenzio, per pregare, così che nell’anima ritorni l’armonia, l’equilibrio sano tra testa, cuore e mani; tra pensiero, sentimento e azione. La contemplazione è l’antidoto alle scelte frettolose, superficiali e inconcludenti. Chi contempla impara a sentire il terreno che lo sostiene, capisce di non essere al mondo solo e senza senso. Scopre la tenerezza dello sguardo di Dio e comprende di essere prezioso. Ognuno è importante agli occhi di Dio, ognuno può trasformare un po’ di mondo inquinato dalla voracità umana nella realtà buona voluta dal Creatore. Chi sa contemplare, infatti, non sta con le mani in mano, ma si dà da fare concretamente. La contemplazione ti porta all’azione, a fare.

Ecco dunque la seconda parola: compassione. È il frutto della contemplazione. Come si capisce che uno è contemplativo, che ha assimilato lo sguardo di Dio? Se ha compassione per gli altri – compassione non è dire: “questo mi fa pena…”, compassione è “patire con” –, se va oltre le scuse e le teorie, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle da custodire. Quello che ha detto alla fine Carlo Petrini sulla fratellanza. Questa è la prova, perché così fa lo sguardo di Dio che, nonostante tutto il male che pensiamo e facciamo, ci vede sempre come figli amati. Non vede degli individui, ma dei figli, ci vede fratelli e sorelle di un’unica famiglia, che abita la stessa casa. Non siamo mai estranei ai suoi occhi. La sua compassione è il contrario della nostra indifferenza. L’indifferenza – mi permetto la parola un po’ volgare – è quel menefreghismo che entra nel cuore, nella mentalità, e che finisce con un “che si arrangi”. La compassione è il contrario dell’indifferenza.

Vale anche per noi: la nostra compassione è il vaccino migliore contro l’epidemia dell’indifferenza. “Non mi riguarda”, “non tocca a me”, “non c’entro”, “è cosa sua”: ecco i sintomi dell’indifferenza. C’è una bella fotografia – l’ho detto altre volte –, fatta da un fotografo romano, si trova nell’Elemosineria. Una notte d’inverno, si vede che esce da un ristorante di lusso una signora di una certa età, con la pelliccia, il cappello, i guanti, ben coperta dal freddo esce, dopo aver mangiato bene – che non è peccato, mangiare bene! [ridono] – e c’è alla porta un’altra donna, con una stampella, malvestita, si vede che sente il freddo… una homeless, con la mano tesa… E la signora che esce dal ristorante guarda da un’altra parte. La foto si chiama “Indifferenza”. Quando l’ho vista, ho chiamato il fotografo per dirgli: “Sei stato bravo a prendere questo in modo spontaneo”, e ho detto di metterla nell’Elemosineria. Per non cadere nello spirito dell’indifferenza. Invece, chi ha compassione passa dal “di te non m’importa” al “tu sei importante per me”. O almeno “tu tocchi il mio cuore”. Però la compassione non è un bel sentimento, non è pietismo, è creare un legame nuovo con l’altro. È farsene carico, come il buon Samaritano che, mosso da compassione, si prende cura di quel malcapitato che neppure conosce (cfr Lc 10,33-34). Il mondo ha bisogno di questa carità creativa e fattiva, di gente che non sta davanti a uno schermo a commentare, ma di gente che si sporca le mani per rimuovere il degrado e restituire dignità. Avere compassione è una scelta: è scegliere di non avere alcun nemico per vedere in ciascuno il mio prossimo. E questa è una scelta.

Questo non vuol dire diventare molli e smettere di lottare. Anzi, chi ha compassione entra in una dura lotta quotidiana contro lo scarto e lo spreco, lo scarto degli altri e lo spreco delle cose. Fa male pensare a quanta gente viene scartata senza compassione: anziani, bambini, lavoratori, persone con disabilità… Ma è scandaloso anche lo spreco delle cose. La FAO ha documentato che, nei Paesi industrializzati, vengono buttate via più di un miliardo – più di un miliardo! – di tonnellate di cibo commestibile! Questa è la realtà. Aiutiamoci, insieme, a lottare contro lo scarto e lo spreco, esigiamo scelte politiche che coniughino progresso ed equità, sviluppo e sostenibilità per tutti, perché nessuno sia privato della terra che abita, dell’aria buona che respira, dell’acqua che ha il diritto di bere e del cibo che ha il diritto di mangiare.

Sono certo che i membri di ogni vostra Comunità non si accontenteranno di vivere da spettatori, ma saranno sempre protagonisti miti e determinati nel costruire il futuro di tutti. E tutto questo fa la fraternità. Lavorare come e da fratelli. Costruire la fraternità universale. E questo è il momento, questa è la sfida di oggi. Vi auguro di alimentare la contemplazione e la compassione, ingredienti indispensabili dell’ecologia integrale. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e per il vostro impegno. Vi ringrazio per le vostre preghiere. A coloro di voi che pregano, chiedo di pregare, e a chi non prega, almeno mandatemi buone onde, ne ho bisogno! [ridono, applauso]

E adesso vorrei chiedere a Dio che benedica ognuno di voi, benedica il cuore di ognuno di voi, che sia credente o non credente, di qualsiasi tradizione religiosa sia. Che Dio benedica tutti voi. Amen.

——————-

La foto di Carlo Petrini con Papa Francesco è tratta dal sito web delle Comunità Laudato si’, dove è anche pubblicato il video dell’udienza del 13 settembre 2020, di cui sotto richiamiamo il link.

Papa Francesco:due parole-chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione

—————–——

———-

- Anche su Giornalia.

Uscire dalla crisi del capitalismo o dal capitalismo in crisi? Un vecchio quanto attuale dilemma. Dibattito

![]() Riprendiamo di seguito l’editoriale di Donato Speroni, direttore del sito web dell’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo sostenibile), organizzazione a cui Aladinpensiero News è associata, pubblicato l’11 settembre u.s. Riteniamo sia un utile contributo al Dibattito in corso sul mondo con e dopo il coronavirus. Per gli aspetti legati alle trasformazioni del lavoro e delle imprese, segnaliamo, per correlazione, l’articolo di Nino Lisi, apparso su Sbilanciamoci! e ripubblicato dal nostro sito.

Riprendiamo di seguito l’editoriale di Donato Speroni, direttore del sito web dell’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo sostenibile), organizzazione a cui Aladinpensiero News è associata, pubblicato l’11 settembre u.s. Riteniamo sia un utile contributo al Dibattito in corso sul mondo con e dopo il coronavirus. Per gli aspetti legati alle trasformazioni del lavoro e delle imprese, segnaliamo, per correlazione, l’articolo di Nino Lisi, apparso su Sbilanciamoci! e ripubblicato dal nostro sito.

————————————————————–

È possibile costruire un capitalismo sostenibile?

Negli ultimi 40 anni, il modello neoliberista ha consentito uno sviluppo senza precedenti, ma ha aggravato le disuguaglianze e il degrado del Pianeta. Per modificarne i meccanismi è necessaria un’ampia partecipazione democratica e un “rimbalzo in avanti” dalla crisi in cui siamo, come indica l’Europa.

di Donato Speroni, ASviS.

La domanda circola da tempo: il capitalismo è compatibile con la costruzione di un mondo sostenibile? Già nel World economic forum di Davos del gennaio scorso, quindi in tempi pre-Covid, il tema prescelto era how stakeholder capitalism can solve the world’s urgent challenges. Il concetto di stakeholder capitalism già implicava una svolta rispetto allo shareholder capitalism, indicando un capitalismo attento agli interessi di tutti (lavoratori, consumatori, comunità locali) e non solo agli azionisti, cioè ai profitti.

Lo shareholder capitalism, di matrice anglosassone, ha dominato il mondo economico negli ultimi quarant’anni, ma ha dimostrato la sua inadeguatezza davanti alle sfide del presente, creando una situazione di insostenibilità sociale e ambientale. Sociale, perché ha creato diseguaglianze sempre più forti, senza essere in grado di assicurare la loro riduzione; ambientale, perché l’economia industriale si è sviluppata senza tener conto in modo stringente delle cosiddette “esternalità”: il consumo di risorse naturali non rinnovabili, l’inquinamento, le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Sono stati introdotti alcuni correttivi, come il meccanismo di scambio delle emissioni (Ets nell’acronimo inglese di Emission trading scheme) sancito dal protocollo di Kyoto, ma non sono stati sufficienti per porre un freno al degrado del Pianeta.

Ci si chiede, dunque, se l’attuale sistema economico è in grado di autoemendarsi per far fronte alle sfide del futuro. Un interrogativo reso drammatico anche dal fatto che le caratteristiche di un possibile sistema alternativo, il cosiddetto “postcapitalismo”, sono molto nebulose. In contrapposizione all’ideologia liberista, dovrebbe trattarsi di un sistema nel quale gli Stati (e le organizzazioni internazionali) riacquistano un forte potere regolatorio e di intervento. Ma qui si apre una seconda questione: i sistemi democratici che governano queste istituzioni sono in grado di gestire sfide a medio e lungo termine come la crisi climatica, oppure le classi dirigenti (e anche l’opinione pubblica) tendono soltanto a guardare all’immediato, all’arco di una legislatura o di una prossima elezione, sempre accantonando i temi del futuro e scaricandoli sulle prossime generazioni?

Nell’introduzione al dossier “Beyond capitalism” edito da The progressive post si afferma:

Oggi il capitalismo è in crisi profonda. Questo semplice fatto era già conosciuto prima dell’attuale crisi economica, ma è stato messo a nudo per tutti dall’ avvento del coronavirus e dal danno che ha provocato alle sue strutture globalizzate e finanziarizzate, costruite sulla fragile fondazione di debiti e crediti. Non è più in grado di garantire il benessere umano e spinge l’ecosistema del Pianeta verso il collasso. Nella sua forma digitalizzata stimola le disuguaglianze anche se alimenta l’illusione dell’empowerment individuale, favorendo propensioni autoritarie in molti Paesi.

Tra gli articoli contenuti nel dossier, quello di Fabrizio Barca, promotore del Forum Diseguaglianze Diversità e coordinatore del gruppo di lavoro ASviS sul Goal 10, che chiede una “inversione a U” nella dinamica delle disuguaglianze che tendono a rendere questo sistema sempre meno sostenibile dal punto di vista sociale.

Non si tratta di investire grandi risorse, ma di ribilanciare i poteri verso una maggiore giustizia sociale e ambientale, ringiovanendo la democrazia.

L’essenza della proposta di Barca non è nella ridistribuzione delle risorse, ma nei meccanismi di formazione: occorre dare più spazio al lavoro rispetto ai detentori del capitale e in questo modo si ottiene un cambiamento degli obiettivi collettivi verso una maggiore giustizia sociale. Tuttavia mi domando: questa visione presuppone che i lavoratori – quelli che un tempo erano chiamati la classe operaia – siano i più disposti a stimolare il cambiamento verso la sostenibilità sociale ed ambientale. Ma numerosi studi, tra cui un recente articolo del Financial Times, avvertono che la classe lavoratrice oggi vota più a destra, e quindi è meno disposta al cambiamento, della classe media, forse perché teme di perdere quel poco che ha conquistato.

È possibile cambiare questa situazione? Nel suo libro “Changemaker? Il futuro industrioso dell’economia digitale”, Sossella editore/cheFare, Adam Arviddson sostiene che l’economia industriale, ad alta intensità di capitale, si sta contraendo e sta espellendo sempre più manodopera. C’è però la possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di ritornare a una “economia industriosa”, ad alta intensità di lavoro.

Arviddson spiega in una intervista ad Alex Giordano, sul Corriere della. Sera:

Nel modello industrioso esiste un grande desiderio di cambiamento: questa imprenditorialità non è necessariamente un fatto di necessità ma è un desiderio, una visione. Alla base c’è una volontà di trasformazione, seppur spesso puramente personale. Si tratta quindi di progetti che non vengono inseriti in grandi schemi politici ma che hanno a che fare con percorsi di autorealizzazione individuale. Questo riguarda pesantemente il knowledge worker ma riguarda anche quelli che lavorano nei piani più bassi dell’economia: i lavoratori delle fabbriche di elettronica di Shen Zhen se riescono aprono piccolo banco nel mercato e si mettono a riparare o customizzare o hackerare gli iPhone. Nei mercati africani è pieno di piccoli negozi di mobile phone dove puoi ricaricare o crackare il cellulare e dove vengono usate anche forum di software open source.

Le nuove tecnologie consentirebbero dunque di ridefinire il lavoro e di offrire nuove opportunità di autoimpiego, evitando l’emarginazione di milioni di persone. Questa nuova classe lavoratrice sarà più aperta alle scelte necessarie per uno sviluppo sostenibile? Una possibile risposta ci viene dal saggio “After carbon democracy” di Alyssa Battistoni. e Jediah Britton-Purdy, pubblicato di Dissent e ripreso in italiano dalla rivista Una città.

Dunque, siamo davvero noi il problema? Quali sono le prospettive per una “no-carbon democracy” nel Ventunesimo secolo?

Nel “Financial Times”, affidabile barometro del pensiero elitario, un redattore si è recentemente domandato: “La democrazia può sopravvivere senza il petrolio?”. La risposta non è facile: “Nessun elettorato voterà mai per ridimensionare il proprio stile di vita? Non possiamo certo incolpare i politici cattivi o le corporation. È colpa nostra: preferiremo sempre la crescita al clima”.

Persino i meglio disposti, a sinistra, non possono non preoccuparsi di quello che un drastico cambiamento delle condizioni materiali di vita potrebbe comportare per il destino della democrazia. Nel suo libro Carbon Democracy, lo storico Timothy Mitchell sostiene che “le politiche democratiche si sono sviluppate grazie al petrolio con un particolare orientamento verso il futuro; il futuro era l’orizzonte infinito della crescita”. Ora sappiamo che quell’orizzonte si sta restringendo.

Gli autori si pongono la domanda se è possibile combattere il cambiamento climatico in un sistema democratico: apparentemente, un regime autoritario, “capace di costruire ferrovie ad alta velocità o di interrompere da un giorno all’altro una produzione di carbone” ha migliori possibilità di intervenire sul clima. Ma “non è ancora ora di mandare la democrazia nel dimenticatoio”: bisogna invece convincere la maggioranza e in realtà una maggioranza a favore delle scelte ambientaliste si può costruire.

In effetti, esiste un programma climatico ambizioso, che si propone di sostenere alti costi a beneficio di popolazioni straniere e delle generazioni future e che sta mobilitando gli attivisti e attraendo a sé i candidati delle primarie democratiche.

Il Green New Deal rappresenta una scommessa sul fatto che sia più democrazia, e non meno, la strada per affrontare il cambiamento climatico, anche se non abbiamo ancora una democrazia perfetta. La premessa è che l’azione climatica, per avere successo politicamente, deve essere popolare; ciò significa che deve offrire benefici alle persone, e non solo chiedere loro sacrifici per il bene del futuro.

Oggi però “non esiste una base elettorale per un movimento di austerity ecologista”, ma in prospettiva

non hai bisogno di cambiare lo spirito e la mentalità di tutti, in un Paese; non devi necessariamente produrre una trasformazione morale improvvisa. È sufficiente convincere una maggioranza di persone. E una grande maggioranza di persone ha indicato il proprio sostegno a molte delle componenti del Green New Deal: la garanzia di occupazione lavorativa; l’investimento su energie rinnovabili al 100%; il ripristino di terreni e foreste; l’investimento nei trasporti pubblici, e così via.

Conclude il saggio:

Ci aspetta una lotta lunga e difficile, piena di tensioni e di domande: qual è la volontà del popolo, e chi è il popolo, e come realizzare la sua volontà con istituzioni rigide, infrastrutture ancor più rigide, un capitale a piede libero e un popolo invece non pienamente libero? Il tutto mentre la natura, sempre più imprevedibile, si disinteressa di noi.

Questo è, sfortunatamente, lo stato della politica, di questi tempi, anche in momenti in cui la posta in gioco è alta e chiara e l’obiettivo è quello di realizzare pienamente la democrazia. Tuttavia, non c’è un’altra via d’uscita: bisogna passare di qui.

Proviamo a riassumere questo complesso ragionamento sulla base degli articoli citati: l’economia di mercato, cioè il capitalismo come l’abbiamo conosciuto finora, non è in grado di affrontare i temi della sostenibilità sociale e ambientale. Ma il capitalismo sta nuovamente cambiando, anche perché le nuove tecnologie rivalutano il ruolo dell’individuo e aprono nuove prospettive di partecipazione e di potere alla classe lavoratrice. Non è però scontato che i lavoratori siano disposti a fare scelte di medio e lungo termine che possono comportare sacrifici, anche se cresce la sensibilità ai temi dell’ambiente e della difesa del Pianeta. Dobbiamo dunque trasformare questa nuova sensibilità in una maggioranza “non silenziosa” per imporre un sistema che regoli i meccanismi di mercato nel rispetto del Pianeta e verso un maggiore equilibrio sociale. Questa è la battaglia politica che abbiamo davanti.

Vaste programme, avrebbe detto il generale De Gaulle. È importante però che in questa battaglia si possa contare sull’impegno dell’Europa, confermato in questi giorni dalla pubblicazione del primo Strategic foresight report annuale, diffuso in vista dello State of the Union che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presenterà il 15 settembre. La parola chiave del rapporto è “resilienza” riecheggiando in questa scelta la parola d’ordine lanciata da tempo dall’ASviS: soltanto consolidando i nostri punti di forza – sostiene la Commissione – si può “rimbalzare avanti” dopo la crisi del Covid.

Il rapporto analizza la resilienza nelle sue quattro dimensioni interconnesse: socioeconomica, geopolitica, verde e digitale, e spiega la sua importanza per raggiungere i nostri obiettivi strategici di lungo termine nel contesto delle transizioni verde, digitale e giusta.

Il documento non si limita alle parole, ma propone anche due prototipi di dashboard, strumentazioni statistiche per misurare le resilienze dei Paesi dell’Unione in campo socioeconomico e in campo geopolitico, verde, digitale. Come nell’Agenda 2030 dell’Onu, infatti, ogni effettiva trasformazione si deve poter monitorare attraverso indicatori che anno dopo anno indichino lo stato dell’arte e la necessità di interventi.

Questo documento può essere letto come una conferma della volontà europea di perseguire un modello di sviluppo che si basi su un capitalismo emendato per poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e su una crescita dei meccanismi democratici che diano più forza alla partecipazione popolare.

I segni che cogliamo nella nostra attività confermano i progressi nella sensibilità collettiva anche in Italia. Li vediamo nella mobilitazione per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile, nel nuovo protagonismo dei giovani, anche nella nuova attenzione all’Agenda 2030 mostrata dal mondo politico, con il collegamento reso esplicito sul sito della Camera tra il lavoro delle Commissioni permanenti e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Rapporto annuale che l’ASviS presenterà l’8 ottobre a conclusione del Festival metterà in chiaro le priorità da perseguire per uno sviluppo sostenibile in questa epoca così diversa da come ce l’eravamo immaginata e contribuirà alle scelte del Paese che deve cogliere l’occasione unica dei fondi europei per scelte di rinnovamento verso l’economia verde e la digitalizzazione.

Venerdì 11 Settembre 2020, su ASviS.

Appello: non si restringano gli spazi di partecipazione!

“Il Dibattito Pubblico affossato prima ancora di nascere”

“Il Dibattito Pubblico affossato prima ancora di nascere”

————

Il Senato in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha approvato nel disegno di legge Semplificazioni una norma di deroga al ricorso alla procedura di dibattito pubblico prima di una grande opera pubblica, come previsto dal Dpcm n. 76/2018 che ha introdotto nel nostro ordinamento il «Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico». L’appello perché la legge vigente non venga modificata. Aladinpensiero aderisce e s’impegna nella diffusione dell’appello.

————

Appello per un cambio di prospettiva della partecipazione in Italia

Siamo esperti di processi partecipativi, studiosi di democrazia deliberativa, membri di associazioni che si occupano di innovazione democratica, cittadini impegnati per il bene comune. Scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per una norma approvata dal Senato nel disegno di legge Semplificazioni: l’introduzione di una deroga al ricorso alla procedura di dibattito pubblico prima di una grande opera pubblica.

Ecco la norma approvata all’articolo 8 del disegno di legge Semplificazioni:

6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Cos’è il Dibattito Pubblico

Il dibattito pubblico è un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico che ha lo scopo di accrescere il coinvolgimento dei cittadini e cittadine nei processi di realizzazione delle grandi opere e si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione del progetto, al fine di valutare gli impatti delle diverse alternative e orientare le scelte. Ispirato al modello francese del débat public (introdotto dalla c.d. legge Barnier nel 1995) e già previsto in alcune leggi regionali, non è vincolante per il decisore pubblico ma permette di individuare e trattare con anticipo possibili conflitti che rischierebbero di rallentare la realizzazione degli interventi, come si è verificato in numerosi casi di infrastrutture controverse. Tale procedura ha una durata di pochi mesi, portando benefici sia in termini di trasparenza e democraticità delle decisioni sia in termini di speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa, sottraendola alle pressioni settoriali e localistiche. Il dibattito pubblico è uno strumento nato per gestire una conflittualità latente o esplicita e per migliorare la qualità della progettazione delle opere, serve ad aiutare e facilitare la decisione. Non è un elemento di complicazione o rallentamento delle procedure e può essere svolto anche negli ambienti digitali, nel rispetto dei principi inclusivi sul piano del confronto e della deliberazione, della celerità e della tutela sanitaria.

Perché questa deroga è inopportuna

Ci preoccupa la deroga alle norme sul dibattito pubblico. La partecipazione civica è un diritto e una modalità per rendere le scelte più condivise e quindi più sostenibili, non è un intralcio. La norma approvata dal Senato sembra invece appoggiare l’erronea percezione che informare e ascoltare il punto di vista dei cittadini sia una complicazione ed una perdita di tempo, mentre numerose opere in Italia sono ferme proprio a causa della mancanza di dialogo e di informazione delle popolazioni. Un preventivo ascolto civico tende ad accorciare piuttosto che ad allungare un processo decisionale.

Questa deroga nega dunque non solo un diritto individuale riconosciuto da legislazioni internazionali, europee e nazionali, ma impedisce l’adozione di decisioni strategiche e di politiche pubbliche di migliore qualità. E questo proprio in una congiuntura emergenziale durante la quale il coinvolgimento dei cittadini diventa più prezioso in quanto garanzia di trasparenza e di dialogo sociale.

Cosa proponiamo

Chiediamo al Legislatore di ripensarci e di abrogare la norma che introduce la deroga al dibattito pubblico. Invitiamo il Governo a rispettare gli impegni presi anche in sedi internazionali (l’Italia è firmataria della Convenzione di Aahrus) e di mettere al primo posto l’interesse generale e la tutela dei diritti di cittadine e cittadini. La deroga costituisce una regressione dei diritti e un peggioramento dei metodi di decisione e di costruzione delle politiche pubbliche. Da questo punto di vista la scelta del Senato appare non solo incomprensibile, ma anche nociva per la qualità delle opere infrastrutturali di cui il paese ha bisogno.

Le socie ed i soci di Aip2 – Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica

Insieme a:

Chiara L. Pignaris, presidente Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica

Giandiego Càrastro, socio Aip2 e membro Argomenti2000 Senigallia

Giovanni Allegretti, Centro de Estudos Sociais dell’Universitá di Coimbra, Portogallo

Marianella Sclavi, presidente di Ascolto Attivo srl e docente al Master ProPart di Venezia

Agnese Bertello, facilitatrice di Ascolto Attivo srl

Ilaria Casillo, prof. associata Facoltà di urbanistica Università Gustave Eiffel Parigi

Francesca Gelli, direttrice del Master IUAV in Progettazione Partecipata – ProPART

Susan George, docente Università di Pisa, presidente Aip2 2016-2019

Alfonso Raus, formatore, esperto di processi partecipativi e di innovazione territoriale – socio Aip2

Antonio Floridia, dirigente del Settore Politiche per la partecipazione della Regione Toscana

Andrea Pirni, prof. associato di Sociologia dei fenomeni politici, Università di Genova

Sofia Mannelli, presidente associazione Chimica Verde Bionet

Veronica Dini, presidente Systasis – Centro Studi per la prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali

Iolanda Romano, socia fondatrice di Avventura Urbana

Ilaria Ramazzotti, Coordinatrice Argomenti2000 Senigallia

Umberto Allegretti, già professore ordinario di diritto pubblico presso l’università di Firenze

Maria Chiara Prodi

Giuseppe Maiorana, direttore dello spazio museale di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva _CRESM

Elena Pivato, Urban Center Brescia

Lucia Lancerin, architetto (VI) – socia di Aip2

Elena Farnè, socia di Aip2

Andrea Panzavolta, di Formattiva – socio di Aip2

Giovanni Realdi, insegnante

Gabriella Giornelli

Maria Cristina Venanzi, consulente comunicazione pubblica

Antonio Sgueglia

Sara Giacomozzi, architetto paesaggista – socia di Aip2

Andrea Caccìa, facilitatore – socio Aip2

Andrea Pillon, Avventura Urbana Srl

Lilli Antonacci, facilitatrice e animatrice sociale – socia Aip2

Maurizio Schifano, Service Designer – Associazione Coltivatori di bellezza

Luca Raffini, ricercatore in Sociologia dei fenomeni politici, Università di Genova – socio Aip2

Alessio Conti, professore

Angelo D. Marra, avvocato

Mauro Julini, facilitatore, mediatore, formatore di mediatori e negoziatori – socio Aip2

Antonella Giunta, Aip2

Sara Serravalle, esperta di gestione di conflitti urbani ed ambientali e dottore di ricerca – socia Aip2

Franco Meloni, direttore, e la redazione di Aladinpensiero online

……………..

Per sottoscrivere l’appello inviare una mail a: info@aip2italia.org

Per scaricare il documento

—————————————

Fonte illustrazione: https://www.aladinpensiero.it/?p=112366

—————————————

Per correlazione

-Buone brevi letture: Umberto Allegretti “Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione”, 2009.

-Buone brevi letture: Umberto Allegretti “Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione”, 2009.

- Buone impegnative letture. “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998″. Ratificata dall’Italia con Legge del 16 marzo 2001, n. 108 (Suppl. alla G.U. n.85 dell’11 aprile 2001).

CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25 giugno 1998, Aarhus.

Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998

Ratificata con Legge del 16 marzo 2001, n. 108 (Suppl. alla G.U. n.85 dell’11 aprile 2001)

——————————–

- Anche su Giornalia.

Vogliamo la Scuola! Una priorità per l’utilizzo del Recovery Fund.

Il futuro non è la normalità nella scuola

di Giacomo Cossu

Sbilanciamoci!, 8 Settembre 2020 | Sezione: Editoriale

Per l’istruzione serve un piano strategico che riguardi gli edifici e i banchi ma non solo. I tagli al personale hanno causato fenomeni dannosi per la didattica – e per la sicurezza – come le “classi pollaio”, privando le scuole del personale necessario per ampliare l’offerta didattica e innovare i metodi di insegnamento.

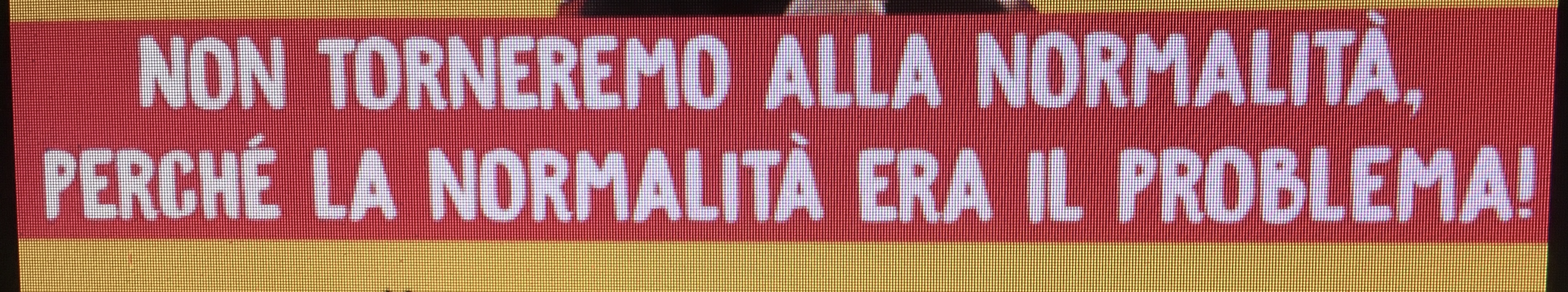

Negli scorsi mesi a Santiago del Cile spiccava un grattacielo la scritta “non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema”. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, di fronte alle enormi difficoltà nel riaprire le scuole e le università in condizioni di sicurezza, questo slogan dovrebbe essere la bussola di ogni riflessione riguardo l’istruzione. La garanzia del diritto allo studio e la tutela della funzione democratica dell’istruzione possono realizzarsi solamente se si guarda alle difficoltà di questi giorni con attenzione a quali sono le radici strutturali di questa crisi. Ci sono tre aspetti particolarmente significativi da analizzare, che permettono di inquadrare gli ostacoli ad una ripartenza in sicurezza all’interno di una seria e concreta visione organica per il rilancio dell’istruzione: le possibilità di accesso alla formazione, la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, lo stato dell’edilizia scolastica e universitaria. Questi focus permettono di individuare i principali danni causati dal taglio dei finanziamenti alla scuola e all’università – rispettivamente di 8 miliardi e 1,5 miliardi – operati da Tremonti e Gelmini dieci fa e mai più compensati dai Governi successivi.

L’accesso all’istruzione nel nostro Paese è solo formalmente garantito, ma non ci sono adeguati strumenti per garantire a tutte e tutti gli studenti le stesse possibilità e la libertà di studiare. Secondo il Rapporto BES 2019 dell’ISTAT, l’uscita precoce dagli studi riguarda il 14,5% dei giovani, un dato che arriva ad oltre il doppio nelle regioni meridionali. Nel corso degli ultimi mesi questa drammatica esclusione di centinaia di migliaia di giovani dalla formazione è esplosa a causa dell’introduzione emergenziale della didattica a distanza. Infatti il sistema scolastico ed universitario, già privo di adeguati strumenti per garantire a tutti la partecipazione alla formazione, ha ulteriormente escluso ampie fasce di studenti privi dei dispositivi tecnologici o di un contesto familiare che potesse supportare la partecipazione alle lezioni in condizioni straordinarie. Secondo l’indagine Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/1 del CENSIS, solo l’11% dei dirigenti scolastici intervistati ritiene che tutti gli studenti delle loro scuole abbiano partecipato alle lezioni online, mentre risulta che nel 40% delle scuole oltre il 5% degli studenti non abbia avuto accesso alla didattica a distanza – anche in questo caso al Meridione si riscontrano dati nettamente peggiori. Lo stesso ministero dell’Istruzione a luglio 2019 pubblicava un report in cui si sostiene che la dispersione scolastica sia direttamente connessa ai livelli di povertà e ai livelli di istruzione della famiglia di provenienza. Gli interventi dello Stato per risanare questa ingiustizia e mancata applicazione della Costituzione si sono mostrati fallimentari in tempi ordinari e ancor più nella pandemia. Occorre approvare una legge nazionale per il diritto allo studio che garantisca l’abolizione dei costi diretti legati all’istruzione – dal contributo volontario alle tasse universitarie – così come i costi indiretti, fornendo i materiali didattici tradizionali e digitali in comodato d’uso a tutti gli studenti che ne abbiano necessità, oltre che rendendo gratuiti i servizi indispensabili alla frequenza delle lezioni e allo studio, dall’abbonamento per il trasporto pubblico alla connessione personale ad internet. Insieme all’abolizione di questi ostacoli economici, devono essere risolte le disparità territoriali nell’offerta didattica, in particolare garantendo l’apertura delle scuole di tutto il Paese per tutta la giornata, finanziando il tempo pieno e progetti didattici e autogestiti da parte degli studenti, in modo da coinvolgere gli studenti che provengono dalle condizioni socio-culturali che più spingono ad abbandonare l’istruzione.

La necessità di potenziare l’offerta didattica e la qualità della formazione evidenzia un altro enorme fallimento dello Stato in materia di istruzione. Il nostro Paese ha infatti un’età media del corpo docente tra le più alte nell’area OCSE, accanto ad un rapporto tra docenti e studenti molto elevato. I tagli alla spesa in istruzione hanno comportato una forte riduzione del personale docente e amministrativo, causando fenomeni dannosi per la didattica – e per la sicurezza – come le “classi pollaio” e privando le scuole del personale necessario per ampliare l’offerta didattica e innovare i metodi di insegnamento. Nell’università il calo del numero dei docenti e il dimezzamento del numero dei ricercatori a tempo indeterminato causati dalla riforma Gelmini hanno comportato un eguale problema di carenza di personale. La pandemia ha spinto il Governo ad un intervento emergenziale, con la programmazione di un nuovo concorso straordinario da 70 mila cattedre e con l’assunzione di 50 mila precari per colmare una parte della carenza di organico nella scuola, dimostrando ancora una volta quanto la classe dirigente del nostro Paese non abbia la minima capacità di affrontare i problemi strutturali dell’istruzione. Una seria politica dell’istruzione dovrebbe prevedere la stabilizzazione di tutte le migliaia di lavoratori che hanno 36 mesi di servizio alle spalle – come peraltro prevede il diritto dell’UE – insieme ad una programmazione delle assunzioni calibrata sul fabbisogno delle scuole, uscendo dal metodo dei concorsi straordinari e dalla trappola della precarietà in cui sono costretti tantissimi lavoratori della conoscenza.

Il rispetto dei diritti dei lavoratori della conoscenza e maggiori assunzioni permetterebbero di appianare grandi disuguaglianze presenti nel sistema di istruzione del Paese, ma non sarebbero sufficienti senza un piano radicale per l’edilizia scolastica e universitaria. Metà degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1970 e presentano una struttura degli edifici assolutamente inadeguata a metodi didattici innovativi e alle esigenze di studenti e docenti. Se guardiamo all’edilizia universitaria, notiamo che l’espansione del numero programmato e del numero chiuso – che oggi con la pandemia dimostra la sua pericolosità data la carenza di medici – è stata in gran parte la risposta delle autorità accademiche e del governo nazionale alla carenza di strutture per la didattica, nonostante la falsa retorica inaccettabile sull’esclusione dagli studi per motivi meritocratici. Oggi paghiamo i mancati investimenti nell’edilizia scolastica e universitaria, non avendo a disposizione spazi adeguati per garantire il distanziamento sociale e la tutela della salute di studenti e lavoratori della conoscenza. La pandemia avrebbe dovuto indurre all’elaborazione di un piano urgente di ristrutturazione degli edifici scolastici e universitari, una politica che avrebbe effetti positivi sull’occupazione e sulla riconversione ecologica del patrimonio pubblico, come richiesto da sindacati e associazioni, ma l’attenzione del Governo è stata rivolta alla deregolamentazione degli appalti con il DL Semplificazioni, anziché alla pianificazione di un intervento pubblico per rispondere alle reali necessità della popolazione.

Questi tre fondamentali aspetti della crisi dell’istruzione avrebbero dovuto indurre il Governo ad evitare slogan e approssimazione, riconoscendo immediatamente che il sistema scolastico e universitario non hanno gli strumenti per rispondere alle necessarie tutele della salute pubblica. Da questa consapevolezza si deve partire per elaborare un programma di governo serio e concreto, per garantire innanzitutto l’accesso alla formazione a distanza, mentre si predispone la stabilizzazione del personale necessario e un piano di edilizia scolastica e universitaria urgente. Le risorse necessarie sarebbero ingenti, come denunciano da anni studenti e lavoratori della conoscenza. Le risorse stanziate dal Governo sono irrisorie rispetto alle necessità e nettamente inferiori alle risorse destinate agli sgravi fiscali a pioggia per le imprese come il taglio dell’IRAP. Approfittando degli stanziamenti del Next Generation EU, lo Stato dovrebbe investire oltre 20 miliardi in istruzione, portando la quota di PIL destinato alla formazione al 5%, in linea con la media dell’area OCSE, in cui siamo stabilmente agli ultimi posti per investimenti in istruzione con solamente il 3,6% del PIL. Si tratta di scelte coraggiose ma indispensabili, per non tornare ad una normalità dominata da ingiustizia e contraddizioni, bensì per costruire un futuro migliore per tutto il Paese.

————————

Rapporto Bes Istat 2019

Oriente e Occidente. Riflessioni aspettando l’enciclica “Fratelli tutti”.

Il 3 ottobre 2020 Papa Francesco firmerà la nuova enciclica sulla fratellanza universale. Sarà una proposta all’Umanità per praticare l’unica via per la sua salvezza e insieme quella della Terra.

————————————————-

![]() Il 3 ottobre Papa Francesco sarà a Assisi, sulla tomba di San Francesco, per firmare la nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“. Quella che segue è solo una libera e breve riflessione su alcuni degli importanti concetti che il documento papale crediamo riproporrà magistralmente, sulla scia della Laudato sì‘, della dichiarazione di Abu Dhabi e, in generale, della consolidata Dottrina sociale della Chiesa, anche per aiutarci tutti ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze..

Il 3 ottobre Papa Francesco sarà a Assisi, sulla tomba di San Francesco, per firmare la nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“. Quella che segue è solo una libera e breve riflessione su alcuni degli importanti concetti che il documento papale crediamo riproporrà magistralmente, sulla scia della Laudato sì‘, della dichiarazione di Abu Dhabi e, in generale, della consolidata Dottrina sociale della Chiesa, anche per aiutarci tutti ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze..

———————————-

di Franco Meloni.

Il Dalai Lama e gli uomini dell’Occidente

Il Dalai Lama e gli uomini dell’Occidente

«Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto».

————-

Questa frase del Dalai Lama mi è tornata in mente leggendo il documento sulla Fratellanza umana, firmato da Francesco e dall’imam al-Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019 [nella foto], in particolare il passaggio che sotto riporto. In sintesi e pertanto in modo semplificato, vengono riconosciute le ragioni del reciproco vantaggio di un fecondo rapporto tra le due grandi Civiltà (Oriente e Occidente). Nelle “virtù” dell’Oriente personalmente leggo la possibilità per gli occidentali di praticare stili di vita propri degli orientali, ovviamente con opportuni adattamenti, per il superamento della situazione descritta in modo sferzante dal Dalai Lama. Mentre le “virtù” dell’Occidente vengono richiamate nella potenza scientifica e nella pratica dei valori della democrazia e dei diritti umani (la semplificazione in questo caso è mia). Strumenti e Valori che si propongono all’Oriente. È dunque evidente il vantaggio di un rapporto virtuoso di reciproca conoscenza, rispetto delle diversità e di integrazione. Utopie irrealizzabili? Io credo di no. Non si confondano le difficoltà con l’impossibilità! La via della Fratellanza, tracciata dal richiamato documento e che sarà rilanciata dalla nuova enciclica, appare come la più realistica per la salvezza del genere umano. In definitiva l’unica. Ne sono convinto.

—————————————-

(…) – Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura.

—————-————–

- In versione diversa anche su Giornalia.

—-———————————-

Approfondimenti.

———————————————-

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE

———————-

Luigi Accattoli, “Virus, solidarietà, Islam. L’enciclica di Francesco” (Corriere della sera). “‘Fratelli tutti’, Francesco firmerà la sua Enciclica il 3 ottobre ad Assisi” (vatican.news).

———————————————————————-

In nome della fratellanza umana

Un documento di straordinaria importanza per l’Umanità tutta sta per esserci offerto da Francesco, Papa dei cattolici e dialogante per la pace e la giustizia con tutti gli altri abitanti del pianeta. Credenti e non credenti chiamati insieme a confrontarsi sui destini del Mondo. Una occasione da non perdere per costruire ponti in alternativa ai muri, ai confini, ai nazionalismi, al razzismo e a tutto ciò che alimenta conflitti, odio, sofferenza e morte. Una responsabilità che grava su tutti noi al di la del proprio credo religioso e dei propri convincimenti politici. (V.T.)

Un documento di straordinaria importanza per l’Umanità tutta sta per esserci offerto da Francesco, Papa dei cattolici e dialogante per la pace e la giustizia con tutti gli altri abitanti del pianeta. Credenti e non credenti chiamati insieme a confrontarsi sui destini del Mondo. Una occasione da non perdere per costruire ponti in alternativa ai muri, ai confini, ai nazionalismi, al razzismo e a tutto ciò che alimenta conflitti, odio, sofferenza e morte. Una responsabilità che grava su tutti noi al di la del proprio credo religioso e dei propri convincimenti politici. (V.T.)

———————————-

In attesa di conoscere il testo della nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“, pubblichiamo il documento sulla Fratellanza umana, firmato da Francesco e dall’imam al-Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019, che la precede con particolare riferimento al dialogo tra i credenti di diverse religioni, nella pratica della libertà, della giustizia, della solidarietà, della tolleranza [nella foto la firma del documento].

————-

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA

PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE

PREFAZIONE

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.

Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi.

Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo «Documento sulla Fratellanza Umana». Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.

DOCUMENTO

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace.

In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.

In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.

In nome della «fratellanza umana» che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali.

In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini.

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essa.

In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede.

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra.

In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio.

Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive.

Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.

Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti.

Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva.

La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli interessi economici miopi.

Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.

È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.

Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale. Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo.

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.

Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue:

- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge.

- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.

- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano.

- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano.

- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa anche evitare le inutili discussioni.

- La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dovere garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale.

- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.

- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura.

- È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti.

[segue]

Occorre un forte impegno per un’Italia diversa da quella realizzata, in una continuità ideale con l’Italia immaginata da Mazzini e prefigurata nella Costituzione repubblicana; ovvero un’Italia che, fondata sulla democrazia e la giustizia sociale, si opponga ai soprusi delle élite dominanti.

Il cosmopolitismo può evocare fantasmi del passato se dissociato da un senso di appartenenza

di Gianfranco Sabattini

Sul numero 2/2020 di MicroMega, Mirko Canevaro (docente di Storia greca all’Università di Edimburgo) ha pubblicato “Ripensare da sinistra l’identità nazionale”, un interessante articolo nel quale egli affronta il tema del successo della Lega, sottolineando come nelle numerose analisi che ne trattano vengano spesso confusi, quasi fossero necessariamente collegati tra loro, populismo, nazionalismo, sovranismo, razzismo e xenofobia; è bene, invece, afferma l’autore, tenerli separati “per coglierne differenze, similitudini e sovrapposizioni, e comprendere come la Lega sia stata capace di allinearne i caratteri distintivi in un messaggio potente”.

Il populismo, ad esempio, è un messaggio in base al quale tutti i movimenti, o i partiti che ad esso si rifanno, dividono il corpo elettorale attraverso una polarità che contrappone le élite dominanti al popolo, concepito quest’ultimo in termini unitari, prescindendo dalla varietà degli interessi che lo contraddistinguono; così inteso, il popolo diviene un’”entità unitaria in quanto unificata essenzialmente dal suo non essere élite”. La Lega, perciò (e in generale tutti i movimenti che si sono rifatti al concetto di popolo così inteso), si è trasformata in movimento populista, perché ha teso “a costruire un’idea trasversale di popolo contrapposto a un’élite che gli è nemica”, facendo della contrapposizione il motivo del suo successo sul piano elettorale.

In tal modo, la Lega, annullando le differenze socioeconomiche presenti nel suo elettorato, ha fatto della contrapposizione la ragione che motiva il popolo a perseguire la sua sovranità nei confronti di “un’élite che l’ha usurpata a suo uso e consumo”. E’ in questa contrapposizione che, a parere di Canevaro, va individuata l’origine del sovranismo della Lega, inteso come aspirazione del popolo a tornare “sovrano del proprio destino [...] contro la presunta usurpazione di questa sovranità da parte di chi non ne fa parte, o di chi fa gli interessi di entità che a questo popolo non fanno riferimento”.

Ma se il popolo, così come è stato inteso dalla Lega, è un’entità eterogenea, qual è allora la vera forza comune che lo tiene unito per conquistare la propria identità, contrapponendosi ad un’élite che l’ha usurpata? E’ qui – afferma Canevaro – che “entra in gioco l’identità nazionale, declinata in nazionalismo”; il comune denominatore del popolo leghista, malgrado la sua eterogeneità, è “la sua italianità”, espressa da tutti gli italiani che rivendicano la sovranità sul loro territorio di riferimento, “contro un’élite che veramente italiana non è”, in quanto composta da soggetti (esprimenti la classe dirigente nazionale) “i cui interessi sono allineati a quelli di un’èlite transnazionale [...] chiaramente non ‘italiana’”.

Sul successo politico della Lega molto si è detto, attraverso numerose analisi riguardanti la sua strategia elettorale, il fatto che prima di diventare partito nazionale volesse, alleandosi col “partito dei miliardari”, approfondire la divisione fra il Nord e il Sud del Paese e la fallacia della sua idea di sovranità sulla quale poggiare un messaggio politico che legittimasse atteggiamenti razzisti e xenofobi. Ciò su cui le analisi hanno “mancato il bersaglio” – a parere di Canevaro – è consistito nel trattare il nazionalismo della Lega senza considerare che esso rientrava nella categoria dei “moderni nazionalismi”.

Canevaro ritiene pertanto che nelle analisi del messaggio leghista sarebbe prevalsa una “vulgata” secondo la quale esso avrebbe acriticamente identificato il sovranismo e il nazionalismo con un ideale di omogeneità etnico-raziale, “non soltanto falsa e anacronistica, ma necessariamente escludente, xenofoba, razzista”. E’ accaduto così che il sovranismo espresso dalla Lega sia stato la “base identitaria” del suo nazionalismo, del quale razzismo e xenofobia sono state “conseguenze inevitabili”. L’identità nazionale cui si riferisce il messaggio leghista è talmente “povera” sul piano storico e culturale (proprio perché fondata su un’identità etnico-raziale), per cui è stato gioco forza che l’“italianità leghista” abbia potuto esprimersi solo in termini razzisti e xenofobi; ciò perché, “al fondo, – sostiene Canevaro – è identità vuota che non ha altro a cui appoggiarsi. E tuttavia, per quanto vuota, [ha esercitato] una grande forza di attrazione verso masse umiliate e impoverite dalle diseguaglianze”; si è trattato, quindi, di un’identità che ha creato un senso di appartenenza che è valso a rafforzare in ciascun componente il popolo leghista il mantenimento del senso di sé.

Stando così le cose, l’opposizione alla Lega deve essere allora trovata nella formulazione di “un’altra, diversa, identità italiana, che sia però anch’essa attraente per le masse popolari”, e non solo per le élite dominanti. Questo – sottolinea Canevaro – è stato il difetto che ha caratterizzato i tentativi esperiti negli ultimi anni per ricuperare il senso dell’identità nazionale: da quelli coincidenti con la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità italiana, a quelli compiuti sulla base di “storytelling” (costruzioni narrative con scopi unicamente persuasivi) à la Berlusconi e à la Renzi; tentativi risoltisi tutti nella formulazione di identità significative per i pochi e non per i molti.

Il successo delle Lega va perciò ricondotto alla debolezza e parzialità di tali tentativi, ma soprattutto al “rifiuto della sinistra” di elaborare una versione del concetto di identità, improntata alla storia dei propri valori, nella quale tutti (masse impoverite ed élite dominanti) potessero identificarsi. La sinistra ha pensato, invece, che “di un’identità nazionale si potesse fare a meno”, lasciando libero il campo per la costruzione di tale identità alle forze politiche della destra; per questo motivo, può ben dirsi che il successo della Lega sia stato per le forze della sinistra un autogol, dovuto ai molti pregiudizi ideologici dai quali esse non sono riuscite a liberarsi.

Quale, in particolare, tra questi pregiudizi, ha motivato la sinistra a trascurare il bisogno di un’entità, qual è la nazione che, pur essendo costituita da simboli e di narrazioni non sempre coerenti tra loro, è percepita come una forza in grado di garantire sicurezza, solidarietà e coesione sociale? Sicuramente, il principale è stato – osserva Canevaro – quello di “aver qualificato la nazione come residuo tossico di un’epoca andata”, del quale era meglio liberarsi. E’ stata, questa, una posizione che ha allineato le forze di sinistra alle élite neoliberiste globaliste, avverse a qualsiasi ostacolo che potesse impedire o ritardare l’internazionalizzazione delle economie nazionali. Forze di sinistra e forze cosmopolitiche interessate hanno così spinto a considerare, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, superata e obsoleta l’idea di identità nazionale.

In questo modo, però, dopo la Grande Recessione dell’economia mondiale del 2007/2008, molti Paesi ad economia di mercato e di antica democrazia si sono trovati a dover vivere una “rinnovata età” del nazionalismo, con rivendicazioni sovraniste (spesso estreme) avanzate dalla maggioranza dei propri cittadini nei confronti di entità sopranazionali ritenute responsabili, assieme alle élite nazionali, della perdita della sicurezza economica e della stabilità dei sistemi politici. Secondo Canevaro, l’errore della sinistra è consistito nel fatto d’aver conservato fideisticamente l’assunto che la lotta politica consistesse, ancora oggi, nella scelta tra “identità nazionale” e “rifiuto cosmopolita dell’identità”, mancando di cogliere che la seconda opzione “è la scelta identitaria delle élite”, che antepongono la soddisfazione dei propri interessi a quella dei bisogni della gran massa impoverita del popolo.

Certo, non è facile per la sinistra concepire un’identità del popolo alternativa a quella della Lega; un tempo le forze di sinistra hanno potuto costruirla per i gruppi sociali più deboli avvalendosi del concetto di classe, che oggi però è stato reso obsoleto dalla globalizzazione. Pertanto, è inevitabile che da sinistra si cessi di scambiare una società accogliente per “una società senza coordinate identitarie, un amalgama di individui atomizzati senza senso di sé [...], una società sfilacciata che rifiuta di immaginarsi comunità”. Le forze di sinistra avevano a disposizione le risorse per immaginare una identità nazionale aperta, tollerante ed accogliente, per opporsi all’”identità rozza, spoglia, semplicistica offerta dalla Lega”. La storia italiana è “piena” di tali risorse, idonee a consentire la concezione di un’identità nazionale in contrapposizione a quella dell’establishment di turno, pensata in funzione dello status “dei più deboli, degli oppressi, del popolo contro chi lo vuole sfruttare”, trascurando di soddisfare i suoi bisogni immediati e i suoi interessi di più lungo periodo.

Bastava che si fosse pensato – osserva Canevaro – all’Italia di Giuseppe Mazzini, “che non era certo l’Italia della monarchia sabauda, né quella del notabilato liberale. Era un’Italia immaginata come patto di popolo per emanciparsi non solo dallo straniero, ma anche [...] dalla miseria, di secoli di umiliazione, di assoggettamento”. Mazzini è stato uno dei pensatori che le forze di sinistra avrebbero fatto bene a riscoprire, perché affermava di amare la propria patria e, nello stesso tempo, riteneva che il sentimento nazionale e il cosmopolitismo dovessero convivere a livello di relazioni tra tutti popoli; era un sentimento, quello di Mazzini, inconciliabile con il nazionalismo rozzo della Lega, perché fondato consapevolezza che l’identità nazionale costituisse la coscienza storica insopprimibile di ogni popolo, dotato di tradizioni consolidate e di irrinunciabili stili di vita. Dello stesso parere era anche Antonio Gramsci che, sia pure dal suo particolare punto di vista, affermava che l’elemento nazionale e quello cosmopolita dovessero convivere, perché, se il miglioramento delle condizioni esistenziali dell’uomo doveva essere orientato verso l’internazionalismo, il punto di partenza doveva pur sempre essere nazionale, e ad esso occorreva rifarsi per perseguire nel modo più conveniente gli obiettivi sopranazionali. I pericoli più grandi per il giusto rapporto che doveva sempre esistere tra nazionalismo e cosmopolitismo era, per Gramsci, il globalismo negatore delle specificità nazionali; questo, infatti, era da considerarsi il vero e proprio pervertimento sia del sentimento nazionale che del cosmopolitismo, aperto alla fratellanza e alla solidarietà tra i popoli.

Sarebbe bastato anche che le forze di sinistra avessero pensato, al di là delle molte affermazioni retoriche, all’Italia dell’antifascismo (che da molti punti di vista si ricollegava al pensiero del Patriota genovese); l’Italia della Resistenza, di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione non era certo l’Italia dei fascisti, né quella della monarchia, ma le istanze democratiche dell’Italia post-fascista sono state “marginalizzate, e la rifondazione dello Stato italiano [...] ha avuto i tratti – nota Canevaro – della restaurazione dello Stato prefascista”. A dire il vero, nella Costituzione repubblicana è stata prefigurata un’altra Italia che offriva la possibilità “di immaginare una comunità nazionale democratica, aperta, votata alla giustizia sociale”, alternativa all’Italia che invece è stata realizzata. Il fatto che ciò non sia accaduto è da imputarsi – prosegue Canevaro – alla scelta della sinistra italiana di abbandonare “la battaglia per l’anima della nazione, inseguendo la chimera del rifiuto di ogni identità nazionale”.

E’ stata, quella delle forze di sinistra, una “scelta fatale, perché ha lasciato il campo aperto al trionfo ideale delle nuove destre”, ponendosi a volte nella condizione di doverne appoggiare le strategie. Occorre perciò, conclude Canevaro, che le forze di sinistra si impegnino ad immaginare un’Italia diversa da quella realizzata, in una continuità ideale con l’Italia immaginata da Mazzini e prefigurata nella Costituzione repubblicana; ovvero un’Italia che, fondata sulla democrazia e la giustizia sociale, si opponga ai soprusi delle élite dominanti.

Per un modello di imprese basato sulla centralità del lavoro

La coesistenza competitiva tra due modelli di impresa

di Nino Lisi

![]()

Sbilanciamoci!, 26 Agosto 2020 | Sezione: Lavoro, primo piano.

Landini e Pennacchi recentemente sono tornati a parlare di un modello economico che abbia il lavoro come baricentro. E ciò fa tornare attuali le riflessioni iniziate ai primi anni Ottanta in ambito Cisl ma anche nella Cgil e nella Convenzione dell’Alternativa sul capitale sociale.

Maurizio Landini, il segretario generale della maggiore confederazione sindacale di lavoratori italiana, intervistato da “La Repubblica” il 6 agosto scorso su “qual è il modello di sviluppo che proponete?”, ha risposto: “Un nuovo modello deve mettere al centro il lavoro e mettere al centro gli investimenti su sanità pubblica, istruzione – con obbligo scolastico sino a 18 anni -, deve prevedere asili nido dove non ci sono e formazione permanente. C’è da gestire la transizione ambientale e produttiva, con addio al carbone alle fonti fossili, gestire la manutenzione del territorio e trasformare cultura, turismo e storia d’Italia in elementi di crescita. Vanno fatti ripartire investimenti fisici su infrastrutture, Mezzogiorno e ferrovie ma dobbiamo anche dotarci di una rete digitale che non abbiamo. E serve un ruolo pubblico che indirizzi investimenti ed indichi le priorità a partire dalla mobilità sostenibile”.