Editoriali

Riflessioni e recensioni su “Abitare la terra” e “Pachamama”.

Il sogno di Leonardo e Francesco: “Abitare la terra”

Riflessioni e recensioni su “Abitare la terra” e “Pachamama” (in lingua quechua “Madre Terra”)

6 Agosto 2021 by c3dem_admin | su C3dem.

![]()

La visione del mondo come fraternità universale è al centro del piccolo libro, curato e introdotto da Pier Luigi Mele, che raccoglie tre scritti di Leonardo Boff. Ne emerge la profonda affinità tra il teologo brasiliano, già frate francescano, e papa Bergoglio che all’esempio di Francesco d’Assisi ha deciso di dedicare il suo pontificato, a cominciare dal nome prescelto per guidare in questi anni la chiesa. Fraternità universale che è cammino di liberazione

————————————

Pierluigi Mele, apprezzato giornalista di Rai News 24, ha recentemente curato un utile libretto che raccoglie tre preziosi interventi del teologo brasiliano Leonardo Boff, noto come uno dei padri della teologia della liberazione, ma anche uno degli autori più apprezzati da Papa Francesco.

Il volume, edito da Castelvecchi, si intitola: Abitare la terra. Quale via per la fraternità universale?

Il testo si apre, dopo l’affettuosa dedica dell’ex frate francescano al curatore, con un’introduzione di Pier Luigi Mele che mette subito in relazione le due figure di Boff e di papa Bergoglio, definiti “due fratelli universali”.

Mele parte da un evento che rimarrà per sempre nella storia e nella memoria collettiva: papa Francesco che, il 27 marzo 2020, sotto una pioggia scrosciante, prega da solo in una Piazza San Pietro deserta, durante l’esplodere della prima ondata della pandemia Covid-19. Una solitudine potentissima, ponte verso una moltitudine smarrita e impaurita e, allo stesso tempo, come scrive il giornalista di RaiNews, “assetata di vicinanza e di fiducia”. Il Papa che – ha scritto un vaticanista – “conosce l’odore della vita” non si limita a un “grido di preghiera”, ma, in un momento difficilissimo della storia del mondo globalizzato, invita l’umanità a una profonda “conversione”, a un cambiamento radicale di mentalità.

Il libro, anche nei testi di Boff (tradotti dal sindacalista-pacifista Gianni Alioti), non rinuncia a un dialogo serrato tra paura e speranza, quest’ultima intesa come fattore energetico, mobilitante; come entusiasmo fattivo, scriverebbe il filosofo tedesco Ernst Bloch, nell’attesa fervente dell’adempimento.

Il legame tra Francesco e Leonardo Boff, afferma Pierluigi Mele, sta proprio nel loro collocarsi nella corrente del dinamismo della storia umana, nella “corrente calda” della profezia che pone il pensiero vissuto come ideale storico concreto, inevitabilmente connesso ad una lotta di liberazione.

Ma di quale liberazione stiamo parlando?

L’orizzonte di papa Francesco e di Leonardo Boff è quello di una scelta tra una cosmologia della dominazione, della conquista, del potere, e una cosmologia della cura e della relazione. Sta qui il passaggio fondamentale tra l’enciclica Laudato si’ e l’enciclica

Fratelli tutti, firmata ad Assisi e trasmessa all’umanità proprio nel tempo della pandemia.

La visione del mondo come fraternità universale, l’ecologia integrale di cui si nutre è non solo il sogno di Francesco di Buenos Aires e di Leonardo di Concordia, è un cammino sulla scia di Francesco d’Assisi. Neoliberismo e capitalismo sono, infatti, il contrario della cosmologia della cura, così come l’emergenza Coronavirus appare come un contrattacco e un avvertimento della Terra di fronte allo sfruttamento vorace delle risorse finite del Pianeta.

Il messaggio del libro non si ferma, però, alla denuncia dello stato delle cose. L’opportunità che si apre oggi – ci dicono Papa Francesco e Boff – non può essere sprecata perché, come ha scritto il sociologo polacco Zygmunt Bauman, è finito il “secolo degli spettatori”.

Si tratta quindi di agire e di fare presto, senza farsi ingannare dal maquillage, dal grande trucco del Green Wash di un capitalismo truccato, fintamente “verde”.

Se la globalizzazione, come scrive Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, “ci ha resi più vicini, ma non più fratelli”, la risposta, la speranza, si sviluppa attraverso il ruolo liberatorio e coscientizzante della fraternità nella sua realizzazione pubblica. Una fraternità evangelica, capace di diventare, scrive ancora Mele nell’introduzione, “amore politico” e per la quale anche il dialogo interreligioso può fare molto.

Senza costruire alibi per gli Stati e i potenti della Terra, l’attenzione di Boff e di papa Francesco non può non rivolgersi soprattutto alle comunità locali (ecclesiali e non), ad un protagonismo dal basso che è condizione necessaria proprio per andare oltre “il secolo degli spettatori”. Un protagonismo che si nutre, certamente, di una profonda, inclusiva spiritualità e di esempi che ci parlano attraverso il linguaggio della profezia, ma anche dell’impegno concreto.

È così che Francesco e Leonardo, sulla scia del santo universale di Assisi, incontrano nelle pagine curate da Mele, tra gli altri, Charles de Foucauld, il grande islamista francese Luis Massignon, il “sindaco santo” Giorgio La Pira, la dimensione planetaria di padre Ernesto Balducci, un testo fondamentale anche se in parte ingiustamente dimenticato come la “Carta della Terra” (anno 2000), il naturalista francese Theodore Monod, il poeta brasiliano Vinicius De Moraes, Gandhi, lo psicologo Carl Gustav Jung, Marthin Luther King, Desmond Tutu, l’imam Al Azhar Al Tayyeb, e, infine, uno dei più grandi conoscitori di Francesco d’Assisi: Eloi Le Clerc, sopravvissuto all’inferno dei campi di sterminio nazisti di Buchenwald e Dachau.

In mezzo all’agonia il testo ci ricorda, citando il Cantico delle Creature, ma anche la tentazione di San Francesco tra carisma e potere, che una presenza diversa nel mondo, una fraternità umana sono possibili.

“Abitare la terra” è, lo scopriranno meglio i lettori, un libro sui sogni. Sogni che non rappresentano esercizi ascetici o “notturni”, ma che vengono immaginati e perseguiti nella consapevolezza di essere accanto e non sopra a tutti gli esseri della natura, formando, insieme, come ci ha ribadito anche la pandemia, una comunità di destino.

Un sogno-scommessa, insomma, quello di papa Francesco e Leonardo Boff, che solo se verrà percorso sino in fondo, e insieme, potrà salvarci da una minaccia terribile.

Un sogno che ci rinfranca, proprio come il salmo che Boff pone alla fine del volume e che dovremmo recitare insieme, forse ogni giorno: “Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me”.

Francesco Lauria

————————

Leonardo Boff, Abitare la terra. Quale via per la fraternità universale?, Castelvecchi, Roma, 2021 (a cura di Pierluigi Mele).

————————

“Abitare la terra”. Quale via per la fraternità universale?

Riccardo Cristiano

20 Luglio 2021 su Articolo 21.

L’epoca della pandemia seguita a porci sfida ormai esistenziali e un grande teologo, dall’America Latina ci avverte: “Di fronte a questo drammatico scenario in cui è in ballo il destino comune della Terra e dell’umanità sono stati prodotti tre documenti seminali: la Carta della Terra (2003), nata da un’ampia consultazione e approvata dall’UNESCO, e le encicliche di Papa Francesco Laudato si’. Enciclica sulla cura della Casa Comune (2015) e Fratelli tutti (2020). Tutti questi testi, coscienti della grave situazione del pianeta e della vita su di esso, propongono alternative paradigmatiche, capaci di proiettarci verso un percorso diverso e salvifico. Come mai prima d’ora nella storia siamo obbligati a prenderci carico della nostra sopravvivenza e decidere se vogliamo prolungarla o se porvi drammaticamente fine”.

La storia della teologia della liberazione non può prescindere dalla storia dei cristiani marxisti, che Papa Francesco ha ricordato magnificamente dicendo di loro che pensavo di essere gli ultimi cristiani e invece erano gli ultimi marxisti. Ma la storia della teologia della liberazione non prescindere neanche dalla domanda se esista una teologia che non è di liberazione. Purtroppo abbiamo viste molte teologie smarrire questa necessità di liberazione dell’uomo. Per questo uno dei più grandi teologi viventi, Leonardo Boff, padre della teologia della liberazione, si è compromesso per tutta la sua con i poveri: “si è compromesso, secondo il paradigma centrale della teologia della liberazione, con i poveri e gli ultimi”. Eppure i teocon hanno diffuso un cattocapitalismo che legittima non solo il liberismo economico, ma anche il privilegiare i ricchi, perché così si creerebbe una ricaduta di benessere sui poveri. La fermezza della presa di distanza di Papa Francesco da queste visioni è divenuta esplicita con le sue ultime due encicliche, Laudato si’ e Fratelli tutti, citate da Boff come due dei tre documenti che ci indicano la strada della liberazione dalle secche in cui ci troviamo. In particolare a queste due encicliche e soprattutto a Fratelli tutti è dedicato il nuovo volume, pubblicato in Italia da Castelvecchi, di Leonardo Boff, “Abitare la terra”, aperta da una bellissima dedica al collega di Rainews Pierluigi Mele che ne ha scritto la prefazione.

Mele presenta con sintesi e visione il lavoro di Boff, indicandoci da subito il legame tra l’autore e i citati testi di Francesco, in una importante citazione del grande teologo brasiliano: “Ora l’ecologia integrale e la teologia della liberazione hanno qualcosa in comune: entrambe partono da un grido. L’ecologia nasce dal grido degli esseri viventi, delle foreste, delle acque […] specialmente dal grido della Terra. […] E all’interno della categoria dei poveri deve essere incluso il Grande Povero che è la Terra, nostra Madre, la Terra torturata e crocifissa che dobbiamo far scendere dalla croce”. E’ vero, tanto che Mele può concludere così la sua prefazione: “Per questa loro capacità di ascolto dei poveri e degli ultimi, Papa Francesco e Leonardo Boff sono diventati fratelli di tutti, fratelli universali”. Non è la tesi di un “bergoglista”, tanto è vero che l’umanista planetario Edgar Morin, compiendo un un secolo di vita, ha detto: “Rendo omaggio a Papa Francesco, perché è il solo ad avere la coscienza di tutta l’umanità. Serve un cambio di rotta al mondo”. Che questo cambio di rotta serva lo percepiamo tutti, ma è Francesco che sa esprimerlo con la forza della sua visione radicalmente evangelica e quindi la sua piena accettazione dell’altro. La digressione è fratelli tutti, mentre l’economia attuale o ci rende con il consumismo “clienti tutti” o ci fa con la finanza soci tutti, ma mai ci fa fratelli. Il racconto evangelico del buon samaritano è un po’ la bussola narrativa di questo rieorientamento nell’enciclica di Francesco. Scrive al riguardo Leonardo Boff: “Attraverso i personaggi che popolano la parabola del buon samaritano, Papa Francesco sferza un ulteriore attacco all’economia politica che si traduce in una domanda cruda, diretta e determinante: “Con chi ti identifichi?”. Il racconto è noto. Un viandante viene piccato per strada e lasciato così, sanguinante. Passano degli uomini di Dio, dei sacerdoti, ma non si fermano. Si ferma invece un samaritano, l’eretico del tempo. E soccorre il malcapitato. Il senso è forte, evidente: il buon samaritano diventa così il modello dell’amore sociale e politico e della solidarietà illimitata.

Per questo l’amicizia sociale è al centro del libro e della riflessione cosmica di Boff, che prima di arrivare ai rapporti con il creato setaccia quelli dell’umano, di noi uomini, per poi affermare che il reset che ci occorre è quella di una cosmologia, abbandonando quella del dominio, con gli altri e con la natura. Non può che essere una la cosmologia opposta, quella che ci serve. Ma Mele ci riporta ancora all’economia, alla concretezza del fare, tanto cara a uomo post-ideologico come Francesco. E così riproduce i 12 punti scaturiti dall’incontro mondiale di giovani economisti The Economy of Francis: è una tabella di marcia per il nuovo presente: “1.Le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni economico-finanziarie rallentino la loro corsa per lasciare respirare la Terra. Il Covid ci ha fatto rallentare, senza averlo scelto. Quando il Covid sarà passato, dobbiamo scegliere di rallentare la corsa sfrenata che sta asfissiando la Terra e i più deboli;

2. venga attivata una comunione mondiale delle tecnologie più avanzate perché anche nei Paesi a basso reddito si possano realizzare produzioni sostenibili; si superi la povertà energetica – fonte di disparità economica, sociale e culturale – per realizzare la giustizia climatica;

3. il tema della custodia dei beni comuni (specialmente quelli globali quali l’atmosfera, le foreste, gli oceani, la Terra, le risorse naturali, gli ecosistemi tutti, la biodiversità, le sementi) sia posto al centro delle agende dei governi e degli insegnamenti nelle scuole, università, business school di tutto il mondo;

4. mai più si usino le ideologie economiche per offendere e scartare i poveri, gli ammalati, le minoranze e svantaggiati di ogni tipo, perché il primo aiuto alla loro indigenza è il rispetto e la stima delle loro persone: la povertà non è maledizione, è solo sventura, e responsabilità di chi povero non è;

5. che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti della famiglia e tutti i diritti umani vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore, garantiti dalle politiche sociali di ogni Paese e riconosciuti a livello mondiale con una carta condivisa che scoraggi scelte aziendali dovute al solo profitto e basate sullo sfruttamento dei minori e dei più svantaggiati;

6. vengano immediatamente aboliti i paradisi fiscali in tutto il mondo perché il denaro depositato in un paradiso fiscale è denaro sottratto al nostro presente e al nostro futuro e perché un nuovo patto fiscale sarà la prima risposta al mondo post-Covid;

si dia vita a nuove istituzioni finanziarie mondiali e si riformino, in senso democratico e inclusivo, quelle esistenti (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale) perché aiutino il mondo a risollevarsi dalle povertà, dagli squilibri prodotti dalla pandemia; si premi e si incoraggi la finanza sostenibile ed etica, e si scoraggi con apposita tassazione la finanza altamente speculativa e predatoria; le imprese e le banche, soprattutto le grandi e globalizzate, introducano un comitato etico indipendente nella loro governance con veto in materia di ambiente, giustizia e impatto sui più poveri;

le istituzioni nazionali e internazionali prevedano premi a sostegno degli imprenditori innovatori nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale, spirituale e, non ultima, manageriale, perché solo ripensando la gestione delle persone dentro le imprese, sarà possibile una sostenibilità globale dell’economia;

gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si prendano cura di una istruzione di qualità per ogni bambina e bambino del mondo, perché il capitale umano è il primo capitale di ogni umanesimo;

le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano pace finché le lavoratrici non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché imprese e luoghi di lavoro senza una adeguata presenza del talento femminile non sono luoghi pienamente e autenticamente umani e felici;

chiediamo infine l’impegno di tutti perché si avvicini il tempo profetizzato da Isaia: «Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra» (Is 2, 4). Noi giovani non tolleriamo più che si sottraggano risorse alla scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per costruire armi e per alimentare le guerre necessarie a venderle. Vorremmo raccontare ai nostri figli che il mondo in guerra è finito per sempre.” Punti che Leonardo Boff sa ricapitolare culturalmente così: “Il paradigma del potere e la pretesa dell’essere umano di apparire come un dominus (signore e padrone) su tutto ciò che esiste e vive – piuttosto che essere frater (fratello) di tutti e con tutti – non rispondono ai gravi problemi che l’uomo stesso ha creato. Dobbiamo necessariamente cambiare e cercare un altro cammino, poiché questo ci porta su una strada senza ritorno.

Sia la Carta della Terra che le due encicliche di ecologia integrale di Papa Francesco si sforzano di presentare altri principi e nuovi valori che possono illuminarci a intraprendere un percorso di salvezza. […] L’ultima enciclica sociale Fratelli tutti rappresenta un appello di Papa Francesco angosciato e speranzoso al tempo stesso. Angosciato dalla chiara consapevolezza che siamo tutti «sulla stessa barca e che o ci salviamo tutti insieme o nessuno si salva». Speranzoso nella fiducia verso la creatività umana che può progettare un altro tipo di mondo non ancora conosciuto, basato cioè su quanto di più umano c’è nell’uomo: l’amore, la solidarietà, la cura, il senso di una fratellanza universale non solo tra gli esseri umani, ma anche con tutti gli altri esseri della natura e una totale apertura all’Infinito, al Dio che si è presentato come un appassionato «amante della vita» che abita dentro di noi”.

Volerelaluna

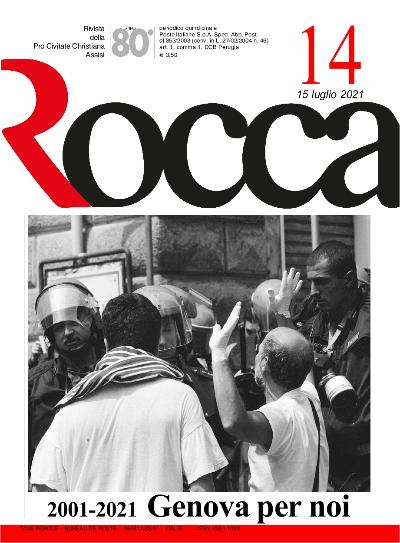

La lotta di classe l’hanno vinta i ricchi. Però…

La lotta di classe l’hanno vinta i ricchi. Però…

28-07-2021 – di: Amedeo Cottino

![]()

Come ogni fenomeno epocale – dalle guerre alle rivoluzioni, dai terremoti agli tsunami ‒ la pandemia che ha fatto irruzione nella nostra vita non soltanto ci obbliga, come ammonisce papa Francesco (Fratelli tutti, Libreria Editrice Vaticana, 2020, p. 7) a rivedere le nostre false sicurezze, ma ci disvela l’esito di uno scontro, l’esito di una lotta di classe che ha visto uscire vincenti i potenti. Che lo scontro fosse in atto e che i vincitori sarebbero stati loro, l’aveva capito uno dei più noti miliardari del mondo, Warren Buffett, che già nel 2006, intervistato dal New York Times, aveva affermato: «Certo che c’è guerra di classe, ma è la mia classe, la classe ricca che la sta conducendo, e noi stiamo vincendo» (M. D’Eramo, Dominio, Feltrinelli, 2020, p. 10). E pochi anni dopo, ricorda ancora D’Eramo, lo stesso Buffett «ribadiva il concetto non più che i ricchi questa guerra di classe la “stavano vincendo” ma che “l’avevano già vinta”». Una lotta dunque conclusa con successo e vinta non dal basso ma dall’alto, il cui inizio si può collocare, grosso modo, circa cinquant’anni fa. Eppure di questa sconfitta pochi se ne sono accorti. Come mai? Il sottotitolo del volume di D’Eramo ci fornisce una prima risposta: La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. Fermiamoci sulle due parole: “guerra” e “invisibile”. “Guerra”, perché, come scrive l’autore, «la metafora militare è appropriata, poiché di una vera e propria guerra si è trattato, ma di una guerra condotta in larga misura senza l’impiego delle armi». “Invisibile”, in quanto «non sono state, in primo luogo, le armi a farla uscire vincente bensì l’affermarsi di una precisa rappresentazione del mondo attraverso un capillare lavoro che, poco a poco, ha indotto la maggioranza degli umani ad accettare come vere alcune menzogne spacciate come fatti, come dati empiricamente confermati» (p. 40). Così, ad esempio, ci hanno convinti che il mercato costituisce un fenomeno naturale che possiede il talento di sapersi autoregolare; convinzione di fatto smentita dalle ricorrenti crisi. Nel 2005 e nel 2007 le economie dei singoli paesi occidentali infatti non si sarebbero salvate dal tracollo senza gli interventi pubblici. Come è parimenti falsa l’idea che non esistano alternative all’attuale sistema economico e che, pertanto, il capitalismo finanziario globale costituisca l’unico futuro pensabile. Ma forse è più appropriato parlare di miti più che di idee, e cioè di rappresentazioni che, da transitorie, contingenti a una determinata situazione, diventano immutabili, eterne. Basti pensare al mito dei vantaggi che la società ricava dalla riduzione delle tasse! Uno sguardo anche frettoloso alle economie mondiali rivela senza ombra di dubbio che i Paesi più poveri sono quelli dove è più bassa la pressione fiscale.

Dunque è con questa sconfitta che tutti noi, nessuno escluso, dobbiamo fare i conti. E fare i conti significa innanzitutto aprire gli occhi, vedere il frutto dissennato di decenni di neoliberismo, vale a dire dell’ideologia che ha posto al centro il Dio mercato e la sua merce, l’umano. Che ha affermato, contro ogni logica e ogni evidenza, che del costante, crescente aumento di ricchezza dei ricchi avrebbero beneficiato anche i poveri. E che se questi sono aumentati la colpa è delle politiche di welfare! Un dato è certo: secondo l’ISTAT, nel giro di pochi anni, il loro numero è salito nel nostro Paese da cinque a quasi sei milioni. Parlo di persone in condizione di povertà assoluta, cioè di umani a cui non è garantito neppure il minimo indispensabile per vivere, dal cibo all’abitazione, alla salute. Di persone dunque che devono lottare quotidianamente per non soccombere. E pure i ricchi sono in crescita: in Italia, i miliardari, che erano poco più di una decina nel 2009, oggi sono una quarantina!

Ma l’invisibilità della guerra che ha a lungo celato la nostra sconfitta, va a sua volta spiegata. Bisogna capire in che modo i potenti sono riusciti a prenderci per il naso, a fare in modo che noi interiorizzassimo i valori che ci hanno poi resi subalterni. E il concetto chiave è la violenza culturale, vale a dire quell’insieme di rappresentazioni e di messaggi che nascondono la violenza del sistema e ne permettono la riproduzione. Sono precisamente loro a svolgere quel capillare lavoro di costruzione della menzogna di cui parlava D’Eramo. E la parte del leone è svolta dal linguaggio che, come ben sappiamo, non è soltanto l’espressione ma la realizzazione del pensiero. Così, ad esempio, chiamare clandestini o extra-comunitari o sans-papier le persone che giungono da noi, in fuga da fame, da guerre, da persecuzioni di ogni ordine e grado, significa cambiare il prisma attraverso il quale li guardiamo. Significa ridefinire radicalmente il nostro rapporto con loro. Non siamo più noi quelli a cui incombe il dovere morale e giuridico di accoglienza. Sono invece loro che hanno l’obbligo di giustificare ciò che sono o ciò che a loro manca. Umani, per così dire devianti, incompleti, alla fine inferiori. Talvolta basta l’uso di un termine come ad esempio la parola “risparmio” a coprire la violenza che viene esercitata. Ché è all’insegna del risparmio, risparmio di personale assistenziale, risparmio di farmaci, più in generale risparmio di cure, che tanti anziani sono stati lasciati morire nelle cosiddette case di riposo (RSA). Ricordiamoci che le loro morti in Lombardia, nel periodo più acuto della mortalità per Covid-19 hanno rappresentato, nel solo marzo 2020, il 42% del totale dei decessi. Le bocche inutili le chiama Alberto Gaino nel suo libro (Sensibili alle foglie, 2021) appunto con questo titolo. Inutili sì, ma fino a un certo punto, fino a quando non sono più fonte di profitto perché, come ricorda Gaino, con il progressivo ritiro dello Stato dall’assistenza diretta alle persone non autosufficienti, la loro cura è diventata un investimento per importanti gruppi imprenditoriali come il gruppo Kos, fondato dalla famiglia De Benedetti, naturalmente con un occhio di riguardo all’analisi costi-benefici. Ciò è molto chiaro al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, quando, il primo novembre del 2020, non esita ad affermare: «Per quanto ci addolori ogni vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i venticinque decessi della Liguria, ventidue erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate» (Gaino, p. 20, mio corsivo). E la tutela non può certamente consistere nell’imporre loro «delle giornate in strutture enormi, per garantire l’economia di scala, con ritmi di sonno e di veglia programmati […] una semplice triste sopravvivenza, dimostratasi nemmeno sicura» (Gaino, p.84, mio corsivo).

Ma come penetrare questa invisibilità? Ché, per vedere che il re è nudo non basta, semplicemente, alzare le palpebre. C’è un primo passo da compiere, ed è la presa di coscienza, non soltanto con la mente ma anche con le viscere, di ciò che un numero crescente di noi è diventato: questo essere sempre meno disposti o capaci a quel movimento interiore dell’umano che «scopre fuori di sé un altro essere umano, apparentemente simile e tuttavia differente, [e che] entra in contatto con quest’altro, gli fa domande e ascolta le risposte» (C. Todorov, Memoria del male, tentazione del bene, Garzanti, 2009, p. 36). Abbiamo cioè sempre più spesso ceduto alla fatica della compassione, come è toccato a me, ricoverato in terapia intensiva per Covid-19. Ché lì, a fronte di un altro ricoverato, un corpo immobile avvolto in uno scafandro di plastica lucente, io non seppi fare altro che distogliere lo sguardo. Quando, una notte, morì, il corpo venne rinchiuso in un sacco, ma il letto con il quale gli infermieri lo trasportavano urtò, per la fretta, il mio. Fu l’unico contatto tra noi due. Ero diventato uno dei tanti individui trasformati da umani sociali a individui isolati, incapaci appunto di entrare in contatto con l’Altro.

Tuttavia, la transizione dal mondo della menzogna al mondo della verità non può essere semplicemente il frutto di “un cuore informato”. Pertanto, l’altro passo da compiere è quello di prendere atto del fatto che noi, i sudditi, in realtà, un po’ di potere ce l’abbiamo e che dunque è venuto il momento di esercitarlo. Certo, non dobbiamo condividere il pessimismo di uno studioso come Luciano Gallino, che, una decina di anni fa (ma le sue considerazioni continuano ad essere attuali) non esitava a dichiarare che «è arduo attendersi che dal seno di una popolazione così capillarmente governata emergano forme estese e non effimere, di dissenso o di opposizione aperta» (Finanzcapitalismo, 2011, p. 322). Piuttosto, potendo scegliere, facciamo nostro l’invito di D’Eramo che, citando Machiavelli ‒ «Le buone leggi nascono dai tumulti» ‒, ci incoraggia alla protesta e al dissenso. Salvo poi precisare che, «per convincere i nostri simili bipedi umani di questa verità il lavoro da fare è immenso, titanico, da mettere spavento», ed aggiungere: «Ma ricordiamoci che nel 1947 i fautori del neoliberismo dovevano quasi riunirsi in clandestinità; sembravano predicare nel deserto proprio come noi; ora loro però tanto hanno creduto nelle proprie idee, tanto hanno persistito, che, alla fine, hanno vinto» (D’Eramo, p. 206).

Il compito è indubbiamente enorme, ma lo era anche quello dei danesi che, nel 1943, in piena occupazione tedesca e senza armi, salvarono migliaia di loro concittadini ebrei dai campi di sterminio, traghettandoli in Svezia. E forse i dominanti non si sentono così sicuri del loro potere se si riflette sull’accanimento con il quale, da decenni, stanno cercando di soffocare il dissenso e alla crescita di tecnologie di controllo come i dispositivi di riconoscimento facciale. Forse noi, singoli e movimenti, un po’ di paura la facciamo. Altrimenti come spiegare la militarizzazione di un’intera vallata ‒ la Valle di Susa ‒ che si oppone alla costruzione della TAV e la criminalizzazione del dissenso dei suoi abitanti? Come rendere ragione dello spietato accanimento politico e giudiziario nei confronti di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e del suo progetto di una comunità dell’accoglienza, se non in termini di espressione del timore che quell’esperimento di vita comune fondata sul riconoscimento dell’Altro e sulla solidarietà potesse essere di esempio per altre iniziative ispirate agli stessi valori? Onde la necessità di statuire un esempio? E non si tratta di casi isolati. Anche la persecuzione alle ONG costringendone la maggioranza a restare ferme nei porti, riflette la stessa paura. Perché ‒ e qui Gallino coglieva nel segno ‒ «nulla deve turbare il mondo del finanzcapitalismo».

Le ONG lo turbano, i No-Tav pure. Può altresì turbarlo il fruttivendolo che, nella metafora di Vaclav Havel (Il potere dei senza potere, Castelvecchi, 2013), nella società post-totalitaria, decide di non più esporre tra i suoi prodotti il cartello che recita «proletari di tutto il mondo unitevi». Con quel gesto egli fa sapere che non è più disposto a vivere nella menzogna. A questo punto una cliente che sta facendo la spesa da lui, nota l’assenza del cartello e quando ritorna in ufficio, decide pure lei di togliere dalla porta ciò che vi è affisso. E forse pure il collega della stanza accanto rimuoverà il suo cartello. E forse…

—————————–

![]() Precedenti editoriali

Precedenti editoriali

—————————–

Parliamo di Sinodo e cammino sinodale. Disponibilità al dibattito: una proposta.

di Franco Meloni.

—————————–

L’innovazione nella politica ritrovata nel passato.

Il partito sociale. Un’idea sempre attuale

23 Luglio 2021 by c3dem_admin | Su C3dem.

di Sandro Antoniazzi.

——————————

Parliamo di Sinodo e cammino sinodale. Disponibilità al dibattito: una proposta.

di Franco Meloni.

Con Mario Girau, cattolico, giornalista de La Nuova Sardegna, addetto stampa della CISL-Sardegna e collaboratore di numerose testate editoriali di ambito nazionale e delle Diocesi sarde, soprattutto amico di lunga data e di comune impegno sociale ed ecclesiale, abbiamo pensato la proposta che qui vi disvelo.

Sviluppare un’attività di informazione e approfondimento, il più possibile aperta e coinvolgente, sulle tematiche del “Sinodo” che nei prossimi tre anni (ottobre 2021 – ottobre 2023 e oltre*) interesseranno (e forse sconvolgeranno) la Chiesa universale e, tenendo conto della nostra collocazione, la Chiesa italiana e quella sarda. Riteniamo che le tematiche che svilupperanno i “percorsi sinodali” siano di interesse generale, che non riguardino solo i cattolici e neppure solo i credenti. Riguardano tutte le persone pensanti, quelle che ormai diffusamente vengono elencate come “credenti, non credenti, diversamente credenti”. Nel comune sentire di un credente, il grande card. Carlo Maria Martini e di un non credente (o altrimenti credente), il grande filosofo Norberto Bobbio, tali soggetti, singoli o partecipi di comunità, richiamano un pensiero: «La differenza più importante non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa ai grandi interrogativi dell’esistenza».

Sicuramente ci sono diversi aspetti che interesseranno soprattutto i praticanti, o comunque quanti sono inseriti nelle organizzazioni della Chiesa, che oggi, a guardare le statistiche, sono una minoranza rispetto alla popolazione complessiva. Altri aspetti interessano una maggiore numerosità di persone, non sappiamo di preciso, sicuramente di tutte le fasce d’età e ceti sociali, probabilmente comunque di istruzione medio-alta. Tra queste persone quelle che appartengono a gruppi informali, si dichiarino o meno cattolici, più o meno vicini alle strutture istituzionali. Bisognerebbe farsi un’idea di queste realtà associative. Anche di questo potremo occuparci. Evitando ogni ipotesi di incasellamento, e solo per fare due esempi: siamo convinti che la nostra proposta interessi il Patto per la Sardegna e l’associazione Amici sardi della Cittadella di Assisi. E sicuramente altre realtà sparse in tutta la Sardegna. Proponiamo di fare tutto in modo aperto e, come si diceva in tempo, in spirito di servizio. Come ci muoveremo? Lo decideremo strada facendo, in compagnia di altri compagni di strada, che contiamo saranno numerosi. Intanto anticipiamo che l’attività sarà svolta per ora esclusivamente in via digitale, attraverso i social, telematica (webinar) e quanto prima anche in presenza, speriamo presto. Da subito diamo conto della disponibilità della nostra News, della pagina fb dedicata “Un sinodo per camminare insieme” (amministrata da Mario Girau) della pagina fb del Patto per la Sardegna (amministrata da Gigi Pittau), della pagina fb degli Amici sardi della Cittadella di Assisi. E di altri blog e siti fb che segnaleremo. Per rafforzare il senso della nostra proposta ripubblichiamo di seguito un pertinente intervento del teologo Brunetto Salvarani, che condividiamo totalmente e al quale facciamo riferimento anche per i percorsi che ci impegnamo a fare insieme.

—————————————

Sinodo in Italia: Se non ora quando?

«Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio» (1Cor 1,26-29).

C’è un tempo per ogni cosa, come sostiene il sapiente della Bibbia (Qo 3). E questo, certo, è il tempo per interrogarsi a fondo sul significato di una pandemia che sta mettendo in ginocchio il pianeta, a oggi tutt’altro che conclusa.

Ma per la Chiesa che vive in Italia – al pari delle altre Chiese della cattolicità sparse nel mondo intero – è altresì il tempo di mettersi in cammino, anzi: di avviarsi con una certa speditezza per un cammino sinodale, come l’hanno definito i vescovi nella loro 74ª Assemblea generale, svoltasi a Roma dal 24 al 27 maggio scorsi (si badi: una scelta che non è una diminutio rispetto a sinodo, rimandando tale locuzione a uno stile, una metodologia, un atteggiamento ecclesiale, ben più di quello che, nel caso peggiore, potrebbe risultare anche solo un mero adempimento burocratico).

Il titolo programmatico, “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita”, è destinato a diventare verosimilmente anche lo slogan del prossimo evento.

L’intera operazione dovrebbe articolarsi in tre fasi nell’arco di un biennio, cominciando a livello diocesano locale nell’ottobre 2021, passando poi al livello nazionale e, di seguito, a quello europeo, previsto per l’ottobre 2023.

Un impegno, va detto da subito, da far tremare i polsi, solo limitandosi a scrutare il piano organizzativo: ma anche, e vorrei dire soprattutto, un’occasione preziosa, da cogliere al volo e da sfruttare appieno, che avrà bisogno da parte di tutti noi di grande pazienza, grande capacità di ascolto e grande umiltà. Imparare ad agire sinodalmente, da parte dei laici, dei presbiteri, dei vescovi, non sarà per nulla facile. Soprattutto per la disabitudine di tutte le componenti, al riguardo.

La posta in gioco

La posta in gioco, in effetti, è davvero alta. Anche perché, almeno per ragioni anagrafiche, del prossimo cammino sinodale potrà sentirsi partecipe per l’ultima volta in un’esperienza ecclesiale importante una generazione ancora in grado di fare riferimento al concilio Vaticano II con qualche cognizione di causa, avendone udito i racconti dai diretti protagonisti e respirato un po’ dell’atmosfera unica di quell’assise iniziata ormai quasi sei decenni fa.

Una generazione che – forse – può ancora scaldarsi il cuore su temi (come le riforme ecclesiali) che alla stragrande maggioranza dei giovani connazionali probabilmente appaiono sospesi fra l’astruso e l’insensato: eppure, ovvio, il coinvolgimento di questi ultimi in qualche modo nel processo sinodale resta vitale.

Credo che la domanda sottesa a tale processo, sull’identità della Chiesa e su che cosa significhi essere Chiesa oggi, vada declinata nell’unica modalità possibile e sensata: non rassegnandosi a contemplare il proprio ombelico né cimentandosi in analisi autoconsolatorie, com’è capitato in un recente passato (penso a Verona 2006), bensì misurandola sui suoi modi di relazionarsi con il mondo esterno, con quell’alterità che ormai ci abita e ci mette in crisi e non di rado ci inquieta, con la vasta porzione di Paese che non solo ha smarrito il senso di Dio, ma non sente per nulla il bisogno di un’appartenenza ecclesiale e neppure ha la percezione di cosa voglia dire un’appartenenza simile (inevitabile richiamare l’analisi di un teologo di vaglia come il gesuita Christoph Theobald che, sulla scorta dei lavori di Danièle Hervieu-Léger, parla dichiaratamente di esculturazione del cristianesimo dalla cultura occidentale).

Per orientarci e non smarrirci troppo, tra le mani abbiamo, dal 2013, una bussola credibile e non ancora sperimentata a fondo, il testo di Evangelii gaudium, che papa Francesco ha scritto non solo come programma del suo pontificato, ma come mappa di una Chiesa capace di uscita. E alcune parole-chiave: vangelo, fraternità, mondo.

Tutte da riempire, perché ha ragione il vescovo Erio Castellucci, eletto nell’occasione alla vicepresidenza dei vescovi italiani, che ne ha parlato lo scorso 31 maggio in un’intervista a Settimananews: «Non sono concetti: sono volti, esperienze, urgenze che riguardano tutte la necessità di ripensare l’annuncio di Cristo, in un contesto nel quale si sono riscoperte alcune grandi domande esistenziali». Volti oggi ammaccati, confusi, oltre che mascherati.

Fedeli allo stile di Gesù

Nei limiti di un intervento che ha l’obiettivo di gettare appena qualche sassolino per agitare acque che ci si augura possano divenire lustrali, vorrei evidenziare tre punti che in questo momento percepisco – da un’angolatura del tutto limitata e periferica – come cruciali per la felice riuscita dell’impresa.

Tre passaggi che contribuirebbero a misurare, fra l’altro, quanto la scelta episcopale sia stata dettata da una convinzione profonda, oppure da una rassegnazione ormai obbligata di fronte all’insistenza del papa: il primo richiamo del quale alla necessità di un sinodo nazionale è ormai di sei anni fa, novembre 2015, a Firenze al quinto convegno della Chiesa italiana…

Per prima cosa, a dispetto della pubblicistica che si pasce di argomenti divisivi e caldi più o meno sentiti, bisognerà avere consapevolezza che il cammino sinodale, se vorrà riuscire, dovrà concentrarsi su questioni di metodo, più che di contenuti (i quali, naturalmente, non mancheranno, come non dovranno mancare le decisioni e gli sguardi di prospettiva, pena ulteriori frustrazioni per ciò che resta del mondo cattolico).

Perché? Perché sinora, come si accennava, salvo benemerite eccezioni, nei sinodi precedenti, la parola d’ordine della sinodalità, del camminare insieme, sia pur proclamata, è rimasta spesso sulla carta; ed è necessario che si passi finalmente dalla carta alla vita.

E che lo si faccia sulla scia dell’unico Maestro possibile e veritiero, Gesù di Nazaret. Ciò che Gesù fa e dice nei suoi incontri, nei vangeli, costituisce un tutt’uno con il suo essere: in lui ci sono un’assoluta unità e trasparenza di pensiero, parola e azione che sono manifestazione del Padre. Una bellezza che, a saperla guardare, affascina e può ancora affascinare il mondo.

Dallo stile di Gesù emerge la provocazione di un messaggio che apprende, mentre le patologie e le infedeltà al vangelo che pervadono ogni epoca della storia ecclesiale – compresa la nostra, posta alla fine del regime di cristianità – sono leggibili come rottura della corrispondenza tra forma e contenuto.

Quando prevale la forma, si produce un cristianesimo ridotto a estetismo liturgico, istituzione gerarchica, struttura, dove, però, è assente la sostanza di quell’amore che porta Gesù fino alla croce. Se invece prevale il contenuto, si ha un cristianesimo ridotto a impianto dottrinale e dogmatico, verità fatta di formule alle quali credere, ma priva di un legame vitale con l’esistenza delle persone.

Gesù, dal canto suo, ha indicato piuttosto un metodo da adottare, la strada di un vangelo capace di apprendimento, e creato uno spazio di libertà attorno a sé comunicando, con la sua sola presenza, una prossimità benefica a tutti quelli che incontrava.

Una Chiesa fedele allo stile di Gesù, perciò, non si presenta come istituzione detentrice di un sistema di dogmi da insegnare al mondo, né ovviamente come societas perfecta, bensì quale spazio in cui le persone possono trovare la libertà di far emergere la presenza di Dio che già abita la loro esistenza.

Ogni persona, infatti – quali che siano la sua appartenenza religiosa, il suo pensiero e la sua cultura – è portatrice di un’immagine di Dio che aspetta di schiudersi, cioè di fare proprio lo stile di Gesù: quindi i cristiani dovrebbero essere in ricerca della manifestazione divina propria di ogni religione e di ogni pensiero, invece di assumere atteggiamenti di svalutazione e condanna.

In ascolto del popolo di Dio

In seconda battuta, affinché il processo sinodale non si ponga su un binario morto, sarà necessario che esso dia fiducia e prenda sul serio il popolo santo di Dio (con tutte le sue manchevolezze, le nostre manchevolezze, i suoi limiti, le sue fragilità).

Ascoltandolo attentamente in tutte le modalità possibili, ma soprattutto affidandogli, per quanto possibile, la scelta del menu di argomenti da trattare. Cosa che potrà causare delusioni e inciampi, ma che potrebbe anche invece produrre esiti sorprendenti.

Parafrasando papa Francesco nella Gaudete et exsultate, mi verrebbe da dire: prendiamo sul serio i cristiani della porta accanto, quelli semmai affaticati da una quotidianità che costantemente ci rincorre, forse con pochi titoli ma tanta vita da raccontare e da condividere.

Mi torna in mente la considerazione di un vescovo francese di vent’anni fa, Albert Rouet, autore del bestseller La chance di un cristianesimo fragile, fatta a un giornalista che chiedeva cosa la Chiesa dovrebbe fare per poter essere meglio accolta nell’attuale congiuntura culturale, con cui indicava con franchezza evangelica il suo sogno: «Rispondo alla domanda con un’utopia. Vorrei una Chiesa che osa mostrare la sua fragilità. A volte la Chiesa dà l’impressione di non aver bisogno di nulla e che gli uomini non abbiano nulla da darle. Desidererei una Chiesa che si metta al livello dell’uomo senza nascondere che è fragile, che non sa tutto e che anch’essa si pone degli interrogativi».

Insomma, come avrebbe risposto don Tonino Bello: una Chiesa del grembiule. Del resto, i modelli e i codici comportamentali ai quali ci si poteva conformare con tranquillità e che potevano essere scelti come punti di riferimento fino a pochi anni fa per la costruzione di un’identità ecclesiale da conseguirsi una volta per tutte, non esistono più.

Caducità, friabilità, provvisorietà sono i nomi della fragilità anche dei soggetti collettivi (la coppia, la famiglia, le organizzazioni, i partiti politici, le istituzioni in genere, comprese le Chiese e le comunità religiose).

Interruzione, incoerenza, sorpresa sono le normali condizioni della nostra vita. Con cui l’imminente processo sinodale sarà chiamato a scontrarsi, bagnandosi di realtà.

Abitare la fragilità, come ci siamo abituati a ripetere durante la pandemia, significa soprattutto accettare la sfida insita in questo tempo di permanente transizione eletta a orizzonte vitale; capire e amare questa condizione con le potenzialità e le risorse nuove che porta con sé, accettando che sia finita un’epoca e che la nostra condizione sia pressoché irriconoscibile rispetto alle forme ereditate dal passato, persino recente. Senza alcuna certezza da vantare.

La crisi pandemica, del resto, non ha fatto altro che accelerare dinamiche già evidenti (dalla penuria di presbiteri alla crisi degli istituti religiosi, dalla situazione mortificante di tante parrocchie alla frustrazione di chi si occupa della trasmissione generazionale della fede), che vanno ben al di là di una pura e impietosa lettura di cifre su quanto pochi siano i seminaristi oggi in Italia o su quanti fedeli non siano più tornati all’eucaristia domenicale dopo il lockdown del 2020.

Potrebbe peraltro rivelarsi un kairòs, un tempo di straordinarie e sorprendenti opportunità, se ci crederemo e ci investiremo energia e passione. Se prevarrà la realtà.

«La realtà è superiore all’idea» è uno dei principi che – com’è noto – guidano il pensiero di papa Francesco. Il quale ne parla, per la prima volta, nell’esortazione Evangelii gaudium, al numero 231, mentre affronta gli obiettivi, a lui particolarmente cari, del bene comune e della pace sociale, inserendolo fra i criteri per un discernimento di scelte capaci di favorire un’ordinata vita sociale ed ecclesiale: «La realtà semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca per separarsi dalla realtà».

L’invito, dunque, è a vigilare attentamente su quelle forme di idealismo che – pur talvolta generose e mosse da buone intenzioni, ma non per questo innocue – rischiano di mortificare il reale. Che deve penetrare nel tessuto del processo sinodale!

Osare il dialogo

In terzo luogo, coerentemente con quanto detto sinora, c’è da augurarsi che esso scelga di aprirsi, il più possibile. Solo rapportandomi all’altro, posso capire qualcosa di ciò che sono. Coinvolgiamo perciò donne e uomini dotati di professionalità di alto livello, interni ma anche esterni a percorsi ecclesiali, interrogandoli a fondo, e non pro forma, sulla loro percezione della Chiesa, sui problemi e sui futuri immaginabili.

Certo, le istanze delle fedi sono oggi sempre più provocate da un mondo regolato su stili civili, sociali e culturali in cui tanto il bricolage di codici religiosi quanto l’indifferenza verso il divino e una certa banalizzazione del sacro si stanno via via accentuando.

Eppure siamo chiamati, e saremo chiamati ancor più domani, a osare il dialogo, sforzandoci di edificare ponti (e non muri) nella Babele che abitiamo. Tornando alla citata esortazione Evangelii gaudium e ai quattro princìpi che dovrebbero orientare specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un progetto comune, il primo di essi è: il tempo è superiore allo spazio. Ecco come viene descritto dal papa (citazione lunga, ma vitale):

«Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione.

Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci» (n. 223).

C’è di che meditare, in vista dell’ormai imminente cammino sinodale. Anche perché, come si legge nella Mishnà, trattato Pirkè Avot in un detto attribuito a rabbi Tarfòn: «La giornata è corta e il lavoro è tanto; gli operai sono pigri, il compenso è abbondante e il padrone di casa incalza. Ma non è tuo il compito di completare l’opera, né sei libero di esentartene» (Pirkè Avot 2,18-19).

Se c’è un tempo per ogni cosa, questo è il tempo per non esentarsi dal tentare l’opera e dal sentirsene partecipi. Se non ora, quando?

———————

* Quali tappe avrà il “cammino sinodale”?

Inizierà in sintonia con il Sinodo universale (2021), si svilupperà con l’ascolto di tutto il popolo di Dio (2022), vivrà un momento unitario di dialogo e confronto con tutte le anime del cattolicesimo italiano (2023) che condurrà a una sintesi da offrire alle Diocesi (2024) e a una verifica a livello nazionale del cammino fatto (Giubileo del 2025). La Presidenza della Cei darà presto indicazioni più precise.

——————-

Omaggio a Grazia Deledda

A 150 anni dalla sua nascita “celebriamo”

GRAZIA DELEDDA: Sarda (e universale)

di Francesco Casula

Scrive Eric Hobsbawm (lo storico britannico, autore del celebre “Age of the Estremes” tradotto in Italia e pubblicato dalla Rizzoli con il titolo di “Secolo breve”) a proposito di Gramsci: “tu Nino sei stato molto più che un sardo, ma senza la Sardegna è impossibile capirti”.

Mutatis mutandis, la valutazione di Hobsbawm, a mio parere, si attaglia perfettamente anche a un altro gigante sardo: Grazia Deledda, scrittrice certamente “universale” ma ben ancorata alla Sardegna, di cui racconta l’humus più profondo e la sua identità, ad iniziare da quella linguistica.

Tanto che per comprendere bene la lingua che utilizza la Deledda nei suoi scritti occorre partire da questa premessa: la lingua sarda non è un dialetto italiano – come purtroppo ancora molti affermano e pensano, in genere per ignoranza – ma una vera e propria lingua. Noi sardi dunque, siamo bilingui perché parliamo contemporaneamente il Sardo e l’Italiano. Anche la Deledda era bilingue. Era una parlante sarda e i suoi testi in Italiano rispecchiano, quale più quale meno, le strutture linguistiche del sardo, non tanto o non solo in senso tecnico quanto nei contenuti valoriali, nei giudizi, nei significati esistenziali, nelle strutture di senso magari inespresse ma presenti nel corso della narrazione.

Voglio sostenere che la Deledda struttura il suo vissuto personale, la fenomenologia delle sue sensazioni e del profondo in lingua sarda ma lo riversa nella lingua italiana che risulta così semplice lingua strumentale. In tal modo opera un transfert del suo universo interiore nuorese, dell’inconscio, della fantasmatica.

Poteva non operare tale transfert e scrivere in Sardo? Certamente. Se non lo ha fatto è stato perché non vi era in quel momento storico (siamo a fine Ottocento-inizio Novecento) la cultura, la sensibilità, l’abitudine da parte degli scrittori, specie di romanzi, di utilizzare il sardo. Prima con i Savoia e poi con lo Stato unitario e ancor più con il fascismo, la lingua sarda viene infatti proibita, negata, criminalizzata.

Non c’è quindi da meravigliarsi che, una volta negata e proibita, gli scrittori – anche per avere una maggiore visibilità e diffusione delle loro opere – scrivano in italiano: la Deledda come tanti altri.

Ma – dicevo – Deledda rimane bilingue: pensa in sardo e traduce, nei suoi romanzi come nei Racconti, spesso meccanicamente in italiano, soprattutto nel parlare dialogico come in: ”Venuto sei? – che traduce il sardo: Bennidu ses?; o “Trovato fatto l’hai? – Accatadu fattu l’as?; o ancora: “A Luigi visto l’hai?” – A Luisu bidu l’as?; o “Quando è così, andiamo” – Cando est gai, andamus.

E ancora: “Venuti a parole” (‘ennios a paraulas); “Già, da appena l’aveva conosciuta” (giai apenas l’aiat connota).

Vi sono poi frasi intere in sardo: “Teracas chi signoras bos cheries”… serve-domestiche che pensate di essere delle signore); frate meu (fratello mio), Santu Franziscu bellu (San Francesco bello), su bellu mannu (il bellissimo, letteralmente il bello grande), su cusinu mizadu (il borghese con calze), a ti paret? (ti sembra?), corfu ‘e mazza a conca (colpo di mazza in testa), ancu non ch’essas prus (che tu non ne esca più: è un’imprecazione).

Innumerevoli poi sono i vocaboli tipicamente sardi e solamente sardi che Deledda inserisce quando attengono ai nomi dei personaggi (Paska Devaddis, Bantine Fera, Berte Sirca, Zio Franziscu, Pride Fenu Tottoi, Peppe Longu, Compare Batò, Bellia, Gabina, Nanneddu, Pedru, Gavinu, Arrosa, Peppa, Manzela, Bustianeddu); ai toponimi: Funtana ‘e litumonte di Santu Janne, Marreri, Sa Serra, alle esclamazioni (peuh).

Ugualmente innumerevoli vocaboli tipicamente sardi e solamente sardi la Deledda inserisce nelle sue opere quando attengono all’ambiente sardo: pensiamo a leppa ((coltello a serramanico), pezzas (cinquanta centesimi), Iscavanada (schiaffo), Tanca (podere chiuso), Tilipirche (cavalletta), Cussorgia (zona adibita a pascolo), bandidare (fare il bandito), bardana (razzia), tanca (terreno di campagna chiuso da un recinto fatto in genere di sassi), socronza, usatissima in Elias Portolu (consuocera), corbula (cesta), bertula (bisaccia), tasca (tascapane), roba (bestiame, ma riferito soprattutto ai greggi ovini e caprini), cumbessias o muristenes (stanzette tipiche delle chiese di campagna un tempo utilizzate per chi dormiva là per le novene della Madonna o di Santi), domos de janas (tombe rupestri e letteralmente “case delle fate”).

Vi sono persino sardismi puri: come dormito (per addormentato) e entrata (per significare il “ricavato”, in un caso specifico per indicare il formaggio fresco e la ricotta prodotta giornalmente).

Qualche volta Deledda ricorre persino a frasi italiane storpiate in sardo o frasi sarde storpiate in italiano: Come ho ammaccato questo cristiano così ammaccherò te (…) o “Avete compriso?”.

Occorre però chiarire che i sardismi linguistici della Deledda, non solo lessicali ma anche sintattici, non derivano dalla sua incapacità di utilizzare correttamente la lingua italiana.

Scrive a questo proposito una valente critica sarda, Paola Pittalis: ”L’uso dei “sardismi” linguistici da parte della Deledda anche nelle opere della maturità – è il caso di Elias Portolu – è consapevole e voluto. Rappresenta anzi una chiara e decisa scelta di linguaggio letterario, di canone stilistico e fa parte del suo essere “bilingue”. Ciò non significa che in questa scelta non sia stata condizionata da fenomeni letterari e culturali esterni, – come il verismo – che prevedevano la raffigurazione oggettiva della realtà da parte dello scrittore che doveva riportare fedelmente il linguaggio popolare e “dialettale” dei personaggi”.

Per cui occorre secondo molti critici liquidare risolutamente il luogo comune della “cattiva lingua” e della “mancanza di stile” appoggiato alla valutazione di intellettuali di prestigio da Dessì (le “sgrammaticature” di Deledda) a Cecchi (la sua lingua “spampanata”).

Si tratta invece – secondo Paola Pittalis – “di forme nate dall’incontro fra dialetto e italiano nel momento di formazione delle varietà designate oggi come « italiani regionali»”.

Prosegue la Pittalis: ”L’uso di vocaboli dialettali, sardismi sintattici e atti linguistici frequenti in Sardegna è intenzionale, tanto è vero che scompaiono quando l’interesse di Deledda si sposta dal romanzo italiano «verista» e «regionale» al romanzo «psicologico» e «simbolico» (dopo il 1920). La sintassi prevalentemente paratattica, non equivale alla mancanza di stile; deriva dal trasferimento nella scrittura di modalità anche linguistiche di costruzione del racconto orale (è questo un percorso suggestivo sul quale da tempo lavora con esiti personali Leonardo Sole). Ed è il contributo modernizzante di Deledda allo snellimento della lingua letteraria italiana costruita sul modello della frase manzoniana…” [Paola Pittalis, Il ritorno alla Deledda, «Ichnusa», rivista della Sardegna, anno 5, n.1 Luglio-Dicembre 1986, pag.81].

——————————————-

——————————————-

Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, nota semplicemente come Grazia Deledda o, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (Nuoro, 28 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936), vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926.

————————————

Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi,

romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi.

Siamo le ginestre d’oro giallo che spiovono

sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese.

Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo,

lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto.

Siamo il regno ininterrotto del lentisco,

delle onde che ruscellano i graniti antichi,

della rosa canina,

del vento, dell’immensità del mare.

Noi siamo sardi.

Grazia Deledda – Noi siamo sardi

CORAGGIO SARDEGNA!

————————————

—————————————–

Dallo spopolamento al piromane sardo. Il sociologo Nicolò Migheli spiega gli incendi.

Dallo spopolamento al piromane sardo. Il sociologo Nicolò Migheli spiega gli incendi.

28 luglio 2021, Intervista a cura di Alessandra Carta, su SardiniaPost.

—————————————-

Nel Montiferru fiamme alte 30 metri. “Così l’acqua dei Canadair evapora”

“Ci sono studi che hanno esaminato la soglia energetica oltre il quale l’effetto dei mezzi aerei non è più efficace. Accade quando si superano i 10mila kilowatt per metro lineare di fiamme, che corrispondono a un’altezza tra i dodici e i quindici metri. Nel Montiferru, nei giorni scorsi, il fuoco ha raggiunto anche i trenta metri”. Giuseppe Mariano Delogu, capo del Corpo forestale sardo dal 2007 al 2009, lo spiega a Sardinia Post come fosse in una delle sue lezioni universitarie. Dettagli, numeri, esempi, ricostruzioni. Tasselli di un mosaico che il professore compone per spiegare come abbiano cambiato pelle i roghi nella Sardegna del Ventunesimo secolo. Delogu insegna Tecniche di protezione civile nella facoltà di Scienze forestali all’Università di Nuoro.

https://www.sardiniapost.it/cronaca/nel-montiferru-fiamme-alte-30-metri-cosi-lacqua-dei-canadair-evapora/

- Intervista a cura di Alessandra Carta su SardiniaPost.

PNRR: digitalizzazione va cercando, ch’è sì cara…

IN PRIMO PIANO

Digitalizzazione e innovazione: cosa dice il Piano di ripresa e resilienza?

26-07-2021 – di: Luciano Paccagnella, su Volerelaluna

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui tanto si parla in questi mesi, prevede un ruolo particolare per i processi di digitalizzazione e innovazione del Paese. Oltre a rappresentare una delle sei missioni del piano (le altre riguardano la transizione ecologica, la mobilità, l’istruzione e cultura, l’equità sociale e infine la salute), digitalizzazione e innovazione costituiscono anche uno dei tre “assi strategici” che attraversano l’intero documento.

Questi temi fanno da sfondo, quindi, in ognuna delle quasi 300 pagine del piano. Tuttavia un paio di pagine in particolare, in un paragrafo dal titolo “la transizione digitale”, offrono una sintesi dell’orientamento complessivo del Governo italiano in materia.

Anzitutto, l’obiettivo dichiarato è quello di «creare una società completamente digitale» (PNRR p. 16), facendo recuperare all’Italia il terreno perduto finora nei confronti degli altri paesi europei per quanto riguarda l’indice DESI (Digital Economy and Society Index). In cosa consiste una società “completamente digitale”? Il piano non lo chiarisce, ma è facile immaginare uno scenario in cui ciò che è avvenuto durante la pandemia, ovvero la massiccia migrazione delle attività quotidiane in rete, non solo prosegue ma viene sostenuto e incentivato anche nel ritorno alla “normalità”. La gigantesca portata di questo cambiamento non può quindi essere sottovalutata: gli orientamenti e le scelte apparentemente tecniche costituiranno l’impalcatura digitale di un mondo in cui ci troveremo a vivere come cittadini, consumatori, lavoratori, ci piaccia o no.

Trave portante di questa impalcatura è la «connettività omogenea ad alta velocità in tutto il paese per residenti, aziende, scuole e ospedali». Disporre di una connessione veloce e (soprattutto, ma questo viene detto più raramente) affidabile è ovviamente una condizione indispensabile per accedere al mondo digitale, ma attenzione al rischio di voler affrontare questa sfida a colpi di Gigabit. Nell’indice DESI citato prima, la connettività è solo una delle componenti accanto ad altre, per esempio il capitale umano: cosa sono in grado di fare le persone con la tanto agognata connessione a 1 Gbps? Vi è qui il tema delle competenze digitali, tra le quali non vi sono solo competenze strettamente tecniche (per esempio, come impostare una tabella in un foglio elettronico) ma anche e soprattutto competenze cognitive critiche (per esempio: come stimare rapidamente l’affidabilità del sito internet che stiamo consultando?). A questo proposito il piano parla di rafforzare la «cittadinanza digitale attraverso iniziative dedicate volte a migliorare le competenze digitali di base» (PNRR p. 17). Rimane però ambiguo circa la natura di tali competenze, parlando infatti di «promuovere un diffuso miglioramento delle competenze della forza lavoro». Attenzione a non confondere i due aspetti: il “lavoratore competente digitale” (per esempio in possesso di Ecdl, la cosiddetta “patente europea del computer”) non è necessariamente anche un “cittadino competente digitale” (in grado di valutare e scegliere).

Ma il punto cruciale del piano è quello che riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dove la parola d’ordine è “cloud first”. In informatica, la parola cloud indica un insieme di risorse remote messe a disposizione da un fornitore a un cliente per l’erogazione di determinati servizi. Per esempio, quando utilizziamo una cartella di Google Drive per archiviare o condividere con amici o colleghi i nostri file, stiamo utilizzando un servizio in cloud: non c’è nulla fisicamente sul nostro pc, ma tutto è delocalizzato da qualche parte sotto il controllo di Google. Negli ultimi anni i servizi in cloud stanno prendendo piede molto rapidamente a tutti i livelli (individui, aziende, istituzioni) perché sono in genere efficienti, comodi ed economici per l’utente finale. Per esempio, alcuni anni fa l’università di Torino ha dismesso il proprio servizio di gestione della posta elettronica per docenti e studenti, sostituendolo con il servizio in cloud Gmail offerto da Google. Si è trattato di una decisione razionale sul breve periodo: il servizio funziona relativamente bene e permette di risparmiare decine di migliaia di euro all’anno rispetto allo stesso servizio gestito in autonomia. Inoltre (ma questo non si dice), permette anche un efficace scarico di responsabilità: quando qualcosa non funziona, semplicemente “è colpa di Google”. Tuttavia, sul lungo periodo e in un’ottica di interesse pubblico, si tratta di una scelta spaventosamente rischiosa: una volta dismessa la propria infrastruttura e abbandonate le competenze tecniche interne, diventa molto difficile e troppo costoso tornare indietro, qualora le condizioni dell’offerta dovessero cambiare. Si parla a questo proposito di lock-in tecnologico: scelte apparentemente convenienti oggi, potrebbero non esserlo più in futuro, ma a quel punto non potremo più scegliere (per esempio perché tutti i nostri dati sono registrati in un formato proprietario non esportabile, oppure perché non avremo più personale tecnicamente preparato per gestire quel servizio, oppure perché non ci saranno nemmeno più servizi alternativi concorrenti).

Oltre a questo, il cloud pone nell’immediato questioni di privacy e di sicurezza: dove sono collocati fisicamente i miei dati? Sotto quale giurisdizione? Chi li può leggere? Quale uso ne può fare? È chiaro che i rischi e i potenziali costi di questa corsa al cloud crescono esponenzialmente quando si passa dalle scelte di un privato cittadino a quelle di un’azienda, un’istituzione pubblica o addirittura, come in questo caso, un’intera Pubblica Amministrazione. Non è il cloud in sé a essere problematico (anzi, a un certo livello di complessità rappresenta la formula tecnologica più efficiente), quanto il fatto che attualmente nel mondo l’offerta di servizi in cloud è sostanzialmente monopolizzata da sole tre grandi aziende statunitensi: Amazon, Google e Microsoft.

Il PNRR, dando per acquisita la strategia cloud first e quindi la migrazione di tutta la Pubblica Amministrazione su servizi in cloud, delinea due diverse possibilità di scelta «a seconda della sensibilità dei dati e dei servizi coinvolti». Il piano recita testualmente: «le Amministrazioni possono scegliere se migrare verso una nuova infrastruttura cloud nazionale all’avanguardia (“Polo Strategico Nazionale”, PSN) o verso un cloud “pubblico” sicuro» (PNRR p. 16). Partiamo dalla seconda: cos’è il cloud “pubblico” (attenzione alle virgolette presenti nel testo originale) sicuro di cui si parla? Viene sommariamente spiegato nella relativa nota a piè di pagina: si tratta di (testuale anche qui) «soluzioni cloud commerciali acquistabili sul mercato». Ovvero: Amazon, Google e Microsoft! Cos’hanno di “pubblico” questi servizi?

Ma passiamo alla prima alternativa: la “nuova infrastruttura cloud nazionale all’avanguardia”. Il Polo Strategico Nazionale (PSN), che a questo punto si dovrebbe comprendere come sia davvero qualcosa di importanza strategica. Forse qualcuno ha previsto di destinare una parte della montagna di soldi in arrivo a un’operazione di radicale affrancamento dagli operatori privati d’oltreoceano? Alla posa delle fondamenta di un’infrastruttura digitale realmente pubblica (senza virgolette) in grado di garantire sicurezza, trasparenza e indipendenza alla “società completamente digitale” italiana dei prossimi decenni?

Non esattamente. In realtà il Polo Strategico Nazionale non esiste ancora, ma l’importanza prevista per esso dal PNRR ha dato nuovo impulso alla sua costruzione, di cui si parla già da anni. Tra le varie soluzioni, in prima linea a offrirsi come possibili candidati spiccano tre grandi aziende italiane: Tim, Leonardo e Fincantieri. Non esattamente qualcosa di pubblico, ma quantomeno nazionale. Non fosse che, sull’onda dell’entusiasmo, le tre aziende hanno da poco annunciato l’avvio di importanti accordi di partenariato: rispettivamente Tim con Google, Leonardo con Microsoft, Fincantieri con Amazon.

Quella che sembra quasi una barzelletta è in realtà la drammatica dimostrazione del fatto che potrebbe essere già troppo tardi: è estremamente difficile oggi offrire servizi competitivi senza appoggiarsi in qualche misura alle infrastrutture e al know-how delle tre grandi piattaforme americane. Difficile ma non ancora impossibile: le possibilità residue dipendono dall’importanza politica che come collettività decideremo di attribuire alla questione. Lasciare questo genere di decisioni esclusivamente ai “tecnici” comporta come si è visto l’applicazione di razionalità che non coincidono con l’interesse collettivo sul lungo periodo.

Sardegna Terra Nostra

Terra (nostra)

di Gianfranco Fancello

Brucia.

Oggi, la nostra terra brucia.

Oggi a Santu Lussurgiu, Seneghe, Porto Alabe, il fuoco invade e distrugge i nostri luoghi, le nostre vite.

Come un anno fa a Bono, nel Goceano.

Come nel 2015 a San Teodoro e Budoni.

Come nel 1989 a San Pantaleo, in Gallura.

Come nel 1983 nella collina di Curraggia, vicino Tempio.

Come nel 1971, nel monte Ortobene, a Nuoro.

Da cinquant’anni stesso copione, ormai noto: giornata afosa, calda più del solito, vento forte da sud….. “poi è girato il vento…. E chi se lo aspettava?”

Da cinquant’anni piangiamo la devastazione totale, il fumo, la cenere, gli scheletri degli alberi fumanti, le pietre annerite, il deserto.

Da cinquant’anni asciughiamo le nostre lacrime giurando che questa volta sarà l’ultima, che le pene saranno esemplari, che stavolta nessuno la farà franca.

Da cinquant’anni, però, a settembre dimentichiamo ogni cosa e solo l’anno dopo, sull’altare dell’ennesimo incendio e dell’ennesima tragedia, siamo di nuovo pronti a indignarci ed a spendere nuove lacrime.

Il fuoco non distrugge semplicemente un territorio, ma fa di più: lo annienta, lo cancella, lo annulla. Il fuoco rende tutto tragicamente uguale, perché semplicemente tutto cancella.

E’ una ferita immane, folle, violenta, che conserva le cicatrici per anni e per decenni.

Distrugge vite, case, luoghi, piante, animali. Ogni anno, appunto, la stessa storia.

Ma chi può voler tutto questo?

Per piacere, non parliamo di vento.

Per secoli siamo stati abituati a vedere le devastazioni della nostra terra associata ad un invasore straniero: fosse esso romano, vandalo, bizantino, spagnolo, piemontese, era il nemico che veniva ad invaderci. Abbiamo difeso il nostro territorio da quelle violenze, da quei soprusi, da quelle violazioni, perché ad esso ci legava un profondo rapporto: la terra, Madre non a caso, era la base della nostra sussistenza, del nostro futuro, della nostra vita. Da essa germogliava la vita e pertanto andava preservata.

Ora, purtroppo, no:, non c’è nessuno straniero che minaccia. Non c’ è nessun re sabaudo da cacciare o imperatore romano da respingere. Nessun istranzu.

I responsabili delle violenze sulla nostra Madre siamo noi, solo noi sardi.

Siamo noi sardi che la violiamo sistematicamente, che la violentiamo, nella forma peggiore possibile: non parlo però solo dei criminali ed assassini (perché tali sono) che volontariamente appiccano gli incendi, per i quali dovrebbero essere riservate pene esemplari pari a quelle degli stragisti (perché di strage si tratta): parlo anche di tutti coloro che, a vario titolo, hanno responsabilità in questa sistematica violazione.

Parlo di chi dovrebbe fare prevenzione e non la fa, di chi dovrebbe pianificare gli interventi per tempo e non lo fa, ma parlo anche di chi non mette in condizioni le persone e gli enti di poterlo fare. Parlo di chi dovrete garantire per tempo uomini, mezzi, apparecchiature, attrezzature, come se fossimo in guerra (o non lo siamo?), di chi dovrebbe pulire i boschi, fare azione di monitoraggio, controllo, prevenzione. Ma parlo anche di chi il territorio lo violenta anche in altro modo: di chi abbandona rifiuti e scarti dietro il primo viottolo di campagna, di chi autorizza piani regolatori e lottizzazioni laddove non dovrebbero sorgere, di chi consente deroghe e condoni per gli abusi che sistematicamente spuntano come funghi laddove non potrebbero. E la lista sarebbe ancora molto lunga.

Noi sardi diventiamo tutti strenui difensori del territorio due volte l’anno: a luglio-agosto quando, come oggi, gli incendi lo cancellano e ad ottobre-novembre quando gli acquazzoni autunnali lo ribaltano devastandolo.

Poi stop. Fine delle trasmissioni. Il territorio riprende ad essere per tanti la vacca da latte, da mungere, da spremere, sempre pronta ad essere generosa ed a portar profitto, fino, ahimè, a farla collassare: eppure è l’unica risorsa che abbiamo, l’unica dal quale traiamo nutrimento e vita, l’unica che può realmente garantirci uno sviluppo futuro degno di questo nome, l’unica sulla quale impostare una seria politica di sviluppo che la smetta di inseguire false chimere di falsi miti esterofili e guardi realmente a ciò che abbiamo, per valorizzarlo al meglio.

Perciò, al prossimo incendio, smettiamo di maledire il vento, quando inaspettatamente gira (perché tanto lo fa) e guardiamo dentro casa nostra.

———————————————

Tutto era previsto

Ripresa da fb.

Di fronte ai fatti drammatici che stanno ancora segnando la Sardegna, il tema è la caccia ai piromani e l’educazione delle comunità al valore dei beni comuni.

Ma è davvero questo il problema centrale?

Al di la delle follie dei singoli o dei gruppi malavitosi, sono le comunità che conoscono meglio di tutti il valore del proprio territorio. L’attività dei comitati lo dimostra con sempre più forza.

Per questo, bisogna ristabilire un patto tra territori e comunità, dando voce e rendendo più operative le forme organizzate della società civile, oltre che dando maggiore capacità di azione alle amministrazioni e alle comunità locali per la cura ordinaria del territorio che, è bene sottolinearlo, non sempre sono messe in condizione di farlo.

—-

Il comitato spontaneo del Montiferru aveva previsto tutto. Lettera del 7 Giugno inascoltata fonte (http://www.ornews.it/).

25 Luglio 2021

Un appello accorato al Sindaco di Cuglieri, all’Assessorato regionale per la difesa dell’ambiente, ai comandanti dei vigili del fuoco e della Forestale del distaccamento di Cuglieri. Il comitato spontaneo del Montiferru chiedeva misure urgenti per mettere in sicurezza le centinaia di ettari di bosco, diventato “un deposito di combustibile”. Così definivano quei boschi, andati interamente bruciati tra ieri e stamattina. Chiedevano nuove fasce tagliafuoco, pulizia delle strade serrate, tagli controllati. Ecco la lettera fonte http://www.ornews.it/:

——————————————-

![]() Riceviamo e volentieri diffondiamo.

Riceviamo e volentieri diffondiamo.

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Diocesi Alghero-Bosa

Redazione Dialogo e Sito Web diocesano

Spett.li Redazioni e gent.mi Colleghi,

in allegato un comunicato stampa relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà diocesano denominato “Emergenza incendio Montiferru” per aiutare le popolazioni in difficoltà.

Si chiede di rendere pubblica la notizia così da garantire l’accessibilità al sistema di donazioni ed alimentare la necessaria generosità.

Cordiali saluti e grazie per la preziosa collaborazione

Giuseppe Manunta

_________________________________

Emergenza incendi Montiferru

Fondo di solidarietà attivato dalla Diocesi

Migliaia di sfollati e oltre ventimila ettari di territorio sono andati perduti nell’incendio che ha devastato il Montiferru, colpendo gravemente le comunità di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Sennariolo e Scano di Montiferro. Tante le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per mettersi in salvo dall’avanzare delle fiamme che, in alcuni casi, hanno completamente distrutto i sacrifici di tutta una vita. Stessa situazione per le aziende agricole e per gli allevamenti di bestiame, inceneriti dal fuoco.

Da subito si è messa in moto la macchina degli aiuti volontari che ha contribuito, nell’emergenza, ad offrire sicurezza soprattutto alle persone che si trovavano in situazione di estrema necessità.

L’intera Diocesi di Alghero-Bosa, addolorata per quanto accaduto, intende offrire un mezzo per poter aiutare quanti in questo momento stanno soffrendo, predisponendo un apposito “Fondo” per raccogliere le offerte da destinare alla causa.

Il fondo, denominato “Emergenza Incendio Montiferru”, partirà con un contributo di € 50.000 della Diocesi, predisposto dal Vescovo Mauro Maria Morfino.

Le coordinate bancarie per devolvere le proprie donazioni sono le seguenti:

IBAN IT 57 D 01015 84890 000070770491

———————-

_________________________________

Dr. Giuseppe Manunta

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Diocesi Alghero-Bosa

Redazione Dialogo e Sito Web diocesano

Via Principe Umberto nr. 7

07041 – Alghero

Tel. 079.9731863 | Fax 079.9731862 | Cell. 3486108226

—————————————-——————

Ottimismo della volontà (dei sardi).

Nicolò Migheli

su fb. . Giustamente anche su CagliariPad!

Mi è capitato di leggere articoli e post che nell’occasione di questo gigantesco incendio sottolineavano lo scarso senso civico dei sardi, di tutti i sardi. Non mi sottraggo neanch’io, in altre occasioni l’ho fatto, ho messo il dito sulle piaghe nazionali. Mi sono chiesto se tutto questo oggi ha un senso. Quarant’anni di professione sociologica svolta in gran parte in Sardegna, mi hanno duramente insegnato che questo insistere alla fine non serva a nulla. Serve a capire sì, ma non cambia gli atteggiamenti di certe persone. Scritti utili ad alimentare il pessimismo degli autori e quello delle comunità racchiuso nell’espressione: “siamo fatti così”, prigionieri e incapaci di mutamento. Vi racconto l’altro lato della medaglia. San Leonardo, alcuni allevatori invece di aspettare gli “stipendiati” dell’antincendio con i loro trattori realizzano una imponente fascia frangi fuoco. Il critico direbbe: “l’hanno fatto per salvare i loro beni”, quindi lo stereotipo del sardo che pensa ai fatti propri viene confermato. Però quella fascia ha salvato il bosco e la frazione di San Leonardo tra cui una pregevole chiesa romanica.

Pabarile di Frumigas, ai confini tra i comunali di Seneghe e Santu Lussurgiu, 100 -avete letto bene- volontari provenienti da Santu Lussurgiu e Seneghe, mi dicono anche da Milis e Narbolia, caricano i loro Pick Up di botti piene d’acqua, si recano sul limitare dell’incendio e, favoriti dal vento, impediscono che questo raggiunga il bosco comunitario di Seneghe. Quindi smettiamola di farci del male, abbiamo le risorse umane per poter reagire. Crediamoci.

—————————————

![]() Riceviamo e volentieri diffondiamo

Riceviamo e volentieri diffondiamo

Clima

CONTROCANTO

La falsa lotta per il clima di politici, finanzieri e grandi industriali

![]()

20-07-2021 – di: Guido Viale su Volerelaluna*

Greta Thumberg è tornata a dare il meglio di sé al vertice austriaco sul mondo promosso da Arnold Schwarzenegger, con Frau Merkel, Antonio Guterres ed altri. Rivolgendosi ancora una volta a tutti i potenti del mondo, ma per farsi ascoltare da tutti coloro che potenti non sono, ha spiattellato che nei sei anni che ci separano dal vertice di Parigi, politici, finanzieri e grandi industriali (la crème di Davos) ci hanno riempiti di parole, ma non hanno fatto niente per avvicinarci agli obiettivi di decarbonizzazione fissati. Anzi, hanno fatto, stanno facendo e si apprestano a fare esattamente l’opposto: la loro “lotta per il clima” serve solo a mascherare e giustificare la continuazione di una politica fondata sui fossili, cercando nuove occasioni di business.

Questa accusa coglie in pieno anche il PNRR italiano, il suo padre, il RRF della Commissione europea, e la sua madre, il programma NextgenerationEU, che altro non sono che armi di distrazione di massa, finalizzate a bloccare l’attenzione – e il confronto, dove c’è – intorno a misure e progetti assolutamente inconsistenti, se non controproducenti, mentre il pianeta va a fuoco. A fuoco: nello stesso giorno in cui si registravano a Vancouver 50 °C, il Parlamento italiano ha votato, alla Camera, il ponte sullo stretto di Messina (da finanziare non con il PNRR, bensì con un fondo, detto “fondone”, che Draghi ha fatto aggiungere, a debito, ai fondi, anch’essi a debito, del PNRR, per «non lasciare indietro nessuno»: in questo caso le lobby del cemento). D’altronde, non è stato forse il Senato italiano, forte delle sue competenze, a votare, anni fa, che il cambiamento climatico non esiste?