Istruzione & Formazione

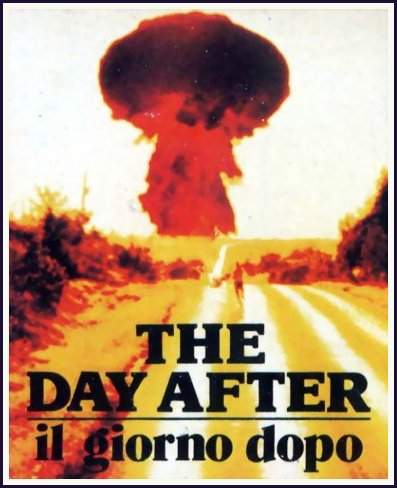

25 febbraio 2019 The day after

La storia siamo noi

—-

La storia siamo noi (F. De Gregori)

—————————————

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

(Eugenio Montale)

–———————————————

Non Chiederci La Parola

di Eugenio Montale

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a se stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

—-

La poesia declamata da Gassman

—————–

Giovedì 28 febbraio 2019, alle 17,30, Studium francescano, via principe Amedeo, 22: Incontro-dibattito di riflessione sugli esiti elettorali del 24 febbraio.

Su fb: https://www.facebook.com/comitatoperilnoreferendum/photos/a.1691514927762878/2267885600125805/?type=3&theater

—————————————-

https://m.youtube.com/watch?v=A6kZjaIxFHk

——————————————

https://www.aladinpensiero.it/?p=7363

———————————–

CoStat. Mercoledì 27 febbraio alle ore 19, presso la sede della CSS in via Roma 72, riunione di valutazione degli esiti elettorali di domenica e predisposizione del ricorso contro il verbale di proclamazione degli eletti in applicazione della legge elettorale sarda.

Scuola di formazione politica CoStat – Proposta&Dibattito.

![]() Sul progetto di Scuola di formazione politica promosso dal CoStat ed esposto da Fernando Codonesu nelle pagine di Democraziaoggi e di AladinpensieroNews, si è cominciato a sviluppare un articolato dibattito, così come richiesto dello stesso Comitato. Poiché il dibattito finora si è svolto in parte nelle pagine fb di alcuni esponenti del CoStat (a volte in forme lapidarie, come lo strumento fb peraltro consente e perfino sollecita) non di accesso universale, riteniamo utile riprenderlo e proporlo nelle pagine della nostra News, auspicando che nel proseguo del tempo si arricchisca di ulteriori apporti, fino ad arrivare all’avvio della concreta attività formativa nei tempi ragionevoli previsti dal CoStat.

Sul progetto di Scuola di formazione politica promosso dal CoStat ed esposto da Fernando Codonesu nelle pagine di Democraziaoggi e di AladinpensieroNews, si è cominciato a sviluppare un articolato dibattito, così come richiesto dello stesso Comitato. Poiché il dibattito finora si è svolto in parte nelle pagine fb di alcuni esponenti del CoStat (a volte in forme lapidarie, come lo strumento fb peraltro consente e perfino sollecita) non di accesso universale, riteniamo utile riprenderlo e proporlo nelle pagine della nostra News, auspicando che nel proseguo del tempo si arricchisca di ulteriori apporti, fino ad arrivare all’avvio della concreta attività formativa nei tempi ragionevoli previsti dal CoStat.

————————————————————————–

Seguono gli interventi nel dibattito su Democraziaoggi e sulle pagine fb di Tonino Dessì e Franco Meloni (aggiornamento al 12 febbraio 2019, ore 13,55)

Dialogo con Gianfranco Sabattini

[il manifesto sardo] Dialogo con Gianfranco Sabattini – Audioregistrazione

6 Febbraio 2019

Foto Renato d’Ascanio Ticca

[red]

L’audio registrazione dell’incontro pubblico di ieri sera denominato “Dialogo con Gianfranco Sabattini”. Una presentazione della recente produzione editoriale del prof. Sabattini: “Europa Perché” (Tema), “La ricerca del benessere” (Tema) e “Lo sviluppo locale della Sardegna” (Cuec). Gianfranco Sabattini è autore di numerosi libri e saggi di economia e politica e già docente di politica economica nella Facoltà di economia dell’Università di Cagliari.

———————————————————————————

- Il servizio fotografico di Renato d’Ascanio Ticca.

Oggi. Dialogo con Gianfranco Sabattini, economista. Realista e insieme “campione dell’impossibile”.

Oggi martedì 5 febbraio 2019 alle ore 17.00 a Cagliari nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, si svolgerà l’incontro pubblico denominato “Dialogo con Gianfranco Sabattini”. Una presentazione della recente produzione editoriale del prof. Gianfranco Sabattini: “Europa Perché” (Tema), “La ricerca del benessere” (Tema) e “Lo sviluppo locale della Sardegna” (Cuec).

Appunti di Franco Meloni.

Gianfranco Sabattini, classe 1935, è professore universitario, formalmente in pensione, in realtà in servizio permanente ed effettivo. Perciò non chiamatelo “ex professore” perché a lui non si addice. Per lui è appropriato il richiamo biblico del “Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech”, nel senso di “professor in æternum” secondo non so quale Ordine. Laicamente potremo anche dire che Gianfranco Sabattini fa parte di una virtuale a virtuosa “riserva democratica della Repubblica”, formata da quelle persone che sono sempre disponibili a dare il proprio contributo intellettuale per il bene comune, al “servizio esclusivo della Nazione” nel prolungamento dell’impiego pubblico, che con la pensione passa da prestazione contrattuale a prestazione volontaria e gratuita. Di questo impegno e di questa dedizione che si prolungherà fino a quando vorrà e potrà, il più a lungo possibile, gli siamo tutti grati.

————-

Negli appunti che seguono non ho alcuna pretesa di rappresentare la complessità e il valore delle opere editoriali del professore. Mi dispiace non dare adeguatamente conto della sua ricerca anche per le tematiche di forte investimento innovativo, quali 1) la riforma del welfare soprattutto con l’adozione del vero “reddito di cittadinanza“, che chiama anche “dividendo sociale” o “reddito di base”; 2) i beni comuni, con una ridefinizione dei concetti di proprietà pubblica e privata, in relazione al perseguimento del bene comune… Mi limito a richiamare, anche per semplice elencazione, alcuni “spunti” tratti dalla lettura di suoi molti scritti, libri, saggi, articoli (di questi ultimi, molti pubblicati nelle News online Aladinpensiero, Democraziaoggi e il manifesto sardo, con le quali collabora da alcuni anni “in pianta stabile”), in particolare del volume “Lo sviluppo locale della Sardegna” (Cuec Editrice), che sarà occasione e pretesto della mia interlocuzione con il professore nell’ambito dell’incontro odierno.

Parto proprio dalla considerazione finale dell’introduzione a detto libro fatta dal professor Pietro Maurandi, nella quale viene riconosciuto un grande merito a Gianfranco Sabattini: quello di far prevalere, gramscianamente, l’ottimismo della volontà sul pessimismo della ragione in relazione all’attuale situazione della Sardegna. Tanto da convincere lo stesso Maurandi e, speriamo, molti altri. Ma, a quali condizioni la Sardegna può uscire dal permanente stato di crisi che l’attanaglia per avviare un processo di sviluppo? Proprio a quelle formulate da Sabattini, che più avanti in estrema sintesi riassumo.

Scrive Pietro Maurandi:

“(…) la mobilitazione di forze endogene è in effetti l’unica possibilità che si offre alla Sardegna. Sabattini sostiene che la chiave di volta, il punto di partenza è la riforma federalista dello Stato, con tutto ciò che consegue, anche nelle articolazioni interne della Regione. Io sono d’accordo, ma sono pessimista per due ragioni:

1. La riforma federalista dello Stato non ci sarà (…)

2. La classe dirigente sarda, segnatamente la classe politica, non ha mostrato di essere all’altezza, né per volontà di porre il problema, né per capacità di affrontarlo (…).

Di fronte [alla situazione della classe politica regionale] diventa impossibile non essere pessimista; devo dire però che, nel libro curato da Sabattini, quando vengono analizzate le condizioni per realizzare la mobilitazione delle forze endogene, si manifesta un ottimismo implicito, che nasce, non da un atteggiamento di maniera o fideistico, ma da un lavoro di analisi e di indagine approfondita nei suoi diversi aspetti. Questo mi fa pensare e sperare che il mio pessimismo sia ingiustificato. Ben venga allora questo libro, con l’ampiezza del quadro presentato e con la vastità delle prospettive adottate, a guidarci attraverso un’analisi critica dei limiti delle politiche meridionalistiche, e di quelle attuate per la Sardegna, e a prospettarci, con la cultura e gli strumenti propri dello sviluppo locale, possibili via d’uscita dalle attuali condizioni”.

Ecco allora, almeno per titoli, le quattro condizioni formulate da Sabattini:

I) Evitare la “sindrome del fallimento” o il “complesso del fallimento” [in questo passaggio, anche se Sabattini non dovesse ammetterlo, trovo un’assonanza con l’esortazione di Papa Francesco ai giovani: “Non lasciatevi rubare la Speranza!”].

II) Avviare e praticare un processo di profonda trasformazione della struttura organizzativa del contesto regionale, che abbia come esito finale 1) il momento identitario (costituente), 2) la riscrittura del piano di sviluppo sociale ed economico, 3) la riscrittura dello Statuto.

III) Realizzare una piena ed estesa società civile regionale integrata

IV) Creare strutture di governo regionali capaci di assumere un obiettivo di medio-lungo periodo. Ciò varrà ad aumentare la fiducia dei cittadini regionali…

—–

Alcuni spunti di correlate questioni

. Come uscire dall’attuale stato di confusione istituzionale, per un “ritorno al territorio”?

. Come procedere a un adeguato riordino delle autonomie locali sulla base dei concetti che seguono?

– sussidiarietà e solidarietà;

– bio-area;

– spessore istituzionale;

– governance dal basso dello sviluppo di ogni singola area;

– città diramata.

Su tutte queste questioni Gianfranco Sabattini fa ragionamenti e proposte di grande spessore culturale. Si tratta di Utopia o di “impresa possibile” portata avanti da un “campione dell’impossibile”? Ce ne faremo un’idea più precisa nell’incontro di questo pomeriggio, a cui siete tutti invitati caldamente a partecipare.

————————————————-

Gianfranco SABATTINI

Gianfranco SABATTINI

Comacchio, 01/06/1935

Gianfranco Sabattini è stato titolare della cattedra di Politica economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cagliari. È autore di numerose pubblicazioni su temi di carattere generale e sui problemi della crescita e dello sviluppo del Mezzogiorno e della Sardegna.

Tra quelle di carattere generale: Saggi di politica economica (FrancoAngeli, 1987); Il ruolo della “mano visibile” dello Stato (FrancoAngeli, 1999); Globalizzazione e governo delle relazioni tra i popoli (FrancoAngeli, 2003); Riforma del welfare State e problema distributivo nell’economia di mercato (FrancoAngeli, 2007); Welfare State. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma (FrancoAngeli, 2009); Elogio della sostenibilità dello sviluppo. Critica della teoria della decrescita di Serge Latouche (Tema, 2016); La ricerca del benessere. Riflessioni sulle prospettive dell’economia globale e locale (Tema, 2018). Tra le pubblicazioni sui problemi della crescita e dello sviluppo del Mezzogiorno: Le regioni, lo Stato e la nazione (Mondoperaio, 2010, n. 2); Il Mezzogiorno nella storia d’Italia (Il Risparmio, 2010, n. 2); I limiti delle politiche meridionalistiche. Il caso Sardegna (Tema, 2015). Tra le pubblicazioni sui problemi della crescita e dello sviluppo della Sardegna: Quale autonomia istituzionale per rimuovere la dipendenza politica ed economica della Sardegna? (FrancoAngeli, 2006); Sardegna anno zero. Quale futuro istituzionale ed economico? (Economia e Società Regionale, 2005, n. 1); Capitale, sociale, crescita e sviluppo della Sardegna (FrancoAngeli, 2006).

Nel 2017 ha curato, per conto dell’Istituto Gramsci della Sardegna, il volume collettaneo Le città e i territori (Tema, 2017); nel 2018-2019 ha curato, per conto dello stesso Istituto e con il contributo della Fondazione di Sardegna, i volumi collettanei La città metropolitana di Cagliari (Aipsa Edizioni, 2018), Lo sviluppo locale della Sardegna (Cuec, 2018), “Europa Perché” (Tema, 2019), “La ricerca del benessere” (Tema, 2019).

Appuntamenti letterari di impegno sociale

E’ online il manifesto sardo duecentosettantadue

Il numero 272

Il numero 272

Il sommario

Alghero, Calabona: la speculazione edilizia sul mare (Stefano Deliperi), Ospedali disumanizzati. Un codice conta più della persona (Ottavio Olita), Turchia e dintorni. Il movimento Gülen (Emanuela Locci), Vassilissa e la lotta contro il patriarcato (Gianfranca Fois), Le mire egemoniche di Israele (Gianfranco Sabattini), Lo scontro Italia-Ue in un vicolo cieco (Alfonso Gianni), Per la cittadinanza sarda onoraria, ovvero per lo Ius Voluntatis (Cristiano Sabino), Storie in Trasformazione: Come cambia la scuola? (red), Nuovo delitto di Stato in territorio Mapuche (red), Amnesty International: “Codici identificativi subito” (red), Scorie nucleari. Nessun sollievo per i sardi (Claudia Zuncheddu), Le scuole sicure sono quelle che non crollano (red), La Regione pachiderma (Massimo Dadea), Iglesias annulli l’autorizzazione alla RWM. Con le bombe e la guerra, tutto è perduto (Arnaldo Scarpa e Cinzia Guaita), La propaganda di estrema destra alla conquista dell’Europa (Nina Horaczek, traduzione di Claudia Tatasciore).

Un grande sardo. Ricordando Mario Melis a 15 anni dalla sua morte

Per ricordare Mario Melis a quindici anni dalla sua morte, ripubblichiamo un editoriale di Aladinews dell’8 maggio 2016, che crediamo dia conto, seppur in modo semplice, della statura del grande uomo politico sardo.

——————————————————————————————–

Quale classe dirigente per la Sardegna che vorremo

——————————————————————————————–

![]() di Aladin

di Aladin

«Malgrado la cattiva amministrazione, l’insufficienza della popolazione e tutti gli intralci che ostacolano l’agricoltura, il commercio e l’industria, la Sardegna abbonda di tutto ciò che è necessario per il nutrimento e la sussistenza dei suoi abitanti. Se la Sardegna in uno stato di languore, senza governo, senza industria, dopo diversi secoli di disastri, possiede così grandi risorse, bisogna concludere che ben amministrata sarebbe uno degli stati più ricchi d’Europa, e che gli antichi non hanno avuto torto a rappresentarcela come un paese celebre per la sua grandezza, per la sua popolazione e per l’abbondanza della sua produzione.»

«Malgrado la cattiva amministrazione, l’insufficienza della popolazione e tutti gli intralci che ostacolano l’agricoltura, il commercio e l’industria, la Sardegna abbonda di tutto ciò che è necessario per il nutrimento e la sussistenza dei suoi abitanti. Se la Sardegna in uno stato di languore, senza governo, senza industria, dopo diversi secoli di disastri, possiede così grandi risorse, bisogna concludere che ben amministrata sarebbe uno degli stati più ricchi d’Europa, e che gli antichi non hanno avuto torto a rappresentarcela come un paese celebre per la sua grandezza, per la sua popolazione e per l’abbondanza della sua produzione.»

In un recente convegno sulle tematiche dello sviluppo della Sardegna, un relatore, al termine del suo intervento, ha proiettato una slide con la frase sopra riportata, chiedendo al pubblico (oltre duecento persone, età media intorno ai 40/50 anni, appartenente al modo delle professioni e dell’economia urbana) chi ne fosse l’autore, svelandone solo la qualificazione: “Si tratta di un personaggio politico”. Silenzio dei presenti, rotto solo da una voce: “Mario Melis?”. No, risponde il relatore. Ulteriore silenzio. Poi un’altra voce, forse della sola persona tra i presenti in grado di rispondere con esattezza: “Giovanni Maria Angioy”. Ebbene sì, proprio lui, il patriota sardo vissuto tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, (morto esule e in miseria a Parigi, precisamente il 22 febbraio 1808), nella fase della sua vita in cui inutilmente chiese alla Francia di occupare militarmente la Sardegna, che, secondo i suoi auspici, avrebbe dovuto godere dell’indipendenza, sia pur sotto il protettorato francese (1).

E’ significativo che l’unico uomo politico contemporaneo individuato come possibile autore di una così bella frase, decisamente critica nei confronti della classe dirigente dell’Isola (e quindi autocritica) e tuttavia colma di sviluppi positivi nella misura in cui si potesse superare tale pesante criticità, sia stato Mario Melis,, leader politico sardista di lungo corso, il quale fu anche presidente della Regione a capo di una compagine di centro-sinistra nel 1982 e di nuovo dal 1984 al 1989. Evidentemente la sua figura di statista resiste positivamente nel ricordo di molti sardi. E questo è bene perché Mario Melis tuttora rappresenta un buon esempio per le caratteristiche che deve possedere un personaggio politico nei posti guida della nostra Regione: onestà, competenza (più politica che tecnica), senso delle Istituzioni, passione e impegno per i diritti del popolo sardo. Caratteristiche che deve possedere non solo il vertice politico, ma ciascuno dei rappresentanti del popolo nelle Istituzioni. Aggiungerei che tali caratteristiche dovrebbero essere comuni a tutti gli esponenti della classe dirigente nella sua accezione più ampia, che insieme con la classe politica comprende quella del mondo del lavoro e dell’impresa, così come della società civile e religiosa.

E’ significativo che l’unico uomo politico contemporaneo individuato come possibile autore di una così bella frase, decisamente critica nei confronti della classe dirigente dell’Isola (e quindi autocritica) e tuttavia colma di sviluppi positivi nella misura in cui si potesse superare tale pesante criticità, sia stato Mario Melis,, leader politico sardista di lungo corso, il quale fu anche presidente della Regione a capo di una compagine di centro-sinistra nel 1982 e di nuovo dal 1984 al 1989. Evidentemente la sua figura di statista resiste positivamente nel ricordo di molti sardi. E questo è bene perché Mario Melis tuttora rappresenta un buon esempio per le caratteristiche che deve possedere un personaggio politico nei posti guida della nostra Regione: onestà, competenza (più politica che tecnica), senso delle Istituzioni, passione e impegno per i diritti del popolo sardo. Caratteristiche che deve possedere non solo il vertice politico, ma ciascuno dei rappresentanti del popolo nelle Istituzioni. Aggiungerei che tali caratteristiche dovrebbero essere comuni a tutti gli esponenti della classe dirigente nella sua accezione più ampia, che insieme con la classe politica comprende quella del mondo del lavoro e dell’impresa, così come della società civile e religiosa.

Oggi al riguardo non siamo messi proprio bene. Dobbiamo provvedere. Come? Procedendo al rinnovo dell’attuale classe dirigente in tutti i settori della vita sociale, dando spazio appunto all’onestà, alla capacità tecnica e politica, al senso delle organizzazioni che si rappresentano, alla passione e all’impegno rispetto alle missioni da compiere.

Compito arduo ma imprescindibile. [segue]

Bernice King ai giovani “La non violenza è una nuova definizione di grandezza”

Bernice A. King, Pastore battista e figlia di Martin Luther King, USA

Bernice A. King, Pastore battista e figlia di Martin Luther King, USA

————————-

La figlia di Martin Luther King ha parlato a centinaia di giovani venuti per “Ponti di pace”, l’incontro internazionale promosso da Sant’Egidio.

Condividiamo il suo intervento, ringraziando per questa opportunità la Comunità di Sant’Egidio.

[segue]

Documentazione

Da Giuliano Angotzi

Da Giuliano Angotzi

Vi segnalo la pagina web FAO http://www.fao.org/migration/en/ dedicata ai rapporti tra migrazione da una parte e agricoltura e sviluppo rurale dall’altra. Inoltre, un rapporto dedicato a migrazione, agricoltura e cambiamento climatico http://www.fao.org/3/I8297EN/i8297en.pdf e un altro, più corposo, dedicato ai rapporti tra migrazione, agricoltura e sicurezza alimentare http://www.fao.org/3/CA0922EN/CA0922EN.pdf.

Materiali dell’Incontro “Lavorare meno Lavorare meglio Lavorare tutti”. Intervento di Silvano Tagliagambe.

![]() Con il contributo di Silvano Tagliagambe proseguiamo nella pubblicazione degli interventi all’Incontro-dibattito sul Lavoro, che si è tenuto venerdì scorso, con la partecipazione del sociologo del lavoro Domenico De Masi. Abbiamo chiesto a ciascun relatore di inviarci il proprio contributo per iscritto, anche con eventuale rielaborazione rispetto a quello effettivamente svolto, pur rispettando contenuti e sintesi. Procederemo a pubblicare le relazioni nell’ordine in cui ci perverranno. Questa occasione potrà essere colta anche da quanti non abbiano avuto spazio nel convegno e vogliano intervenire nelle pagine della nostra News, che volentieri mettiamo a disposizione.

Con il contributo di Silvano Tagliagambe proseguiamo nella pubblicazione degli interventi all’Incontro-dibattito sul Lavoro, che si è tenuto venerdì scorso, con la partecipazione del sociologo del lavoro Domenico De Masi. Abbiamo chiesto a ciascun relatore di inviarci il proprio contributo per iscritto, anche con eventuale rielaborazione rispetto a quello effettivamente svolto, pur rispettando contenuti e sintesi. Procederemo a pubblicare le relazioni nell’ordine in cui ci perverranno. Questa occasione potrà essere colta anche da quanti non abbiano avuto spazio nel convegno e vogliano intervenire nelle pagine della nostra News, che volentieri mettiamo a disposizione.

——

Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti

di Silvano Tagliagambe

Il 5 ottobre è stato presentato il volume Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti, curato da Fernando Codonesu, a un anno esatto dal Convegno tenutosi a Cagliari, di cui contiene gli Atti.

La discussione, avviata da un corposo intervento di Domenico De Masi, ha affrontato sotto traccia, grazie soprattutto alle stimolanti riflessioni di Antonio Dessì, il tema del destino del lavoro dell’uomo nell’era della crescente (e inarrestabile) digitalizzazione e globalizzazione. Le ragioni delle inquietudini suscitate da questo quadro generale sono ben note: sulla base di una ricognizione analitica, settore per settore, C.B. Frey e M.A. Osborne nel loro documentato articolo “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?”, comparso l’anno scorso nel numero 114 della rivista Technological Forecasting and Social Change (pp. 254-280) stimano che circa il 47% dei compiti lavorativi in essere siano automatizzabili nel corso dei prossimi dieci o venti anni.

L’Indagine MGI-McKinsey Global Institute, del gennaio dello scorso anno, valuta il tempo-lavoro che le macchine intelligenti si prevede possano sostituire nell’economia degli Stati Uniti in condizioni di fattibilità tecnica “a tecnologie esistenti”. Il tasso medio di sostituzione del tempo-lavoro viene previsto, per l’intera economia, con un valore piuttosto elevato (49%). Ma, soprattutto, emergono forti differenze tra i diversi settori: la sostituzione prevista arriva fino all’81% del tempo lavoro nelle lavorazioni materiali codificate (in pratica nei lavori di fabbrica che si svolgono in modo programmato e in condizioni prevedibili), tra il 60 e il 70% nel campo dell’elaborazione e raccolta dati (una gran parte dei lavori di ufficio regolati da procedure burocratiche e amministrative). Una quota assai minore di sostituzione (26%) si ha invece per il lavoro di fabbrica poco programmato o che si svolge in condizioni poco prevedibili, e una quota ancora minore (intorno al 20%) per i lavori di relazione, creativi o dal forte contenuto decisionale. Minima (9%) è la sostituzione prevista per le attività di gestione delle persone.

In ogni caso il dato che emerge è che il lavoro delle macchine tende a sostituire sempre più il lavoro dell’uomo, con effetti ormai visibili a occhio nudo sulla possibilità di trovare un’occupazione, stabile o occasionale che sia, soprattutto (ma non solo) da parte dei giovani.

Le prospettive che emergono da questa situazione sono diverse a seconda delle lenti con le quali le si valuta. Gli ottimisti ritengono che le innovazioni digital driven, quelle che nascono dal saper cogliere in pieno le potenzialità della rivoluzione digitale in essere, in termini di riduzione dei costi e di aumento delle prestazioni direttamente connesse alla tecnologia applicata, non potranno subentrare in toto alle innovazioni human driven, frutto di proposte e azioni derivanti dalla creatività e dall’intraprendenza umana, che genera valore immaginando nuovi usi (innovazioni d’uso), proponendo esperienze coinvolgenti o realizzando significativi processi di creazione di nuovo significato. A loro giudizio le esperienze riguardanti le relazioni, i legami, le emozioni, la bellezza, il gusto, la contemplazione, il desiderio, l’autenticità, la genuinità, la salubrità, la tradizione, il sogno, la libertà, la fiducia la ricerca della felicità sono di pertinenza esclusiva della creatività umano e disegnano un ampio territorio di produzione di beni materiali e immateriali in cui la macchina non potrà mai sostituirsi all’uomo.

Per questi apologeti della rivoluzione digitale, pertanto, il futuro, prossimo e remoto ci proporrà soluzioni di crescente interazione e collaborazione tra l’innovazione human driven, la quale crea soluzioni di valore unitario più elevato, incorporando nei prodotti e nei servizi elementi intangibili quali design, unicità, emozione ecc., e la tecnologia digital driven, che svolge il suo ruolo di “moltiplicatore”, perché consente la circolazione e il confronto delle buone idee e delle informazioni utili ad alimentare i processi di creazione del nuovo e di sperimentazione del possibile, utilizzando le conoscenze di un vasto circuito sociale ed economico, messo in rete dalla comunicazione digitale. In questa funzione, il digitale rende conveniente la scelta della open innovation, rivolta ad utilizzare al massimo le conoscenze in possesso di altri, riducendo i costi e aumentando il valore della creazione e sperimentazione dei nuovi prodotti e dei nuovi processi. Da questa interazione scaturiranno una fusione di “menti” e “strumenti” e l’incremento di interconnessioni tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale destinato non solo a retroagire – tramite un ciclo virtuoso di auto-rinforzo – sulla creazione stessa del valore, ma anche e soprattutto a fungere da amplificatore delle stesse capacità umane, con conseguente aumento (e non decremento) dei processi di innovazione human driven.

Se le cose stessero effettivamente così ciò che si può ragionevolmente ipotizzare è il crescente spostamento del lavoro umano dai mestieri puramente esecutivi, che abbiamo in gran numero ereditato dalla stagione della meccanizzazione rigida, durante la prima modernità, a forme di occupazione sempre più creative, che saranno protagoniste del futuro nel mondo del lavoro e richiederanno nuove forme di apprendimento, che consentano alle persone di usare in modo creativo i linguaggi formali della scienza e delle macchine per generare valore nel mondo reale e siano ancorate ad una visione convinta e condivisa del porto di arrivo verso il quale indirizzare la navigazione. Infatti, come osserva Enzo Rullani nel suo contributo introduttivo a un libro che considero di fondamentale importanza per comprendere i processi in corso e quelli a venire, curato in collaborazione con Alberto F. De Toni (Uomini 4.0: Ritorno al futuro. Creare valore esplorando la complessità), pubblicato quest’anno da Franco Angeli, nel mare della complessità e dell’innovazione, contrariamente a quello che a volte si crede, non si può navigare a vista. Se manca la mappa, per tracciare la rotta serve almeno avere un porto di arrivo ideale, una meta che consenta di distinguere, in ogni momento del presente, i venti favorevoli da quelli contrari, in modo da alzare le vele quando le contingenze ci mettono di fronte ai primi, e da fermarsi e resistere quando, invece, arrivano i secondi. Andando così avanti, passo per passo, e con tutti gli adattamenti tattici del caso, lungo un percorso dotato di senso, che punta verso il porto prescelto. Lo scriveva già Seneca: “Non c’è mai vento a favore per il marinaio che non sa qual è il suo porto”.

De Masi invece, sia nel Convegno dell’anno scorso, rispondendo alle acute domande di Fernando Codonesu, sia nella presentazione degli Atti di quest’anno, è molto meno ottimista riguardo a questa possibile coesistenza di innovazione human driven e digital driven. A suo modo di vedere quest’ultima finirà col subentrare totalmente alla prima, per cui l’umanità è fatalmente destinata ad avviarsi verso una condizione di non-lavoro, che secondo lui va però vista non come una minaccia, bensì come una opportunità che lascia all’uomo uno spazio crescente, da impiegare sia per attività di formazione (che, specialmente in Italia, hanno bisogno di essere accresciute e qualificate), sia per sviluppare condizioni di vita e di cultura sociale che riservino uno spazio sempre maggiore all’«ozio creativo». Come del resto avveniva, a suo giudizio, nella Grecia antica, che ci ha lasciato un patrimonio di cultura sul quale l’umanità sta tuttora prosperando. Un concetto, questo, su cui De Masi insiste da tempo, prefigurando una liberazione (positiva) dallo stato di necessità a cui l’uomo lavoratore è sempre stato vincolato nella storia passata, che va ovviamente accompagnato da misure di equa distribuzione della ricchezza prodotta dall’automazione digitale, nel presente e soprattutto in prospettiva, usando in modo appropriato il surplus che ne deriva.

Ne scaturiscono due opposte valutazioni del lavoro, che per De Masi è un fardello dal quale possiamo liberarci senza troppi rimpianti, anzi con prospettive sicuramente allettanti per il futuro dell’umanità, che ci ricollegano ai momenti più felici della sua storia, come quello dell’antica Grecia appunto, mentre per i fautori della valorizzazione dell’innovazione human driven si tratta di un processo che, a patto di sapersi trasformare in modo da fornire una gestione efficace della maggiore complessità e di trarne positivamente le enormi potenzialità, non va considerato un semplice fattore di costo, da ridurre al minimo, ma diventa al contrario una risorsa trainante, che accresce non solo la quantità, ma soprattutto la qualità delle prestazioni richieste, innalzando il livello dell’intelligenza umana, individuale e collettiva. Il lavoro come valore, quindi, che nel futuro, prossimo e remoto, se ben indirizzato potrà rendere le persone sempre più capaci non solo di rispondere in modo flessibile alle domande e alle sfide che si presentano loro di volta in volta, ma anche di immaginare e identificare nuove soluzioni, di elaborare progetti innovativi, di alimentare significati e relazioni coinvolgenti, di organizzare esperienze emotivamente ricche, di creare identità partecipate e comunità di senso corrispondenti. Il lavoro, dunque, come strumento per creare valore, esplorando livelli di complessità (varietà, variabilità, interdipendenza, indeterminazione) sempre maggiori.

Ciascuno è libero, ovviamente, di optare per l’una o l’altra soluzione. Ci sono però una constatazione e una domanda, quella che appunto affiorava dal citato intervento di Antonio Dessì, che è impossibile evitare di porsi. Un futuro come quello prospettato da De Masi presuppone una rivoluzione che non è solo economica e sociologica, ma antropologica. La domanda che ne consegue è la seguente: l’uomo è predisposto per una vita puramente contemplativa, fatta di ozio creativo e null’altro? Che nel passato si sia effettivamente data una condizione di questo genere è opinabile (l’interpretazione della vita dell’antica Atene, interamente concentrata nell’agorà, il luogo delle adunanze, il centro politico, religioso, amministrativo e commerciale della città, in cui tutti gli uomini liberi si ritrovavano per prendere decisioni politiche importanti e concludere affari, e totalmente assorbita da essa, è suggestiva ma controversa e messa fortemente in discussione). Il problema però è un altro: le neuroscienze ci stanno dicendo, in maniera difficilmente contestabile, che il motore principale del nostro cervello, ciò che è alla base del suo mirabile funzionamento, non è costituito dalla percezione, come si credeva fino a poco tempo fa, né dal semplice movimento, ma dall’azione, caratterizzata dalla presenza di un progetto e di uno scopo. I processi cerebrali non appaiono, pertanto, semplici artefici di sensazioni e controllori di movimenti: alla base della loro organizzazione funzionale c’è la nozione teleologica di scopo.

Questi risultati hanno condotto a una riformulazione della risposta alla domanda: «a cosa serve il sistema motorio?» Per molti anni la risposta è stata: per produrre movimenti. Oggi sappiamo che questa risposta è errata, o quantomeno parziale. Il sistema motorio non produce solo movimenti ma atti motori e azioni, cioè movimenti dotati di uno scopo, come afferrare un oggetto, o sequenze di movimenti atte a conseguire uno scopo più distale, come afferrare un bicchiere e portarlo alla bocca per bere. Un movimento è una semplice dislocazione di parti corporee, come flettere o estendere le dita di una mano. Un atto motorio consiste invece nell’utilizzare quegli stessi movimenti per conseguire uno scopo motorio, per esempio afferrare un oggetto, manipolarlo, romperlo, posizionarlo, tenerlo ecc.

L’uomo, dunque, sembra fatto per progettare e agire. Quale sarà allora il suo destino se lo si costringe esclusivamente a contemplare e a oziare? Non c’è il rischio che l’ozio prolungato e forzato, anziché sfociare in opere creative e formative edificanti, conduca ad agitazioni insensate, che proprio perché non più progettate e indirizzate verso uno scopo, non più controllate razionalmente e frutto invece della prevalenza del puro istinto e delle passioni, rischiano di avere conseguenze opposte rispetto a quelle desiderabili che ci vengono prospettate? Questo sì è già successo e continua purtroppo a succedere nella storia dell’umanità. E non è davvero desiderabile.

—————————-

Materiali dell’Incontro “Lavorare meno Lavorare meglio Lavorare tutti”. Intervento di Gabriella Lanero.

![]() Con il contributo di Gabriella Lanero proseguiamo nella pubblicazione degli interventi all’Incontro-dibattito sul Lavoro, che si è tenuto venerdì scorso, con la partecipazione del sociologo del lavoro Domenico De Masi. Abbiamo chiesto a ciascun relatore di inviarci il proprio contributo per iscritto, anche con eventuale rielaborazione rispetto a quello effettivamente svolto, pur rispettando contenuti e sintesi. Procederemo a pubblicare le relazioni nell’ordine in cui ci perverranno. Questa occasione potrà essere colta anche da quanti non abbiano avuto spazio nel convegno e vogliano intervenire nelle pagine della nostra News, che volentieri mettiamo a disposizione.

Con il contributo di Gabriella Lanero proseguiamo nella pubblicazione degli interventi all’Incontro-dibattito sul Lavoro, che si è tenuto venerdì scorso, con la partecipazione del sociologo del lavoro Domenico De Masi. Abbiamo chiesto a ciascun relatore di inviarci il proprio contributo per iscritto, anche con eventuale rielaborazione rispetto a quello effettivamente svolto, pur rispettando contenuti e sintesi. Procederemo a pubblicare le relazioni nell’ordine in cui ci perverranno. Questa occasione potrà essere colta anche da quanti non abbiano avuto spazio nel convegno e vogliano intervenire nelle pagine della nostra News, che volentieri mettiamo a disposizione.

LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI, LAVORARE MEGLIO NELLA SCUOLA

La scuola, pietra di volta

di Gabriella Lanero

La Scuola, terzo tema del convegno, ricorrente in più interventi, è definita nell’introduzione di Fernando Codonesu “pietra di volta”.

Alla scuola è stato dedicato un incontro successivo al Convegno “Prima di tutto il lavoro e la scuola”, nel quale, a partire dalla considerazione che la riforma neoliberista della scuola, impostata dalla fine degli anni 90, ha portato alla negazione del modello costituzionale dell’istruzione che emancipa, ci si è interrogati sulla realtà, sui problemi e sulle prospettive in una Sardegna impoverita da emigrazione e disoccupazione giovanile e caratterizzata dal più alto tasso di abbandono scolastico.

Quando si parla di lavoro, di futuro dei giovani, di cittadinanza, di Costituzione, si chiama in causa la scuola, sia per demandarle sempre nuovi compiti, sia per denunciarne l’incapacità di farvi fronte.

I dati sui NEET, giovani non occupati, né in formazione, diplomati e laureati in alcune discipline, ma soprattutto senza un titolo di studio, richiamano l’allineamento delle competenze rispetto alle nuove richieste del mondo del lavoro, l’ orientamento alle scelte, ma si ricollegano soprattutto ai dati sulla dispersione.

I recenti dati OCSE di comparazione dei sistemi scolastici, nel rapporto Education at a glance, pubblicato nel giugno 2018, fanno parlare in Italia di “ascensore sociale bloccato”, perché è evidente quanto i risultati scolastici, i livelli di studio raggiunti e il conseguente inserimento lavorativo siano determinati dalla condizione socioculturale e familiare.

Il rapporto Tuttoscuola, (settembre 2018) sull’istruzione in Italia, curato dall’omonima rivista, è intitolato “La scuola colabrodo”. Il dato del quinquennio 2013-16/2017-18 conferma le differenze socio-economiche e culturali di famiglie e territori: ancora il 25% degli iscritti dal I al V anno della scuola secondaria di II° non ce la fa. La percentuale in Sardegna sale al 33%; negli istituti professionali al 32%.

Ai costi elevati di queste perdite si aggiungono le conseguenze sociali ed economiche.

Investire sulla scuola, è necessario, è opportuno, in che direzione ?

«L’output che va perso a causa di strategie o pratiche scarse nell’istruzione lascia molti Paesi in quello che equivale a uno stato permanente di recessione, che può essere più grave e profonda di quella che ha avuto origine dalla crisi finanziaria», sottolineava Andreas Schleicher, direttore del dipartimento Istruzione dell’Ocse, nel rapporto 2016.

Investire sulla scuola è necessario per non ipotecare la crescita futura, per fronteggiare le trasformazioni economiche e culturali, per rispondere al dettato costituzionale dell’art. 3 e perché lo stato ha il dovere di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

Investire sugli insegnanti, pietra di volta nella scuola

Il 5 ottobre è la giornata internazionale dell’insegnante, proclamata dall’Unesco dal 1993 con l’ obiettivo di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti.

Il tema del 2018 è “Diritto all’educazione significa diritto a un insegnante qualificato.”

Lo studio Ocse sottolinea che gli studenti resilienti (quelli che ce la fanno nonostante i condizionamenti dell’ambiente socio-economico) si trovano più spesso in scuole caratterizzate da un positivo clima relazionale, un solido sostegno da parte dei professori, un forte focus sull’apprendimento.

Il ruolo delle attività extra-curriculari offerte dagli istituti, delle dotazioni tecnologiche (oggetto dei finanziamenti dei PON) è minore di quanto si creda.

Quindi, per dare una vera chance a scuola anche ai ragazzi che partono meno fortunati, per “migliorare la qualità” della scuola, sarebbe opportuno investire sugli insegnanti.

Si parla di definire la formazione iniziale, di formazione continua e obbligatoria, di valorizzazione della funzione docente, di bonus premiale per il merito.

Meno si parla di intervenire sulle retribuzioni e sull’organizzazione del lavoro.

L’organizzazione del lavoro dei docenti

Nonostante le riforme realizzate a partire dagli anni 60, l’organizzazione del lavoro dei docenti nella scuola secondaria rimane ancorata al modello gentiliano dell’orario di cattedra (18 ore settimanali) cui si aggiungono per contratto le riunioni degli organi collegiali (80 ore annuali) e le attività funzionali o aggiuntive per tutti gli aspetti della progettazione didattica e curricolare, dell’inclusione, dell’innovazione (ore non quantificate e talvolta remunerate in modo irrisorio con fondi aggiuntivi). E’ invece su questa prestazione non quantificabile in un orario d’obbligo che si innesta la differenza di “qualità” e il cosiddetto “miglioramento” dell’istituzione scolastica.

Il regime dei tagli, in atto dal 2008 prevede riduzione del personale e maggiori carichi di lavoro

Riduzione orario settimanale scolastico e di alcune discipline, congelamento del tempo pieno e prolungato; aumento del numero di alunni per classe, assegnazione di un maggior numero di classi, saturazione delle cattedre: queste le misure perla spending review, con poco riguardo se un docente dovesse curare l’apprendimento di più di duecento alunni facendo lezione in nove classi per due ore alla settimana.

I tagli hanno comportato blocco delle assunzioni, improvvisa perdita di sbocco lavorativo per molti laureati, aumento del numero dei precari e ricorso ripetuto ai contratti a tempo determinato.

Gli interventi degli ultimi quattro anni non hanno modificato questa situazione. Una sentenza della Corte di Giustizia europea, che comminò una multa per abuso del precariato nella scuola, ha reso obbligatoria l’assunzione dei docenti precari che sono entrati a costituire l’organico dell’autonomia, disponibile per progetti di potenziamento, sostituzione di assenti o di colleghi impegnati in compiti organizzativi e supporto al DS, senza che si trasformasse il modello di organizzazione.

In Sardegna il POR FSE Tutti a Iscol@ interviene contro la dispersione: nelle scuole sono stati costituiti laboratori di competenze digitali, laboratori artistici, laboratori di recupero di italiano e matematica, per i quali è possibile assumere a contratto esperti esterni e docenti. C’è forte risposta quando una scuola fa i bandi, il che dimostra la necessità di occupazione, ma è un reddito limitato e soprattutto non vi è reale ed efficace inserimento di queste “risorse umane” nella struttura e nell’ambiente della scuola.

Lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio nella scuola

Negli anni dal 1985 al 1990 fu realizzata nella scuola elementare una sperimentazione che portò alla legge 148 /1990, “Introduzione dei moduli nella scuola elementare”.

Il rischio di riduzione dei posti di lavoro, per la diminuzione degli alunni e delle classi in seguito al decremento delle nascite, fu fronteggiato allora con un cambiamento del modello organizzativo: in luogo di un docente unico nella classe per tutto l’orario di 24 ore, si inserivano tre docenti su due classi, con aumento del tempo-scuola per gli alunni, possibilità di compresenza in classe e un orario comprensivo di due ore da impegnare in attività di programmazione didattica con i colleghi.

Questo provvedimento faceva seguito all’introduzione del tempo pieno nel 1971, della collegialità e del rinnovamento previsti nei decreti delegati del ’74, dei nuovi programmi per la scuola dell’obbligo adottati nel ‘79 e nell’85. Si andava nel segno di una riforma complessiva della scuola, dopo l’istituzione della scuola media unica, dopo Don Milani, quando ci si rese conto che non bastava attuare l’art. 34 della Costituzione, aprendo l’accesso a tutti e rendendo obbligatoria la scuola per otto anni.

La scuola media ancora basata sul modello trasmissivo e autoritario dell’insegnamento disciplinare, respingente e fortemente selettiva, non si prendeva cura dei più deboli, non dava attuazione all’art. 3 , non rimuoveva gli ostacoli.

La trasformazione organizzativa dei moduli, il pluralismo e la pratica del confronto, della condivisione nelle due ore settimanali hanno consentito un’ importante crescita professionale dei docenti. La collaborazione ha dato vita a una scuola rinnovata, di forte impegno e passione. La scuola elementare ha prodotto notevoli risultati e si differenzia ancora oggi rispetto agli ordini successivi.

L’intento era di sviluppare il modello collaborativo anche nella scuola secondaria media e superiore, ma, a parte le compresenze previste nel tempo prolungato della scuola media e la sperimentazione in alcune scuole superiori, dove erano previste due ore settimanali da impegnare in attività comuni di ricerca metodologico-didattica, negli altri ordini di scuola , il modello dell’orario di lezione frontale non è mai stato superato.

La collegialità è ancora prevista in tutte le leggi, ma è puramente formale, si esplica nelle delibere dei consigli di classe e dei collegi, ma non è sostanziata da una reale condivisione e dalla collaborazione possibile solo se si prevedono momenti di lavoro comune.

Il confronto avviene soprattutto per libera iniziativa di pochi gruppi, in maniera informale privo di sistematicità, negli spazi liberi tra una lezione e l’altra, oppure a distanza nelle chat e nei network.

“L’attuale modello organizzativo scolastico non tiene conto del fondamentale ruolo dell’insegnante e dei grandi vantaggi che una reale cooperazione all’interno della comunità scolastica può apportare al miglioramento della società”.

Questo punto era ben colto nel Programma elettorale del Movimento 5 Stelle.

“Il Movimento 5 Stelle intende lavorare affinché la scuola primaria italiana torni ad essere un’eccellenza nel mondo. Le compresenze di docenti in classe e la programmazione in team andrebbero poi estese anche agli altri gradi scolastici, in modo da ampliare le opportunità formative e applicare modalità didattiche innovative, diverse dalla lezione frontale.

Un’offerta formativa di qualità deve promuovere anche l’interdisciplinarietà̀ e le lezioni in compresenza con più di un docente in classe, potenziando le esperienze nel reale da svolgere fuori la scuola, con progetti annuali e pluriennali di ricerca-azione che mirino a realizzare un miglioramento della realtà circostante. In questo modo, l’apprendimento sarà sempre più cooperativo e sinergico”.

Verso l’implementazione di un modello collaborativo nella scuola secondaria.

Si potrebbe ripensare a una riduzione dell’orario di lezione frontale che lasci alcune ore a disposizione e da impegnare con gruppi di colleghi della stessa disciplina o della classe nella ricerca metodologico-didattica, nella progettazione di attività per l’apprendimento, per lo sviluppo e la valutazione delle competenze. Oltre l’ingresso di docenti più giovani in un organico stabile e realmente funzionale alle esigenze della scuola, più flessibile nell’articolazione del tempo e delle classi, consentirebbe la compresenza per la formazione dei nuovi docenti, la programmazione di interventi condivisi con i docenti di sostegno, così come previsto nella normativa.

Numerosi studi sull’organizzazione scolastica mostrano i vantaggi di questo modello per l’organizzazione e la qualità della scuola. Relazioni positive e sostegno dei colleghi aiutano a prevenire e contrastare il disagio lavorativo; il grado di collaborazione fra gli insegnanti migliora i risultati degli allievi, il clima relazionale positivo risulta più motivante e inclusivo. La comunità di pratiche, la collaborazione fra pari è considerata la formula più produttiva di formazione in servizio: per un docente entrare in un gruppo collaborativo significa diventare competente in termini di esperienza e nelle relazioni con gli altri.

Un lavoro collaborativo e creativo nella scuola del XXI secolo

L’approccio collaborativo nella scuola appare importantissimo se si pensa alla “conoscenza non più come apprendimento individuale fondato su regole e concetti che descrivono il mondo, ma risultato di un processo di costruzione collettivo, sociale”; a un’intelligenza connettiva basata sulle differenze di opinione, sulla connessione di reti di nodi specializzati e di fonti di informazione; allo sviluppo di competenze iperspecialistiche e trasversali per affrontare problemi complessi.

Massimo Lumini, nel suo intervento al convegno parla di “metodi per attrezzare le giovani generazioni a un possibile futuro”, team working e co-working sperimentati nei laboratori digitali del progetto “Tutti a Iscol@” condividendo “idee e soluzioni per imparare a superare conflitti e prevaricazioni e unire le forze per un progetto e un fine comune: predisposizione alla cooperazione e all’imprenditorialità, alla visione del lavoro come espressione di sé, di occasione di spendersi nel mondo, di fare la differenza”.

Si legge nel documento MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” redatto nel 2018 dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento

“Un ambiente di apprendimento centrato sulla discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, al fine di migliorarla, l’empatia, la responsabilità offrono modelli virtuosi di convivenza e di esercizio della prosocialità.

Individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo, fanno parte dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. È evidente che tali competenze non possono essere sviluppate che in un contesto in cui si collabora, si ricerca, si sperimenta, si progetta e si lavora”.

————-

Marcia per la Pace 2018 Perugia-Assisi

Marcia per la pace Perugia-Assisi, “Siamo oltre 100mila, corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il modello Riace”

Su Il fatto quotidiano

In 100 mila alla marcia della pace Perugia-Assisi. Mattarella: “Testimoni di speranza”. Il corteo partito sotto la pioggia. Tanti i messaggi di solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Su La Stampa.

Sardegna. Tutta un’altra storia

La storia ufficiale?

Una storia ideologica. E agiografica.

di Francesco Casula*

La storia ufficiale – quella propinataci dai testi scolastici ma anche dai Media – segnatamente quella del cosiddetto “Risorgimento” e dell’Unità d’Italia, è una storia sostanzialmente “ideologica”. Anzi: teologica.

Mi ricorda quella raccontata da Tito Livio nella sua monumentale opera in 50 volumi, intitolata Ab urbe condita.

Lo storico latino, è persuaso che quella di Roma fosse una storia provvidenziale, una specie di storia sacra, quella di un popolo eletto dagli dei.

Deriva da questa convinzione la più attenta cura a far risaltare tutti gli atti e tutte le circostanze in cui la virtus romana ha rifulso nei suoi protagonisti che assurgono, naturalmente, ad “eroi”.

Tutto ciò è chiaramente adombrato anche nel Proemio, dove si insiste sul carattere tutto speciale del dominio romano, provvidenziale e benefico anche per i popoli soggetti. E dunque questi devono assoggettarsi con buona disposizione al suo dominio.

Roma infatti, che ha come progenitore Marte e come fondatore Romolo, ha come destino quello di: regere imperio populos e di parcere subiectis et debellare superbos. (Perdonare chi si sottomette ma distruggere, sterminare chi resiste).

Mutatis mutandis, la storia “risorgimentale” ci viene raccontata con gli stessi parametri, storici e storiografici liviani: anche l’Unità d’Italia, sia pure in una versione laica, è “sacra”, in quanto un diritto inalienabile della “nazione italiana”, in qualche modo in mente Dei, da sempre.

Ricordo a questo proposito Benigni quando il 17 febbraio del 2011, a San Remo, sul “palco dell’Ariston”, irrompe negli studi televisivi, su un cavallo bianco. Per impartirci, commentando l’Inno “Fratelli d’Italia”, una incredibile lezione di storia ideologica. Facendo risalire la “Nazione Italiana” addirittura a Dante. Una vera e propria falsificazione storica: il poeta fiorentino infatti combatteva le particolarità territoriali e “nazionali” e sosteneva con forza l’impero che lui chiamava “Monarchia universale”.

Ma nella sua esegesi dell’Inno il comico fiorentino si spinge oltre nella falsificazione storica: la “nazione” italiana deriverebbe non solo dagli Scipioni e da Dante ma persino dai combattenti della Lega lombarda, dai Vespri siciliani, da Francesco Ferrucci, morto nel 1530 nella difesa di Firenze; da Balilla, ragazzino che nel 1746 avvia una rivolta a Genova contro gli austriaci.

Sciocchezze sesquipedali. Machines e tontesas.

Ha scritto a questo proposito Alberto Mario Banti grande studioso del Risorgimento su Il Manifesto de 26 febbraio 2011: ”Francamente non lo sapevo. Cioè non sapevo che tutte queste persone, che ritenevo avessero combattuto per tutt’altri motivi, in realtà avessero combattuto già per la costruzione della nazione italiana. Pensavo che questa fosse la versione distorta della storia nazionale offerta dai leader e dagli intellettuali nazionalisti dell’Ottocento. E che un secolo di ricerca storica avesse mostrato l’infondatezza di tale pretesa. E invece, vedi un po’ che si va a scoprire in una sola serata televisiva.

Ma c’è dell’altro. Abbiamo scoperto che tutti questi «italiani» erano buoni, sfruttati e oppressi da stranieri violenti, selvaggi e stupratori, stranieri che di volta in volta erano tedeschi, francesi, austriaci o spagnoli”.

Ma tant’è: la “versione” di Benigni allora commosse il pubblico televisivo italiano e ancora oggi viene circuitata e spacciata come verità storica.

Con relativo contorno di eroi e di protagonisti risorgimentali che, per rimanere in casa nostra, campeggiano ancora nelle Vie e Piazze sarde. Ignominiosamente. Perché si tratta di quelli stessi personaggi che hanno sfruttato e represso in modo brutale i Sardi.

Ad iniziare dai tiranni sabaudi, da Carlo Felice, per esempio, che da vicerè come da re fu crudele, feroce e sanguinario, famelico, e ottuso. Più ottuso e reazionario d’ogni altro principe, oltre che dappocco, gaudente parassita, gretto come la sua amministrazione (Raimondo Carta-Raspi).

Per continuare con Carlo Alberto, che pomposamente in molti libri scolastici viene ancora definito “re liberale”.

Eccolo il suo liberalismo: nel 1833 ordina personalmente che venga condannato a morte il giovane sardo Efisio Tola. Il reato? Semplicemente per aver letto la Giovane Italia di Giuseppe Mazzini Fra gli altri lo ricorda e lo scrive Piero Calamandrei (su Il Ponte, 1950, pagina 1050).

Ma nel 1848 promulgò lo “Statuto”. Sì: ma le norme costituzionali rimasero carta straccia. In realtà lo stato d’assedio divenne sistema di governo. In Sardegna ne furono proclamati due con Alberto la Marmora (1849) e con il generale Durando (1852). Nel Meridione ben otto, dopo l’Unità.

Umberto I continua ad essere osannato, non solo nei testi scolastici, addirittura come “re buono”. Ecco un fulgido esempio della sua “bontà”: premiò il generale Bava Beccaris, insignendolo della massima onorificenza, ovvero della croce dell’Ordine militare dei savoia e nominandolo senatore, per aver compiuto un’impresa portentosa: aver dato l’ordine alle truppe di sparare sulla folla inerme a Milano, nel 1898, uccidendo 80 dimostranti e ferendone più di 400 .

Ultimo re sabaudo fu Sciaboletta: che si macchiò di almeno cinque infamie: due “colpi di stato”: con la prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo, le leggi razziali, la seconda guerra mondiale, la fuga ingloriosa a Brindisi dopo l’armistizio.

Per non parlare di due protagonisti assoluti nell’agiografia patriottarda del Risorgimento italico: Cavour e Garibaldi.

Unanimemente il Conte ci viene ancora “raccontato” come lo statista. Per antonomasia. E se la verità fosse invece quella espressa in una composizione poetica popolare sarda, scritta dopo il 1850, sul metro dei Gògius?

Eccola: “Furioso come un leone/senza alcun riguardo,/con la pelle dei Sardi/sta giocando il mascalzone/Con una faccia da cinghiale/è feroce come lui” (A riportare il testo è Giulio Mameli, in Bentu Estu, Grafica del Parteolla, 2013).

E Garibaldi? A parte il suo supposto ruolo di venditore di schiavi in America latina, possiamo dimenticare che andò in Sicilia, emanò i Decreti per la distribuzione delle terre ai contadini (il 17 Maggio e il 2 Giugno 1860) e il suo braccio destro Bixio fece trucidare chi quelle terre aveva occupato, prestando fede all’Eroe?

Così le carceri di Franceschiello, appena svuotate, si riempirono in breve e assai più di prima. La grande speranza meridionale ottocentesca, quella di avere da parte dei contadini una porzione di terra, fu soffocata nel sangue e nella galera. Così la loro atavica, antica e spaventosa miseria continuò. Anzi: aumentò a dismisura. I mille andarono nel Sud semplicemente per “traslocare” manu militari, il popolo meridionale, dai Borbone ai Piemontesi. Altro che liberazione!

Così l’Unità d’Italia si risolverà sostanzialmente nella “piemontesizzazione” della Penisola:contro gli interessi del Meridione e delle Isole e a favore del Nord; contro gli interessi del popolo, segnatamente del popolo-contadino del Sud; contro i paesi e a vantaggio delle città, contro l’agricoltura e a favore dell’industria.

Con buona pace di chi ancora crede nelle magnifiche sorti e progressive dell’Unità d’Italia.

————————————-

* Anche su il manifesto sardo n. 267.

RIFLESSIONI ESSENZIALI: «La differenza più importante non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa ai grandi interrogativi dell’esistenza»

Una riflessione condivisa dal filosofo Norberto Bobbio e dal cardinale Carlo Maria Martini.

AService Studio

AService Studio